A l'exception des locaux techniques, bardés de lattes de bois posées horizontalement et peintes de couleur rouge brique, tous les bâtiments présentent les mêmes caractéristiques architecturales : construction à ossature et planchers béton armé ; couverture en terrasse avec étanchéité sur support lourd ; revêtement général des façades aveugles et de tous les fronts et acrotères en ardoises naturelles ; menuiseries extérieures en aluminium anodisé.

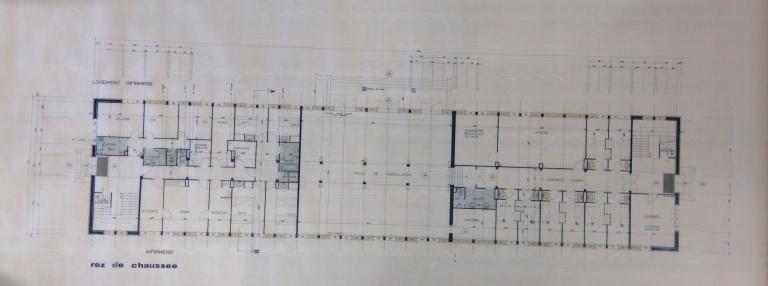

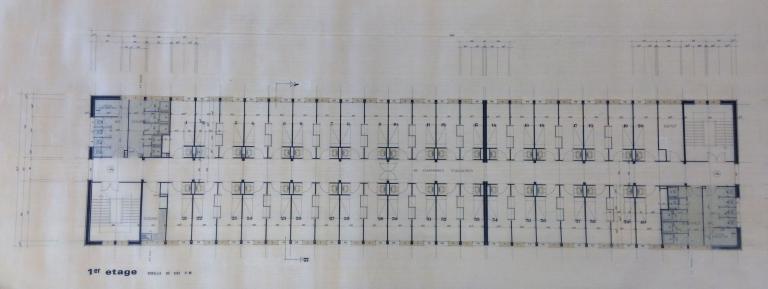

Internat (bâtiment Régate) : barre orientée est-ouest qui s’élève sur trois niveaux. L’entrée s’effectue soit sur le pignon sud, soit au centre de la façade ouest. Sur les plans d'origine, le rez-de-chaussée accueille des chambres, un espace de soins médicaux, des bains et sanitaires et une lingerie. Les pièces étaient disposées de part et d’autre d’un couloir central traversant l’édifice dans sa longueur et interrompu en son milieu par une grande salle de musculation traversante occupant presque un tiers de la surface du rez-de-chaussée. Des escaliers à deux volées parallèles avec palier intermédiaire sont disposés aux extrémités nord et sud. La cage d’escalier sud est percée de grandes baies vitrées alors que la cage nord est aveugle. Les deux étages comportaient 40 chambres de 10 m2 distribuées par un couloir central. Dans les angles sud-ouest et nord-ouest étaient aménagés douches et sanitaires. Les deux façades principales présentent un fenestrage continu agrémenté de panneaux bardés d’ardoises et disposés à cheval entre deux chambres, chacune disposant ainsi d’une grande fenêtre en pied et d’une petite fenêtre haute.

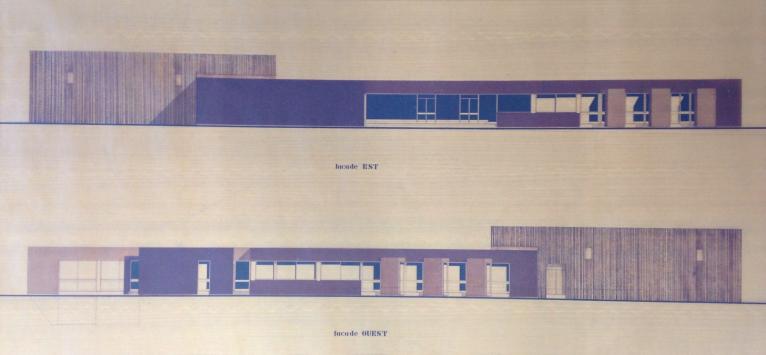

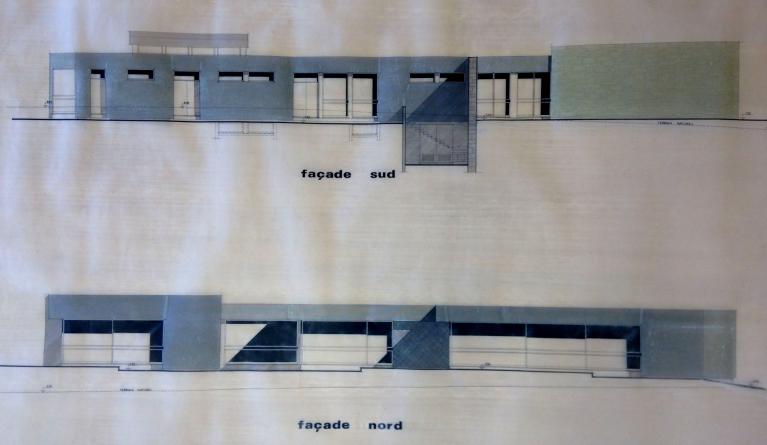

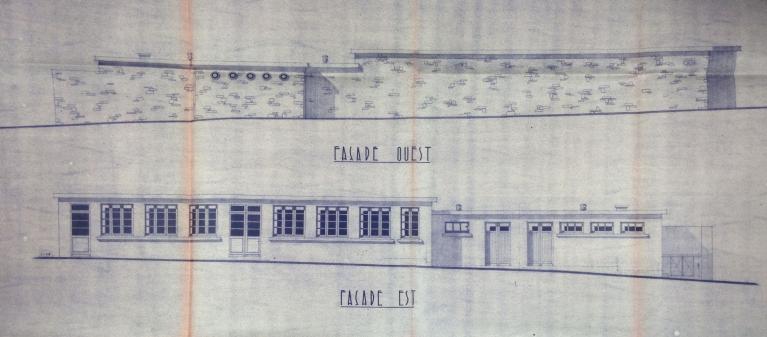

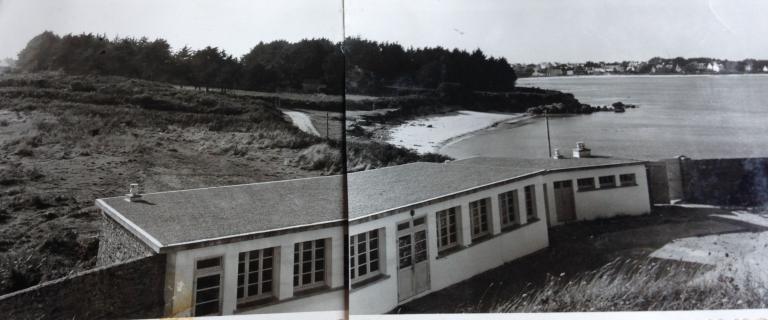

Bâtiment restauration : comprenant deux niveaux (rez-de-chaussée et sous-sol), il se compose de deux blocs reliés par le hall d’entrée précédé d’un petit portique. Le bloc ouest comprend les salles à manger des stagiaires (qui occupent quasiment la moitié nord du bloc), celle des agents et des cadres, la cuisine, les sanitaires, le magasin, les stocks, etc. ainsi qu’un espace laverie et une réception. Une entrée débouchant sur un couloir menant à la grande salle à manger est aménagée côté sud. Le bloc est, moins important, comprend une salle de détente avec une cheminée, ainsi qu'une salle de télévision et musique. Une terrasse est aménagée au nord, côté mer. Au sous-sol se trouvent les réserves, un congélateur et la chaufferie. Le bâtiment est bardé d’ardoises, hormis les côtés est et sud du bloc détente, en pierres. On retrouve des redans ajourés au nord-ouest. La façade nord est pourvue de grandes baies horizontales. La façade sud s’ouvre en plusieurs endroits par des portes vitrées et des fenêtres. Datant de 1970, le bâtiment a été restructuré et rénové en 2009 par l'architecte A. Le Masson, qui a réalisé en outre une extension du hall et des sanitaires et y a introduit de nouveaux matériaux : zinc prépatiné, panneaux de bardage rouge pourpre, habillages en clins bois à claire-voie, et de minces profilés en aluminium laqué gris anthracite. Le bloc loisir a été percé de grands hublots côté mer et au niveau des redans. Un auvent a été aménagé devant l’accès principal. La cuisine a été transformée en self et un bar a été aménagé dans la cafétéria.

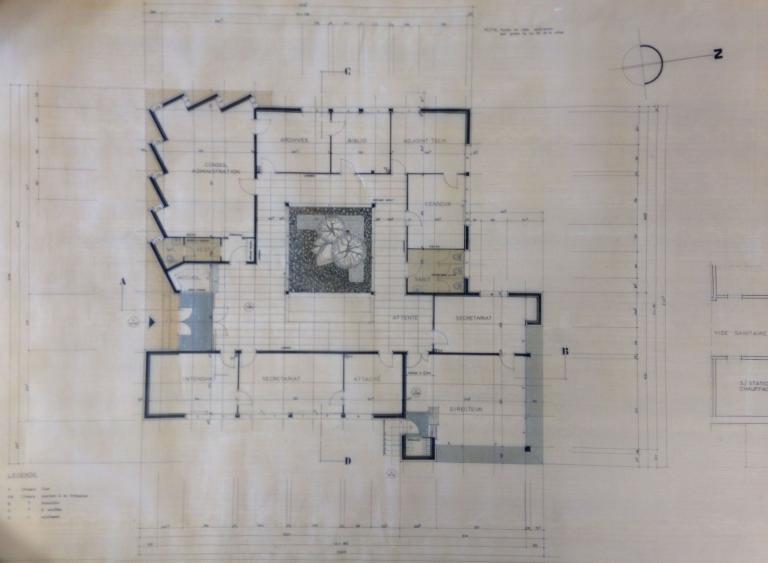

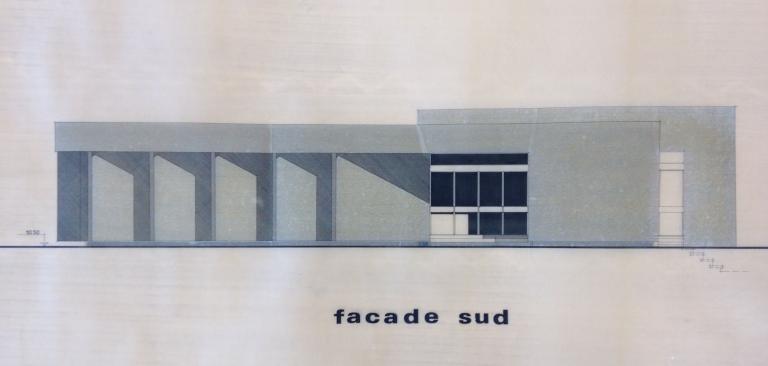

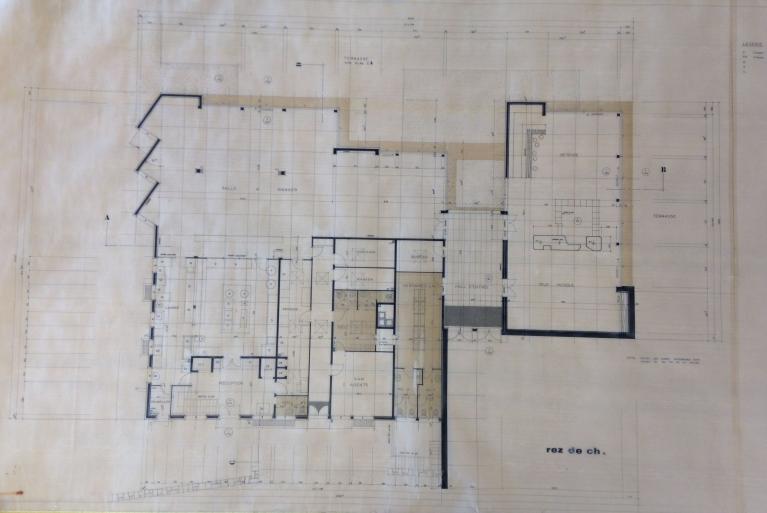

Bâtiment administration : édifice au plan sensiblement carré organisé autour d’un patio, il s’élève sur un seul niveau et est couvert d’un toit terrasse. Hormis un soubassement en granite, le bâtiment est intégralement bardé d’ardoises et percé d’ouvertures de formes et de dimensions variables, du mince bandeau de fenêtres à la grande baie vitrée horizontale. On accède à l’intérieur par une grande porte vitrée située au sud. Les pièces sont distribuées par une galerie qui ceint le patio central. A gauche de l’entrée, dans l’angle sud-ouest, se trouve la salle du conseil d’administration dont la paroi est à redans ajourés de baies verticales. Le bureau du directeur et son secrétariat sont logés dans l’angle opposé traité en saillie. Divers bureaux, un secrétariat, le service des stages, une salle d’archives, l’accueil, un vestiaire et des w. c. se partagnet le reste de l'espace.

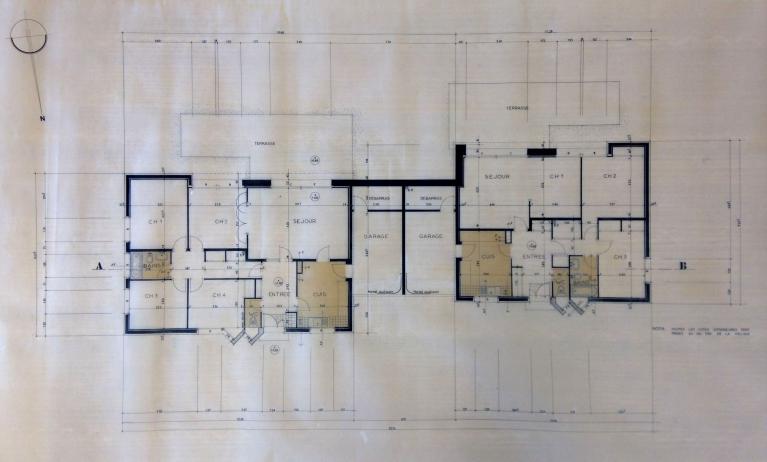

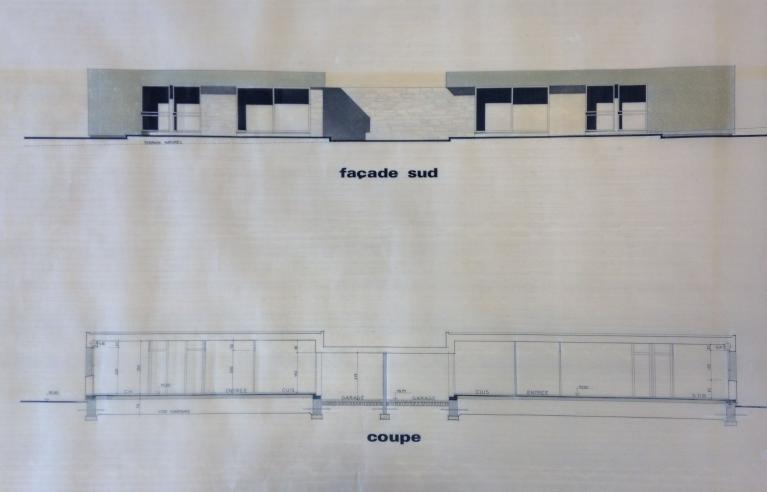

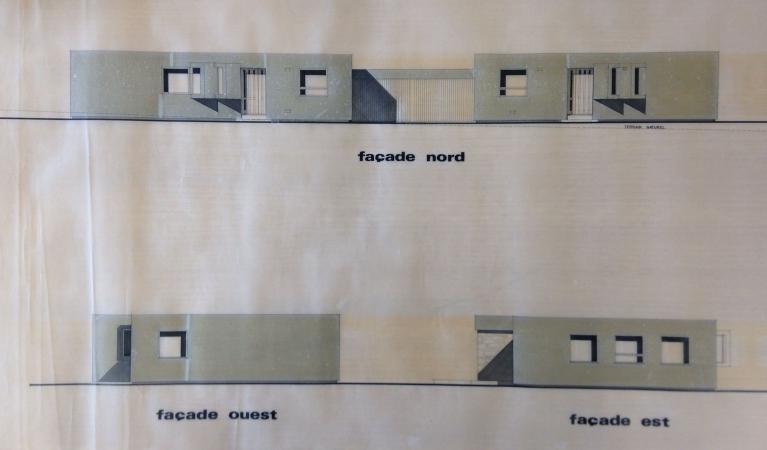

Logements de fonction : ces deux bâtiments se situent à l’ouest du site, à l’écart du reste du campus. Construits sur le même plan, ils se composent de deux blocs rectangulaires contenant chacun un logement : un de 4 pièces à l’ouest et un de 5 pièces à l’est (entrée, séjour, cuisine, salle de bain, w. c., 3 ou 4 chambres). Les deux blocs sont reliés par les garages disposés au centre de la composition. On retrouve des fenêtres montées dans les redans à côté de la porte d’entrée, au niveau de la salle de bain et des w. c. pour le 4 pièces et des w. c. et d’une chambre pour le 5 pièces.

Conciergerie : petit bâtiment au plan carré d’un niveau situé à l’entrée du site, bardé d’ardoise et couvert d’un toit terrasse. Au sud se situe la loge du concierge qui dispose d’une fenêtre en redans et dont l’angle sud-ouest est intégralement vitré afin de permettre la surveillance des allées et venues. Un auvent couvre l’angle sud-ouest laissé ouvert. Le reste du bâtiment se compose d’une entrée à l’est, un petit hall qui distribue les chambres et le séjour pourvu de baies vitrées permettant d’accéder à une terrasse.

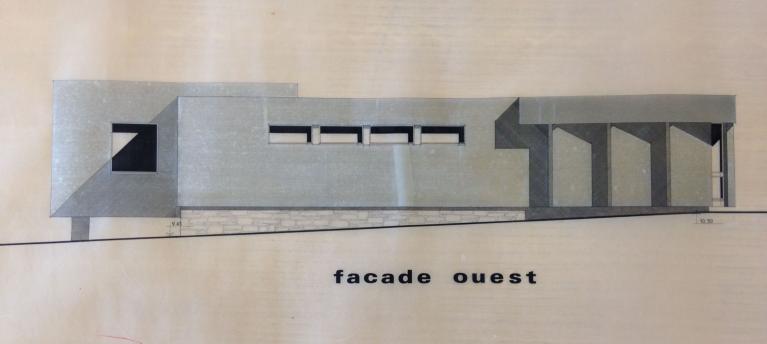

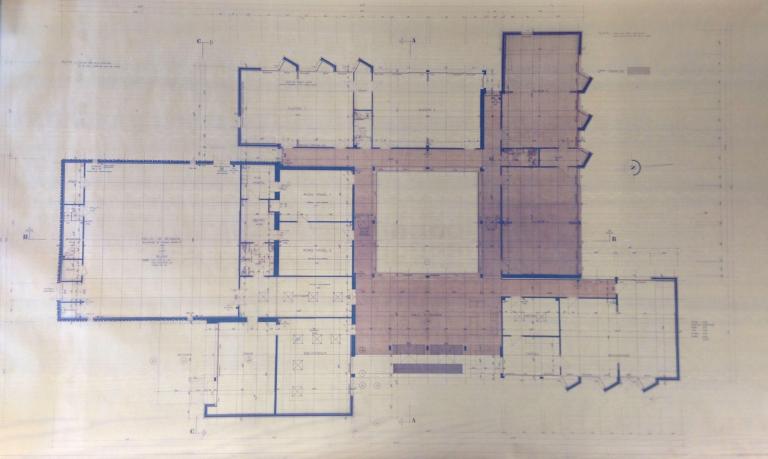

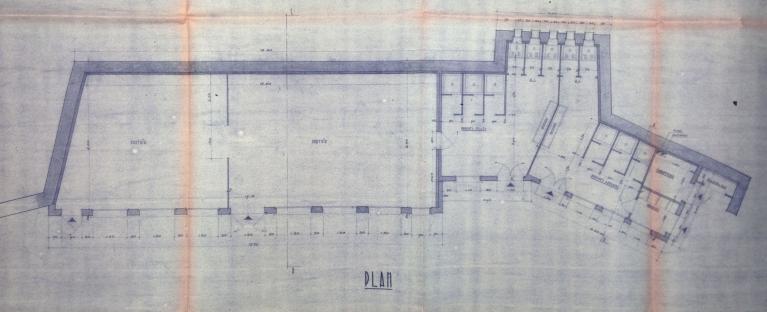

Bâtiment enseignement : composé sur une trame de 1,80 m et un plan carré dont le côté est se prolonge en deux ailes saillantes, il s’élève sur un seul niveau en rez-de-chaussée et est couvert d’un toit terrasse. Il est intégralement bardé d’ardoises.. Afin de répondre à une volonté d’intégration au site, la façade est très découpée. La façade est, où se situe l’entrée principale, est généreusement vitrée. Elle est, au niveau de la salle de réunion au nord, accidentée de redans dont les faces sud sont vitrées. Elle comporte également des portes fenêtres et des baies carrées disposées en bandeaux. L’entrée donne sur un vaste espace de transition, un hall d’accueil considéré comme un lieu de réception et donc délibérément dégagé des servitudes de vestiaires et groupes sanitaires. Ce hall permet l’accès au patio central ceint d’une circulation intérieure qui distribue les pièces et se prolonge vers le nord par une antenne ouvrant des jours et des vues inattendues. Le patio est décoré d’une œuvre réalisée par le sculpteur Francis Pellerin. Le bâtiment comprend deux bureaux, une salle de réunion et une salle de tirage dans l’aile nord-est, deux salles de bibliothèque et une salle de tirage dans l’aile sud-est, des salles d’audiovisuel et des sanitaires côté sud, une salle de classe de plus de 20 m de long côté ouest et deux autres côté nord. Un amphithéâtre, prévu à l'origine, n'a pas été réalisé.

Bâtiment Croisière : construit par L. Dunet en 2006 pour augmenter la capacité d'hébergement, il s'inscrit dans la trame du plan masse et respecte l'esprit des constructions d'origine (bâtiment construit autour d'un patio, essentage d'ardoise).

Architecte DPLG, Le Vincin, Vannes