En 1906, l’ardoisière est exploitée par Corentin Conan. En 1909, il déclare une galerie souterraine (section A, n°287).

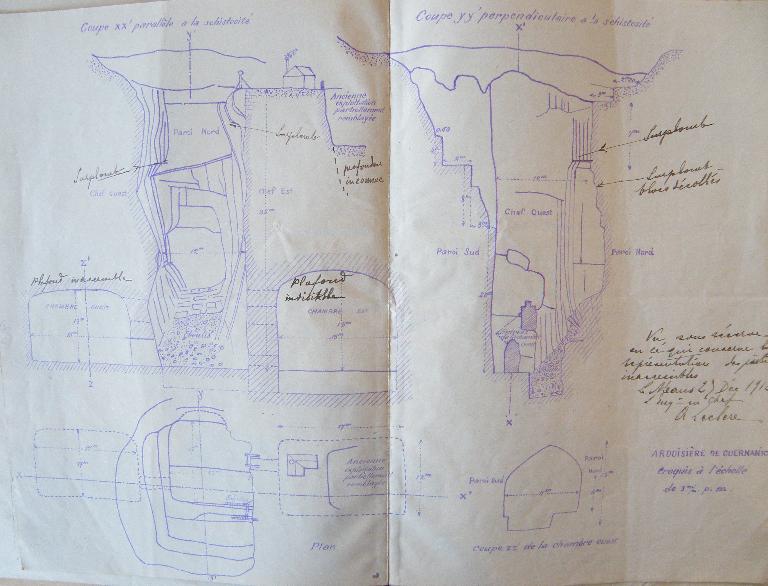

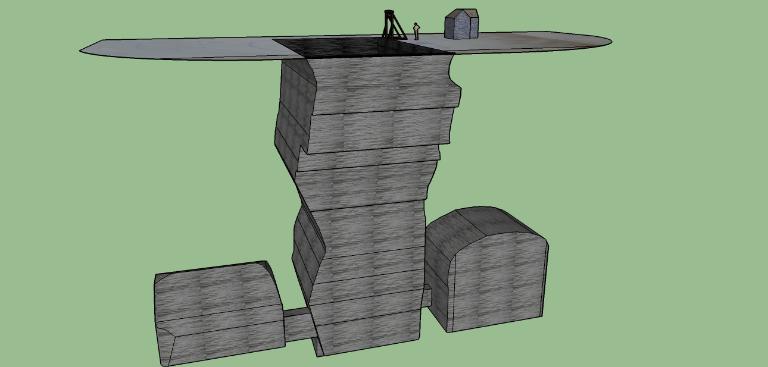

En 1911, l’ardoisière de Guernanic se compose d’une ardoisière à ciel ouvert complétée par deux chambres souterraines foncées de part et d’autres de l’excavation. Cette année voit le déroulement d’un important accident : la catastrophe de Guernanic. L’éboulement immobilise l’ardoisière pour quelques mois avant la reprise des travaux en 1912 et ce malgré la dangerosité du site et le manque de mise en sécurité pourtant demandée par le service des Mines. L’excavation mesure alors 15 mètres sur 15 mètres et 35 mètres de profondeur.

En novembre ou décembre 1912, un nouvel éboulement se produit, laissant le fond à moitié couvert de débris. Une chambre reste en exploitation à l’ouest, elle mesure 12 mètres de long sur 9 de large et 12 mètres de haut. La chambre de l’est est ennoyée. Il semble exploiter aussi à ciel ouvert un nouveau puits situé à 25 mètres du puits actuellement en exploitation.

En 1915, Corentin Conan abandonne l’ardoisière, alors qu’elle atteint 40 mètres de profondeur. Il avait d’ores et déjà quitté le Syndicat des ardoisiers de Bretagne, qui lui recommandait lui-aussi de faire de nombreux travaux de mise en sécurité.

Le 18 décembre 1920, François Henry (propriétaire à Rostrenen) et Charles Champion (architecte à Paris) reprennent l’ardoisière à ciel ouvert. Lors du dénoyage, de nombreux éboulements se produisent dans la partie nord-ouest. La direction des travaux est confiée à M. Mondon, déjà directeur de l’ardoisière « La Renaissance » à Angers.

L’ardoisière appartient à Mme Le Cloarec, prenant la suite de son mari. Cette famille devient ensuite propriétaire-exploitante dans la société Le Cloarec et Cie en 1924.

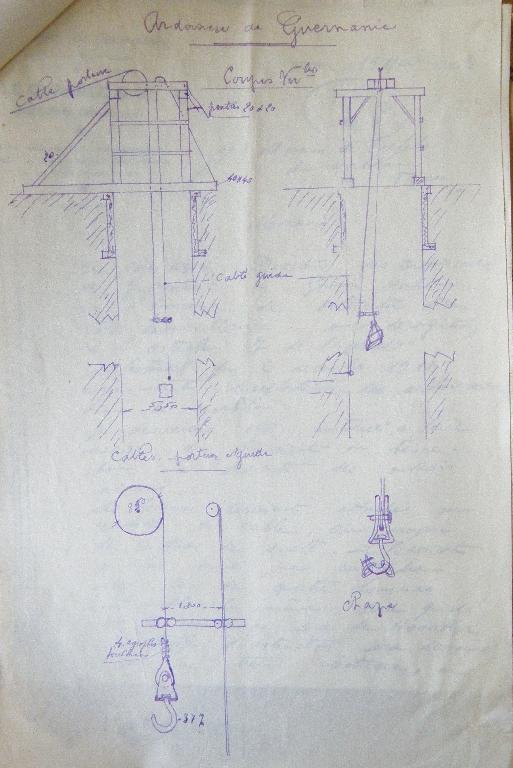

En 1934, sous la direction de Pierre Le Garrec (société Le Cloarec et Cie), un nouveau puits est exploité : un puits circulaire de 5 mètres de section et de 106 mètres de profondeur. Une chambre est exploitée à 56 mètres de profondeur. Le treuil utilise des câbles provenant des Corderies de la Seine, ayant été posés en décembre 1932. La benne, qui transporte les ouvriers est un simple wagonnet basculant, de 155 kg à vide pour une contenance de quatre hommes. Le chevalement est posé sur deux madriers de 40 cm de section placés en travers du puits sur son revêtement de béton. Il est formé de deux poutres de 20 cm de section, armé par des jambes de force. Le treuil est entrainé par une machine à vapeur, ne possédant qu’un seul frein (levier à main).

En 1934, il leur est interdit de circuler par le bassicot par décision du service des Mines.

En juillet 1945, un dénoyage est fait pour faire baisser le niveau de 21 mètres environ.

En juin 1960, l’ardoisière est fermée par la société Le Cloarec et Cie.