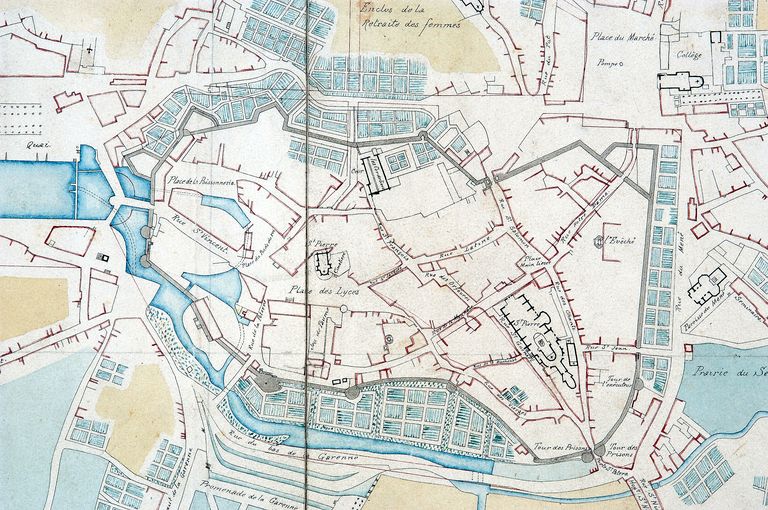

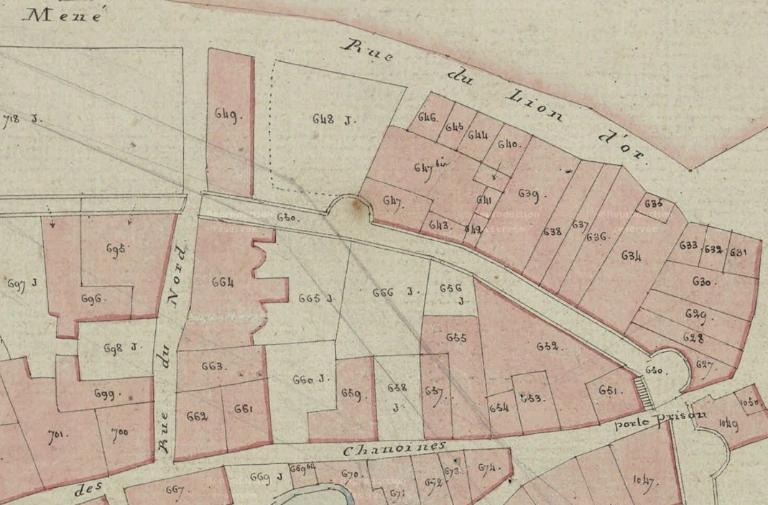

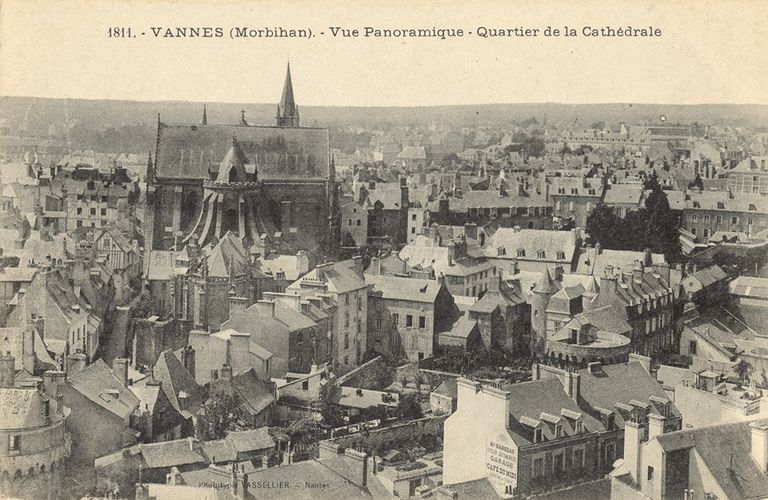

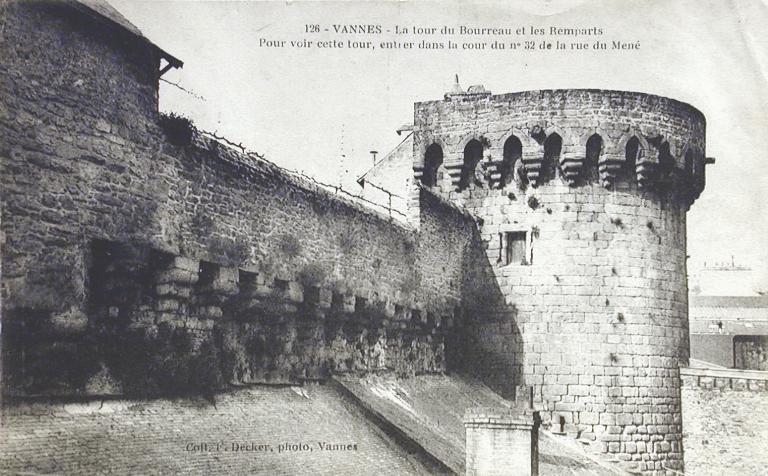

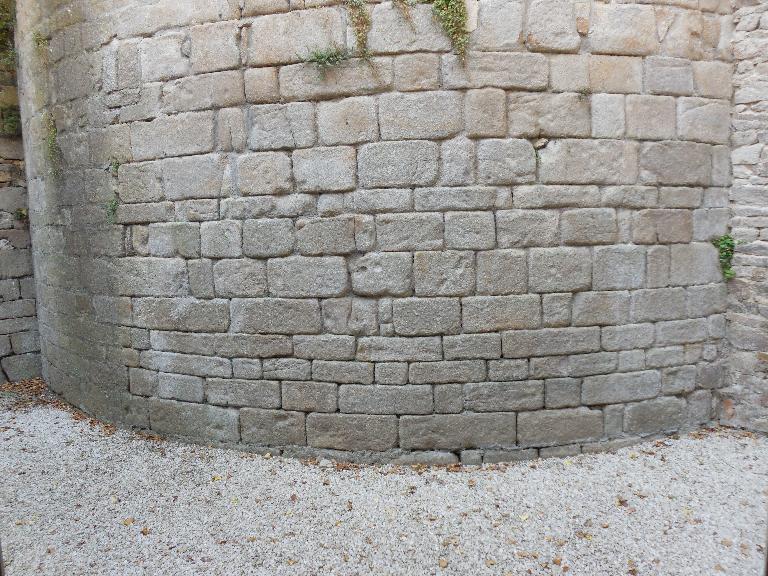

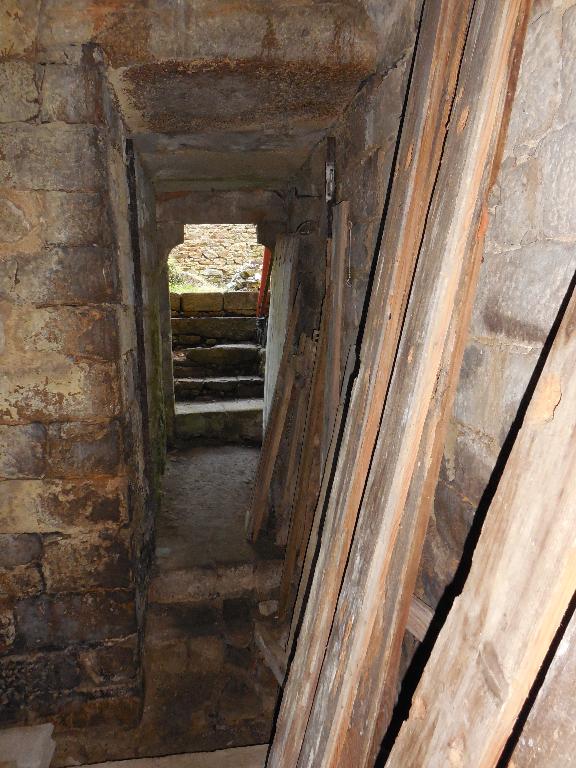

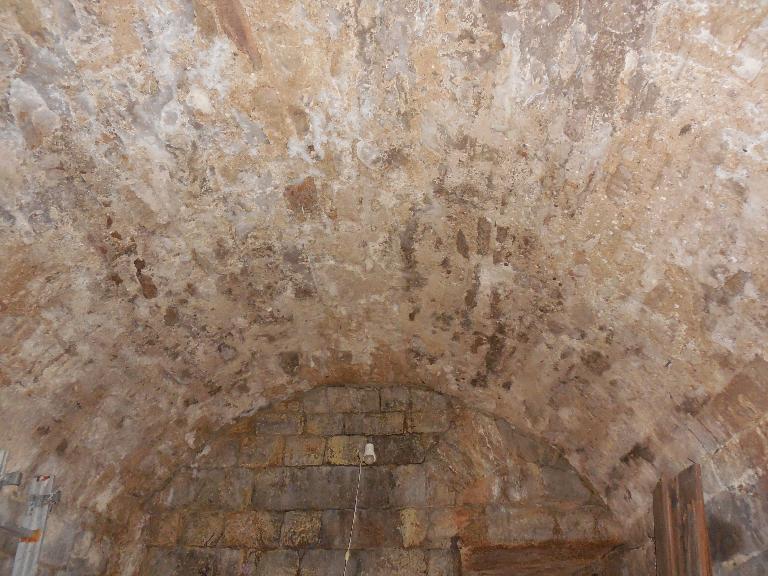

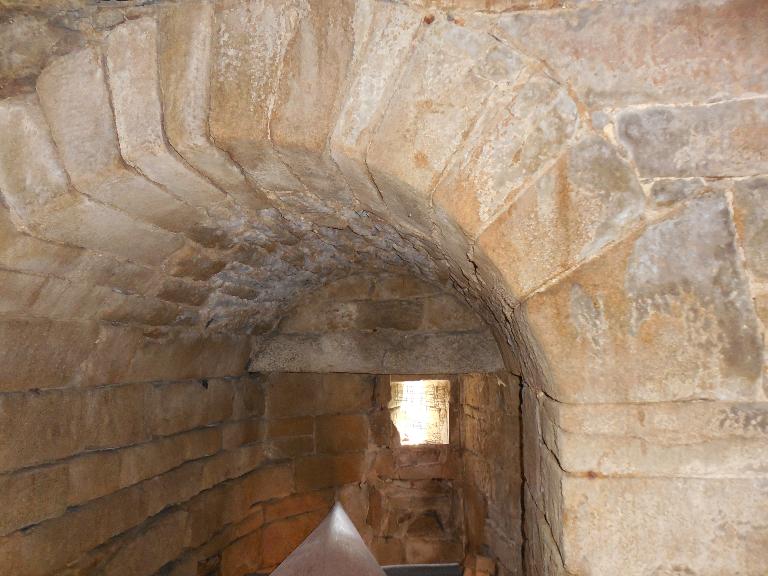

Édifiée au XVe siècle, cette tour avait pour but de protéger le mur nord de la ville depuis la porte Saint-Patern jusqu’au château de la Motte, aujourd'hui disparu. Située à un point de rupture de la courtine, la construction fait saillie et supprime tout angle mort. C’est une tour de flanquement : le défenseur y prend l’assaillant de flanc. Cette situation stratégique permet une grande économie de soldats. Un seul tireur peut neutraliser toute la longueur de l'obstacle flanqué, dans la limite de la portée de son arme. À noter qu’à cette époque, la tour ne protégeait aucune entrée puisque la porte Saint-Jean n’a été percée qu’à la fin du XVIIe siècle (1685-1688).

Après la guerre de la Ligue (1589-1598), la tour perd peu à peu sa fonction défensive. Dite Tour des Filles, elle sert un temps de prison pour les femmes de petite vertu.

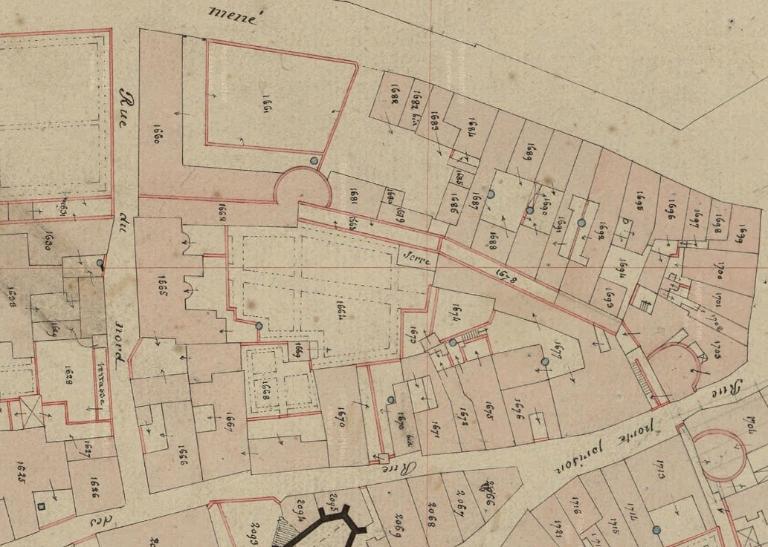

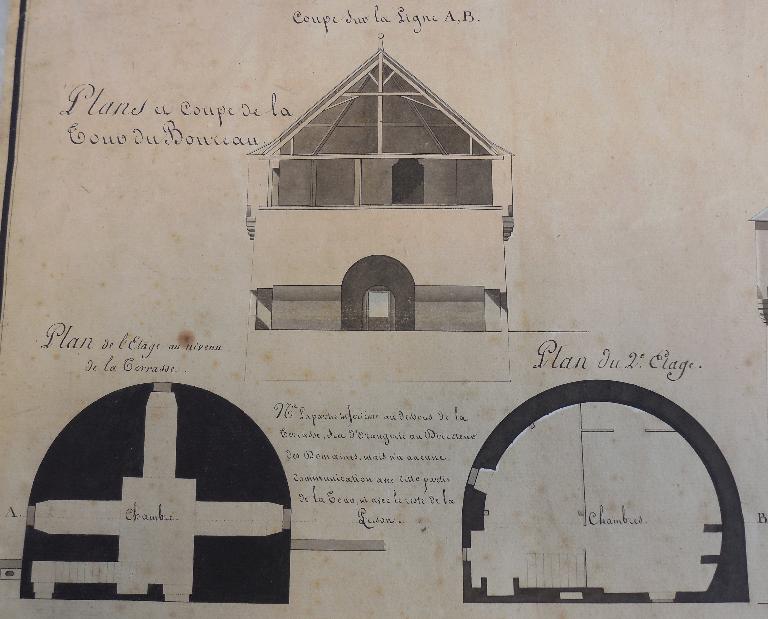

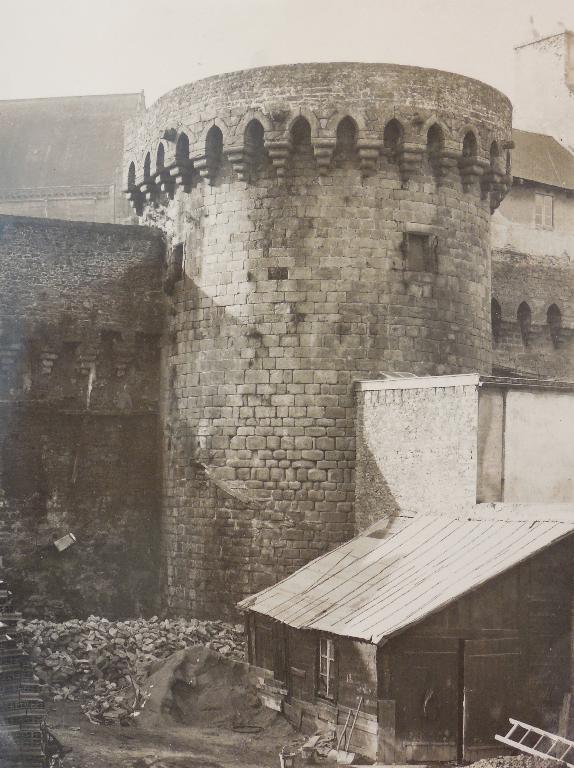

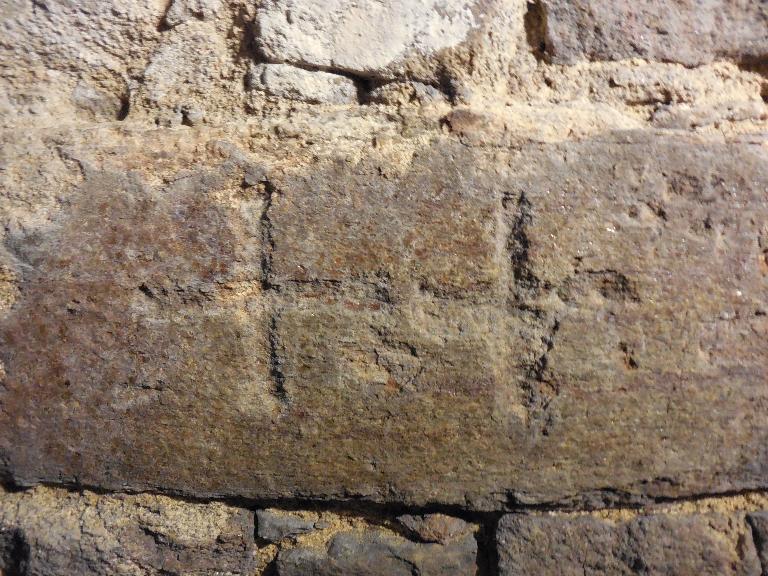

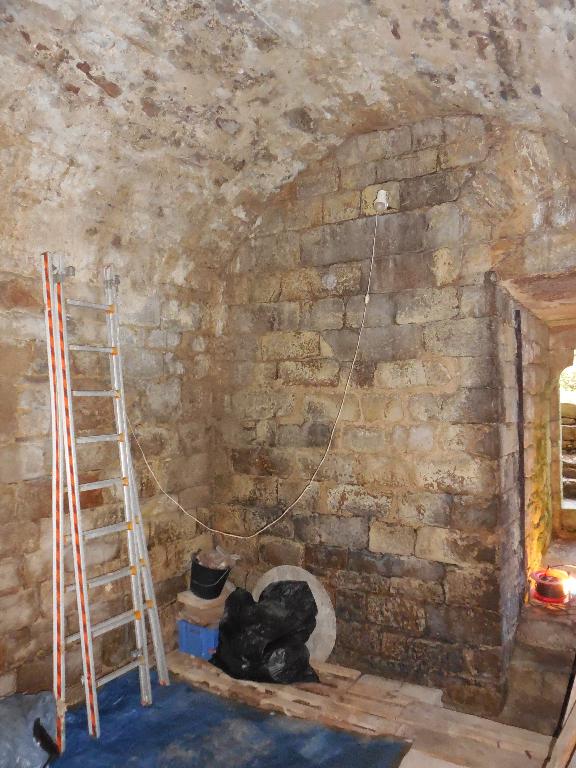

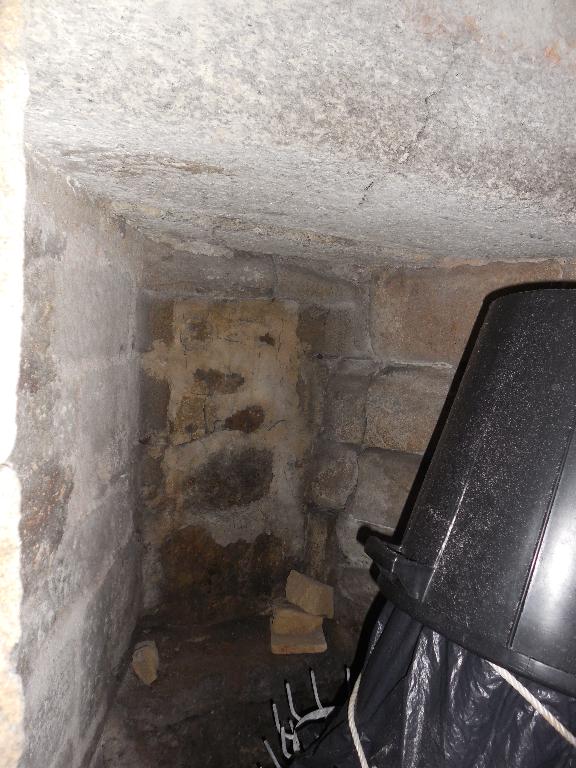

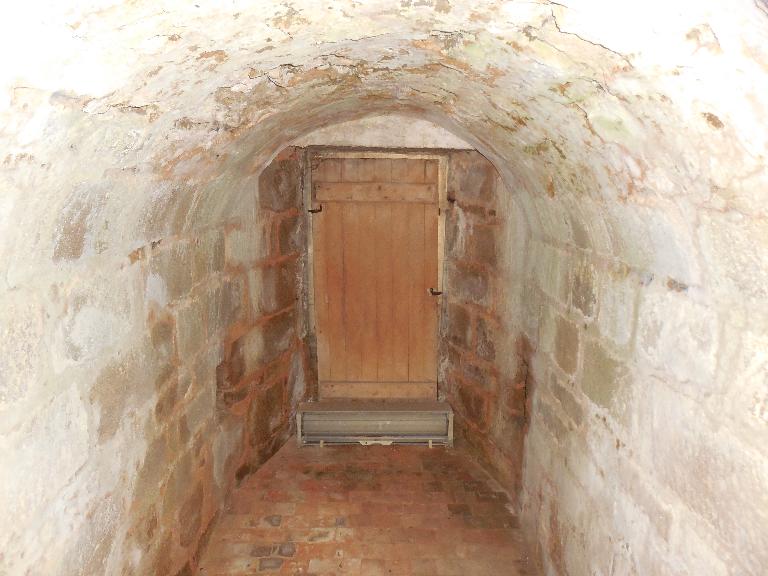

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la tour devient le logement de l’exécuteur des Hautes Œuvres et prend le nom de Tour du Bourreau. Pour le confort de ce dernier, il est demandé en 1678 de « boucher trois embouchures de canons [...] les trous étant inutiles et incommodes ». Pour prévenir les risques d’incendie, une cheminée est posée dans l’angle sud ouest, « du costé de l’évesché ». Elle a depuis été détruite pour créer une ouverture mais on peut encore remarquer son jambage droit imbriqué dans la maçonnerie. Un siècle plus tard, en 1773, la tour du Bourreau fait de nouveau l’objet de travaux. La couverture est refaite et les châssis des volets sont rajustés « afin qu’ils puissent se fermer et ouvrir avec facilité ». En outre, une porte est posée pour fermer les latrines.

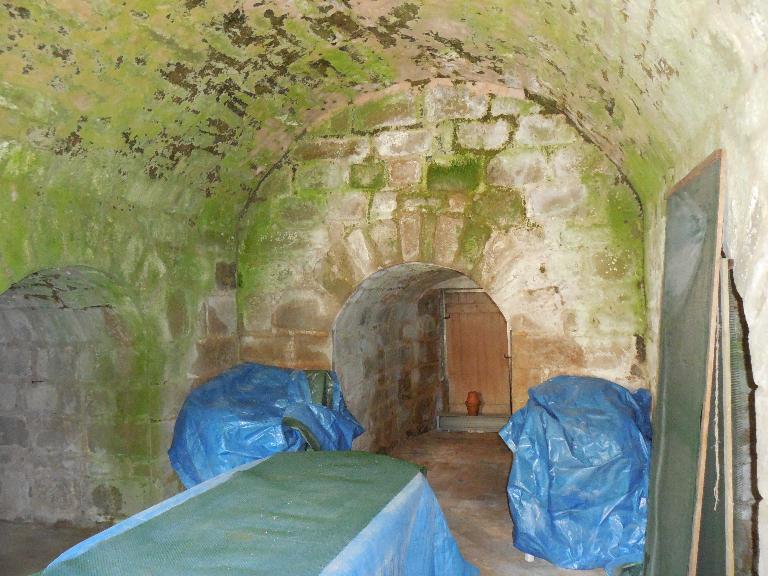

Au XIXe siècle, on l’appelle parfois Tour Macaire du nom de son nouveau propriétaire Julien Vincent Macaire de Rougemont, directeur de l’Enregistrement et des Domaines, qui habite dans l’ancien hospice de l’abbaye de Prières (6 rue Brizeux). Le rez-de-chaussée de la tour, ouvert sur son jardin, lui sert d’orangerie pendant l’hiver.

Ingénieur