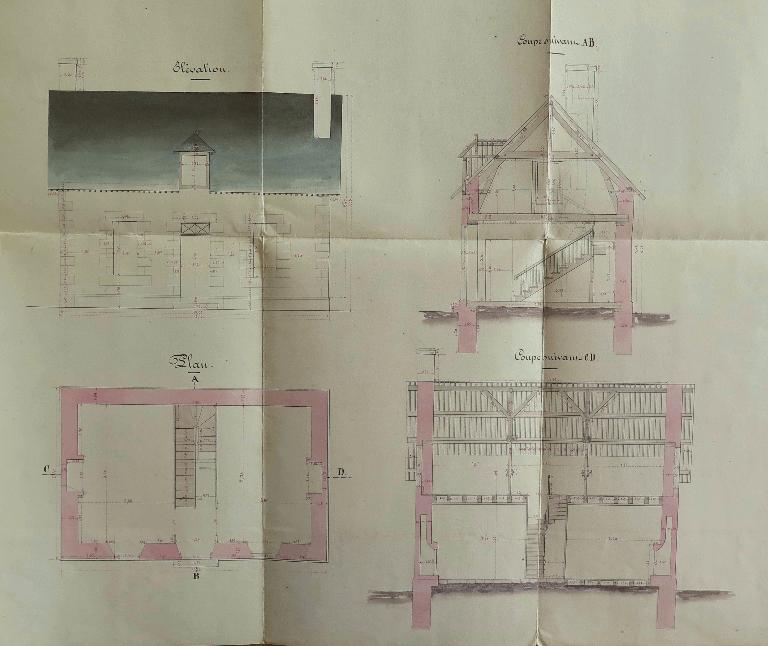

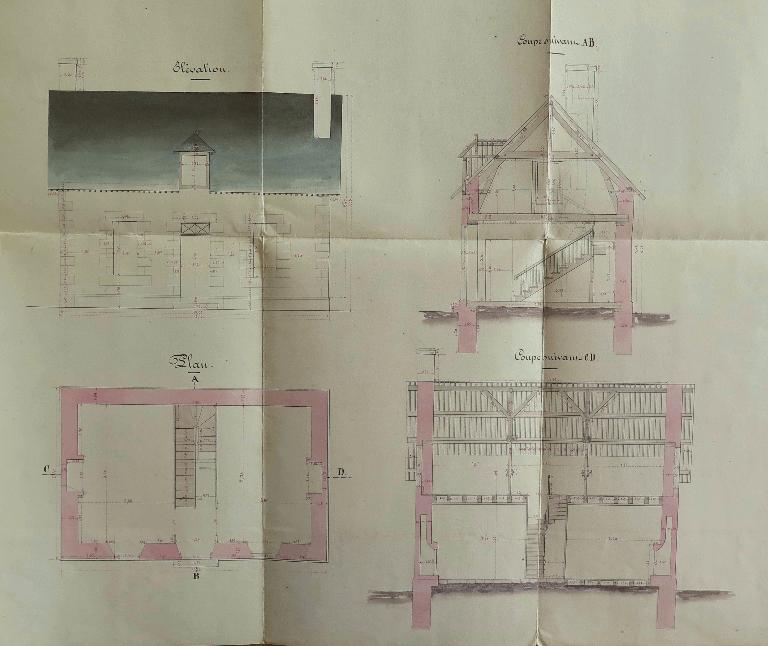

Les maisons éclusières sont stéréotypées. Toutes suivent le même plan rectangulaire (10,10 m x 6,50 m) à deux niveaux (rez-de-chaussée et combles). La porte centrale est toujours encadrée par une fenêtre à droite et à gauche et les linteaux de ces trois ouvertures sont de niveau. Les angles de la maison comme les encadrements des ouvertures sont en pierres de granite. La toiture est en ardoise, avec une lucarne au-dessus de la porte centrale et une cheminée sur chaque pignon.

A l'intérieur, le rez-de-chaussée est originellement partagé en deux pièces : celle de gauche, au sol dallé de granite et disposant d'une grande cheminée, tient lieu de cuisine et de salle tandis que celle de droite, dont un dessin d'archive montre un parquet et une petite cheminée, sert de chambre. Entre les deux, le couloir d'entrée conduit à la cage d'escalier. Le surcroît des combles permet d'augmenter l'espace disponible sous les combles.

L'utilisation initiale de ce comble est diverse selon les maisons : grenier pour 14 maisons dont l'étage n'est éclairé que par la lucarne, chambre lorsqu'un des pignons est percé d'une fenêtre (9 maisons) ou lorsqu'une cheminée est installée à l'étage (Minazen).

Plan de construction de maisons éclusières sur le canal du Blavet (1862) (Archives départementales du Morbihan, S2530)

Plan de construction de maisons éclusières sur le canal du Blavet (1862) (Archives départementales du Morbihan, S2530)

Petite cheminée du rez-de-chaussée, maison éclusière de Minazen

Petite cheminée du rez-de-chaussée, maison éclusière de Minazen

Grande cheminée du rez-de-chaussée, maison éclusière de Polvern

Grande cheminée du rez-de-chaussée, maison éclusière de Polvern

Les maisons sont des constructions modestes : pas de four, de puits ou de latrines.

- un plan d'ingénieur, des constructions locales

Entre le plan des ingénieurs Volmerange et Le Helloco (plan tardif de 1861) et les constructions observées sur le canal, des différences ont été observées parmi lesquelles :

Gerbière à la maison éclusière de Talhouët

Gerbière à la maison éclusière de Talhouët

→ une grande variété des lucarnes. Les ouvertures du toit sont le plus souvent des gerbières, c'est-à-dire des ouvertures dont la base est au niveau du sol dans la pièce. L'appui de l'ouverture se situe dans 23 maisons sur les 27 du canal sous la gouttière : ce sont des lucarnes passantes. Quant à leur couronnement, il n'y a que 7 maisons à présenter une lucarne à croupe, identique au plan d'ingénieur. Dans 9 autres cas, les lucarnes sont rampantes, et dans 8 autres cas, elles sont jacobines (à fronton triangulaire).

Charpente en upper-cruck, maison éclusière de Minazen

Charpente en upper-cruck, maison éclusière de Minazen

→ des charpentes courbes. Ces charpentes, dites en upper-cruck, ont la particularité d'utiliser des arbalétriers courbes à la base. Cette technique de construction, courante dans la campagne morbihannaise, montre l'interprétation du plan des ingénieurs par les artisans locaux.

Pignon débordant à la maison éclusière de Polvern

Pignon débordant à la maison éclusière de Polvern

→ des pignons débordants. Les pignons sont parfois débordants par rapport à la toiture en ardoise. 6 maisons éclusières sur les 27 du canal présentent cette variation.

Fenêtre à encadrement en granite à l'arrière de la maison de Kerbecher

Fenêtre à encadrement en granite à l'arrière de la maison de Kerbecher

→ une ouverture supplémentaire au rez-de-chaussée. Le plan n'indique pas de fenêtres à l'arrière de la maison éclusière. Pourtant, les murs ont été régulièrement percés, presque toujours à gauche (pour 17 maisons sur les 27), sans doute pour améliorer l'éclairage de la chambre.

Ces ouvertures supplémentaires présentent des encadrements en granite similaires aux ouvertures en façade, toutes semblent contemporaines.

Linteau élargi, porte de la maison éclusière de Minazen

Linteau élargi, porte de la maison éclusière de Minazen

→ des compléments esthétiques aux linteaux. Toutes les maisons éclusières, à l'exception de celle de Saint-Nicolas, présentent des encadrements en blocs de granite harpés. Parmi elles, quatre présentent des détails originaux au niveau des linteaux des portes et fenêtres : alors que les blocs utilisés sont moins larges que le reste de l'encadrement, de petits blocs ont été ajoutés aux extrémités pour donner l'illusion de larges linteaux et peut-être harmoniser les largeurs des blocs d'encadrement.

- un habitat en zone inondable

Les maisons éclusières sont pour la plupart construites dans le lit majeur du Blavet, sur des sols remblayés et parfois gagnés sur la rivière. Dans certains cas, il a fallu creuser le socle rocheux des pentes de la vallée pour installer les maisons (Talhouët), ce qui accentue l'encaissement de certaines maisons.  Mur de fuite à l'arrière de la maison de TrébihanDes « murs de fuite » ont alors été aménagés à l'arrière des maisons. Ces digues en pierre (Trébihan) ou talus de terre (aujourd’hui détruits à Tréblavet ou Grand-Barrage) avaient pour but de retenir l'eau lors de crues et ainsi permettre aux éclusiers de s'échapper de la vallée en cas de nécessité.

Mur de fuite à l'arrière de la maison de TrébihanDes « murs de fuite » ont alors été aménagés à l'arrière des maisons. Ces digues en pierre (Trébihan) ou talus de terre (aujourd’hui détruits à Tréblavet ou Grand-Barrage) avaient pour but de retenir l'eau lors de crues et ainsi permettre aux éclusiers de s'échapper de la vallée en cas de nécessité.

Plus généralement, la mauvaise qualité des terrains explique les nombreux problèmes de remontées d'humidité et d'inondations observés dans les maisons.

Ces problèmes ont trouvé leur paroxysme avec la destruction d'une maison (Kerousse), emportée lors de la crue de 1995 et pour laquelle les fondations, normalement profondes de 1,90 m, n'ont pas été suffisantes pour résister à l'eau. La maison éclusière de Kerousse n'a jamais été reconstruite.

Malgré leur emplacement proche de l'eau, seules les parties habitées des maisons sont légèrement surélevées d'une marche (pour 19 maisons sur 28). Quant aux annexes (appentis, garage, cellier ou étable), elles restent au niveau du sol naturel et sont souvent en terre battue.

- des adjonctions pour améliorer les conditions de vie

Au fil des années, les maisons ont été agrandies pour les besoins des familles des éclusiers. Des appentis ou des extensions ont été adossés aux pignons de 21 des 27 maisons éclusières. Sans communication avec la maison principale, ces appentis présentent toujours une porte à encadrement de granite, souvent un sol en terre battue et pour 14 d'entre eux, deux petites fenêtres sur le mur gouttereau. Ils ont eu un rôle d'atelier, de cellier ou d'étable. A la maison éclusière de Gambien (n°11), un anneau métallique est encore le mur de l'appentis témoigne encore de l'attache d'une bête, vache, cheval ou autre. Ces zones de stockage, de travail ou pour le bétail témoignent des compléments d'activités des éclusiers. Ils pouvaient aussi servir à abriter le cheval des mariniers de passage.

Maison agrandie à Moulin Neuf

Maison agrandie à Moulin Neuf

Petites fenêtres dans l'appentis de la maison de Trémorin

Petites fenêtres dans l'appentis de la maison de Trémorin

Le jardinage est une autre activité des éclusiers. Le jardin à usage de verger ou de potager fait donc partie intégrante de la maison éclusière. Volmerange, ingénieur en charge du canal du Blavet, le rappelle en 1862, au détour d'une phrase dans un rapport sur le projet de reconstructions de maisons éclusières : « On voit que les terrains dont il est possible de disposer, resserrés entre le canal, les rochers et les batiments [sic] des usines, se réduisent presque à l'étendue strictement nécessaire pour les maisons elles-mêmes et ne suffiront pas à l'établissement des jardins qu'il est d'usage d'accorder à chaque éclusier. » (Archives départementales du Morbihan, S2530).

Aujourd’hui, certains murets qui délimitaient des enclos et la présence de vergers autour des maisons éclusières perdurent.

"Pierre à laver" de l'écluse n°11, Gambien

"Pierre à laver" de l'écluse n°11, Gambien

Enfin, des "pierres à laver" ont été observées devant 7 maisons éclusières du Blavet. Ces blocs taillés, le plus souvent de forme carrée et en granite, étaient installés en amont des écluses, au retour de l'écluse vers le chemin de halage, à un niveau légèrement inférieur au sol. Sans couverture, ils sont aujourd'hui souvent englobés dans des petits quais. Comme leur nom l'indique, ces pierres servaient de lavoir pour les habitants des maisons éclusières. Lorsque l'eau était plus basse, en période de chômage par exemple (période de fermeture du canal, pendant l'été autrefois), on pouvait descendre vers l'eau au moyen de petits escaliers dont les marches sont formées de moellons de pierre posés en contre-bas de ces "pierres à laver".

- des cas particuliers : Signan, Saint-Nicolas, Le Roch et autres

Maison éclusière de Signan

Maison éclusière de Signan

La maison éclusière de Signan (n°3) est une construction soignée, entièrement en pierre de taille sur sa façade avant et les murs-pignons. Les encadrements sont à ressaut et une corniche double sépare le rez-de-chaussée de la toiture. Ce détail architectural se retrouve également à la maison de Lestitut (n°2), qui malgré son enduit, peut être rapprochée de celle de Signan. Par ailleurs, ces deux maisons éclusières présentent des portes avec imposte, plus larges que les portes des autres maisons.

Maison éclusière de Saint-NicolasLa maison éclusière de Saint-Nicolas (n°9) est la seule des maisons éclusières du canal du Blavet à présenter un soubassement en granite et des encadrements des fenêtres et porte en blocs de pierre de granite peu larges et sans harpage. Ces encadrements sont identiques à ceux des appentis des autres maisons éclusières, ce qui pose la question de la postériorité de sa construction, alors qu'une maison éclusière est présente sur le plan de construction du déversoir de Saint-Nicolas, en 1845.

Maison éclusière de Saint-NicolasLa maison éclusière de Saint-Nicolas (n°9) est la seule des maisons éclusières du canal du Blavet à présenter un soubassement en granite et des encadrements des fenêtres et porte en blocs de pierre de granite peu larges et sans harpage. Ces encadrements sont identiques à ceux des appentis des autres maisons éclusières, ce qui pose la question de la postériorité de sa construction, alors qu'une maison éclusière est présente sur le plan de construction du déversoir de Saint-Nicolas, en 1845.

Dans l'emprise de la parcelle, de nombreux murs signalent la présence d'autres constructions antérieures. La situation de la maison éclusière au cœur du village de Saint-Nicolas-des-Eaux et comme une étape importante du halage entre Pontivy et Hennebont, pourrait expliquer la présence d'autres constructions secondaires comme une extension, une étable, une fontaine, etc., qui ont été détruits depuis.

Des concentrations de vestiges similaires sont observables à Saint-Adrien, où une enquête d'inventaire précédente avait révélé la présence d'une écurie.

La maison éclusière du Roch (n°4) présente la particularité d'être à double orientation : les deux murs gouttereaux présentent en effet la physionomie des maisons éclusières : porte centrale encadrée par une fenêtre, lucarne centrale dans la toiture. On peut donc accéder à la maison soit par la façade située face au canal, soit par celle donnant sur la rue à l'arrière de la maison. A cet emplacement, le sol est pentu et le rez-de-chaussée a été situé au niveau de la rue ; la porte côté Blavet est alors précédée de cinq marches, sans qu'un sous-sol n'ait été installé sous la maison. l'espace en dessous n'est pas utilisé (vide-sanitaire).

Façade arrière de la maison de Gambien

Façade arrière de la maison de Gambien

Enfin, on peut souligner la particularité des maisons du Divit (n°5), du Guern (n°8) et de Gambien (n°11). Ces trois maisons présentent au milieu de la façade arrière, une fenêtre à encadrement en pierre de granite, en plus de la fenêtre de gauche, ajoutée pour l'éclairage de la chambre.

On retrouve cette caractéristique dans un plan de construction d'une maison de fermier de passage (plan de 1854, des ingénieurs Le Helloco et Sganzin), mais sans confirmation que les trois maisons du Divit, du Guern et de Gambien soient des maisons de passeurs.