D’un port à l’autre, l’installation du port de commerce dans la vasière de Kergroise

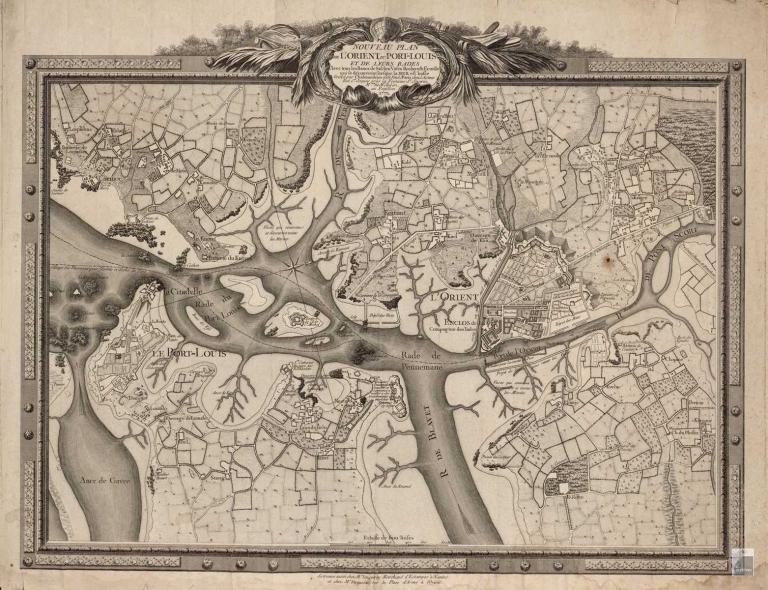

Les premiers projets de construction d’un nouveau port de commerce dans la rade émergent dès les années 1880 à l’initiative de la Chambre de Commerce de Lorient, des commerçants du Morbihan et des élus locaux.

L’essor des bateaux à vapeur et à fort tirant d’eau, les problèmes d’envasement du bassin à flot et la reprise du commerce maritime obligent les dirigeants du port de commerce de Lorient à envisager son déplacement.

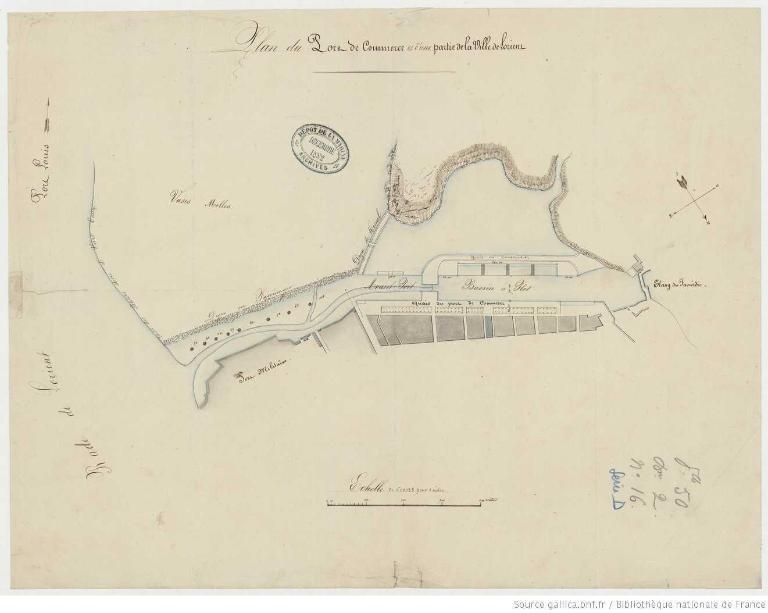

En 1886, le Conseil général du Morbihan dans son ensemble soutient le projet sous l’impulsion du lorientais Paul Guyesse, conseiller général depuis 1883. Polytechnicien et ingénieur hydrographe de la Marine, proche de Ferdinand de Lesseps, est fervent défenseur du projet dès les premières heures. La ville et la Chambre s’attachent ses compétences pour étudier la faisabilité du port sur la lagune comprise entre la Perrière et l’estacade.

Il faut souligner que la grande vasière de Kergroise semble tout indiquée pour répondre aux nouveaux besoins : une surface importante de 41 hectares et des rives qui affleurent les hauts fonds de la rade.

Ce n’est cependant qu’en 1911 que le quai de Kergroise est déclaré d’utilité publique. Sa réalisation est financée par l’État, la Chambre de commerce, la Ville et la Marine. Il s’appuie sur les rochers de l’Isle aux Souris et des Trois Sœurs. Il mesure 113 m de long, 40 m de large et une profondeur de 9 m dans les plus basses mers d'équinoxe. La ville se charge de la réalisation du nouveau boulevard (l’actuel boulevard de la République) qui lie le quai de Rohan et la pointe de Kergroise, en usage en 1920. Camions et trains circulent sur cet axe. La construction freinée par la guerre reprend en 1918. Il est accessible aux navires à partir de 1920.

Dès 1923, l’entreprise d’import-export Marcesche et Cie, fondée par Emile Marcesche, s’implante au plus près de l’appontement. En 1926, l’usine importe à Kergroise 13 600 tonnes de charbon débarquées au moyen de deux grues.

L’extension du quai en direction du port de pêche est projetée au début des années 1930. C’est l’organisation Todt qui s’en charge entre 1941 et 1943, 141 mètres d’un appontement léger dit « le quai Allemand ».

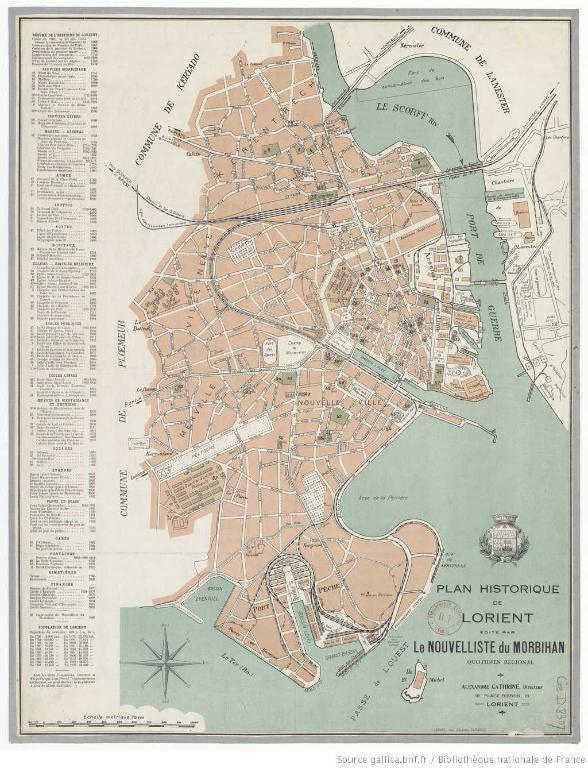

Premier port de commerce breton après la Seconde Guerre mondiale

Le plan de Reconstruction de Georges Tourry industrialise l’anse de Kergroise le long de nouvelles avenues qui rejoignent l’avenue de la Perrière. Les grandes manœuvres de comblement débutent probablement dès l’année 1945 lors des premiers déblaiements de la ville. Les produits de dragages du Scorff et les déchets de kaolin s’ajoutent aux décombres de la ville détruite en 1943. En mars 1950, le quart de la vasière est comblé.

La relance de l’économie maritime est une priorité dans l’après guerre. Le premier bateau accoste en pleine charge en 1946. En 1947, 497 000 tonnes sont débarquées, dont 400 000 tonnes de charbon et des produits américains nécessaires à la reconstruction.

L’ouverture à l’acquisition des terrains sur la nouvelle zone portuaire est possible en 1951. Les premières entreprises à s’installer le long du boulevard Jacques Cartier sont les transitaires qui importent du vin d’Algérie. Ils essuieront « quelques plâtres » en construisant sur un sol nouvellement comblé et instable. La roche est à 30 mètres de profondeur !

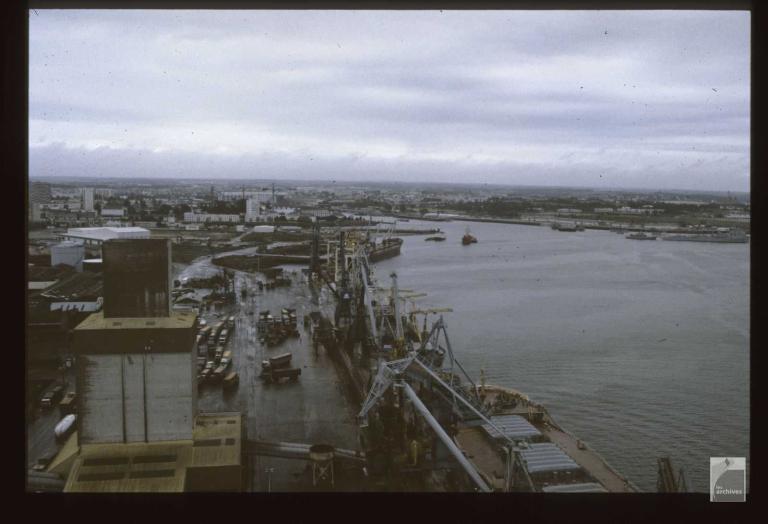

Charbon, billes de bois, vins, sels, hydrocarbures, sables et graviers débarquent sur ces quais de 376 m.

En 1970, les quais s’étendent sur 568 mètres en direction de l’ancienne estacade.

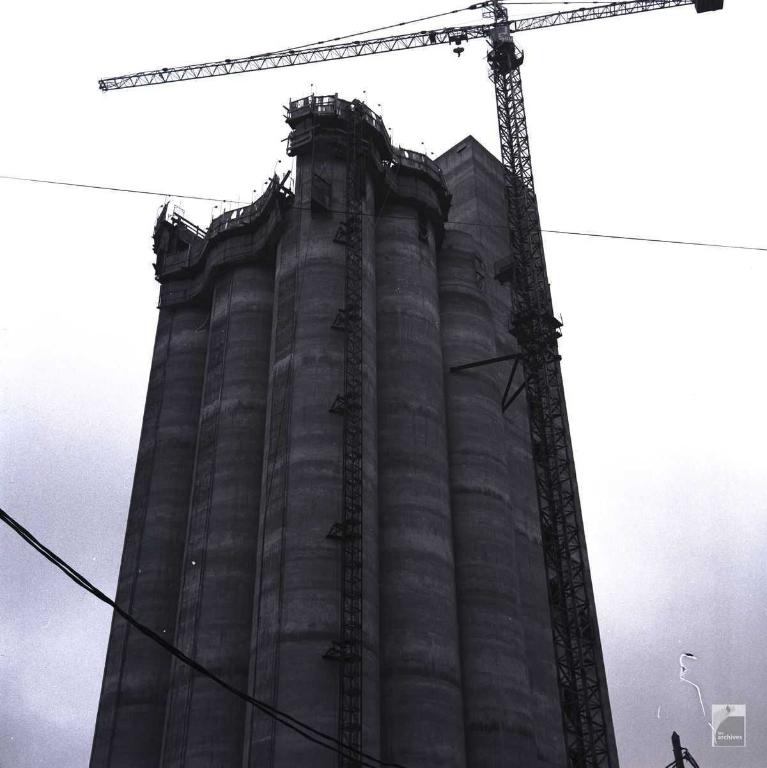

Les chais ne tarderont pas à disparaître au profit d’entreprises agroalimentaires comme Le Bras. Les matières premières pour l’alimentation animale transitent à Lorient à partir de 1961. Vingt ans plus tard, l’agroalimentaire domine à Kergroise. Le silo, constitué de 15 cellules de 700 tonnes intercalées de 8 cellules de 200 tonnes, est bâti à la fin des années 1970. Il est doté de deux postes de chargement de camions et d'un poste pour wagon. La station de transit rail route (STRR) est installée en 1985 pour améliorer les cadences de déchargement du vrac agroalimentaire. La STRR fonctionne lors du déchargement du bateau conjointement aux grues. Y transite le vrac en direction des silos et des magasins privés au moyen de bandes transporteuses ou en direct vers les camions et wagons. Les magasins jouxtent le port le long du boulevard. Au nombre de six en 2010, ils sont dotés de 40 cellules pouvant stocker jusqu'à 160 000 tonnes de matière première (soja, maïs, sorgho...).

Depuis 2007, l’équipement portuaire est propriété de la Région Bretagne. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan, associée aux acteurs locaux au sein de la SAS Port de Commerce de Lorient, en est gestionnaire.

Chargée d'étude mission patrimoine gestion des espaces maritimes