Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Hillion

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Langueux

Activités maritimes à Hillion : témoignage d´Ernest Gaillard, maire honoraire de Hillion

Pêcheries et rets :

Avant la Révolution de 1789, les pêcheries d´Hillion représentaient un droit féodal attaché aux titres de certains seigneurs ou hobereaux.

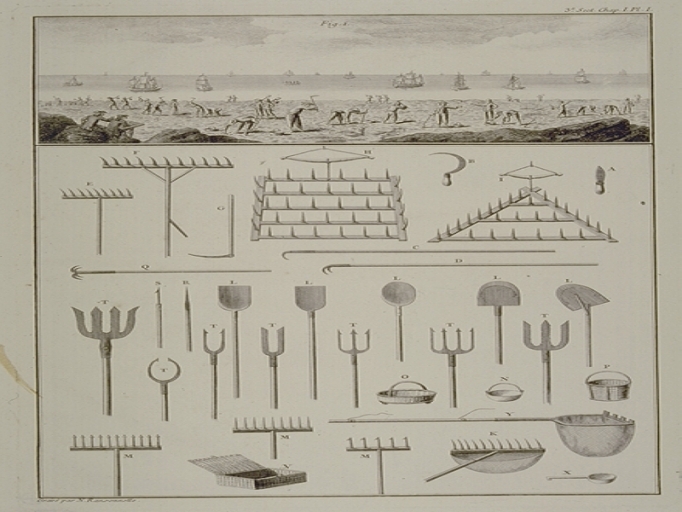

La capture du poisson dans l´antiquité se pratiquait de la manière suivante : les pêcheurs plantaient au bas de l´eau des rangs serrés de fascines en forme de V renversé, la pointe dirigée vers la haute mer ; si bien que le poisson ayant suivi le flux vers la côte était piégé au retour avec la marée et échouait en partie à la pointe de l´installation appelée houlet.

Plus tard, la pose de fascines fut abandonnée pour les raisons que l´on devine. C´était un travail fastidieux. Le même procédé fut appliqué, mais au moyen de filets appelés « rets ». Sous l´Ancien Régime, tout le meilleur poisson, appelé noble : turbot, bars, carrelets ou plies, était dévolu aux classes supérieures ; les roturiers devaient se contenter du menu fretin ou poisson de qualité inférieure, bien entendu, il devait y être exercé une haute surveillance, comme sur le gibier et malheur aux contrevenants pris en flagrant délit.

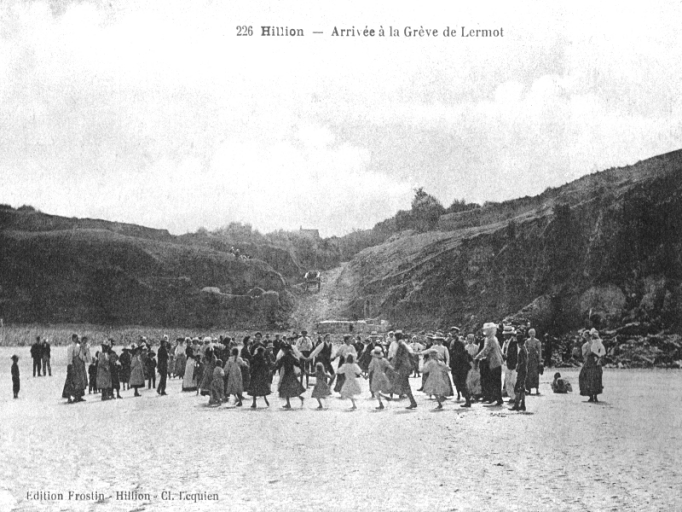

Une fois ces privilèges abolis, ce genre d´activité fut pratiquée à Hillion, surtout et presque exclusivement par les habitants du village de Lermot. Tout en cultivant quelques lopins de terre, ils aimaient ce métier et abandonnaient plutôt leurs cultures pour capturer le poisson quand celui-ci se montrait en abondance, et aussi quand le temps s´y prêtait. Car, gare les dégâts aux installations par violente tempête, ou quand la mer étaient chargée d´algues brunes ; les algues vertes n´avaient pas encore fait leur apparition.

Au 20e siècle, cette pêche fut réglementée et devint un droit réservé aux vieilles familles de pêcheurs par renouvellement auprès des Affaires Maritimes.

Les pêcheurs autorisés plantaient des pieux à demeure dans les places qui leur étaient attribuées et faisaient l´objet d´une succession de père en fils. Ces pieux provenant de talus ou de taillis, étaient de faible grosseur afin de conserver leur élasticité, en moyenne la grosseur d´un manche à balai. La partie basse beaucoup plus grosse était percée de deux trous en forme de croix ou de tourniquet dans lesquels un bâtonnet d´environ trente cm de long était introduit ; cette installation se nommait traouet en langage local.

Elle avait pour but d´empêcher le dessablage du pieu ; ceux-ci étaient espacés de 4 à 5 m et émergeaient à environ 1 mètre du sol. L´ensemble de ce qui était appelé un état de rets mesurait environ 75 mètres de côté, soit 150 mètres de filets ; c´était la longueur officielle, mais souvent rallongée.

les garde-pêche étaient très bienveillants, quoique la propriétaire de la concession s´engageait chaque année à respecter les règlements en vigueur ; engagement presque ironique, puisque l´autorisation stipulait que le filet devait être tendu à 15 cm du sol. Il est bien évident qu´aucun poisson plat n´aurait échoué.

Ces pêcheries furent supprimées en 1958, pour protéger les frayères, et les pêcheurs furent invités à couper leurs pieux ; dont on peut encore apercevoir quelques vestiges. Déjà en 1856, il fut question de la suppression de ces pêcheries. Une délibération du Conseil municipal en fait foi. Elle montre que 1/5 de la population en vivait (Maire de l´époque : Pierre Delanoë).

La pêche à la gabarre :

Avant le 20e siècle (je tiens cette information de mon frère, habitant le village de Lerrmot), ces cultivateurs pêcheurs avaient aussi une autre organisation pendant la belle saison : les mieux nantis disposaient d´une senne ; chaque jour, un homme du village allait en montant inspecter la mer. Si un banc de mulets se présentait, il remontait le plus vite possible au domicile de mes ancêtres, situé au Haut des Rues et décrochait une corne pour avertir les villageois. A ce signal, chacun arrêtait sur le champ ses activités pour descendre à la grève, sans oublier les sennes, vite attachées bout à bout pour encercler les poissons aventureux. Le produite de la capture était réparti ensuite entre les acteurs ; le propriétaire de la senne recevant une double part.

D´autres formes et techniques de pêche

La pêche aux harouels (arouels)

Il existait d´autres formes de pêche, qui persistent encore librement de nos jours, telle que la pose de lignes de fond, appelées harouet ou haroil. C´est un travail fastidieux plutôt pratiqué par des amateurs et beaucoup de retraités.

La pêche au jet

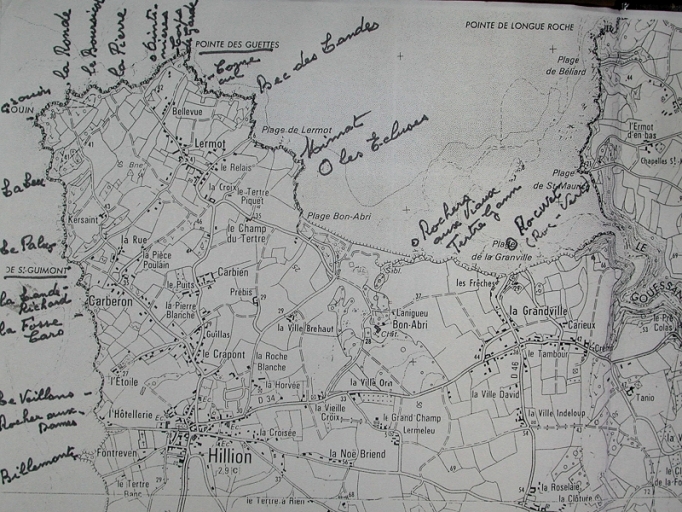

Une autre forme de pêche au poisson se pratiquait et se pratique toujours au moyen de gaules armées d´une ligne à partir de certains rochers bordant les côtes ; localement, elle est appelée pêche au jié, au jet. Elle était pratiquée antan par des semi-professionnels, qui s´attribuaient la propriété de certaines roches, et qui n´hésitaient pas à chasser les intrus. Pour la postérité, je me suis amusé à consigner les noms de ces différents postes situés sur Hillion, avec une carte manuscrite.

A l´ouest de la presqu´île figurent : Billemont, le Rocher aux Dames, les Veillons, la Fosse Caro, la Lande Richard, Saint-Guimont, la Leu, le Grouin.

Au nord : la Ronde, le Boursicot, la Pierre, les Qintinières (îlot), le Corps de garde, la Pointe des Guettes, le Cornecul, le Bec des Landes, Mimat, les Ecluses (îlot), les Rochers aux Viaux, le Tertre Gann et Rocwet (îlot). Ces noms sont transcrits sans orthographe, selon seulement leur consonance phonétique.

La pêche aux coques

Bon nombre de personnes s´activent dans notre baie au ramassage de coquillages, surtout coques et moules, et d´une manière plus aléatoire, palourdes, bigorneaux, sans oublier les berniques, chapeaux chinois, appelés localement yeux de bouc.

Le plus fort tonnage provient des coques très abondantes dans nos grèves, surtout dans la partie ouest. Dans ma jeunesse, certaines personnes, les plus démunies en faisaient leur gagne-pain en vendant par colportage le produit de leur pêche dans la campagne. Les femmes de Cesson, que nous appelions les Cessonnières venaient coquer dans l´anse d´Yffiniac à marée basse et formaient une véritable armada, l´hiver, véhiculée par leurs charrettes, tirées par des ânes (les bardeaux de Cesson).

Elles étaient enveloppées de toile de jute pour se protéger, chaussées de sabots de bois auxquels étaient clouées de vieilles chambres à air d'automobile, pour maintenir les pieds au sec. Les bottes en caoutchouc n´existaient pas. Le produit de leur pêche était embarqué à la gare du Chemin de fer départemental.

De nos jours, la pêche commerciale des coques est réglementée et se pratique de novembre à mai. Pour des raisons de salubrité, elle doit obligatoirement être livrée à un mareyeur agréé, équipé d´un bassin d´épuration. Cette pêche saisonnière est un appoint important pour un certain nombre de personnes n´ayant pas d´activité bien définie ou en attente de l´age de la retraite.

Par contre, toute l´année, ces coquillages sont recherchés par amateurs pour leur consommation familiale et celle des amis. Ils viennent de vingt lieus à la ronde surtout l´été en collecter des quantités importantes.

Naissance et développement de la mytiliculture

Au moment où disparaissaient par force de loi les pêcheries fixes, à la fin des années 1950, en Charente Maritime, dans la baie de l´Aiguillon, sévissait une épidémie sur les moules d´élevage ou moules de bouchots. Le responsable était un parasite dénommé Mytilicola ; les moules n´arrivaient plus à se développer normalement et étaient affaiblies par le manque de plancton au regard de la surcharge des terrains pratiquée sous l´occupation allemande. Certains pionniers durent quitter leur département pour s´établir dans les baies de la Manche. Les premiers s´installèrent en baie du Mont-Saint-Michel, ainsi qu´à la Fresnaye. Les premiers essais furent réalisées au nord de notre commune en 1960, au lieu et place des pêcheries de poisson.

Cette occupation fut mal perçue de la population locale en général et surtout des villageois de Lermot, que l´on venait de priver de leurs concessions ancestrales ; de là à dire qu´on les avait sacrifiés pour faciliter l´installation des Charentais, le pas fut vite franchi.

Quoique il en fut, les essais de culture de moules furent très concluants. Des demandes de concessions furent établies en bonne te due forme ; une enquête d´utilité publique fut ouverte à l´issue de laquelle le conseil municipal de Hillion fut consulté. Ce fut un avis défavorable au projet pris à l´unanimité, bien compréhensible au vu des raisons exposées ci-dessus.

De surcroît, nous craignions le salissage de nos plages, qui devait d´ailleurs se révéler par la suite, du fait du mode de culture de l´époque, notamment l´entourage du jeune naissain par des fascines de châtaignier (afin de leur permettre de se fixer sur les pieux), qui étaient ensuite larguées et venaient ensuite échouer à la côte avec d´autres résidus de coquillages. Mais tout ceci s´est bien améliorée, avec les l´évolution des modes de culture et l´autodiscipline des mytiliculteurs.

Ces implantations sur le Domaine public maritime furent accordées par le Ministère de la Marine, malgré les avis défavorables émis sur le plan local. La France était et est toujours déficitaire en cette production. Il faut ajouter que nos amis charentais furent bien appuyés par le député maire de la Rochelle, originaire du berceau de la mytiliculture, et comptant bon nombre de parents et amis dans cette profession, et également, ami politique de notre député local, qui venait d´être élu par suite d´une alternance bien démocratique.

Les Charentais, parmi nous depuis près de 40 ans, puisque les premiers bouchots furent implantés en 1962, ont su s´intégrer parfaitement aux autochtones. Beaucoup ont construit de belles demeures, et la plupart se sont installés dans une zone de conditionnement créée un peu plus tard, par les soins de la commune.

La longueur des bouchots bien alignés était de 82 km 700 en 1990 pour une production de 3500 à 4000 tonnes par an ; ceci avec l´aide d´une main d´oeuvre locale. Certains Hillionnais d´origine exploitent aujourd´hui des concessions pour leur propre compte.

Pêche de loisir en mer

Un certain nombre d´amateurs se livrent à une activité de pêche de loisir à partir de petits bateaux basés dans la crique de Saint-Guimont. Ils représentent une vingtaine de bateaux qui pêchent le bar et le maquereau de ligne.

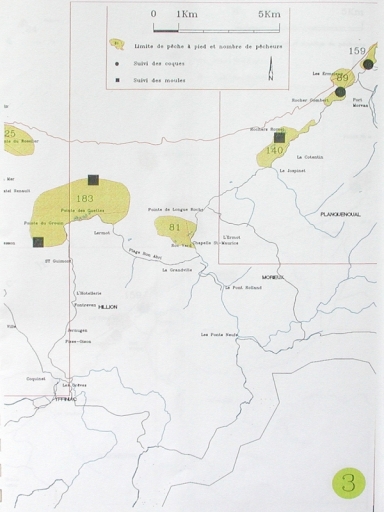

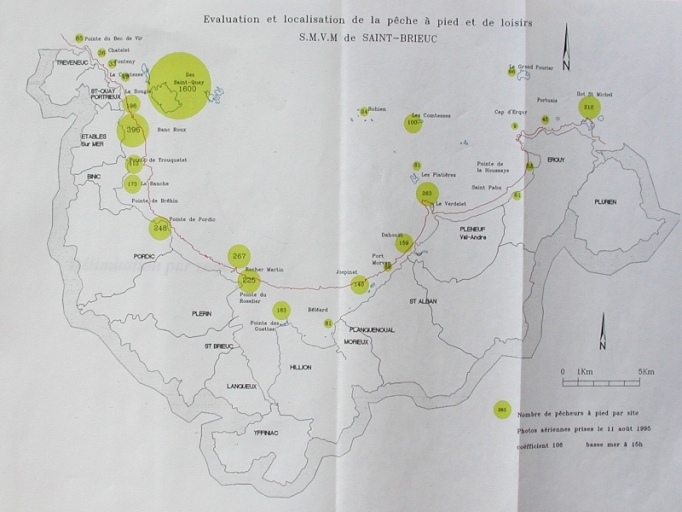

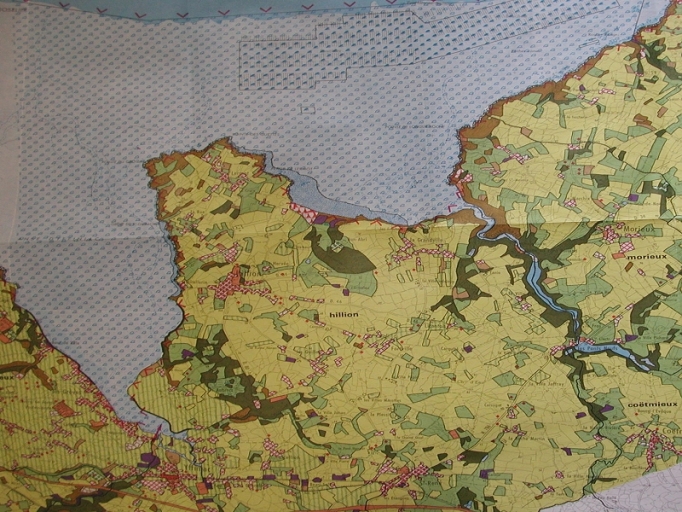

La commune d'Hillion bénéficie du fond de la baie d'Yffiniac comme nurserie et d'une large porte océane ouverte sur la baie de Saint-Brieuc, avec de larges estrans traversés par des filières, qui apportent une rente halieutique aux pêcheurs à pied, mytiliculteurs et pêcheurs côtiers. Le village de Lermot, qui vient d'une déformation du mot breton Larmor (déjà important sous l'Ancien Régime), était encore au milieu du 20e siècle, un vivier de pêcheurs à pied, qui pratiquaient régulièrement la pêche aux coques, aux crevettes, à la gabarre, aux lignes de fond (arouels), au perchoir pour le mulet, au pouillen pour appâter le maquereau. Les Hillionnais sont alors spécialistes de la pêche du mulet sur les côtes jusqu'au Cap Fréhel. Dans la même commune, les hameaux de la Grandville et de Carieux abritent quelques-uns de ces pêcheurs à pied. L'exode rural pendant les années 1960 a fait déserter ce hameau typique d'une pluri-activité littorale, reposant en partie sur la pêche à pied vivrière, telle qu'elle a pu aussi exister à Cesson, sur la pointe opposée de la baie de Saint-Brieuc. La toponymie maritime a conservé en parler Gallo les noms des rochers et des pointes, des anciennes pêcheries (écluses en pierre), des fosses, fréquentées par ces hommes et ces femmes arpenteurs des grèves : Roc Wet, rochers aux Viaux, les écluses près de Bon Abri, le Bec des landes, Cornecul, Corps de garde, Ointinières, la Pierre, la Boursicot, la Ronde, Grouin, la Leu, le Palus, la Lande Richard, la Fosse Caro, les Veillons, le Rocher aux Dames, Billemonts. 183 pêcheurs à pied ont pu être dénombrés un jour de grande marée le 11 août 1995, 1 heure avant la marée basse, dans le cadre du Schéma de Mise en valeur de la Baie (SMVM) de la baie de Saint-Brieuc (commission Environnement).

-

Auteur(s)

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

PRIGENT, Guy. Pêche à pied et usages de l´estran, sous la dir. De Guy Prigent. Catalogue de l´exposition présentée au Musée d´Art et d´Histoire de Saint-Brieuc, mai-octobre 1999. Rennes : Apogée.

-

LECLERCQ, Magali. Contrôle et gestion de la ressource. In Pêche à pied de usages de l´estran, sous la dir. De Guy Prigent. Catalogue de l´exposition présentée au Musée d´Art et d´Histoire de Saint-Brieuc, mai-octobre 1999. Rennes : Apogée, 1999.

p. 57-62

Documents audio

-

SAVIDAN, Roland, MAHE, Florence. Arpenteur des grèves. Saint-Brieuc : Imageconceptvidéo, 1999.

Document audio-visuel -

VARIOT, Frédérick, PRIGENT, Guy. Pêche à pied en Côtes d'Armor. Rennes : FR3, 2001.

Document audio-visuel

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales