La pêche côtière vivrière (Guy Prigent)

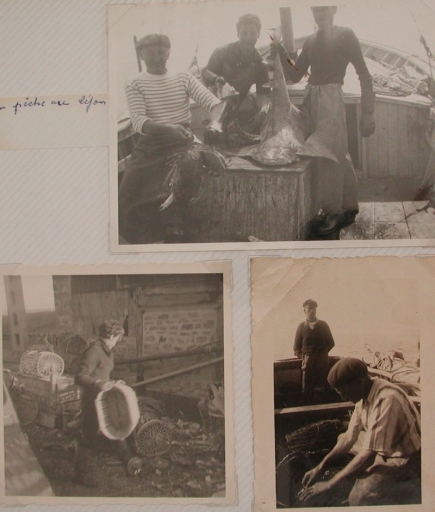

La baie de Saint-Brieuc est assez riche en poissons. Ce sont généralement des espèces nobles commercialisables : les poissons plats, la plie, la limande, la sole, le turbot, la barbue, la raie, se pêchent au chalut, dans les filets fixes ou en ligne de fond sur les grèves au fond sableux (avec les harouelles). Les poissons ronds qui peuvent passer entre les mailles des chaluts. Le maquereau, le rouget, le rouget-barbet, le mulet, le lieu, le bar, l'esturgeon, le congre, le guitan, la vieille, la dorade, la brême, le "moulard", la roussette, la julienne, l'ange de mer, le hâs, l'orphie, le lançon sont avec les pleuronectes et le ragidé (raie) les principaux poissons que l'on rencontre dans la baie.

La pêche du maquereau

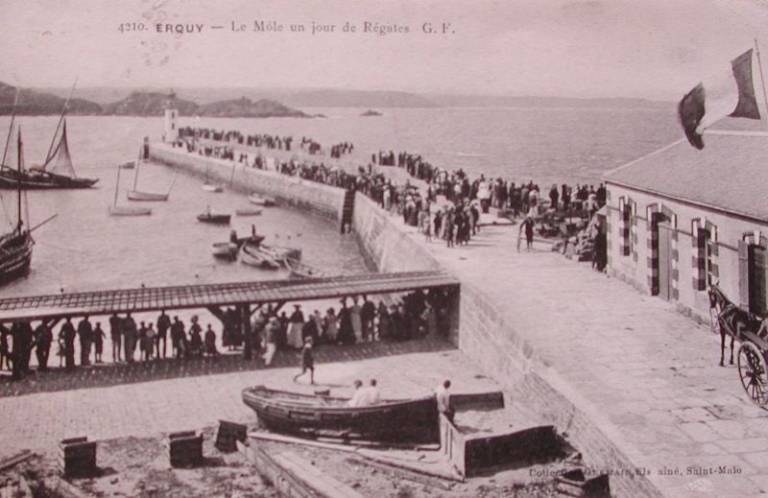

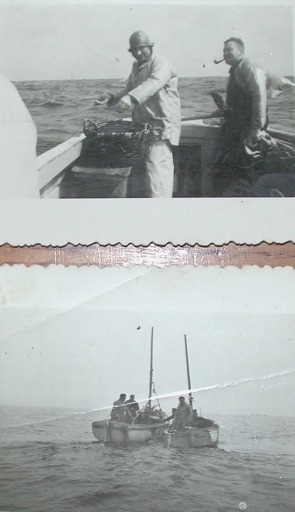

La petite pêche du maquereau met à profit les atterrissages de bancs le long des côtes et principalement dans les rades. L'anse d'Erquy est l'une des plus fréquentées par ce poisson migrateur d'avril à septembre. Ce poisson pêché à la traîne ou à l'affare était déjà très lucrative pour le port d'Erquy au 19ème siècle (cité par Ogée et Jollivet). Les doris étaient attachés les uns aux autres et l'on se disposait en cercle autour du lieu où l'on avait jeté l'affare.

Démographie des pêches

En 1896, le port d'Erquy comptait 23 bateaux de pêche, armés par 104 marins, qui ne disposaient pas d'une cale ou d'un quai à part entière pour débarquer leur pêche ou caréner leur bateau.

En 1914-1915, la pêche côtière à Erquy n'était qu'une activité d'appoint toute saisonnière. Une quinzaine de chaloupes à voile pêchait le maquereau à la journée et trois bisquines pour la pêche un peu plus au large, constituaient la flottille de pêche d'Erquy. Les bateaux étaient désarmés pendant l'hiver. Les hommes travaillaient aux carrières ou s'embarquaient pour Terre-Neuve ou le commerce au long cours. La pêche à pied était principalement le métier des femmes et des enfants. De 1925 à 1930, la pêche côtière était abondante mais restait un moyen de faire du troc avec les cultivateurs. C'était une activité vivrière sans débouché commercial.

De 1930 à 1942, la vogue des fruits de mer apportée par le tourisme et le développement de la voie ferrée du second réseau sur le littoral, permirent à la fois le transport des produits de la mer et la rencontre avec ces nouvelles populations urbaines, qui bousculaient les habitudes alimentaires et sociales. L'évolution technologique liée à la mécanisation des bateaux permit des rotations en mer plus rapides. En 1942, la pêche des oursins améliora les revenus des pêcheurs.

En 1930, Erquy comptait parmi sa population un tiers de cultivateurs. Environ la moitié des jeunes gens s'orientaient vers les métiers de la mer mais l'on trouvait 1 pêcheur pour 17 marins. La profession n'était pas structurée et se montrait très individualiste, par rapport au monde agricole plus solidaire et mieux nanti.

En 1938, la commune comptait 2930 habitants. Le nombre de marins pêcheurs était peu élevé. On pouvait recenser 7 doris armés par 2 hommes (pour les petites pêches et le goémon) et trois chalutiers à voile de 10 mètres, pratiquant le chalut à perche : "la Mouette", "La Sarcelle" et la "Rose Marie", armés par 4 hommes d'équipage par bateau. Le seul caboteur attaché au port était la "Sainte-Jeanne", armée en 1935. D'autres bateaux fréquentaient le port d'Erquy pour le cabotage, dont un vapeur.

En 1939, la flottille comportait 37 unités.

Cependant en 1970, la situation des états majors et équipages de la pêche côtière (source Affaires maritimes) était florissante à Erquy-Matignon (quartier de Dinan), où l'on pouvait compter 119 hommes d'équipage et 138 patrons, soit 257 pêcheurs côtiers, le double de Paimpol (139 marins) et de Saint-Quay-Binic (140 marins), et de loin le nombre le plus important des Côtes du Nord, navigant sur des embarcations de moins de 10 tonneaux (80% de la flottille). La station maritime d'Erquy-Dahouët-Plévenon restait la plus active de la baie de Saint-Brieuc et des Côtes-du-Nord. La flottille de près de 150 unités était ancrée en grande partie à Erquy, armée à la coquille Saint-Jacques. Le recrutement se faisait à 53% dans le lieu de résidence pour Erquy et dans un rayon maximum de 10 km. Les survivances des "marins-paysans" ne sont plus que des survivances, bien que des exemples aient été notés tardivement jusqu'en 1960 dans la commune de Plévenon. Il nous faut remarquer que la répartition des inscrits maritimes dans la commune d'Erquy est localisée aux hameau de Tu Es Roc et des Hôpitaux, qui regroupent 2/3 des marins. A noter que 222 marins étaient encore inscrits dans la Marine Marchande en 1971, à Erquy, avant le déclin des années suivantes (statistiques INSEE). L'ensemble des actifs maritimes du département était en 1971 de 8000 marins.

De nouvelles techniques et productions des pêches :

Les oursins au filet et les praires et coquilles à la drague

La période 1945-1962 représente une période de transition, avec l'apparition de nouvelles techniques de pêche à la drague, des bateaux plus grands et mieux équipés, la mise en place de nouveaux circuits de distribution et l'aménagement des infrastructures portuaires. La pêche des praires et des oursins à partir des années 1950 a été le point de départ d'une évolution sensible du monde des pêcheurs, passant de l'autarcie à la pêche artisanale.

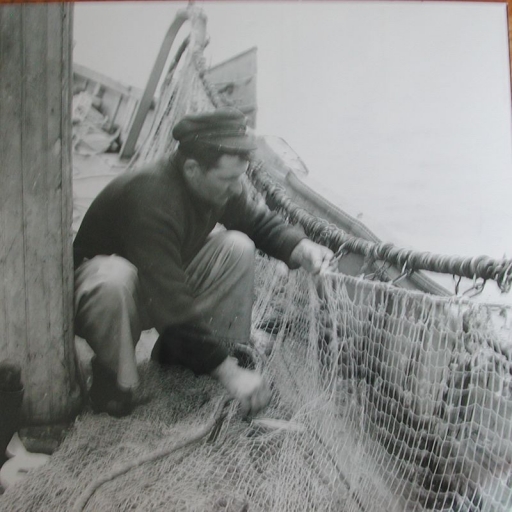

Le recul de la pêche aux oursins à cause d'une mauvaise gestion des stocks (les petits oursins étaient écrasés au lieu d'être rejetés à la mer), coïncidait avec l'amorce de la pêche à la coquille Saint-Jacques. La technique de pêche aux oursins utilisait un "faubert", appelé encore "radasse", sorte de vieux filet en corde pour la sardine, terminé par un anneau en métal relié à une chaîne. Ces filets étaient achetés en Bretagne sud. L'influence de cette pêche sur l'amélioration des outils de production fut perceptible sur des canots de moins de trois tonneaux, qui allongèrent leur longueur à la flottaison, s'équipèrent d'un cabestan et d'un moteur plus puissant de 10 à 25 chevaux ; le diesel remplaçant le moteur à essence. Cependant, ces unités ne changèrent pas leur catégorie de navigation et leurs possibilités restèrent limitées.

Si de 1952 à 1958, le nombre de marins-pêcheurs n'évolua pas sensiblement, 84 à 110, par contre celui des pêcheurs de praires augmenta de 30 à 91 en 6 ans. Plus du tiers des bateaux s'orienta sur les praires. Nombre de marins locaux commençaient à abandonner le grande pêche, le cabotage ou la navigation de commerce pour venir pratiquer cette pêche. Les marins d'autres ports des Côtes du Nord vinrent pêcher sur le gisement très productif d'Erquy. L'abondance des apports provoqua la saturation du marché et l'affaissement des prix. Les pêcheurs compensèrent cette chute des cours par des prises plus importantes. L'originalité de cette pêche tient à ces conditions d'exercice, à son essor et à ses techniques particulières. Cette pêche a été pendant plus de 30 ans en constante recherche d'équilibre entre l'amélioration de ses outils, la gestion de sa pêcherie, de sa commercialisation et de la demande du marché, avec une labellisation récente du produit spécifié. Les conditions de pêche se sont modifiées avec une pêche en dérive du courant ou pratiquée aux allures charretières, avec ces dragues plus performantes et des bateaux plus puissants en motorisation.

L'histoire locale rappelle que l'on doit la première drague à praires puis à coquilles Saint Jacques à un ingénieux et audacieux marin pêcheur Raymond Pays. Il bricola une première drague à partir de bouts de ferraille (anciens outils de carrier) et de carcasse de lit, qu'il chauffa et martela à la forge du carrier Rault de Tu-Es-Roc. La drague fut améliorée avec un cadre de forme incurvée pour mieux pénétrer le fond sableux. La poche initiale à soufflet fut transformée en poche rigide pour prendre plus tard la forme d'une cage métallique oblongue.

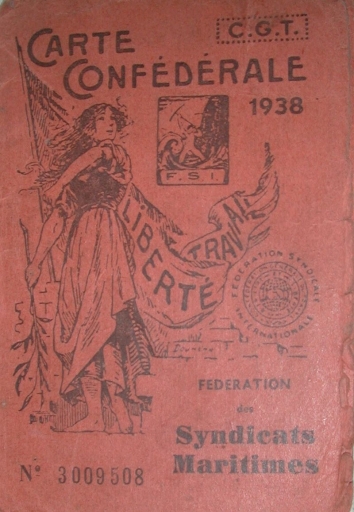

La régulation du marché des coquillages se mit en place au cours des années 1960. Le premier syndicat des marins pêcheurs sur la côte fut celui des pêcheurs d'Erquy en 1957, après celui de Trédrez Locquémeau.

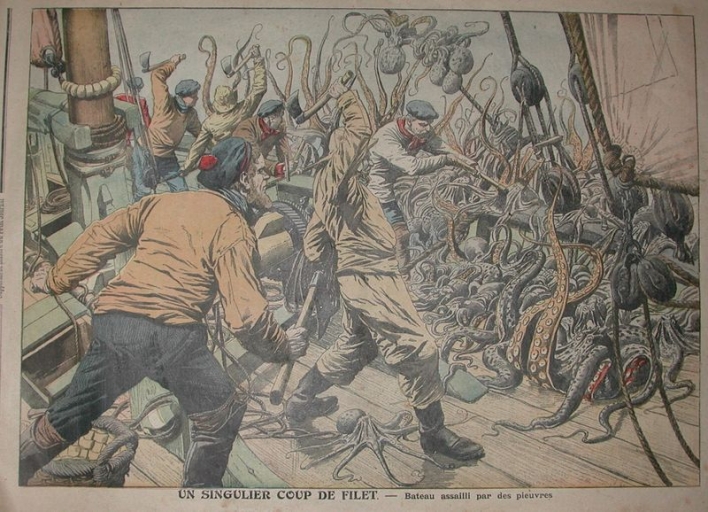

Néanmoins, il faut rappeler que la pêche des coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc est fort ancienne selon un rapport de J.L. Bagot, ancien maire de Saint-Brieuc, en 1785, qui précise que les couvertures des maisons des villages sous la tour de Cesson étaient garnies de coquilles Saint-Jacques en guise d'ardoises. Cette pratique nous a été confirmée pour certaines maisons du port de la Noë en Erquy. Le congrès des pêches maritimes de 1909 rapporte cependant sous la plume de Joubin, que les gisements de la baie étaient peu exploités. L'invasion des pieuvres en 1950 aurait ruiné les bancs. C'est le hasard d'un coup de chalut en 1961 qui révèlera la reconstitution des stocks et la relance possible de cette pêche. En effet, c'est en février de cette année là, que deux tonnes de coquilles sont débarquées au Légué par le bateau "Le Grain de sel", dont le patron Bourel avait repéré un gisement entre le petit Léjon et les Comtesses ; il fut suivi par six chalutiers du Légué, venus le rejoindre, qui débarquèrent en décembre 1961, 20 tonnes de coquilles, puis par 18 bateaux d'Erquy, qui mettront à terre cette année 1962, 438 tonnes de coquilles. Un coquiller pouvait pêcher 721 kg de coquilles au début des années 1960, avec une drague et un moteur de 25 CV ("El Pampéro" de Yves Meslin).

En 1958, la production de praires connut un net ralentissement de 704 tonnes en 1958 à 72 tonnes en 1963, avec un ralentissement du marché. Cependant, les conditions techniques, psychologiques et sociales des marins sont favorables à l'adaptation de la profession à de nouvelles productions, dans un système des pêches qui demeure aléatoire. La coquille allait représenter à la fin des années 1970, 90 % de la production totale du port d'Erquy.

En 1979, 1800 tonnes de coquilles seront pêchées par le seule station maritime d'Erquy par 160 bateaux. Le quota en 2005 était de 7000 tonnes de coquilles pour l'ensemble des pêcheurs du département. Cette différence trouve son explication 25 ans plus tard dans une meilleure gestion des pêcheries, avec un souci permanent de renouvellement du stock (avec cependant des limites comme le destruction des zones de reproduction du gisement de Kafa), et par une redistribution des zones de pêche et un redéploiement de la profession vers des pêches polyvalentes et la pêche au large. Cette nouvelle politique des pêches a cependant eu comme effet négatif la diminution importante des marins pêcheurs dans la port d'Erquy et dans le département.

Il est cependant intéressant de remarquer que le phénomène des pêches à Erquy a participé du développement à la fois démographique de la commune entre 1962 et 1980 (par rapport aux autres communes du canton de Pléneuf Val André) et de son développement identitaire. La commune étant repérée par ce marquage symbolique de la pêche à la coquille Saint-Jacques qui a oblitéré, en quelque sorte, l'histoire des carrières de grès.