La pêche aux mulets "à l'attrape"

Propos recueillis le 2 mai 2004 auprès de :

François Salvi, René Ropars, Roger Lissillour, Marcel Briand, Pierre Le Gaouyat, Joseph Lemeur, Louis Ropars, Louis et Anaïs Maisonneuve.

Avec le concours de Louis Morvan (à l´origine du projet de pêche à l´ancienne), Alain Le Louet, Jean Marcel, Keraudren et Loïc Ollivier (pour le recueil des témoignages et la réalisation des illustrations).

Un peu d´histoire

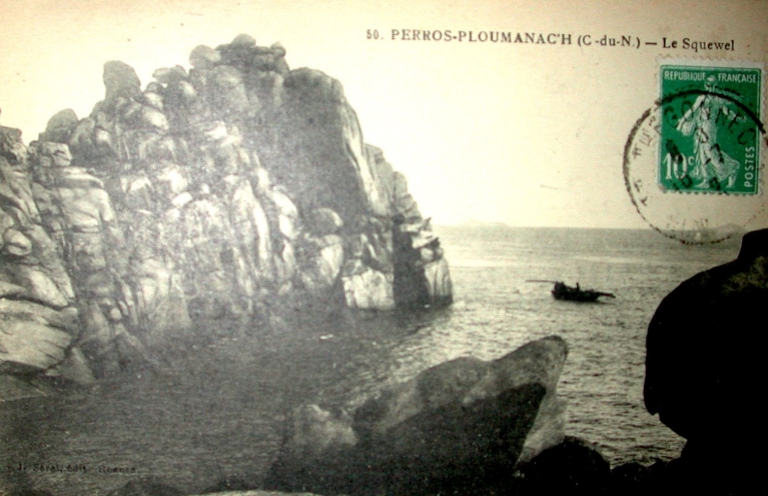

Cette pêche était pratiquée à une époque où Ploumanac´h était encore un petit village typique, isolé, où les gens vivaient essentiellement des revenus de la pêche locale pratiquée sur la côte et des produits de la terre. Un monde fermé qui commençait à s´ouvrir doucement au tourisme, un tourisme réservé à la grande bourgeoisie parisienne qui venait de découvrir la beauté sauvage de ce site et qui allait devenir un des endroits les plus convoités et les plus visités du littoral breton.

Cette technique très particulière de pêche aurait été apportée par des pêcheurs de Brest. Durant la guerre 1914-1918, de nombreux soldats blessés sur le front étaient soignés dans des hôtels de la région, réquisitionnés pour être transformés en hôpitaux. L´un de ces soldats, brestois d´origine, avait coutume de se promener sur la côte durant sa convalescence. Au cours d'une de ses promenades, il avait observé que d´énormes bancs de mulets se déplaçaient à toucher le rivage, en un point particulier propice à leur capture. Quelque temps plus tard, au printemps 1919, on vit entrer dans le port de Ploumanac´h un petit cotre noir arborant les lettres BR peintes en blanc sur l´étrave. Le bateau, au nom de "Mor Vran" ("Corbeau de mer") immatriculé à Brest, était manoeuvré par trois hommes. Il y avait à bord un filet de forme inusitée ainsi qu´une longue perche munie d´un réa. Un jour, les enfants du village qui jouaient dans la lande, observèrent que le bateau était mouillé à dix mètres de la côte. Un filet frappé sur l´extrémité de la perche le reliait au rocher sur lequel un homme assis semblait scruter l´eau. Dans le bateau, les deux autres attendaient. Ainsi, pendant plus d´un mois, tous les jours en opérant de la même façon, le Brestois ramenait cent cinquante kilos de poissons qu´il livrait au mareyeur local. Dans le village, les esprits s´échauffaient et les pêcheurs locaux, jalousant une telle réussite, se mirent à espionner l´intrus. Ils finirent par découvrir sa façon de procéder et ne tardèrent pas à revendiquer la zone de pêche. Après de violentes altercations avec les pêcheurs locaux, qui se livrèrent à un véritable combat naval, sous la forme d'un duel à coups d'avirons sans concessions, le Brestois, vaincu et meurtri, dû céder sa place. De ce jour, on ne le vit jamais plus dans les parages. Les pêcheurs de Ploumanac´h purent alors appliquer la technique tant convoitée (anecdote tirée de l'ouvrage "An Distro").

La pêche "à l'attrape" aurait été pratiquée également par les pêcheurs de Port Blanc. Elle se poursuivra jusque vers les années 1958/1960.

Cette pêche était communément pratiquée, selon les dires des anciens, surtout au mois de mars et mois de novembre, c´est-à-dire à la fin de l´hiver lorsque les bateaux sortaient de leur torpeur après avoir été immobilisés plusieurs mois, et au début de l´hiver avant que ces mêmes bateaux ne soient désarmées pour ce repos forcé. C´était une pêche dont les revenus étaient salutaires et venaient compléter ceux provenant de la pêche pratiquée à la belle saison, une façon de joindre les deux bouts et d´améliorer l´ordinaire.

Il faut noter qu´à cette époque, les gens étaient très solidaires entre eux. Des actions collectives étaient souvent menées pour faite face aux dures conditions de vie, et notamment pour ce type de pêche qui imposait que les équipages se regroupent. En général, pour la pêche courante à Ploumanac´h, chaque bateau était manoeuvré par un équipage de deux personnes en moyenne. Pour la pêche à "l´attrape", il était nécessaire de constituer un équipage de quatre personnes pour un seul bateau.

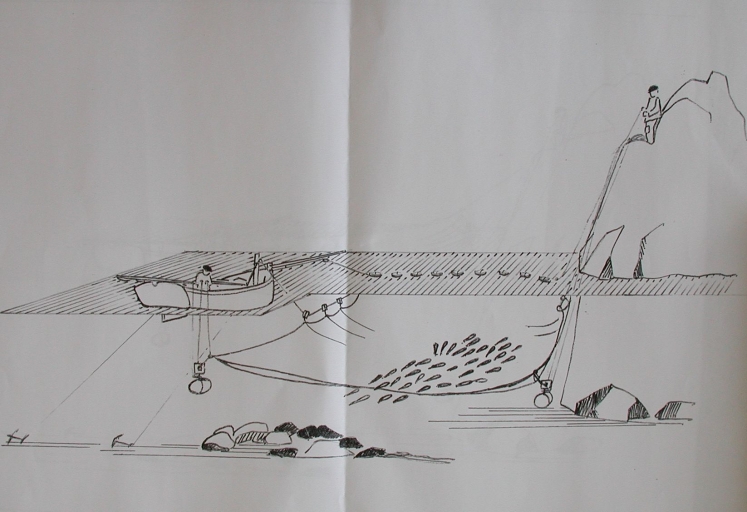

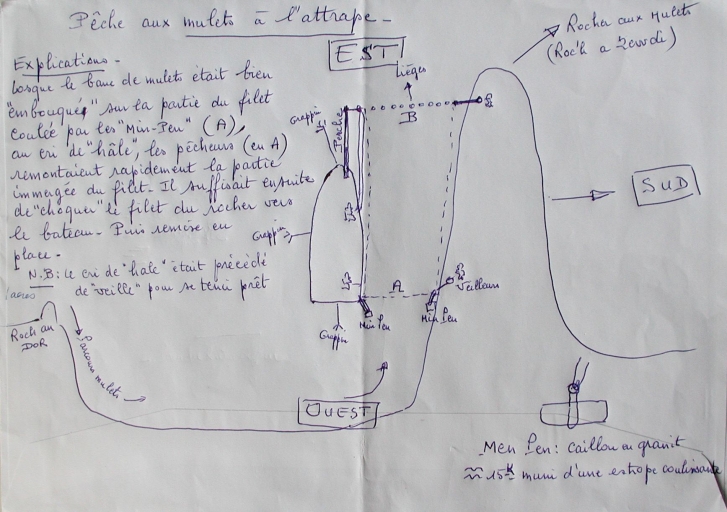

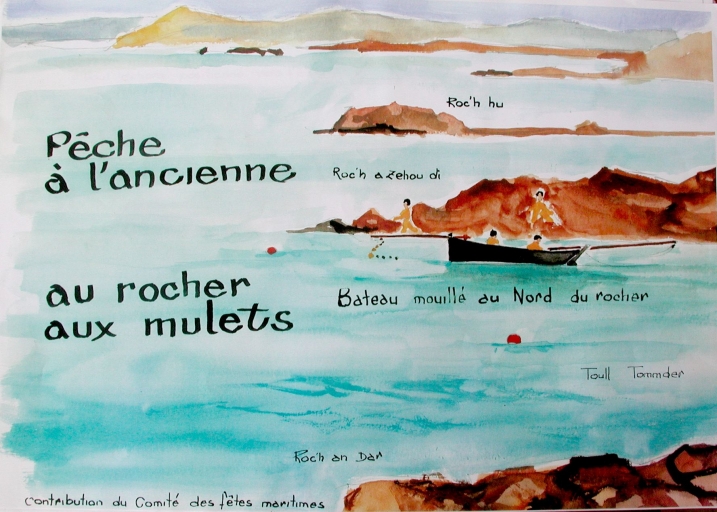

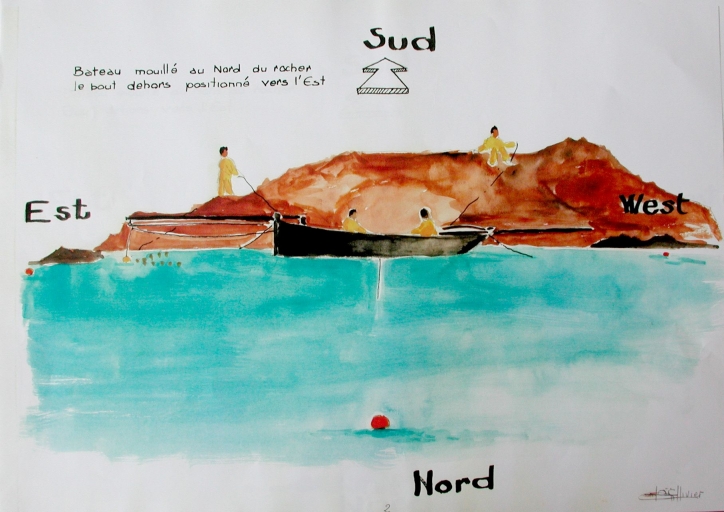

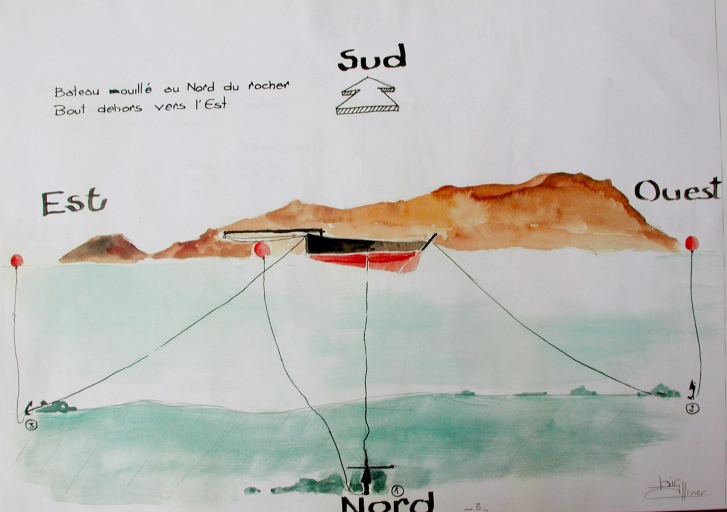

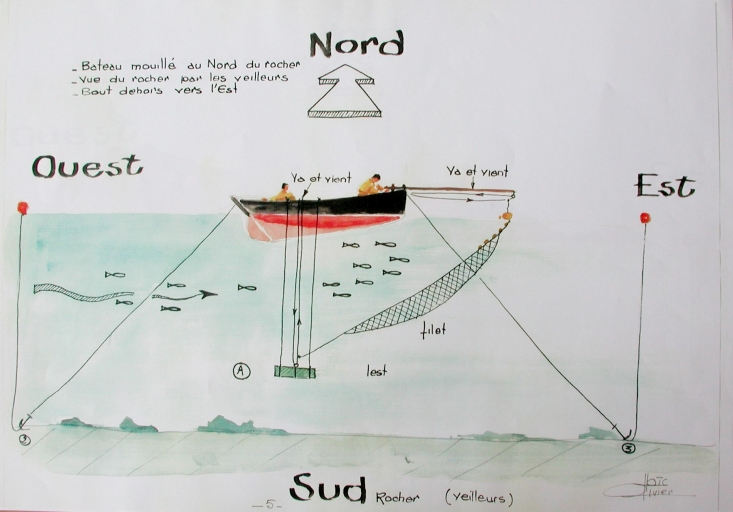

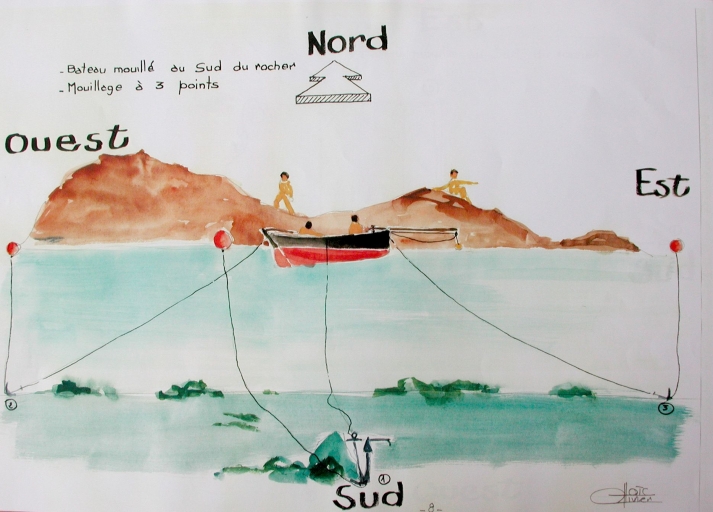

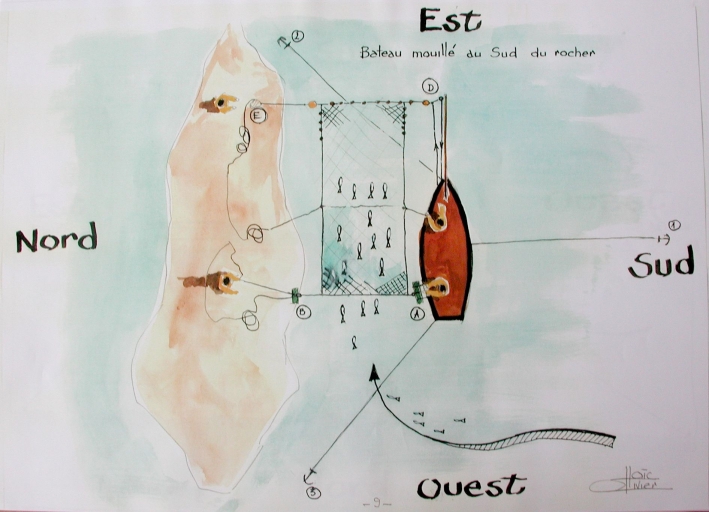

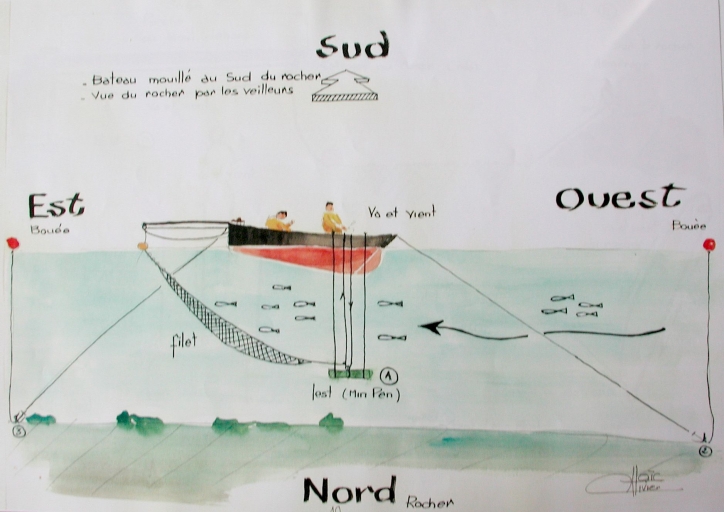

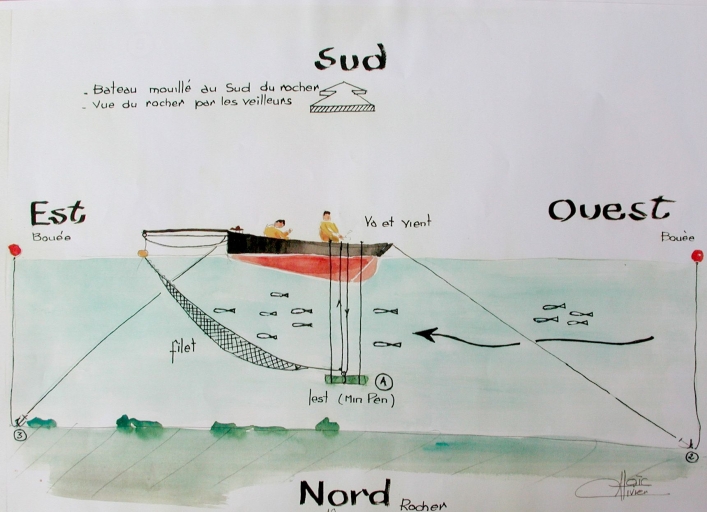

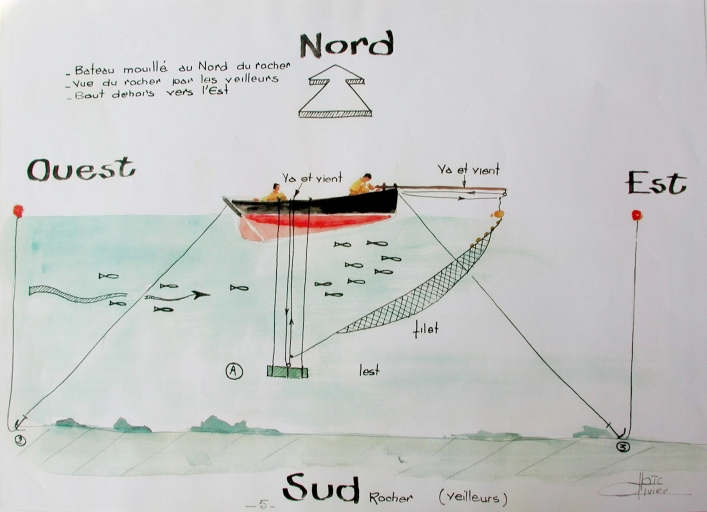

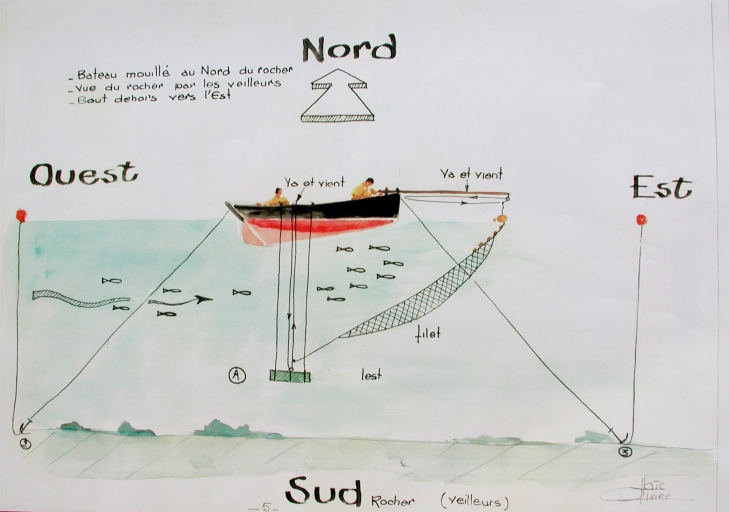

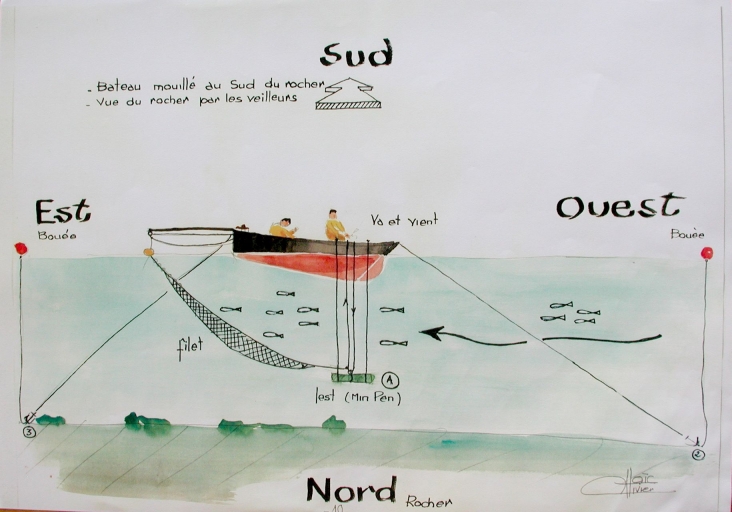

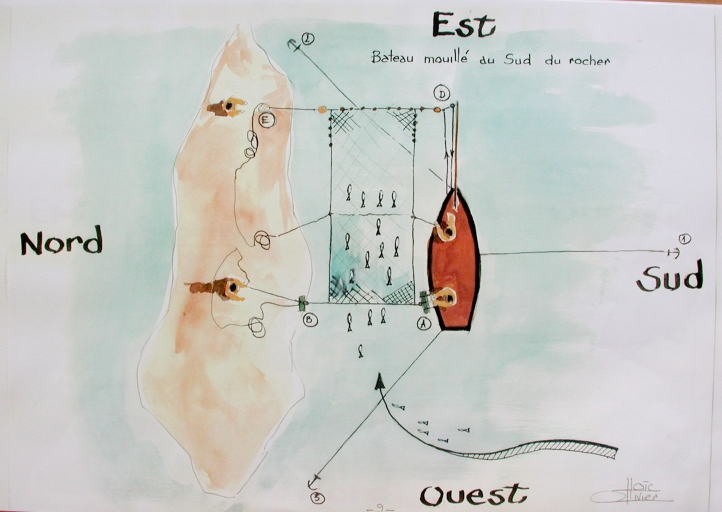

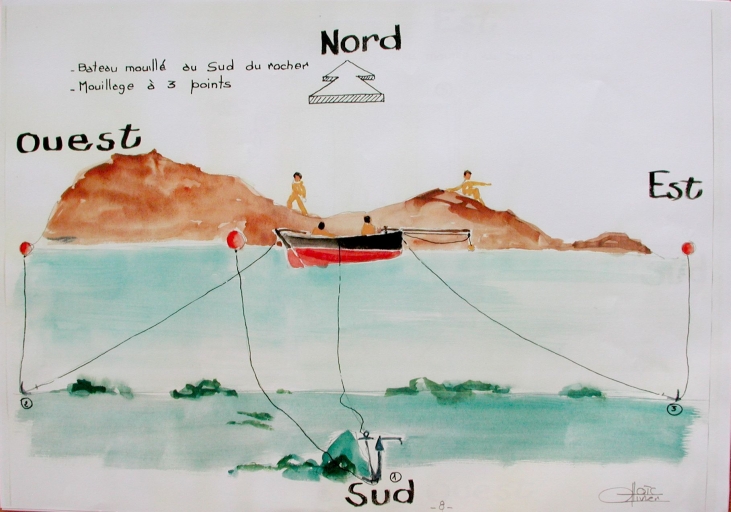

En effet, le bateau en pêche était positionné près d´un rocher, l´étrave orienté vers l´Est. Le Filet appelé "l'attrape" était disposé entre le bateau et le rocher. Pour manoeuvrer le filet, deux personnes étaient débarquées sur le rocher et deux autres restaient à bord. Le bateau était maintenu à l´aide de trois mouillages, un à l´avant, un à l´arrière et un autre par le travers tribord ou babord selon que le bateau était situé au Nord ou au Sud du rocher. Le site le plus fréquemment utilisé était "Roc´h ar Zehou Di" ("Rocher à droite") appelé également « Rocher aux mulets » dont la pointe est orientée Est-Ouest. Cette roche qui découvre à pleine mer se trouve sous le camping du Ranolien, entre "Roc´h an Dar" ("Rocher aux poux de mer") et "Roc´h hu", dans le prolongement de la petite baie de "Toull Tommder" (trou à chaleur). Cependant, la pêche pouvait se faire à d´autres endroits :

A basse mer contre "Roc´h hu" : Rocher avancé

A pleine mer contre "Beg Roc´h Hoan" : Rocher du château du diable.

En outre, des règles strictes étaient convenues et respectées par l´ensemble des pêcheurs. En effet, un tour était attribué à l´avance sur une semaine ou deux semaines, un jour était réservé pour un bateau et son équipage, à l´exception du dimanche. Si les conditions météo venaient à contrarier toute tentative de sortie, le tour était perdu pour l´ensemble de l´équipage et il fallait attendre le tour suivant. Lorsqu´un bateau en pêche était surpris par le mauvais temps, selon sa taille, il regagnait soit Perros-Guirec soit l´abri de Pors Rolland.

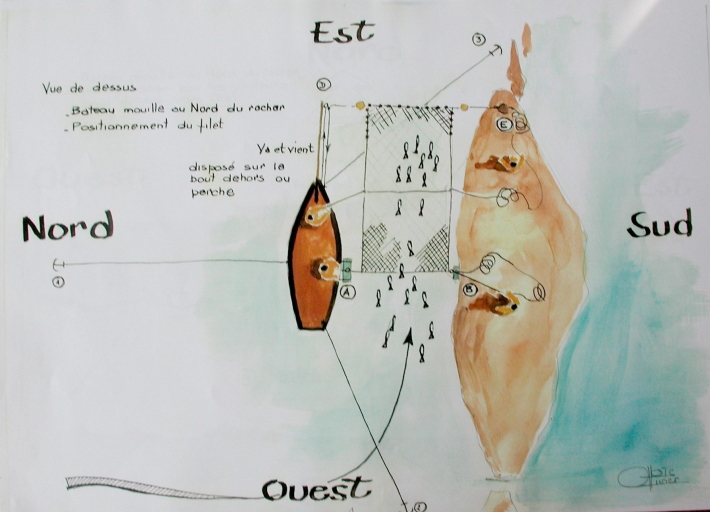

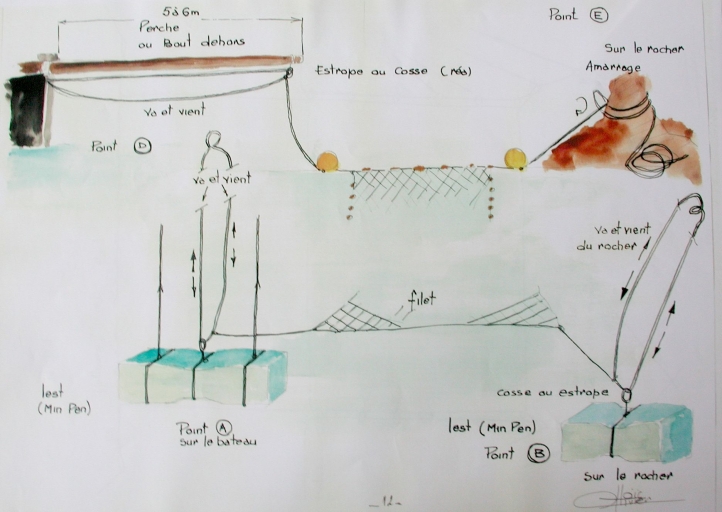

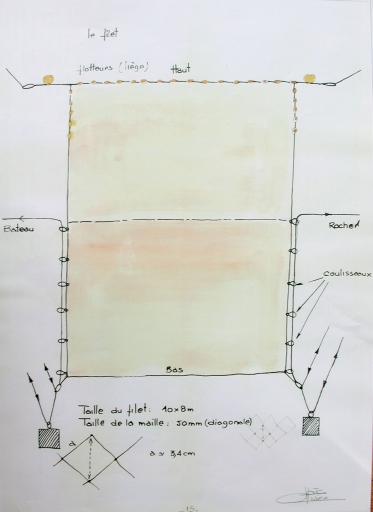

Le filet par lui-même était de forme rectangulaire. La partie haute qui restait à la surface était dotée de flotteurs de liège ; l´angle situé à l´avant du bateau était manoeuvré par un va-et-vient frappé à l´extrémité du bout dehors ou d'une perche, l´autre angle était saisi par un orin tourné simplement à une tête de roche. La partie basse (partie immergée) était maintenue au fond à l´aide un va-et-vient frappé sur deux cailloux qui servaient de lest (Min Pen), l´un saisi à l´arrière du bateau, l´autre en vis-à-vis sur le rocher. Le filet pouvait être comparé à un « carrelet » actuellement utilisé sur la côte atlantique, sorte d'énorme épuisette de forme carrée, manoeuvrée à partir d´un ponton de bois.

Un coup bien envoyé pouvait permettre de hâler trois cent livres de poisson d´un seul coup. La manoeuvre pouvait se répéter plusieurs fois au cours d´une marée lorsque le poisson était abondant. Parmi les mulets, on pouvait trouver également du bar et du saumon. Un saumon de quarante-deux livres fut pêché selon cette technique, et l´événement fut d´ailleurs relaté officiellement dans un journal local de l´époque. Le poisson ainsi pêché était acheté par le mareyeur local "Padel" ou un mareyeur de Lannion "Madame Ancelin". A cette époque, le mulet était plus goûté que le lieu.

Le matériel

Le filet de forme rectangulaire mesurait environ dix mètres de long sur huit de large. La maille était de cinquante millimètres (Mesure de la diagonale) et formait soit un carré de trente-quatre millimètres de côté. La partie supérieure qui restait à la surface de l´eau était dotée de flotteurs en liège sur toute la largeur et sur une partie des deux longueurs sur environ trois mètres allant du haut vers le bas. Lorsque le filet était immergé, la ralingue basse du filet était maintenue horizontalement à trois ou quatre mètres du fond. La ralingue à chaque coin du filet était terminée par un œil facilitant l´amarrage des orins aux différents va et vient

Pour un bateau de cinq mètres, une perche pouvait être disposée à la place du bout dehors à l´avant du bateau. Elle débordait le bateau de sa longueur, donc cinq mètres environ, par conséquent on disposait de dix mètres (coque et perche) pour établir le filet.

Sur le bateau, l´un des angles de la partie supérieure du filet était saisi sur un va-et-vient dont la cosse coulissante était frappée à l´extrémité de la perche. Ce va-et-vient permettait à l´équipier situé à l´avant d´envoyer ou de ramener le filet à la demande. Sur le rocher, l´autre angle supérieur du filet était saisi par un orin en direct qui était amarré à un petit éperon rocheux (deux tours, plus une demi-clé à capeler).

S´agissant de la partie basse du filet, sur le bateau, l´un des angles était saisi sur un va-et-vient dont la cosse coulissante était frappée sur un caillou servant de lest appelé "Men Pen" (15, 20 kg) ; deux bouts, également frappés sur ce Min Pen, permettaient de régler l´immersion de la partie basse du filet à partir de l´extrémité arrière du bateau.

L´autre angle de la partie base manœuvré à partir du rocher par le veilleur était saisi à un va-et-vient dont la cosse coulissante était également frappée sur un Men Pen plus léger (dix kg environ). Ce même va-et-vient permettait conjointement de régler la profondeur d´immersion de Men Pen et d´envoyer ou de ramener le filet.

La technique de la pêche à "l´attrape" :

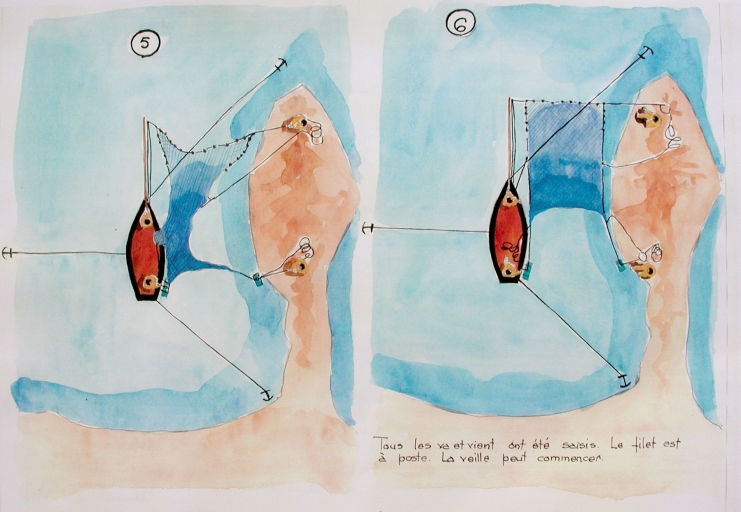

Le filet était donc disposé entre le rocher aux mulets et le bateau, la partie immergée à l´arrière et la partie émergée (en surface) à l´avant. L´axe du bateau était toujours orienté est-ouest, l´étrave orientée est. Le bateau était positionné soit au Nord soit au Sud du rocher selon le type de pêche souhaité. Les bancs de poissons se déplaçaient le long de la côte du Nord vers le Sud ou inversement avec le flot ou le jusant. On avait coutume de pêcher le saumon côté Sud.

Il existait deux races de mulets, le mulet à ouïes jaunes, venant du Sud, très nerveux et très sauteur, et le mulet à ouïes noires, ventôse du Nord.

On ne pêchait pas par vent d´est, mais uniquement par vent de Sud ou sud-est.

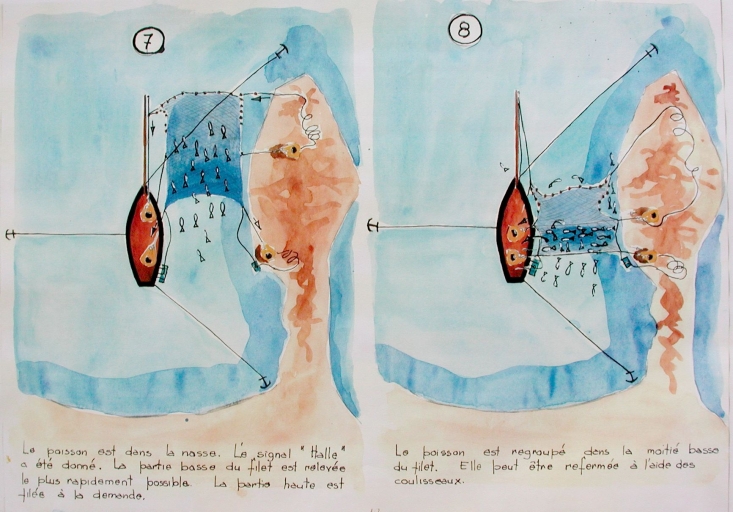

Les deux hommes débarqués sur le rocher avaient pour rôle de manoeuvrer les orins sur le rocher. L´homme qui manoeuvrait la partie basse, scrutait et surveillait l´arrivée du poisson. C´était le "veilleur", et sont rôle était capital car de lui dépendait la réussite de la pêche. Il fallait garder le silence et éviter de faire le moindre bruit sans quoi on risquait d´effrayer le poisson et le banc pouvait s´écarter définitivement. Ainsi, après de longues heures d´attente, lorsque le banc était repéré et qu´il s´approchait de la zone de pêche, le veilleur annonçait « Veille ! » (C´est-à-dire "attention"), les quatre équipiers se tenaient prêts. Lorsque le poisson se trouvait au niveau de la nasse, le veilleur criait "Hale" ! et immédiatement les deux hommes chargés de la partie supérieure du filet filaient à la demande, les deux hommes chargés de la partie basse du filet remontaient rapidement le filet au-dessus de la surface de l´eau à l´aide des va-et-vient aux deux cailloux. A noter que le poisson qui se trouvait prisonnier avait tendance à se regrouper dans la deuxième partie du filet (partie basse du filet), pour ce faire, le filet était saisi en son milieu par deux bouts, l´un raidi à terre, l´autre raidi à bord. Par conséquent, lorsque la deuxième partie du filet était hissée au-dessus de l´eau, les deux hommes ramenaient le filet avec son chargement. Les deux pêcheurs sur le rocher laissaient filer à la demande tout en maintenant le filet tendu au-dessus de l´eau.

Le dispositif subira par la suite des évolutions qui permettront notamment de refermer la deuxième partie du filet, tel un rideau à l´aide de coulisseaux frappés sur la ralingue à partir du milieu pour aller vers le bas. Une fois refermé, le filet s´apparentait à un sac qui emprisonnait définitivement l´ensemble du poisson.

Les manoeuvres de mouillage

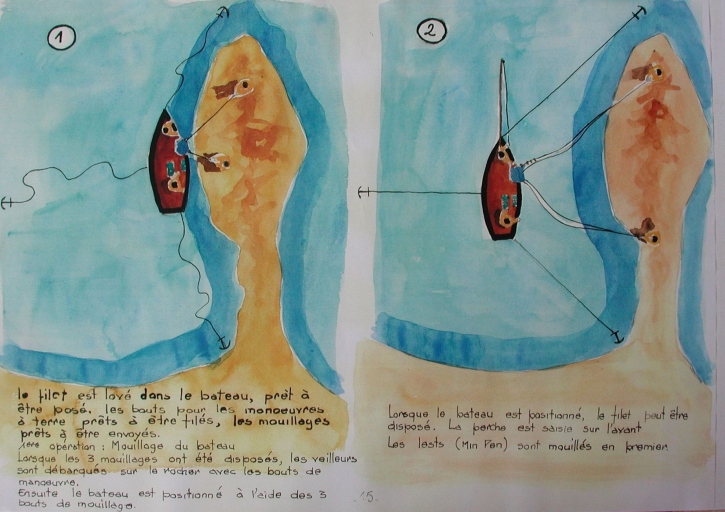

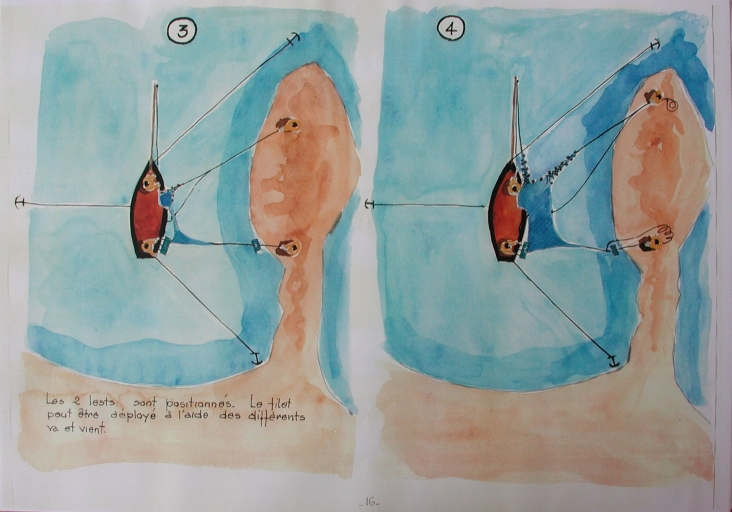

Lorsque le bateau avait rejoint le lieu de pêche, les mouillages étaient d´abord disposés avec ou sans annexe .

Lorsque le bateau était positionné au Sud du rocher aux mulets, les ancres pour maintenir l´avant et l´arrière étaient d´abord mouillées, l´une à l´Est et l´autre à l´Ouest, l´ancre Sud ensuite par le travers Tribord, l´étrave orientée vers l´Est. En raidissant le traversier Sud, on pouvait écarter le bateau au fur et à mesure que le bateau descendait. Chacune des ancres était frappée par bout au niveau de la pioche, l´autre extrémité du bout était amarrée à une bouée, de façon à désengager l´ancre au moment du départ.

Tout le dispositif de pêche avait été soigneusement disposé à bord avec le lest, le tout prêt à être filé. Les deux hommes de veille étaient descendus sur le rocher avec les bouts de manoeuvre lorsque l´état de la mer le permettait, sinon ils étaient débarqués avec un simple bout doté d´une touline. Une fois le bateau positionné, les orins de manoeuvre ainsi que le lest étaient hâlés depuis le rocher. Le lancer de la touline depuis le rocher permettait de récupérer les bouts restés à bord. Le filet pouvait alors être déployé.

Une journée de pêche :

Par une grande marée, la pleine mer du matin étant à huit heures, il fallait appareiller avant le jour pour être à poste avant l´étale et pêcher avec la descente. Par conséquent, il fallait faire route depuis le port, à la voile ou à l´aviron (peu de bateaux étaient motorisés à l´époque), positionner le bateau et déployer le filet. Cette technique de pêche pouvait également se pratiquer par morte eau.

A midi, les femmes ou les enfants apportaient la soupe, en traversant la lande par le Ranolien ou en venant par Pors Rolland. Très fréquemment, la brouette faisait partie du voyage, car outre le repas, elle contenait également plusieurs mannes en osiers ("Manikin") pour charger le poisson pêché du matin, le rapporter au village et tenter de le vendre le plus rapidement possible. L´un des hommes du bateau prenait l´annexe et venait à la godille prendre le repas et les mannes en faisant le tour du rocher par le côté opposé à la zone de pêche.

A la fin de la journée, le filet, les lests et les bouts de manoeuvres étaient à bord pour y être soigneusement rangés. Les hommes, qui avaient séjourné sur le rocher, étaient embarqués et les mouillages relevés. Lorsque tout était en ordre, le bateau quittait la zone de pêche pour regagner le port de Ploumanac´h, soit en souquant sur l´aviron, soit à la voile. Arrivé au port, après avoir débarqué le poisson, le filet était débarqué également pour être mis à sécher sur le grand rocher derrière la maison des pêcheurs Ti Ruz.

Le lendemain, c´était un autre équipage qui prenait le relève, selon les conditions de la météo.

Le port de Ploumanac´h comptait à l´époque une vingtaine de bateaux. Voici, quelques noms de bateaux avec leur équipage respectif :

- "La Marie" : Sylvestre Le Goff (Père d´Angèle), Marcel Maisonneuve

- "Christiane" : Yves-Marie Perrin ("Y Marito"), Jean-Marie Lissillour, Poché (Le Goff), François-Marie Le Goff

- "Simone" : François Bouffant, Denis Bouffant, Pierre Bouffant

- "La Gabrielle" : Jean-Marie Geoffroy, Yvon Huet, Pierre Gilles Ollivier

- "Le Grand Farceur" : Emmanuel Lissillour, Rolland Ollivier, Marcel Briand

- "Espérance" : Yvon Lissillour, Toutoul

- "Jouet des flots" : Louis Penuel, François Jégou ("Soïc Jego"), Manuel Penuel

- "Marthe" : Capitaine Le Goff, François Marie le Goff ("Toutic"), François Jegou ("Soïc Jego")

- "Henriette" (Chaloupe sardinière, LA 624) : Yves Le Goff ("Iffgic Ago"), Jean-Marie Ollivri, Jean Le Chevanton ("Jean malin"), Joseph Guillermo ("Job Rollan")

- "Morgane" (LA 846) : Aristide Le Guern, Joseph Le Briand

- "La Batailleuse" (La lessiveuse) : Pierre Botcazou (Mal peigné : voilier professionnel à Ploumanac'h), François Marie Botcazou

- "Marie José" : Joseph le Goff, Joseph Ropars, Wilfried Jégou (Jos)

- "Bernardine" : Guillaume Limbourg (dit "Lolo"), Yves marie Perrin ("Y marito")

- "Yvonne" : Yvon Geffroy

- "Reine-Marie" (LA 800) : Hyacinthe Le Goff

- "Marie" (LA 731) : "Tonton Louf" (famille Allain)

- "Petit Pierre" (LA 618) : Noël Le Gall

- "Ma-Uré" : Louis Geffroy

"Adrien B" : Louis Geffroy et Georges Le Goff dit "Poché"

Les bateaux "côté chaussée du port" de Trégastel :

- "Titi" puis "Marie-Françoise" (LA 857) : Louis Salaün

- "Saint-Yves" : Yves-Marie Coadou

- "Roi des flots" : Louis Merrer

- "La Mouette" : Louis Le Vot

- "Marie" : Yves-Marie L'Hémeury

- "Notre-Dame-de-La-Clarté" : Noël Le Bihan.

Même si le poisson n´est pas au rendez-vous, lorsque nous allons tenter de refaire les gestes oubliés de nos aînés, peu nous importe de revenir bredouille (Ce qui n´est pas encore prouvé du reste). Toute l´équipe aura éprouvé énormément de plaisir à recoller les morceaux de cette époque, à imaginer les gestes d´une époque révolue, à exhumer une pratique disparue pour la faire revivre plusieurs instants. Nous avons passé d´agréables moments lorsque nous avons rendu visite aux anciens. Ils ont été honorés d´être sollicités pour répondre à nos questions, et c´est avec beaucoup d´enthousiasme qu´ils nous ont transmis leur connaissance. Grâce à eux, nous avons pu saisir ces quelques lignes et croquer ces dessins.

La main tremblante trahie par l´émotion, une lueur de malice dans les yeux, le regard embué perdu dans toutes ces années, ils reprenaient contact avec les souvenirs enfouis dans le plus profond de leur mémoire. Doucement les images ressurgissaient avec netteté. Instinctivement, avec cette histoire, nous avions ouvert pour eux le grand album de leur jeunesse qu´ils semblaient feuilleter avec une nostalgie amusée.

Rédigé par Loïc Ollivier (Contribution du Comité des Fêtes Maritimes de Ploumanac´h, pour Louis Morvan président de l´association "Vag Ploumanac´h") et complété par le témoignage de Marcel Briand et Bertrand Quéré.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales