La régate : une activité traditionnelle des pêcheurs et des plaisanciers de Ploumanac'h

Quand les bateaux de travail se prenaient pour des yachts

Témoignage de Louis Le Vot, recueilli par Jean-Pierre Tréguier.

un seul objectif : améliorer les équipages et les bateaux :

Le simple mot de « régate » déclenche dans nos esprits du 20ème siècle des images de sport, de loisirs et de plaisance.

Mais, si l´on se penche sur l´histoire des régates, il faut réviser complètement cette idée. Car, au départ, les régates avaient une fonction économique et sociale au moins autant que ludique. Le jour des épreuves constituait en fait la grande réunion professionnelle des gens de mer. On parlait matériel de pêche, sécurité, cours du poisson, assurances, « invalides », etc. Un véritable comice maritime.

Si l´on examine de près l´évolution de ces régates, on s´aperçoit qu´avant 1870-1880, il n´y avait pratiquement pas de yachts de plaisance à se mesurer aux bateaux de travail. Et les prix offerts par le ministère de la marine sont exclusivement constitués par du matériel de pêche. Et l´administrateur ne s´y trompe pas : il attache beaucoup d´importance à être présent au jour-dit, pour tenter de persuader les marins pêcheurs d´assurer leurs bateaux (il finira par y arriver, et une sorte de mutuelle regroupera 90% des bateaux à partir de 1881) et d´améliorer leur sécurité (les canots ont tendance à être de mieux en mieux défendus et surtout les mouillages sont souvent trop légers). Au fil des années, ce rôle économique et social s´estompe peu à peu, la fête finissant par l´emporter. Les prix sont désormais en argent sonnant et trébuchant, ou même en objets d´art, jumelles ou vases de Sèvres.

Il faut dire aussi que le tourisme naissant raffole de plus en plus de ce genre de spectacle, haut en couleurs. Mais également la bonne société lannionnaise qui se déplace en novembre.

Une seule chose ne varie pas : l´acharnement à gagner. On ne se fait pas de cadeau, sur l´eau, et chaque patron se fait un point d´honneur à tirer un maximum de son bateau. Au point de casser parfois.

Pas un seul nom de bateau en breton :

Pas un seul nom de bateau en breton ! C´est presque incroyable, vu que les pêcheurs du coin ne devaient guère parler autre chose. Mais c´est pourtant la réalité : sur plus de 150 noms de bateaux des quartiers de Lannion et de Tréguier, nous n´avons pas relevé un seul nom de bateau en breton.

Curieux, non ?

Ceci est surtout vrai pour la période de 1880-1890. Après 1900, et surtout aux alentours de 1910, le breton fait timidement - son apparition sur le bateau arrière.

On peut diviser les noms des bateaux de l´époque en trois catégories : les saints patrons protecteurs, les prénoms et les noms communs, qualitatifs, etc.

Par les saints patrons protecteurs, peu de saints bretons ou de chapelles de la région. Un "Saint-Yves", un "Clarté", une "Bonne-Nouvelle". Outre la "Providence" et le "Protégé-de-Marie", les saints mentionnés sont Nicolas, Joseph, etc. Ils représentent au total 7%.

Mais la protectrice par excellence est Marie. 20% des bateaux de l´époque ont son nom peint sur le tableau arrière. Seul, précédé de « Sainte », ou en combinaison avec un autre prénom. Il est, d´ailleurs, souvent difficile de savoir si c´est la patronne des marins qu´ils invoquent ou seulement le prénom.

Car les prénoms (Désiré, Rosalie, Thérèse, Anna, François, etc.) forment 40% des noms de bateaux.

Il reste les autres : plus de 30 %. Quelques personnages célèbres comme Télémaque, Fortunio, Quasimodo, Maydée ou Amphitrite ; des qualificatifs évoquant la qualité du bateau, Constance, Intrépide, l´Eclaireur, Ecumeur, le Chasseur, le Flâneur, Laborieuse, Héroïne, Généreux ; quelques fleurs comme Primevères, Flora, Fleur de Mer ; des animaux comme le Cygne, la Gazelle, le Moustique, Fauvette, Goéland, Hirondelle ; quelques termes abstraits comme Souvenir, Surprise, Bienfaiteur, Amitié, Espoir, Favorite ; politiques comme Concorde ou Revanche (on est après 1871 !) ou mystérieux comme Sirène ou Sorcière.

Il en reste un que nous ne savons où placer : Breton. Qualité ou défaut ?

Les Perrosiennes, spécialistes de la godille :

En lisant le programme des régates, port par port, on a une idée assez précise de l´activité du port concerné.

Un port où l´on récolte beaucoup de goémon organisera deux courses différentes pour ses seuls bateaux. Un autre où ils ne sont qu´un ou deux les fera courir avec des sabliers.

Ainsi, Morlaix ayant de nombreux plaisanciers qui participent aux régates de Locquirec, deux courses de bateaux de plaisance y sont organisées. En revanche, une seule course à l´aviron est programmée.

A Perros, c´est le contraire : une seule course de plaisanciers, mais cinq courses différentes à l´aviron, plus une course à la godille... réservée aux femmes.

C´est le seul port de la région qui organise des courses pour les femmes. Il faut se souvenir que sous le second Empire, la plupart des hommes étaient embarqués sur les bâtiments de la flotte et que ce sont les épouses qui les remplacent, notamment au goémon. Cette course réservée aux femmes disparaît après 1900.

Beaucoup de monde sur ce bateau du Havre (et également beaucoup de monde sur le môle) pour assister au départ des courses à l´aviron. Si dans les années 1880, il n´y avait pas moins de six ou sept épreuves à la rame – baleinières, yoles, gigues, risque-tout – cers, 1910, il n´en reste guère que trois : canots bordant deux avirons, godilles et courses de Berthon (annexes pliables des bâtiments de la Royale), ces dernières se disputant entre les équipages des deux torpilleurs qui ne manquaient pas de venir honorer de leur présence les régates de Perros).

A terre aussi c´est la fête :

Le jour des régates est jour de fête. Dès le matin, des voitures chargées de gens endimanchés convergent vers le port.

Après 1900, et la construction du petit train, la Cie des chemins de fer des Côtes-du-Nord n´hésite pas à mettre en place des trains supplémentaires pour acheminer vers Perros tous les Lannionnais et les Trégorrois qui le désirent. Et surtout vers 1h du matin, un dernier train quitte Perros, qui permet à tout ce beau monde de rester au bal.

Le programme de la journée est immuable :

Vers 11h, la fanfare de Lannion ou à défaut la « musique du 48° », monte sur une estrade. Une demi-heure après les personnalités en tête, la foule quitte la « maison commune » située au bourg, pour descendre vers le vieux port. Ce défilé en musique attire toujours les badauds et il est l´occasion de farces, de chansons, de rires.

Les régates terminées on remonte vers le bourg, toujours en procession. C´est le terme qui convient, puisque c´est vers l´église qu´on se dirige, pour assister au salut du Saint-Sacrement.

Toutefois, cette coutume se perd au fil des années. Et, petit à petit, on abandonne l´église pour se retrouver dans les cafés du bourg ou pour s´essayer aux jeux divers proposés et "préparés avec soin par l´excellent maire".

Parmi ceux-ci, certains continuent à être pratiqués dans nos kermesses : mâts de cocagne, courses à pied, jeux de boules, courses en sacs, mât horizontal (au-dessus de l´eau), courses aux canards, tir à la cible ou aux pigeons ; d´autres semblent avoir disparus : baratte merveilleuse, cavalcade, jeux de bagues, courses de tonneaux, courses des porteuses d´eau.

Il n´est pas rare de voir la fête commencer la veille au soir par une retraite aux flambeaux, avec clairons et tambours, à grand renfort d´illuminations, de ballons vénitiens, de lanternes de "verres en couleur", et de feux de Bengale.

Il y a aussi, bien sûr, le bal. Ou plutôt deux bals. L´un, champêtre et distingué, attire tout ce que la région compte de gens de qualité, "portant voilette et grands chapeaux". Une enceinte réservée aux danseurs est dressée. Prix d´entrée, 50 centimes. Pour qu´il ne puisse y avoir de "resquille", les cartes, non déchirées, doivent être portées ostensiblement. Une mise convenable et la plus grande décence sont exigées, soupçonneux d´exclusion immédiate. Des commissaires sont chargés du maintien en bon ordre.

A deux pas de là, l´autre bal, plus populaire celui-là. Une sorte de fest-noz gratuit. Tout ce que le Trégor compte de "beau monde" se retrouve dans l´enceinte réservée au bal champêtre, tandis que le "feist-deiz" rassemble "le bas peuple". Selon le témoignage de Louis Le Vot : "Ce qui comptait c´était l´honneur de gagner".

Jusqu´au lendemain de la dernière guerre, les régates de Ploumanac´h ont attiré la fine fleur des bateaux de travail de la région. Louis Le Vot a gardé le meilleur souvenir de ces compétitions acharnées où les voiliers armés de la pêche oubliaient leurs bordés rugueux et leurs gréements rustiques pour se muer en fins coursiers.

"C´étaient de fins manoeuvriers" : pour Louis Le Vot comme pour nombre d´anciens Ploumanaciens, nul doute que les patrons de bateaux de travail d´avant-guerre étaient brillants barreurs. Ils naviguaient, il est vrai, à longueur d´année à la voile. Seules quelques rares unités usaient des mécaniques au comportement incertain.

Les marins pêcheurs de Ploumanac´h et des ports de la côte trégorroise n´avaient pas leur égal lorsqu´il fallait torcher de la toile."Chacun avait sa place à bord, et les patrons étaient respectés" se souvient Louis Le Vot. En 1936, celui-ci était embarqué comme mousse au bord de "La Mouette", le cotre de son père. Il lui arrivait aussi de naviguer avec son oncle : "On faisait toutes les régates. Il y en avait de très belles à Locquémeau. Nous allions aussi à Trégastel, à Trébeurden, et à Perros. Mais c´est à Ploumanac´h qu´il y avait le plus d´ambiance".

De sacrés embouteillages sur l'eau :

Avant la seconde guerre mondiale, le port de "Ploum" comptait près de 80 bateaux. Il y avait là les embarcations des marins du cru mais aussi ceux de Trégastel ou de la Clarté, armées selon les saisons au maquereau, au casier ou à la palangre.

Pas question pour les professionnels de la pêche de louper le rendez-vous que leur fixait le comité des régates à la fin de l´été : même en période de belles marées, 48 heures avant tous les bateaux étaient à terre. Les équipages passaient la coque au coaltar et les enduisaient de suif chaud pour qu´elles glissent mieux dans l´eau. On se foutait pas mal des sous. Ce qui comptait c´était l´honneur de gagner. Pour ça, on était prêt à se faire couper en deux !

Le plan d´eau était en effet le théâtre de luttes sévères ce jour-là. A l´arrivée, il n´était pas rare que l´on échangeât des coups sur le quai, "mais", dit Louis Le Vot, "le lendemain, tout le monde était de nouveau copain".

Le départ des courses était donné dans le port, les bateaux étaient au mouillage, grand-voile ou misaine hissée. Au coup de canon, on envoyait le reste de la toile : "A la sortie du port, il y avait de sacrés embouteillages, j´aime autant vous dire que ça gueulait".

Les concurrents arboraient un fanion, « un guidon », de couleurs différentes selon la série dans laquelle ils couraient. On ne bouclait pas du reste le même parcours selon la taille du voilier : "les misainiers faisaient le tour du château de Costaérès, les lougres et les cotres celui de la Horaire".

En 1936-37, il est arrivé aussi que quelques riches commanditaires de la région, ou bien encore des estivants aisés dotent les régates de Ploumanac´h de prix plus élevés que de coutume. Louis Le Vot a le souvenir d´épreuves où les bateaux bouclèrent le tour des Sept-Îles.

Une garde-robe spéciale :

L´événement attirait, quel que soit le menu, une foule considérable. Le spectacle était partout, sur l´eau où les barreurs rivalisaient d´adresse et de témérité, mais aussi à terre où se déroulaient les jeux nautiques.

Sur le podium, le commentaire était assuré en ces années-là par deux "caïds" : il y avait François-Marie Le Goff dit "Torchen" et Pierre Pierrès. Ils avaient un porte-voix pour se faire entendre du public ». Ce qui n´était pas toujours une mince affaire ! Les plus vigoureux des Ploumanacains nageaient dans le port à la poursuite des cochons suiffés (les plus habiles d´entre eux avaient, paraît-il, recours à une technique efficace pour ramener l´animal à terre : ils lui introduisaient un doigt dans l´orifice anal et lui dirigeaient le museau vers le rivage ! La S.P.A. a mis fin à ces pratiques sous-marines). Ils en décousaient aussi à la godille dans les annexes des bateaux de pêche pendant qu´en mer, les équipages étaient à la peine. Quant il y avait de la brise, il fallait vider l´eau en permanence. Il y avait un homme pour ça pratiquement dans tous les bateaux.

Bref, c´était du sérieux. Tout à bord était rangé au quart de poil et les voiles réglées au mieux. Celles-ci faisaient d´ailleurs comme les coques l´objet d´un soin particulier. Les patrons des bateaux conservaient à l´abri une "garde-robe" qu´ils ne sortaient qu´à l´occasion des régates.

Les cotres couverts de la toile :

Ploumanac´h comptait d´ailleurs un voilier parmi les siens : "C´est François Botcazou qui fabriquait la plupart des voiles avant guerre. Comme voilier, il était super. Il avait navigué toute sa vie sur les longs courriers. Il est revenu à Ploumanac´h pour se marier. C´est lui qui m´a appris à faire des voiles. On l´avait surnommé "Mal Peigné » à cause de sa coiffure".

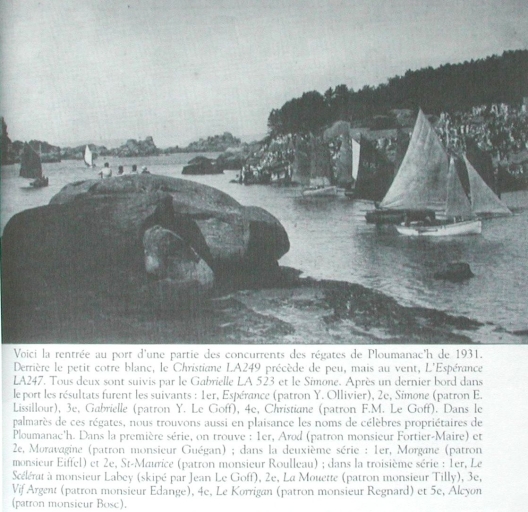

Un personnage en somme. Dans les rangs des patrons pêcheurs, il y avait aussi des gens connus. Les régates avaient leurs héros qui montaient des bateaux devenus légendaires dans la région. Parmi les lougres qui marchaient, Louis Le Vot a gardé l´image de plusieurs de ces bateaux : il y avait la "Sainte-Lucie" à Yves-Marie l´Hémery, la "Simone" à Manuel Lissillour, "La Christiane" à Jean Le Goff, "L´Espérance" à Yvon Ollivier, ou "L´Yvonne" à Yvon Geffroy".

Parmi les cotres redoutables dans le petit temps, "ils étaient couverts de toile", certains noms sont restés également gravés dans sa mémoire.

Beaucoup des bateaux avaient été construits à Carantec en particulier par le chantier Sibiril (des bateaux pour la plupart à « cul de poule »). Louis Le Vot n´a pas oublié non plus ses valeureux voiliers et leurs propriétaires : "Notre Dame de la Clarté" à Noël Bihan, "La Mouette" à son père Louis le Vot, mais aussi "L´Hirondelle", à Gélis ou encore L´"Anémone" à Le Goaster, un fameux bateau mené par un marin averti, ancien commandant de la marine marchande. "Il gagnait souvent. Il allait courir à Primel, à Paimpol, à Locquémeau. Il faisait lui-même ses voiles", renchérit Louis Le Vot.

Une bande d´habitués :

La guerre a durement touché la flotte ploumanacaine. Les Allemands, avant de se replier, avaient en effet détruit la plupart des bateaux du port. Mais les régates ont survécu à la tourmente. Louis le Vot, après avoir pris le maquis pendant l´occupation, a fait un temps dans la « Royale » avant de partir naviguer au commerce et à la grande pêche. Il est revenu souvent disputer l´épreuve en été. "Je pense", dit-il, "avoir connu les derniers en 1951. Cette année-là j´étais sur le "Corsaire", le cotre des propriétaires du château de Costaérès, construit par Hervé à Trégastel".

A la Libération, est apparue une nouvelle race de concurrents : les plaisanciers. Les régates de Ploumanac´h ont accueilli jusqu´à ce qu´elles disparaissent, beaucoup de ces amoureux de la mer qui montaient les bateaux les plus affûtés encore que ceux des marins-pêcheurs.

Louis le Vot se souvient qu´il y avait une bonne "bande d´habitués" sur le plan d´eau de Ploumanac´h chaque année : Pierre Sabbag, l´homme de télévision et son frère Pierre à la barre de "Vif Argent" et de "Jean-Pierre", mais aussi Reignard, Miquette, Labbé ou de Clermotte, Guegan, Stephan...

Là encore ça régatait dur. Les lumières de la fête un jour se sont pourtant éteintes. Les plaisanciers sont allés en découdre sous d´autres cieux et les marins ont peu à peu motorisé leurs embarcations. Nombre d´entre eux n´ont pas pour autant perdu ni la main, ni l´envie de brasser sur les écoutes. La fête de Ploumanac´h réveillera sans doute chez eux l´envie de remettre ça.