Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

- inventaire préliminaire, Plérin-sur-Mer

- enquête thématique régionale, Les bateaux du patrimoine

-

Prigent GuyPrigent GuyCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Plérin-sur-Mer

-

Commune

Plérin

-

Lieu-dit

le Légué

-

Dénominationsbateau de pêche, bateau de plaisance

Le bateau le "Grand Léjon" est une réplique du lougre la "Jeanne d'Arc" construit en 1896 (SB658) au chantier le Marchand (1849-1937) de La Landriais (Rance) pour le compte de Ludovic Prudhomme. Il représente par son histoire la plus importante unité de pêche côtière du Légué (chalut à perche et drague des sables). Le rôle d'équipage du 14 septembre 1897, fait apparaître que ce lougre subvenait aux besoins de six familles du petit havre de Sous-la-Tour. Il était armé à la pêche fraîche avec un patron Le Faucheur et un équipage de 6 marins.

En juin 1988, la découverte des plans originaux de la "Jeanne d'Arc" (SB 658), conservés par l'historien maritime Jean Le Bot, entraîne la création d'une association déclarée au Journal Officie, l'Association pour le Grand Léjon.

Cette association fait construire le bateau entre 1988 et 1992 par le chantier Yvon Clochet de la Roche-Jaune (Plouguiel). Le "Grand Léjon" est mis à l'eau le 02 mai 1992 sur une cale du vieux port de pêche de Cesson. Elle obtient pour ce projet des subventions publiques et reçoit en 1992 le 1er prix du concours 'Bateaux des Côtes de France' à Douarnenez. Le 25 octobre 2007, le 'Grand Léjon' est reconnu par la Fondation du patrimoine maritime comme 'bateau d'intérêt patrimonial'.

"Le Grand Léjon" navigue en baie de Saint-Brieuc.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1992

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Clochet YvoncharpentierClochet YvonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chantier qui a réalisé le Grand Léjon

-

Auteur :

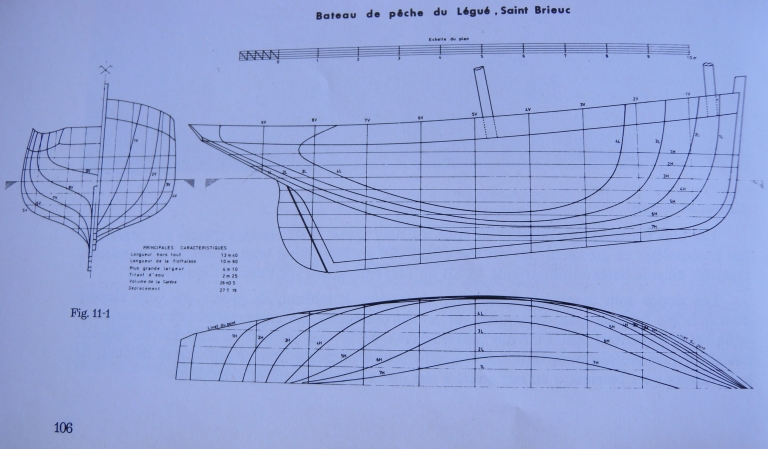

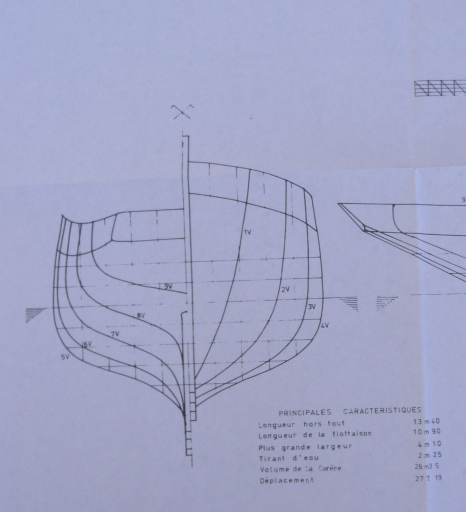

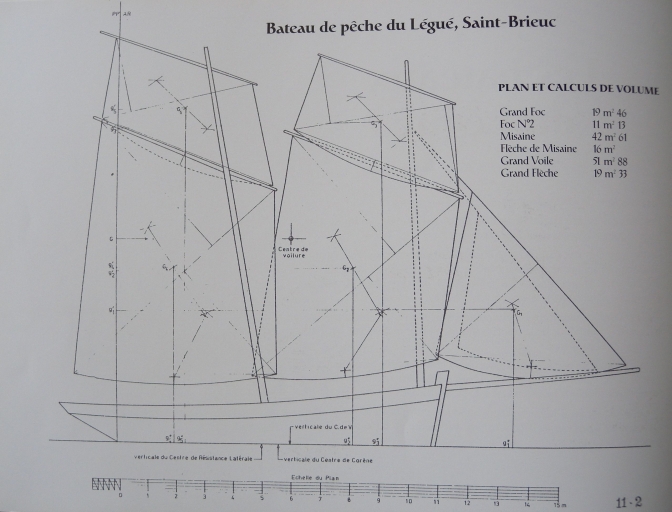

Afin de réaliser une réplique d'un lougre du Légué, l'Association pour le 'Grand Léjon' eut pour premier travail l'étude des documents techniques, dont le plan de forme et le plan de voilure, dessinés par Jean Le Bot. Il en ressortit l'image d'un bateau aux lignes d'entrée d'eau assez fines, bien défendu de l'avant et très haut sur l'eau. Un bouchain important, caractéristique de ce fort bateau d'échouage, et la petite voûte se terminant par un tableau, le rendent très typé. La coque a été entièrement construite en chêne. Cependant, la charpente du navire, de forte section, a peut-être alourdi ses formes. Les mâts sont en mélèze et les voiles ont été confectionnées dans un tissu synthétique, rappelant le coton par le voilier anglais Jimmy Lawrence. Par souci d'authenticité, le plan de voilure retrouvé fut modifié ; les nombreux documents photographiques du début du siècle attestant d el'absence de hunier sur le mât de misaine. Une grand-voile, surmontée d'un hunier, une misaine et un jeu de focs établi sur un long bout dehors, composent les 135 m² de toile. Cette voilure se manœuvre par un gréement très fonctionnel et s'apparente fortement à celui des bisquines, très présentes en Baie de Saint-Brieuc, et non au véritable gréement de lougre ; la présence de bastaques, le système d'amurage à l'étrave pour la misaine et au pied du mât pour la grand-voile en témoignent. Le voilier mesure en longueur hors tout, 13 m 40 pour un maître bau de 4 m 10 et un tirant d'eau de 2 m 25. La coque a été motorisée dès l'origine. Elle est équipée depuis 2004 avec un moteur IVECO, 90 CV.

-

Catégoriescharpente, patrimoine maritime

-

Structures

- entièrement ponté

-

Matériaux

- bois

-

Précision dimensions

l = 1340 ; la = 410

-

État de conservation

- bon état (incertitude)

-

Précision état de conservation

En état de naviguer.

-

Statut de la propriétépropriété d'une association

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Précisions sur la protection

Labellisé en 2007, renouvelé en 2015.

Le bateau du patrimoine le "Grand Léjon" mérite d'être signalé comme élément caractéristique et emblématique du port du Légué.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

- (c) Association pour le Grand Léjon

Bibliographie

-

LE BOT, Jean. Les bateaux de la Bretagne Nord aux derniers jours de la voile. Grenoble : Glénat, 1990.

p. 105-106

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales