Le Mené :

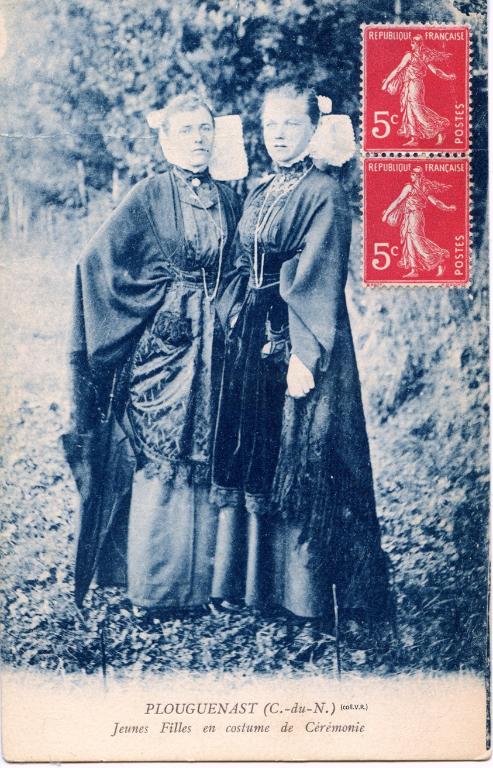

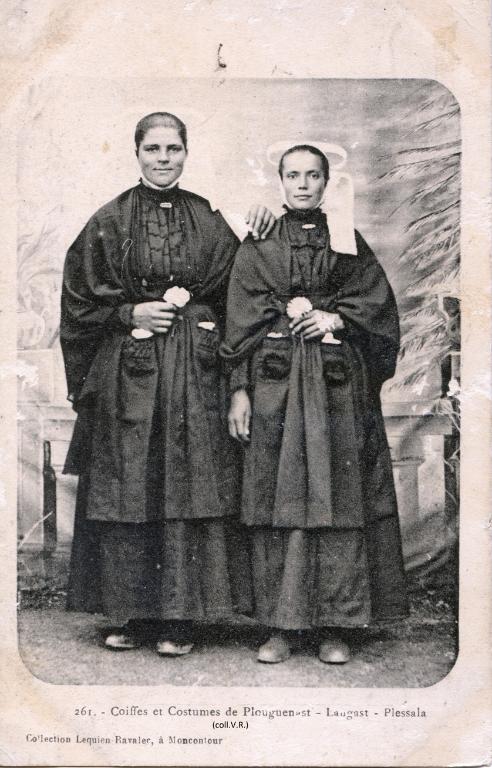

Le territoire de la coiffe du groupe du Mené, selon la classification de René-Yves Creston, recouvre les six communes suivantes : Plessala; Saint-Gilles-du-Mené; Plouguenast; Saint-Gouéno ; Langast ; Gausson.

Il se situe entre Lamballe et Loudéac en Centre-Bretagne. Région agricole, cette région comprend aussi nombre de landes et des massifs forestiers, mais surtout les Monts du Mené dont le point culminant des Côtes-d’Armor, le Mont Bel-Air (339 m) qui se situe sur la commune de Trédry, proche de Plessala.

Au XVIIe siècle et jusqu’au milieu du XIXe, le Centre-Bretagne produit des toiles de lin très fines dites « Bretagnes » qui sont particulièrement recherchées y compris à l’étranger (Espagne et Amérique du Sud). Les ports de Saint-Malo et Nantes servent de port d’embarcation. Cette période prend fin au XIXe siècle avec l’apparition des manufactures, la Bretagne ayant été incapable de s’adapter aux exigences de cette nouvelle économie. Les gros bourgs, autrefois prospères, périclitent et paysans et tisserands sombrent dans la pauvreté.

Aujourd’hui, grâce à l’agriculture, la région a retrouvé richesse et dynamisme. Certaines communes au sein de la Communauté de Communes du Mené se sont orientées vers un objectif ambitieux en participant à la démarche visant à l’autosuffisance énergétique à l’horizon 2030. A ce titre, elles suivent les préceptes de Paul Houée, enfant de Saint-Gilles-du-Mené. Il fut sociologue au CNRS et promoteur du développement local dans les années 65-80. Il a beaucoup travaillé sur ce thème dans la région transmettant sa volonté de « retrouver la dignité d’un pays par le développement local ».

La coiffe :

Au fil du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, la coiffe de ce groupe va se réduire en taille, puis s’affiner.

Selon Yann Guesdon, « après la première guerre mondiale, deux tendances s’affirment : l’abandon du bonnet par certaines et son maintien par d’autres, avec un nœud latéral très visible ».

La coiffe sera abandonnée dans les années 1960.