Paul Banéat recensait 20 manoirs sur la seule commune de Melesse, un grand nombre d’entre eux est aujourd’hui détruit. Celui de La Héraudière est depuis transformé en ferme. Un texte de 1427 mentionne le seigneur de La Héraudière à Melesse. Il est certain que le manoir appartient à la même famille jusqu’au premier quart du XVIe siècle. Malgré d’importants remaniements architecturaux de l’édifice, la charpente de l’ancien logis est datable de la fin du XIVe siècle ou du premier quart du XVe siècle.

- enquête thématique régionale, Les charpentes armoricaines en Ille-et-Vilaine

-

Olivier CorentinOlivier CorentinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Corentin Olivier

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Ouest - Saint-Aubin-d'Aubigné

-

Commune

Melesse

-

Lieu-dit

la Héraudière

-

Cadastre

2002

E3

-

Dénominationscharpente

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle, 15e siècle

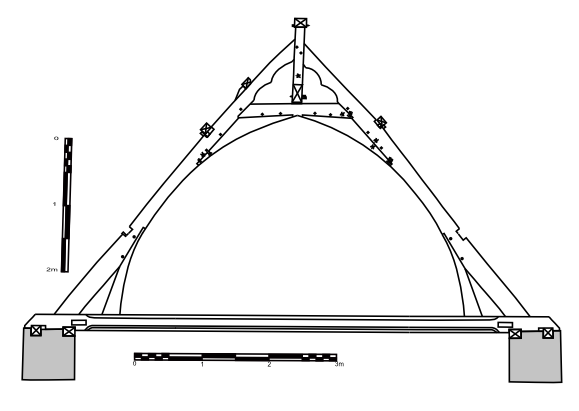

La charpente de l’ancien manoir conserve 4 fermes d’origine. Elles sont réalisées à partir de bois fortes sections mais n’en restent pas moins soignées comme l’atteste les décors à redents dans leur partie sommitale. Il ne s'agit pas d'un exemple isolé puisqu'on retrouve d'autres charpentes possédant dans la partie sommitale des fermes, à la rencontre des deux arbalétriers avec le poinçon des redents ou polylobes sculptés. Il en va ainsi pour le manoir du Vautenêt à Messac (35), le manoir de La Bretonnière à Pacé (35), à Lusanger (44) dans l’ancienne église du vieux bourg, ou dans l’église Saint-Hilaire à Saint-Hilaire-des-Landes (35) par exemple. Ces décors polylobés se rencontrent aussi bien dans les fermes à poinçon long et faux-entrait droit (manoir de L’Ânerie à Saint-Ouen-des-Alleux (35)) que celles à faux-entraits cintrés (manoir du Vautenêt à Messac (35)) mais aussi dans les fermes à poinçons courts (manoir des Jarsais à Arbrissel (35)). De tel décor nous rappellent que les charpentes armoricaines avaient bien une vocation d'apparat participant au prestige de l'édifice.

Un poinçon court s’ajuste sur un faux entrait embrevé pour le passage des imposants aisseliers en formant un arc brisé. Des contrefiches soutiennent la panne faitière permettant une triangulation longitudinale de la charpente. Les arbalétriers sont échancrés à deux endroits pour le passage des pannes. Une échantignole pour une panne à devers a été rajoutée postérieurement sur une partie d’un versant ainsi qu’un renfort latéral pour le faitage. Une contrefiche de faitage est fixée au poinçon par une cheville qui traverse les deux pièces de part en part. Toutes les autres chevilles de la charpente sont arasées au niveau des faces des bois.

Une ferme présente un aisselier réalisé dans une branche émondée comme l'atteste les larges départs de branches cicatricées. Sur cette même ferme, une des contrefiches de faitage comporte une part importante d'aubier sur sa face interne, celui-ci se désagrège.

Certains chevrons d’origine du manoir de La Héraudière ont été démontés il y a une cinquantaine d’années et réutilisées pour réaliser un appentis en pan de bois donnant sur la cour de l'ancien logis.

Certaines pannes sont prolongées par des entures obliques à talons biais chevillés comme il possible d'en observer au manoir de La Hunaudais à Le Châtellier (35) par exemple.

Deux liens de faîtage du manoir conservent partiellement des traces de lignage au charbon. Il s'agit d'un vestige de trait d'axe servant au charpentier pour la réalisation des assemblages. La conservation de lignage au charbon est rare en Bretagne pour ces périodes.

Le manoir de La Héraudière fait partie pour l'heure des 3 seules charpentes armoricaines dont il a été possible d'observer un marquage à la rouanne sur les pièces de bois avec le manoir du Plessis à Melesse espacé d'à peine 5 Km et la chapelle Saint-Gonéry à Plougrescant (22). Les contremarques sont placées à droite de l’axe lorsque la pièce est pré-assemblée pendant l’établissage. Elle sont ici symbolisées par un V dont la pointe sert d’axe central pour un demi-cercle. La présence d'une latéralisation avec un outil identique entre deux sites situés sur la même commune ne suffit cependant pas pour dire qu’il s’agit de la même coterie, c’est-à-dire de la même équipe de charpentiers.

Ces encoches ne mesurent guère plus d’un demi-centimètre de largeur et de profondeur. On pourrait croire que ces encoches sont le résultat d’une scie trop fortement avoyée mais il apparaît qu’elles se retrouvent autant sur les faces sciées que sur celles équarries. Elles sont réalisées à l’aide d’un outil coupant comme un couteau, un ciseau à bois ou d’une lame de hache. Des entailles à peine plus profondes ont été observées par Frédéric Epaud en 2007 dans sa thèse publiée, à propos de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux (14) : « Ces marques sont discrètes et fragiles puisqu’elles sont parfois inscrites sur l’aubier. Il s’agit là d’un marquage à numérotation chiffrée […] en raison du nombre d’encoches qui définit le numéro de ferme ». Toutefois on ne semble pas être en présence ici d’un moyen de marquage des pièces ou des fermes en raison du trop grand nombre d’encoches, à savoir une vingtaine. La raison de ces entailles reste donc à découvrir, plus vraisemblablement auprès des charpentiers dits « traditionnels ». Peut-être s’agit-il d’une numérotation propre au chantier et non au montage de la charpente.

-

Catégoriescharpente

-

Matériaux

- chêne

-

État de conservation

- altération biologique de la matière

- bon état

- bonnes conditions de conservation

-

Statut de la propriétépropriété privée, L'ancien manoir est aujourd'hui déclassé en ferme.

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

La charpente armoricaine est en excellent état de conservation. Les décors trilobés dans les parties sommitales des fermes témoigne que la charpente était faite à l'origine pour être vue.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Corentin Olivier

- (c) Corentin Olivier

- (c) Corentin Olivier

Bibliographie

-

Unité Mixte de Recherches 6565 du CNRS

OLIVIER Corentin, Les charpentes armoricaines : inventaire, caractéristiques et mise en œuvre d’un type de charpente méconnu, Mémoire de master 2, Université Rennes 2, sous la direction de LAFFONT Pierre-Yves et BERNARD Vincent, 2013-2014, 410 p.

Ferme, la Héraudière (Melesse)

Lieu-dit : la Héraudière

Charpente de l'église Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-des-Landes)

Adresse : Place de l' église

Charpente du manoir de La Hunaudais (Le Châtellier)

Lieu-dit : 1 km du bourg

Adresse :

Charpente du manoir du Molant (Bréal-sous-Montfort)

Lieu-dit : (le) Molant

Charpente du manoir du Plessis (Melesse)

Lieu-dit : le Plessis