Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

-

Devillers MarineDevillers MarineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- (c) Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lézardrieux

-

Commune

Pleudaniel

-

Lieu-dit

Kerdeozer

-

Cadastre

1952

E1

218

-

Dénominationsmanoir

-

Parties constituantes non étudiéescour, édifice agricole

Le manoir de Kerdeozer est la propriété de la seigneurie de Botloy-Lézardré (aujourd'hui Lézardrieux, qui dépendait alors de Pleumeur-Gautier) dont, à priori, toutes les autres seigneuries de la paroisse dépendaient. Ses armoiries sont « écartelé d’or et d’azur » à l’instar de la famille des Tournemine dont, elle est, pour certains historiens, l’un des ramages et pour d’autres absolument distincte.

Il arrive de trouver l’appellation du manoir orthographiée de différentes manières au cours des âges : Kerdéoser, Kerdeozer, Kerdeuzer, Kerdreuzer, etc.

Cela en va de même pour le nom de la seigneurie et du lieu-dit Botloy que l’on retrouve orthographié ; Botloy, Boloï, Boloy, Botloï. Le t ne se prononçant jamais.

La seigneurie de Botloy a haute, moyenne et basse justice sur les terres de Pleudaniel. Elle a également, semble-t-il, le titre de châtellenie et étend son bailliage sur 31 paroisses.

Lors de la Réformation des fouages de 1426, Pierre de Botloy et Eon de Botloy sont mentionnés parmi les nobles. De plus, les manoirs de Pen an Coet (appartenant à Pierres de Botloy, exploité par Huon Selvestre), Lan Allain (appartenant à Pierres de Botloy, exploité par Eon le Cam), Ker Teuzel (appartenant à Pierre de Botloy, exploité par Allen le Cortes), Boz Loy (appartenant à Tournemine de la Hunaudaye, exploité par Morice Cadic), sont mentionnés.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence de 4 nobles de Pleudaniel dont :

- Pierre de BOTLOY (60 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer

- Yvon de BOTLOY de Kerdéozer (400 livres de revenu) : comparaît en Homme d’Armes

Messire Jean de Botloy rend hommage au duché de Penthièvre pour ses fiefs de Pleudaniel et de Pleubihan en 1555.

Un aveu rendu par la dame d'Acigné en 1703 mentionne que " les chatellenies de Botloï et Lézardré vinrent aux mains de Louis d'Acigné par retrait lignager sur Pierre Levesque, sieur de Kermarquer ". Ainsi, à partir de cette date, le fief de Botloï-Lézardré suit le destin de la Roche-Jagu et ne s'en sépare qu'en novembre 1773, lorsque le maréchal de Richelieu, héritier des d'Acigné par sa mère le vend à M. le Prêtre (ou Prestre) de Châteaugiron, président du Parlement de Paris (époux de Jeanne Floyd de Tréguibé).

Ainsi, la branche aînée de Botloy fondue dans Péan de la Roche-Jagu passe par alliance aux d’Acigné, puis aux Richelieu et par acquêt aux Le Prestre.

En 1829, selon les états de section du cadastre ancien, le propriétaire de Kerdeozer est Châteaubriand domicilié à Paris.

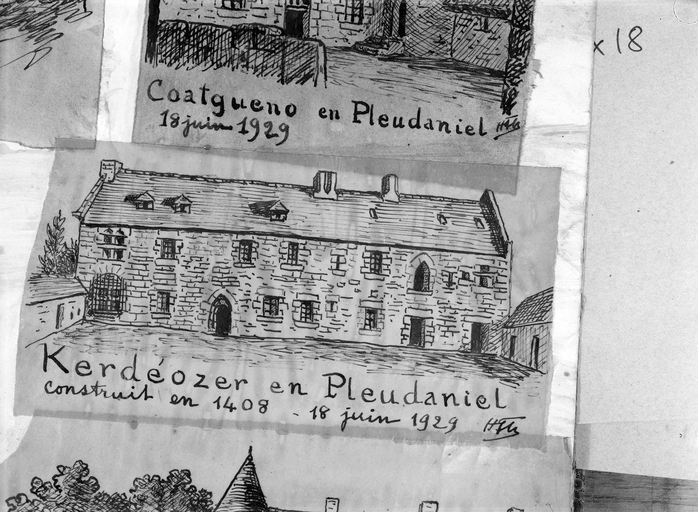

Le manoir de Kerdéozer est datable du début du 15e siècle comme en témoigne la date portée 1418 sur le linteau de la cheminée de la pièce centrale présente à l’étage du logis. Cette date est accompagnée des armes des Botloy-Lézardré (écartelé d’or et d’azur) et de l’inscription suivante : « L’an mil quatre cent dix huit, P. Bolloy. K. Levesque avons fait cect oevre. Dieu leur douit pa(ra)dis ». Chaque mot est séparé par un s parfois inversé.

Selon certains actes anciens (de 1441, 1482 et 1556 présents aux AD 22 côte E 1008), il existe un Kerdeozer vieu (coz) et un neuf : « à côté du manoir de l’hostel neuf de Kerdreuzer avec ses jardins et appartenances, le manoir et vieil hotel appelé « Kerdreuzer coz » avec son colombier, étang et moulin à eau (à la limite de Hengoat) ». Il est donc probable qu’un logis (ainsi qu’un colombier) ai existé avant celui qui fut construit en 1418.

Le manoir actuel est certainement déclassé en ferme, à la fin du 18e ou au début du 19e siècles, et subit de nombreux remaniements jusqu’à nos jours. Une grande partie des ouvertures de la façade sud-ouest sont notamment remaniées au 19e siècle et d’autres sont murées.

Entre 1829 (cadastre ancien) et 1977 (pré-inventaire) le manoir perd sa tour arrière et sa tour avant ainsi que ses deux ailes en retour remplacées par les dépendances actuelles construites durant la seconde moitié du 19e siècle avec des pierres de réemploi.

En 1883, un extrait des Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, L. Prud'homme, 1883, 557 p, pp. 292-293 mentionne que : « Kerdeozer était une maison forte du 15e siècle avec tourelles et ouvertures à meneaux en croix ; on l’a démolie en 1843 ; les douves qui l’entouraient ne défendent plus que la masse des débris produit par cette démolition ».

Aucune douve n’apparait sur le cadastre de 1829 mais cette citation corrobore la théorie d’une destruction partielle de l’ensemble.

La toiture est refaite en 1989.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 15e siècle , porte la date

- Secondaire : 19e siècle

-

Dates

- 1418, porte la date

Les états de section du cadastre signalent en 1829, au lieu-dit Kerdeozer, en plus du logis (parcelle 263), la présence de :

- l’entrée de Kerdeozer, à l’est, qui semble permettre l’accès au manoir par deux entrées différentes prenant la forme d’une fourche (parcelle 275),

- ce qui semble être une place publique dans la continuité du chemin d’entrée (parcelle 312 nommée ar placen Kerdeozer,

- un four à pain (parcelle 266 nommée ty forn) et son courtil (parcelle 267),

- une fontaine (dans la parcelle 262),

- un parc sablé (parcelle 268),

- deux issus (terme inconnu, parcelle 262 et 265),

- une dépendance (parcelle 317), aujourd’hui en partie détruite, et positionnée sur une parcelle (316) nommée « Ar Leur » soit lieu, aire ou sol jaune. Cette dépendance servait peut-être de grange et la parcelle 316 d’aire à battre d’où le terme « jaune ».

- un moulin (parcelle 321) aujourd’hui détruit mais dont le bief reste visible par endroits,

- trois routoirs (parcelles 275, 325 et 331),

- un étang (parcelle 328 nommée stang Kerdeozer),

- trois jardins dont l’un devant la cour (parcelles 264, 318 et 322),

- un verger (parcelles 315),

- trois pommeraies nommées Par an navalen (navalen signifiant pommier) (aux parcelles 257, 258 et 271).

Aujourd’hui, l'ensemble en U, formant cour, se compose d’un logis, de deux dépendances en retour sur la façade antérieure et de deux autres qui en sont isolées. Les bâtiments sont édifiés en moellons équarris de grès et de schiste. Les encadrements des ouvertures de cet ensemble sont en bois et/ou pierre de taille de granite.

Le logis se compose actuellement d’un rez-de-chaussée suivi d’un étage carré puis d’un étage de comble.

La façade principale orientée sud-est présente une élévation non ordonnancée à neuf travées irrégulières.

Les ouvertures du bâtiment possèdent des formes, proportions et encadrements hétéroclites témoignant de différentes périodes de construction et/ou de reconstruction (porte à arc brisé, porte à arc segmentaire, baie à linteau droit chanfreiné ou non et surmonté d’un arc de décharge ou non, fenêtre à double accolade et appuis mouluré, fenêtres à meneau et ou traverse, jours chanfreinés ou non, etc.).

Le logis est couvert en ardoise et est à deux pans et pignons découverts à rampants et crossettes. Il possède quatre souches de cheminées dont trois sont circulaires et cimentées. Ces dernières étaient certainement polygonales à leurs origines (caractéristiques du Trégor du 15e siècle) tout comme au château de la Roche-Jagu à Ploëzal et au manoir du Carpont à Trédarzec.

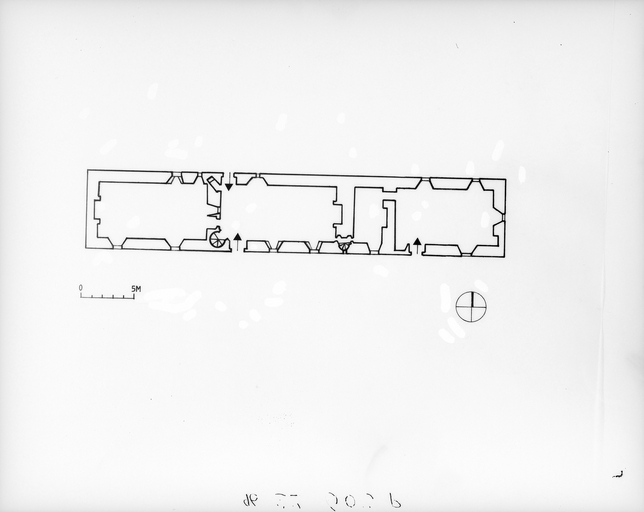

Le logis présente un plan rectangulaire très allongé (39 mètres de long) et simple en profondeur (7 mètres). L'intérieur est accessible, au rez-de-chaussée, par une porte à tympan qui associe arc brisé et arc segmentaire ; typique des manoirs construits en Bretagne avant 1470-1480. Cette porte est encadrée par deux colonnettes à chapiteaux ouvragés.

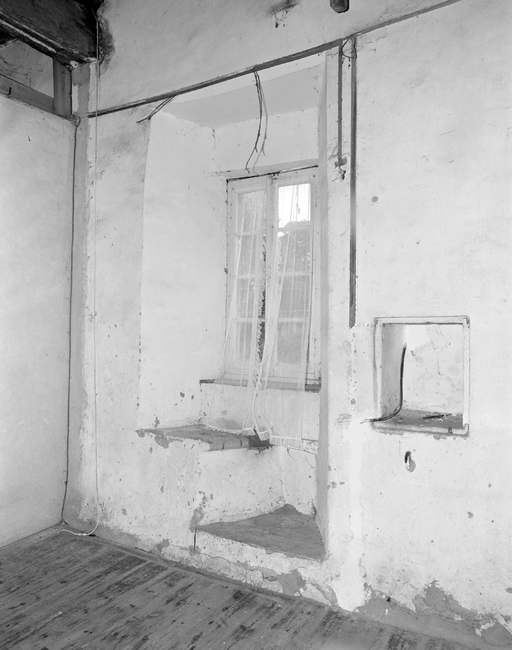

Selon un plan du logis consultable dans l’ouvrage Le manoir en Bretagne 1380-1600, cette porte donne accès à une salle éclairée par deux fenêtres à coussièges au sud-est et une fenêtre au nord-ouest. Depuis cette salle, il est possible d’accéder, par une porte à arc brisé chanfreiné, à la cuisine qui se trouve à l’ouest. Un mur sépare ces deux espaces. Ce mur est percé d’un passe-plat en son centre et de latrines du côté de la façade nord-ouest. La cuisine possède une cheminée logée dans le pignon ouest.

A l’est de la salle se trouve un mur dans lequel est positionnée, en son centre, une cheminée. A l’est de ce mur, se trouve un premier espace (fonction non définie) éclairé par une fenêtre au sud-est. Un second espace prend place, dans la continuité est, séparé du précédant par un mur percé d’une porte et défini comme étant un cellier. Ce dernier est également accessible depuis la cour par une porte et est éclairé par quatre fenêtres ; l’une au sud-est, l’une sur le pignon est et deux sur le mur nord-ouest.

L'accès à l’étage se fait par deux escaliers en vis dans œuvre logés au sein du mur de façade sud-est et positionnés aux deux extrémités de la salle centrale. Il semblerait que les escaliers utilisaient de manière simultanée la pierre et le bois. Le positionnement de celui qui se trouve à l’est de la salle est lisible depuis l’extérieur de par la présence de deux petits jours ; un au rez-de-chaussée et un second à l’étage. L’escalier situé à l’ouest de la salle possède un accès qui, au vue des photographies réalisées par Meirion Jones en 1984, était muré à cette période.

L’intérieur du bâtiment n’a pas été visité en 2019 il est donc impossible d’affirmer que ces escaliers sont encore présents. Selon Le manoir en Bretagne 1380-1600, « L’escalier en vis dans œuvre fait l’objet de nombreuses destruction ce qui en fait un témoin rare de l’habitat manorial ancien de Bretagne. Les premiers remontent aux années 1380-1400 et vers 1420-1440 déjà, ce type a tendance à disparaître. […] Deux circuits de distribution, c’est-à-dire deux escaliers par édifice s’avèrent indispensables. C’est le cas à Kerdeozer où les pièces de l’étage ne se commandent pas et où, en l’absence de couloirs, l’aménagement d’un escalier s’avère indispensable lorsqu’on conçoit une unité d’habitation supplémentaire avec chambre, garde-robe, parfois chambre de retrait et latrines. ».

Le premier étage se composait certainement, à l’origine, de quatre pièces éclairées par des fenêtres à coussièges. La pièce (chambre ou salle) centrale, alors sous charpente, conservait encore à la fin des années 1990 sa cheminée à colonettes à chapiteaux ouvragés et linteau gravé en lettres gothiques (1418 et noms des propriétaires) et au-dessus, dans le comble, les deux fermes à entraits sciés qui la couvraient. A l’ouest se trouvait ce qui était certainement la chambre seigneuriale selon Le manoir en Bretagne 1380-1600, chauffée par une ou deux cheminée(s). A l’est de la pièce centrale se trouvait une petite pièce dont la fonction n’est pas définie (peut-être un oratoire). A l’extrémité est du bâtiment prenait place une autre pièce, chauffée par une cheminée engagée dans le mur de façade sud-est et éclairée sur trois côtés. Cette dernière était plafonnée et surmontée d’une chambre dans le comble, comme l’indique une fenêtre à coussièges d’origine percée dans le pignon.

Le logis conservait autrefois sur sa façade antérieure une coursière qui permettait une liaison indépendante des chambres de l’étage. Aujourd’hui, seul un léger retrait du parement de l’étage et la trace de portes hautes murées ou non permettent d’attester sa présence.

Le second et dernier niveau est occupé par les combles, certainement habitables, dans lesquels la charpente à entraits retroussés, portant parfois un décor sculpté, était encore observable à la fin du 20e siècle (photographies du pré-inventaire de 1977).

De nos jours, les dépendances du manoir de Kerdeozer sont en mauvais état et couvertes en tôles nervurées tandis que le logis se trouve dans un état alarmant.

Ce manoir est à rapprocher de celui de Kernec’h Riou à Pleudaniel (souches de cheminées polygonales) ainsi que du manoir du Carpont à Trédarzec (souches de cheminées polygonales) et du château de la Roche-Jagu à Ploëzal (souches de cheminées polygonales et coursière en façade principale)

-

Murs

- schiste moellon

- grès moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon découvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3 P 201/1

Série 3 P. Fonds du cadastre ancien. Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Pleudaniel, 1829.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Catherine Toscer et Christelle Douard assistées de Arthur Guy pour les photographies, 1977. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Jean-Pierre Ducouret, 1986. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : Salle de consultation 22 G

Le patrimoine des Communes des Côtes d'Armor. Paris : Flohic éditions, 1998.

-

COLLECTIF. Le manoir en Bretagne : 1380-1600. Paris, Monum, Cahiers de l´Inventaire, Imprimerie nationale Editions, Inventaire général, 1993, 348 p.

-

DESHAYES, Albert. Dictionnaire des noms de lieux bretons, Le Chasse-marée - Ar Men. Douarnenez, 1999, 605 pages.

Périodiques

-

Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'île (C.H.A.P.), Les cahiers de la Presqu'île, N°2, C.H.A.P. et Imprimerie Henry, Pédernec, 1997.

Chargée d'études à l'Inventaire

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

Chargée d'études à l'Inventaire