Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran

- enquête thématique régionale, Inventaire des châteaux du 19e siècle en Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Plouasne

-

Lieu-dit

Caradeuc

-

Cadastre

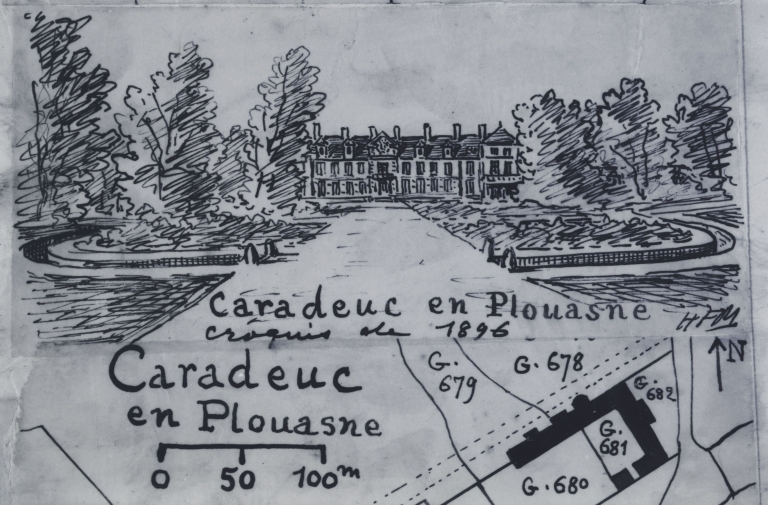

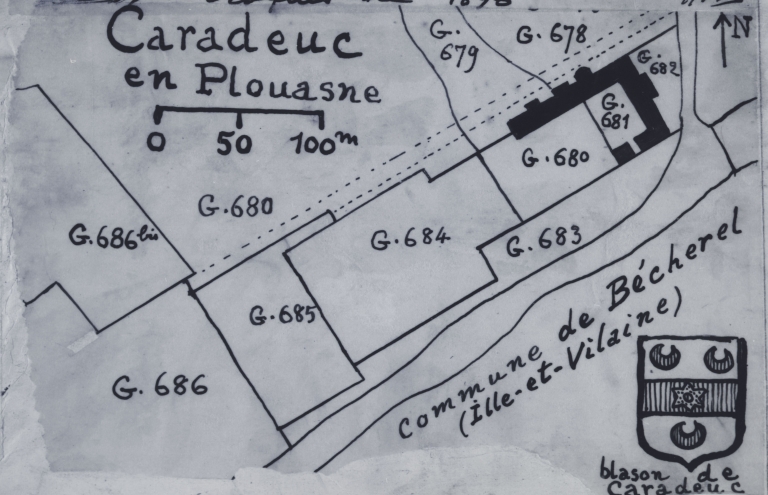

1979

G

373

-

Dénominationschâteau

-

Genrede parlementaire

-

Parties constituantes non étudiéesparc, jardin, fabrique de jardin, communs, conciergerie

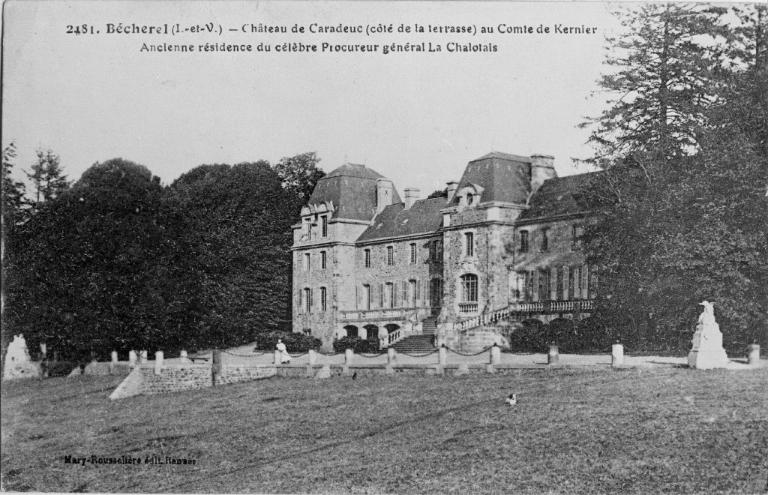

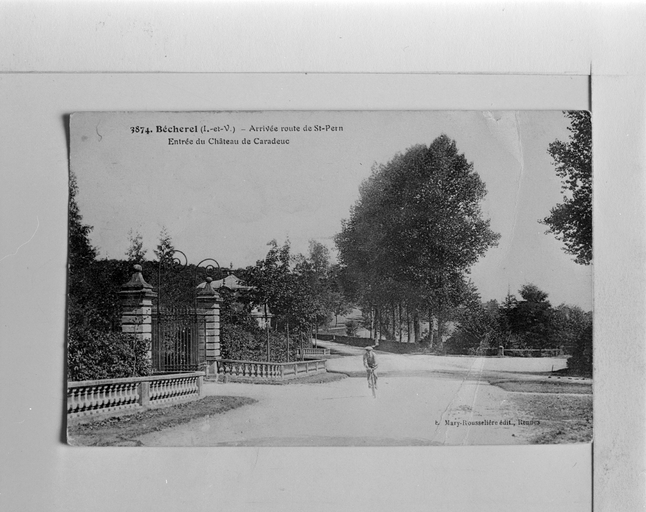

Le château de Caradeuc parfois appelé « le Versailles breton » demeure malgré ses multiples transformations dans l’esprit du 18e siècle. Le jardin remarquable aménagé également en plusieurs périodes est un manifeste de la culture classique. Il rappelle en cela celui de la Garenne Lemot à Clisson. Cette esthétique privilégie la redécouverte de la nature d’un point de vue poétique, en exploitant les irrégularités du site et en y ajoutant des stations ou fabriques de jardins, fondements du jardin pittoresque. La diversité des installations dans un même lieu est par ce fait une curiosité. Le parc abrite les vestiges du château de la Costardais à Médréac, les grilles d’entrée proviennent de la place du Puits artésien de grenelles à Paris, les bornes et les chaînes sur la terrasse nord sont des remplois de l’hôtel de ville de Rennes.

(Inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran, Jean-Jacques Rioult et Véronique Orain, 2011)

Le château de Caradeuc incarne l’idéal type du château parlementaire. Construit ex nihilo par et pour un parlementaire, il devient la résidence de plusieurs générations d’une famille éminente de l’institution : les Caradeuc.

Le commanditaire, Nicolas-Anne de Caradeuc, commence sa carrière comme conseiller et commissaire originaire en 1691, devient conseiller originaire en 1694, puis doyen du Parlement de Bretagne. Né en 1667 de l’union de Jacques de Caradeuc et d’Olive de Thouvenin, il épouse en 1696 Jacquemine-Françoise-Antoinette de Penmarc’h. Le couple a trois enfants, dont deux poursuivent une carrière parlementaire. Véritable bâtisseur, Nicolas-Anne fait édifier le château de Caradeuc mais aussi celui du Plessis à Vern-sur-Seiche vers 1745. Il confie ces projets à une famille d’architectes de renom : les Gabriel, impliqués dans des chantiers prestigieux tels que le Petit Trianon, le Palais Bourbon, mais aussi le Palais du Parlement de Bretagne et ses abords après l’incendie de 1720. À travers ces constructions, Nicolas-Anne cherche à marquer durablement le territoire par la pierre et à affirmer son statut social. Il meurt le 18 février 1752 au château de Caradeuc. Son fils, Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, grande figure du 18e siècle breton, hérite du domaine. Né en 1701, il épouse sa cousine germaine Anne-Paule Rahier en 1726 et meurt à Rennes en 1785. Il hérite de son frère aîné le nom et les armes de Caradeuc. Moins attaché au château, il préfère résider à Rennes où il mène une brillante carrière. Il devient avocat général en 1730, puis procureur général du roi en 1752. En 1762, il rédige un mémoire contre les jésuites qui conduit à leur expulsion de Bretagne. Il s’illustre également dans l’Affaire de Bretagne, face au gouverneur, le duc d’Aiguillon, marquant une longue confrontation entre le Parlement et le pouvoir royal. Emprisonné puis exilé à Saintes en 1766, il est réhabilité en 1774. En compensation, la terre de Caradeuc est érigée en marquisat en 1776. Malgré cela, il ne réside pas durablement au château. Son fils, Jacques-Raoul de Caradeuc, également procureur général, mène une carrière plus discrète. Il est néanmoins guillotiné en 1794, pendant la Révolution.

Caradeuc devient ainsi le lieu de résidence d’une véritable dynastie parlementaire. Trois membres de la famille en sont propriétaires, et l’un en fait sa demeure principale. Nicolas-Anne, bâtisseur du château, le transmet à ses descendants. Il est lui-même fils de Jacques Caradeuc, conseiller aux Requêtes au Parlement. Le château dépasse donc le simple rôle de résidence aristocratique : il constitue un témoin matériel de la vie quotidienne d’une dynastie du Parlement de Bretagne. Il reflète également l’évolution du rapport des parlementaires à leurs domaines ruraux. Au début du 18e siècle, ces châteaux sont privilégiés, véritables symboles de statut et lieux de vie quotidienne. À la fin du siècle, ils deviennent des résidences secondaires, moins prisées que les hôtels particuliers urbains. Le château de Caradeuc incarne aussi les idées politiques et religieuses de la famille, acteur influent au sein de la cour bretonne et judiciaire souveraine.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Le château de Caradeuc est construit en 1723 à l’initiative de Nicolas-Anne de Caradeuc, seigneur de La Chalotais, conseiller et doyen du Parlement de Bretagne, sur une terre qu’il détient probablement par héritage ou qu’il acquiert peu avant la construction. Aucun bâtiment antérieur n’est mentionné, ce qui suggère une édification sur un terrain vierge, propice à la réalisation d’un véritable projet architectural. Issu d’une ancienne famille d’Evran, ce magistrat rennais incarne la volonté de certains parlementaires bretons d’affirmer leur ascension sociale par des constructions monumentales en milieu rural plutôt qu’en ville. Ce choix, éloigné de l’hôtel modeste qu’il occupe à Rennes, exprime une volonté de prestige affirmée par l’architecture sur un territoire. Nicolas-Anne meurt au château en 1752.

Son fils, Louis-René de Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), célèbre procureur général au Parlement de Bretagne, hérite du domaine sans y résider de manière continue. Partisan affirmé du jansénisme, il rédige en 1762 un compte rendu des constitutions des jésuites au Parlement de Bretagne, qui contribue à leur suppression dans la province. Figure centrale de l’Affaire de Bretagne, il s’oppose au duc d’Aiguillon. Arrêté en 1765, il est exilé à Saintes en 1766, puis réhabilité par le roi en 1774. En compensation, la terre de Caradeuc est érigée en marquisat en 1776.

Son fils, Jacques-Raoul, également procureur général du roi, hérite de la charge et du château mais il est guillotiné en 1794. Le domaine reste cependant dans la famille. Son petit-fils, Raoul-Marie-Victor de Caradeuc, marquis de La Chalotais, épouse Émilie de Martel en 1821. Leur fille unique, Charlotte Rosalie, se marie en 1841 avec le comte de Falloux, ministre de l’Instruction publique et figure du catholicisme libéral. Par cette alliance, Caradeuc entre dans la lignée des Kernier, actuels propriétaires du domaine.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

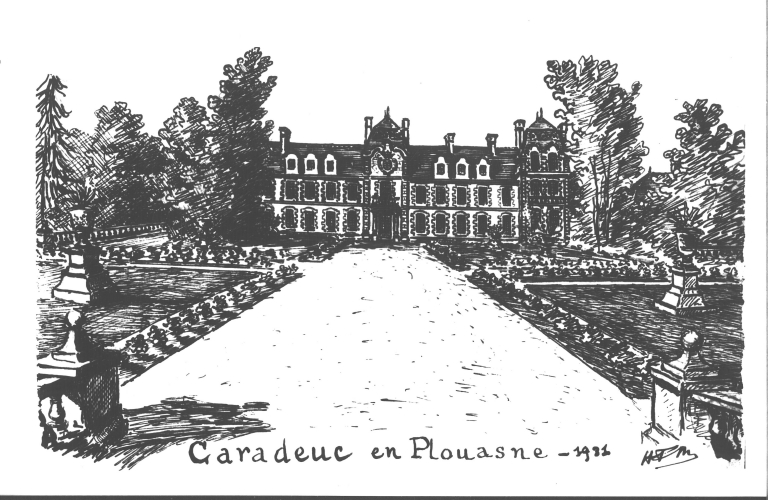

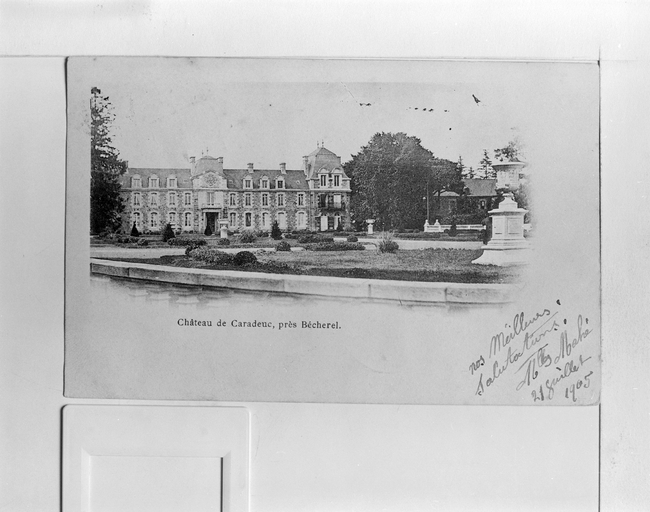

Le première pierre du château de Caradeuc est posée en 1722 par Anne-Raoul Caradeuc de la Chalotais (1667-1785), procureur au Parlement de Bretagne. Son fils Louis-René (1701-1785) procureur général, également au Parlement de Bretagne, en fait sa résidence de campagne et un domaine d'expérimentation agricole. En 1786, la terre de Caradeuc est érigée en marquisat par lettres patentes de Louis XVI. Le château commencé au début du 18e siècle est resté inachevé à la veille de la Révolution. Vendu comme bien national, il est restitué à la famille de Caradeuc au début du 19e siècle. Vers 1820, il est en partie remanié notamment par la création d´un fronton triangulaire, sur la façade sud du pavillon central qui portent les armes des Caradeuc et des Martel avec la devise « Arreste ton coeur ». Au milieu du 19e siècle, le château est séparé des communs puis s´enchaînent une série de transformations. Raoul de Caradeuc, petit-fils de Louis René entreprend en 1847 la création d´un premier parc à l´anglaise confié à l´architecte paysagiste Lhérault. En 1881, le comte Alfred de Falloux hérite du château après le décès de sa femme Marie de Caradeuc et de sa fille Loyde et fait une donation à Paul Kernier et son épouse, Gabrielle de Nétumières, descendant de la Chalotais. C´est leur fils René de Kernier qui transforme entre 1890 et 1900 le château sous la direction de l´architecte Mellet qui rehausse notamment les toitures et les pavillons, un nouveau jardin à la française est également conçu par Edouard André. Le jardin remploie actuellement des éléments de provenance diverse : bornes et chaînes des places de Rennes, vases et statues, dont une de Louis XVI prévue sous la Restauration pour la niche centrale de l´hôtel de ville de Rennes, due au sculpteur Dominique Molknecht. Les lucarnes du château ainsi que la porte dorique intégrée à la balustrade proviennent du château de la Costardais à Médréac, détruit dans les années 1930. Cette remarquable construction Renaissance portait la date de 1564. L´emploi exceptionnel de l´ordre colossal, les portes jumelées d´ordre dorique, le perron en hémicycle qui les précédait, les lucarnes à volutes et les cheminées à sarcophages portaient la marque de Philibert De l ‘Orme. Aujourd´hui le parc, ses édicules et stations diverses restituent une atmosphère nostalgique des jardins du Grand Siècle dont la partie orientale est achevée en 1950 par Jacques de Wailly.

(Inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran, Jean-Jacques Rioult et Véronique Orain, 2011)

Le château de Caradeuc en Plouasné fut la propriété du procureur général de la Chalotais qui possédait également le château du Plessis à Vern-sur-Seiche de la même époque. Il fut construit pour Anne-Nicolas de Caradeuc, conseiller et doyen du Parlement de Bretagne, en 1723. Le parc du château est en Bécherel tandis que le château est en Plouasné. Le château fut modifié au début du 19e siècle (élévation sud reconstruite) puis de 1890 à 1900 (époque des frontons du pavillon central, et de la transformation du parc par Edouard André). Le parc fut redessiné à l'anglaise vers 1850 et aménagé à partir de 1898 avec de nombreux remplois provenant de régions diverses. Site classé en 1945.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des châteaux du 19e siècle en Bretagne, Elise Lauranceau, 2004)

Château construit à la fin du 1er quart 18e siècle pour A. N. de Caradeuc ; élévation sud reconstruite au 19e siècle ; aménagement du parc à partir de 1898 avec de nombreux remplois provenant de régions diverses. Site classé en 1945.

(Inventaire topographique, Jean-Pierre Ducouret, 1986)

-

Remplois

- Remploi

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 18e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Dates

- 1723, daté par travaux historiques

- 1820, daté par travaux historiques

- 1898, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte

- Auteur : paysagiste

-

Auteur :

Wailly Jacques depaysagisteWailly Jacques deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Personnalité :

-

Auteur :

Caradeuc Anne-Nicolas deCaradeuc Anne-Nicolas deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

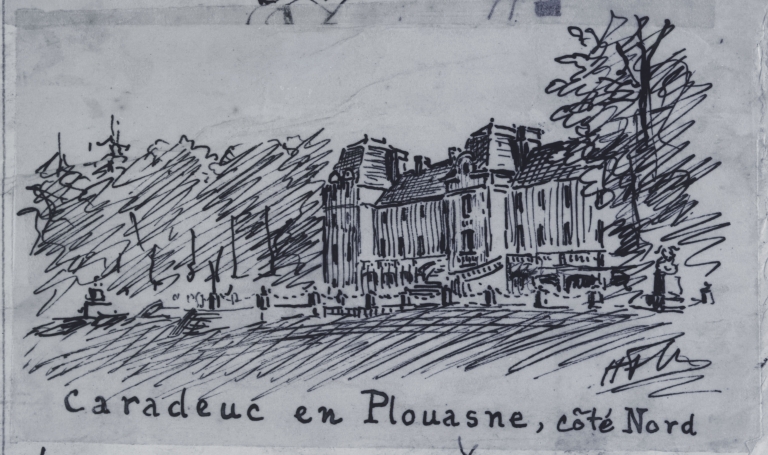

Très légèrement asymétrique et présentant quelques retouches, le château en granite de Caradeuc s’impose comme un grand exemple de l’architecture bretonne du 18e siècle. L’écrivain Roger Vercel le surnomme le « Versailles breton ». Il incarne une œuvre emblématique du style Louis XIV en Bretagne, combinant grandeur, puissance et sobriété. Toutefois, malgré ce surnom, Caradeuc partage de nombreux éléments avec le style Louis XIII, prédécesseur du style versaillais. Sa toiture en est un bon exemple : elle recherche la hauteur avec des toits à la Mansart qui coiffent le pavillon est et l’avant-corps central. Ce type de couverture contraste avec l’idéal du style versaillais, qui privilégie les toitures plates, comme celles du Petit Trianon construit plus tardivement que le château de Caradeuc. Ainsi, si une comparaison s’impose, le château de Caradeuc se rapproche davantage du Parlement de Bretagne que du château de Versailles. Le projet architectural initial prévoit un plan en U, formé par deux pavillons légèrement saillants encadrant un long corps de logis. Au centre de ce dernier se détache un avant-corps central en saillie, marqué par une entrée à colonnades composée de quatre colonnes supportant un balcon aux rampes forgées du premier étage. Cette façade est couronnée d’un toit à la Mansart orné d’un grand fronton triangulaire en pierre calcaire, portant les armoiries des familles Caradeuc et de Martel. Ces armes, réalisées au 19e siècle, symbolisent l’union de Raoul-Marie-Victor de Caradeuc, marquis de La Chalotais et petit-fils du procureur, avec Émilie-Marie-Charlotte de Martel, célébrée en février 1821. D’autres armoiries, plus anciennes, celles de Louis-René de Caradeuc et d’Anne-Paule de Rahier, mariés en 1726, figurent au-dessus de la grande baie, à l’aplomb du repos central de l’escalier. La façade principale, composée de treize travées de baies cintrées sur trois niveaux, est rythmée par deux pavillons : un central, accessible par un portique à colonnes, et un autre à l’est. À l’ouest, une avancée à pans coupés abrite la cage d’escalier et empêche une symétrie parfaite, indice d’un projet initialement symétrique qui n’a pas été mené à terme. Ainsi, le bâtiment reste inachevé, sans que les raisons ne soient documentées Le château adopte un style classique mêlant les influences Louis XIII et Louis XIV. Il combine la sobriété verticale du style Louis XIII avec la monumentalité et les décors du style Louis XIV. L’ordre colossal, directement inspiré de l’Antiquité, est employé à grande échelle, notamment à l’entrée de l’avant-corps central et sur la façade sud, avec des arcades soutenant une terrasse monumentale. Cette dernière est reliée au jardin par un escalier à double volée, construit lors d’un réaménagement en 1898 par le comte René de Kernier. La façade nord présente une composition différente, avec des avant-corps plus marqués.

À l’intérieur, les volumes sont amples et les pièces richement décorées. Les salons arborent des scènes pastorales peintes sur les trumeaux, évoquant l’influence janséniste de la famille Caradeuc. Les pièces sont ornées de tapisseries, de cheminées en marbre et de lambris sobres au style antique assumé, avec pilastres doriques ou ioniques, corniches modillonnées et trumeaux à glaces nervurés. Les sols sont parquetés, certains selon le motif Versailles. Le mobilier, élégant et discret, s’intègre dans une ambiance raffinée. Les appartements de réception sont baignés de lumière, qui se reflète sur le parquet. L’entrée se fait par un vestibule à colonnes, doté d’un dallage en damier qui évoque immédiatement celui du vestibule central du château de Versailles, situé sous la chambre de Louis XIV. Toutefois, malgré la richesse des décors, une certaine sobriété se remarque : les dorures sont rares, les lambris restent discrets, et les cheminées conservent une simplicité formelle.

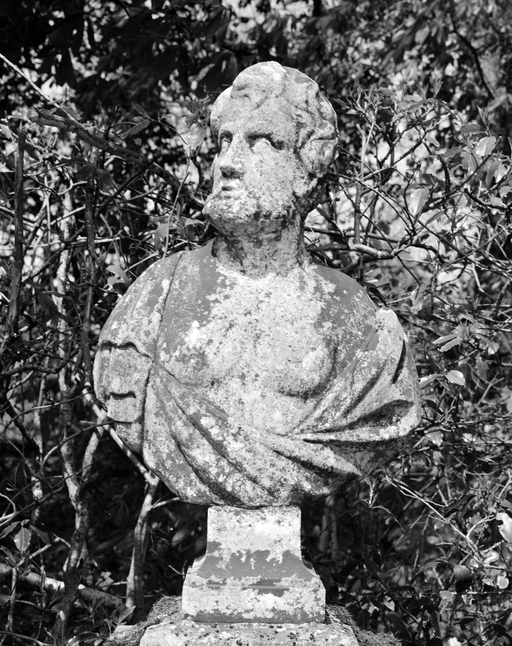

Le domaine de Caradeuc est également reconnu pour son parc, situé à la frontière des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, mais s’étendant principalement sur les communes de Longaulnay et Saint-Pern. Aménagé à l’origine en jardin à l’anglaise, il reflète les influences philosophiques du siècle des Lumières, ainsi que la personnalité éclairée du commanditaire, Nicolas-Anne ou son fils Louis-René de Caradeuc. À la fin du 19e siècle, le parc est redessiné dans un esprit versaillais, avec tonnelles, ifs taillés, statues et un grand vase en fonte orné de têtes de faunes. Ce nouveau jardin à la française s’harmonise davantage avec l’architecture du château et renforce l’unité stylistique de l’ensemble. Le château de Caradeuc est également muni d’autres édifices comme des bois, avenues ou dépendances. Ces dernières s’articulent autour d’une cour quadrilatère.

Ce château constitue ainsi un lieu d’expression des idées du début du 18e siècle, tout en affirmant une position sociale et une continuité familiale. Ses ornements intérieurs — peintures religieuses, portraits familiaux — et extérieurs — armoiries, statues, jardin à l’anglaise, colonnes d’inspiration versaillaise — traduisent ce double dynamique. Cette mode architecturale se prolonge à Caradeuc au fil du temps. En 1913, un monument commémoratif est élevé à la mémoire du comte de Falloux, composé de colonnes et d’une statue. Le château est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1978.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Le château de Caradeuc situé sur la commune de Plouasne est entouré d´un parc d´environ 40 hectares qui s´étend sur les communes limitrophes de Saint-Pern et de Longaulnay. Implanté sur une hauteur de 187 mètres, il fait partie des points culminants d´Ille-et-Vilaine. Le château resté inachevé se compose d´un corps de logis de 13 travées avec deux pavillons, l´un au centre, l´autre à l´est. A l´ouest, à la place du pavillon correspondant se situe une simple avancée à pans coupés servant de cage d´escalier. La façade sud se distingue par son péristyle central surmonté d´un balcon. La façade nord est légèrement différente et les pavillons forment des avants corps plus marqués. Construition en granite, tympan de la façade sud en calcaire et corniche en pierre des Faluns. Les communs situés à proximité à l´est sont organisés autour d´une ancienne cour quadrangulaire. La conciergerie du château est située sur la commune de Longaulnay. Le parc est composé de multiples « stations » : l´allée d´arrivée et les parterres à la française, le parterre de Diane (Diane chasseresse, Faune, Nymphe, statue en marbre de Carrare de Louis-René de Caradeuc, lions), le rond-point des empereurs (bustes d´empereur ou d´impératrice romaine), L´allée de Saint-Méen (vestige du parc de Lhérault), l´allée des Falloux (Jeanne d´Arc, statue du comte de Falloux), l´allée du Zéphir et l´allée de Paimpont (temple circulaire contenant une statue de bois de zéphir), la terrasse nord (statue de Pan jouant de la flûte), l´allée de Louis XVI (statue du roi Louis XVI), l´allée et le rond point de Bécherel (statue de Baucis, grotte et Vierge de Lourdes), le Mont Affilain (colonne surmontée d´une sphère armillaire).

(Inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran, Jean-Jacques Rioult et Véronique Orain, 2011)

-

Murs

- granite moellon

- falun

- calcaire pierre de taille

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesen rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à longs pans brisés

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier en vis avec jour

-

Typologiespièces en enfilade ; plan allongé

-

Techniques

- ferronnerie

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

-

Précision représentations

Sur le tympan central, façade sud : blason de la famille de Caradeuc accolé à celui des Martel. Devise des Caradeuc : Arreste ton coeur. (mariage avec Emilie Martel en 1821). Façade nord : armes de Caradeuc et Raille de la Fresnais.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1978, 2011/02/21

-

Précisions sur la protection

Les façades, les toitures et les communs du château ont été inscrits à l´inventaire supplémentaire des monuments historiques le 1er février 1978. Le 1er février 1978, le parc a reçu le label : jardin remarquable. Site classé.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

A. CRMH et A. Inventaire Général, dossier de geneviève de Lantivy.

- -

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3 P 213

Cadastre ancien, 1834, commune de Plouasne.

Bibliographie

-

MONIER, M.E. Châteaux, manoirs et paysages ou quinze promenades autour de Dinan. Mayenne : Joseph Floch, 1975 (nouvelle édition revue et augmentée).

- -

Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine , 1931, p. 147-148.

p. 147-148. -

Buletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, 1962-1963, 1964.

-

Marquis de Kernier. Notice sur le château de Caradeuc , dans Pocquet du Haut Jussé, Visites, Excursions, Souvenirs. Rennes : Durand-Noël, 1964.

- -

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Les manoirs bretons des Côtes-du-Nord, Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, t. LXXII.

p. 260 -

LETIEMBRE, Isabelle. L'architecture civile du XVIIIème siècle en Ille-et-Vilaine : châteaux, manoirs et malouinnières. Mém. D.E.A : Arts. Université de Rennes II Haute-Bretagne : 1993, 2 vol.

t. 1, p. 13, 18; t. 2, p. 1, ill -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 G

JOSSELIN, Charles, Châteaux en Côtes d'Armor, Edt. JACK, 1991, 32 p.

- -

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : RP 1606

JARNOUX, Philippe, Les bourgeois et la terre. Fortunes et stratégies foncières à Rennes au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 1996, p. 38.

ISBN : 2-86847-195-1

PPN : 003920240

p. 38 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : Salle de consultation 22 G

Le patrimoine des Communes des Côtes d'Armor. Paris : Flohic éditions, 1998.

-

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : 4RP 44

QUEFFELEC, Henri, Châteaux et manoirs des Côtes-du-Nord, Edt. F.E.R.N., 1970.

PPN : 002336073

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 35 REN hist

SAULNIER, Frédéric. Le Parlement de Bretagne, 1554-1790. Imprimerie de la Manutention. 1991. 2 vol.

ISBN : 2-8554-047-X

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Vieilles maisons Françaises. Patrimoine historique : Les Côtes-d'Armor. n°13850, p.42.

ISSN : 0049-6316

n°13850, p.42

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.