Population 2008 : 1511 hab.

Immeubles 2008 : 847

Bâti 1945 : 538

Hydrographie : Rivière de Rance.

La conduite de l'inventaire

La commune de Plouasne a fait l´objet en 2010 d´un inventaire de son patrimoine bâti. Cette enquête menée par le service de l´Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne a pour but d´identifier, de localiser et d´évaluer le potentiel patrimonial de la commune au sein du territoire de projet, le parc régional Rance Côte d´Emeraude. Le recensement exhaustif du bâti ancien de la commune s´est accompagné d´une étude des éléments remarquables ou représentatifs du patrimoine, choisis à partir de critères raisonnés portant sur l´authenticité, l´intérêt de l´oeuvre et la bonne conservation des abords immédiats.

Sur les 471 oeuvres recensées, 31 ont fait l´objet d´un dossier documentaire plus complet illustré par des images couleur et noir et blanc dont certaines proviennent d´une enquête antérieure réalisée en 1984 par Jean-Pierre Ducouret.

Plusieurs oeuvres et ensembles étudiés viennent alimenter des thématiques d'études transversales, dont le thème des faluns, qui sont listées dans le dossier de présentation du projet de parc Rance Côte d'Emeraude.

Le territoire communal

La commune de Plouasne, dont la superficie s´étend à 3361 km2, forme l´extrémité sud de la Communauté de Communes d´Evran. Elle est bordée à l´ouest par la Rance qui s´écoule dans une profonde vallée, inscrite comme site protégé depuis 1945. Le grand barrage hydroélectrique de Rophemel entrepris dès 1931 se situe à cheval entre les communes de Guenroc et Plouasne.

Le contexte historique et patrimonial

Les origines de Plouasne

Comme le rappelle Daniel Kerhren, dans Plouasne : mémoire et témoignages du temps passé, l´origine historique de Plouasne n´est pas établie avec certitude. Pour certains, Plouasne proviendrait du breton « Plou », paroisse et d´Anna, mère des Celtes ; pour d´autres « Asne » pourrait être un chef gallo-romain ayant autorisé un ou plusieurs abbés à s´installer pour fonder un village qui serait devenu « une paroisse supérieure » au Haut Moyen Age. Toutefois, le territoire est occupé dès la période romaine. Plusieurs vestiges sur les sites de la Basse Chapelle, de la Bourdelais (1834 F 199-203) « bourg délaissé » témoignent de la romanisation précoce de ce secteur. Le champ dit du « Clos Lory » prospecté par Joseph Levitre entre 1967 et 1968 a permis la mise a jour de substructures de thermes d´une importante villa romaine, la découverte d´une borne milliaire sur laquelle est gravée une inscription latine « Au fils du divin Auguste » a permis une datation avoisinante de 14 à 37 après J-C. Une vitrine placée dans l´ancien presbytère, aujourd´hui la bibliothèque municipale, regroupe quelques éléments épars de ces premières fouilles archéologiques sur le site.

Jusqu´en 1964 au nord ouest de l´église subsistait une importante motte castrale haute de 8 mètres longue de 38 mètres et large de 30 mètres. Cette motte se trouvait à cheval sur une enceinte de forme ovoïde disparue mais dont le cadastre de 1833 conservait encore parfaitement le tracé ainsi que des vestiges de douves (parcelles 1184, 1144, 1735).

La paroisse

La paroisse primitive de Plouasne était à l´origine très étendue et englobait plusieurs territoires, Saint-Pern, Longaulnay, Bécherel, Saint-Thual, une partie de Trévérien, Saint-Judoce, une partie d Evran et de Saint-André-des-Eaux, Le Quiou et Tréfumel. Vers 1050, Quinhard, prévôt de Ploasne est mentionné comme témoin des donations faites à l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers par Josselin de Dinan et son frère Rivallon de Dol. L'église est concédée aux moines par un certain chevalier nommé Quirmarhoc. La paroisse de fondation très ancienne est mentionnée également dès le début du 12ème siècle dans une lettre du cardinal légat à l'évêque d'Alet (Mor., Pr. I, 609), et en 1237 dans une charte de l'abbaye de Boquen (Anc. év. III, 237). Son église est dédiée primitivement à Saint Brieuc et c´est vraisemblablement aux moines de Saint-Martin de Marmoutiers qui possèdent quelque temps l´église de Plouasne qu´il faut attribuer le changement de dédicace à Saint Jacques et Saint Philippe. L´église est reconstruite dans la première moitié du 15e siècle, en 1432, le pape Eugène IV accorde des indulgences aux personnes qui contribuent à sa reconstruction ainsi qu´au presbytère. De cet édifice il ne subsiste plus de traces car il a été démoli pour faire place à la nouvelle église construite entre 1870 et 1872 par l'architecte diocésain Alphonse Guépin. Les sources mentionnent qu´elle était composée de deux vaisseaux prolongés par un chevet plat, la nef étant percée de cinq arcades d´inégales ouvertures qui trahissent des campagnes différentes de construction. Hormis la statue médiévale de Saint-Jacques, aucun élément de décor ou de mobilier n´a été conservé.

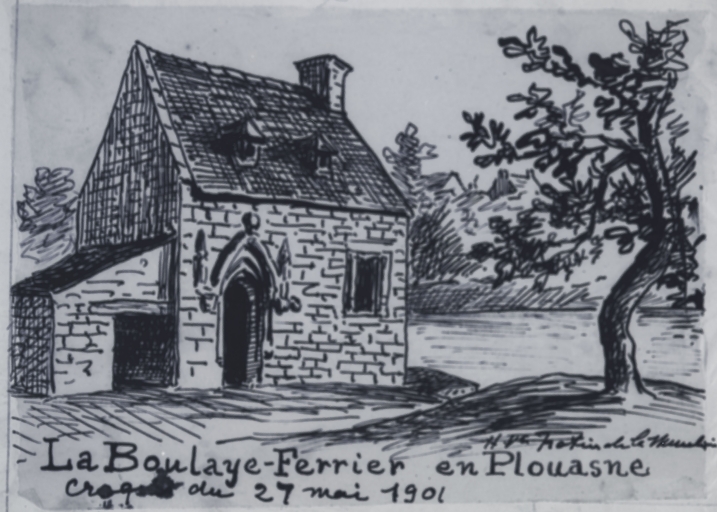

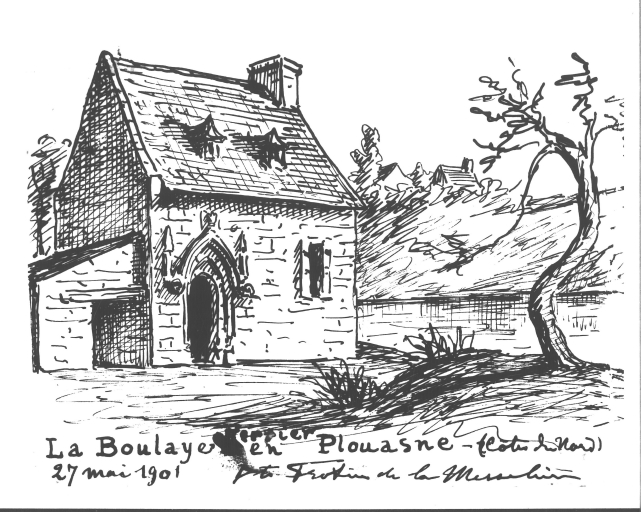

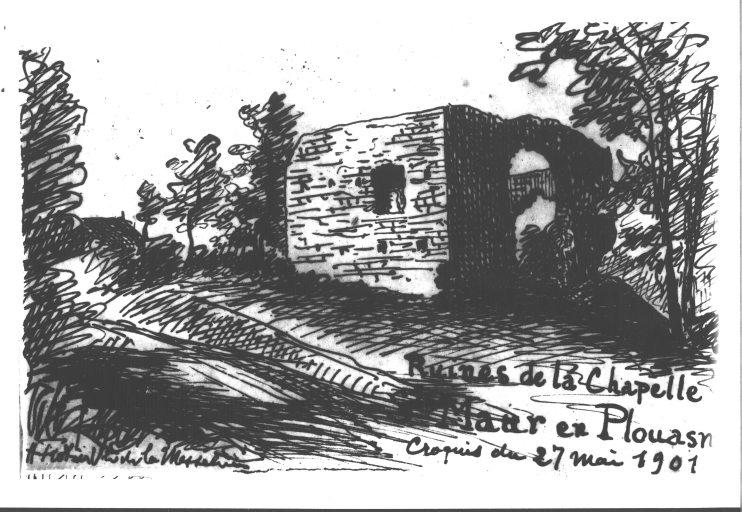

En raison de l´étendue de la paroisse 5 chapelles frairiennes sont édifiées sous l´Ancien Régime à Plouasne : au Val, à la Saisonnais, à Lantran, à la Saudrais et à Saint-Maur. Les chapelles de la Saudrais et de Saint-Maur contrairement aux autres ne subsistent plus, leur mauvais état est signalé dès le 18e siècle. 4 autres chapelles de manoirs sont également mentionnées à la Boulaye Ferrier, La Bertaudière, Launay-Bertrand et le Vau-Ruffier. Seule celle du Vau-Ruffier fondée de messes le 17 octobre 1427 est encore en place mais a été transformée au 18e siècle en même temps que le logis seigneurial.

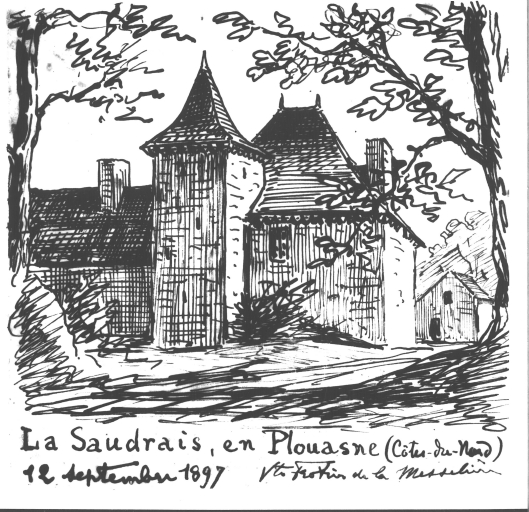

Les seigneuries et leurs logis

Sur les 15 nobles mentionnés en 1480 dans la liste des teneurs de fiefs des évêchés de Saint-Malo et Dol, 11 sont mentionnés défaillants ou excusés. Ce nombre important d´absents est révélateur de l´extinction progressive des petites seigneuries dont les revenus modestes s´élèvent entre 15 et 60 livres. Trois seigneurs Guillaume Bertrand de Haut-Aulnay, Jehan Ferrière de Bouillaye et Guillaume le Gac de le Plessis possèdent au moins 100 livres de revenus. La seigneurie de Launay, la plus ancienne appartient au 14e siècle à Bertrand de Saint-Pern, seigneur de Ligouyer, parrain de Bertrand du Guesclin, vers 1320. La terre passe au 15e siècle à une branche cadette de la puissante famille Bertrand, des barons de Briquebecq en Normandie qui possède également le lieu proche de Haut Aulnay et qui donne son nom à la terre de Launay. Le logis de Launay-Bertrand encore en place remonte pour ses parties les plus anciennes au 14e siècle et se rattache aux logis seigneuriaux les plus anciens conservés en Bretagne, appelés les « logis à salle basse sous charpente ». Du manoir de « la Boulaie » de Jehan Ferrière de Bouillaye il n´en demeure que quelques vestiges dont la chapelle située au sud de la ferme qui a été reconstruite à l´emplacement de l´ancien logis en 1877. Quant à la demeure de Guillaume le Gac au Plessis, il subsiste du 15e siècle une partie du gros oeuvre, le logis ayant été modifié vers 1500 puis une nouvelle fois dans le courant du 17e siècle. Trois autres logis seigneuriaux sont reconstruits au 16e siècle, les Berthaudières, l´Herbret en 1586 et le Châtel à Lantran en 1596. Ceux de la Saudrais et de la Roche avec leur couverture en pavillon sont réédifiés au 17e siècle, celui du Vauriffier en 1748. Le château de Caradeuc, classé au titre des Monuments Historiques situé en limite de commune avec Bécherel et Longaulnay a été lui aussi fortement modifié depuis sa conception en 1723 pour Anne-Nicolas de Caradeuc. Le château est entièrement recomposé à la fin 19e siècle pour René Kernier qui adapte le parc à la nouvelle architecture du logis pour en faire un cadre somptueux dans l´esprit des règles des grands jardins classiques, kiosque, statues qui invitent à la méditation et ponctuent la promenade.

Le patrimoine rural

Comme pour la plupart des communes de ce secteur, le patrimoine rural de Plouasne présente un habitat ancien de belle qualité architecturale remontant pour certaines maisons au 16e siècle. Cependant, il est rare aujourd´hui de trouver une façade du 16e siècle avec son élévation d´origine, car l´histoire de ces maisons rurales est souvent une histoire compliquée issue de multiples transformations d´usage dans le temps et de divisions. Ainsi les nombreuses dates portées : 1573 à Kerfin, 1575 à la Ville-es-Cutte, 1579 au Tertre, ne concernent qu´une partie de l´édifice. La reconstruction des logis sur des bases plus anciennes est un phénomène courant avec le remploi des plus belles pierres sculptées à Launay-Cramou. Les inscriptions gravées sur les édifices sont nombreuses et témoignent de la fierté de leurs habitants dont les noms : jean Freron, Olivier Saudrais, Madeleine Faisant, se retrouvent dans les registres de catholicité de la paroisse, François Heurtaut et Jeanne Legrand du Tertre se marient à Plouasne en 1737. La distribution des anciens logis obéit à la règle de la maison mixte qui regroupe sous une même toiture des parties d´exploitation ou de stockage à des parties d´habitation. Cependant le nombre important de logis avec une chambre à l´étage exprime l´aisance d´une partie de la population rurale. La qualité de ces propriétaires est parfois connue par des marques et des inscriptions, des tisserands au village de Callouët et de Lantran, un forgeron au Rodais, un tailleur de pierres à Landeneuc, des prêtres au Val, à La Ville-Neveu, à Rénéal. D´autres qualifiés de Maître ou de Sieur tel « M : G : CHAUVIN S : DU CHATEL » font partie d´une classe rurale aisée dont certains membres occupent des fonctions stratégiques pour la vie de la paroisse ou de l'administration royale. Quelques sites de manoirs sont réinvestis au 17e siècle, le logis de la Roche fut au 16e siècle, la résidence de Charles Faisant du Pont, conseiller au parlement de Bretagne en 1556.

A partir de la fin du 18e siècle la maison rurale emprunte sa composition aux modèles urbains. Le logis de Préel en témoigne par ses ouvertures cintrées et ses lucarnes en « chapeau de gendarme ». Ce modèle emprunt de symétrie se retrouve aussi au logis de la Ville-es-Neveu daté de 1804. Sur l´ensemble des fermes du 19e siècle cinq ont été choisies pour leur bon état d´authenticité et leur datation connue. Elles illustrent l´évolution de la maison rurale entre le début du 19e siècle et la deuxième moitié du 19e siècle. A la Boulaie, le logis est indépendant des parties agricoles, il est organisé comme les maisons bourgeoises avec une unique porte ouvrant sur un couloir intérieur de distribution.

Le patrimoine industriel

Le haut fourneau de Néal édifié près de la rivière du même nom est désormais recouvert par les eaux de la retenue du barrage hydro-électrique de Rophemel. Il serait l´unique vestige de grandes forges industrielles dont l´activité est mentionnée dès la fin du 16e siècle jusqu´à la veille de la Révolution. En 1687, Pierre de la Rivière est qualifié de Maitre des Forges de Néal. Un moule à boulets de canon a été découvert sur le site et fait partie des rares objets témoins de ce passé industriel. Pour élaborer la fonte au bois, « on devait employer, en plus des deux matières premières essentielles, le combustible et le minerai, un adjuvant calcaire connu sous différents nom : pierre à chaux, castine ou fondant. » Les carrières d´exploitation de falun situées sur les communes proches de Tréfumel et du Quiou ont facilitées l´implantation de cette industrie lourde. Parmi les autres sites industriels, la carrière de grès du Vauriffier extrait et transforme toujours sable, repique et gravier.

Photographe à l'Inventaire