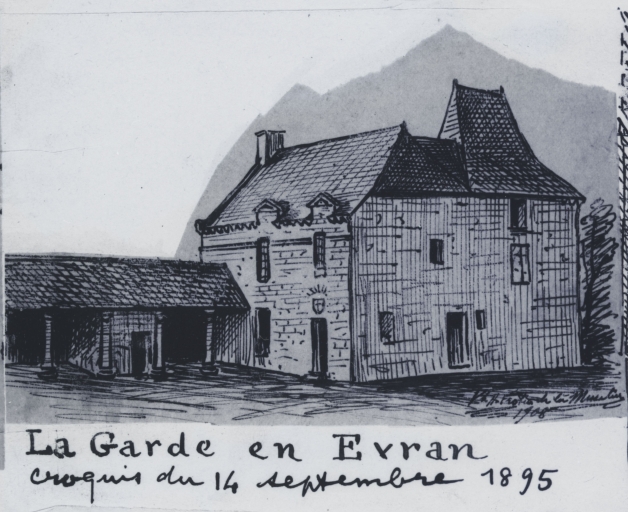

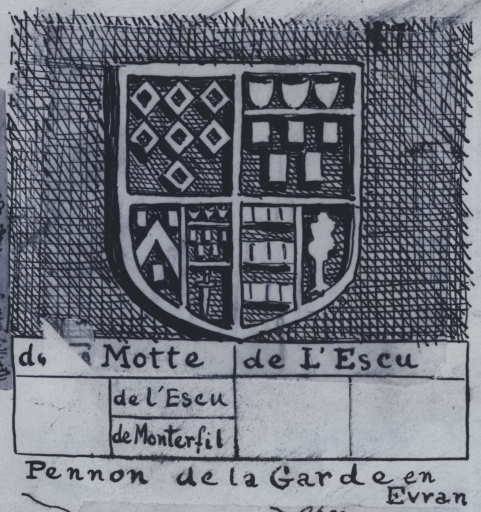

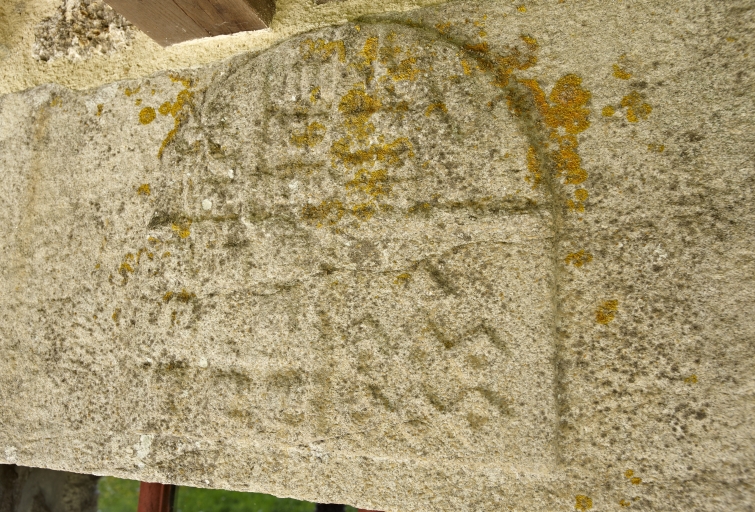

Le manoir de la Garde appartient lors de la Réformation de 1513 à Bonabes de Lesquen, sieur de la Sansonnaye « qui tient également le manoir de la Garde ». L´origine de la construction du logis actuel n´est pas connue avec certitude, toutefois une partie des maçonneries actuelles attestent de son ancienneté et les cheminées de la salle et de la chambre de l'étage remontent au 16e siècle. La porte d´entrée est surmontée d´un blason d´alliance des familles de la Motte et de l´Escu qui situe la construction dans la première moitié du 16e siècle. Renée de Lescu épouse Joachim de la Motte, fils de Jacques de la Motte dont la naissance est attestée avant 1507. Le manoir tel qu´il se présente aujourd´hui a été amputé d´un tiers de sa façade vraisemblablement suite aux ravages des guerres de la Ligue qui sévissent sur le territoire. Le journal de François Grignard mentionne en 1589 que sa maison de Champsavoy, proche de la Garde, fut entièrement ravagée par les chevaux légers de Vignancourt qui brûlèrent une partie des bâtiments. Il est fort possible que la Garde ait subie le même sort, d´où la consolidation d´une partie du logis, l´agrandissement de l´aile arrière et sa transformation en pavillon au cours du 17e siècle. Le colombier circulaire qui a conservé son échalier intérieur est probablement refait également à cette période. Les communs qui ferment la cour à l´angle Nord Est sont reconstruits aux alentours des années 1800 sur des bases anciennes. La famile Rouault de la Vigne est propriétaire du domaine aux 19e et 20e siècles, Aristide Marie François Rouault de la Vigne ayant épousé, en 1837, Sophie Denis de la Bigotière, l´héritière de la Garde. Les matrices cadastrales de 1845 mentionnent les parcelles 653, 654, 658 à 660 comme étant le douaire derrière le colombier, le douaire sous le chêne, dote de son épouse. Le portique surmonté d´une pièce en pan de bois, accolé contre le pignon sud, est une création récente des propriétaires actuels. Il remploi des bois exotiques de provenance de voyages divers.

(Véronique Orain/Jean-Jacques Rioult, inventaire topographique, 2010)

Famille de