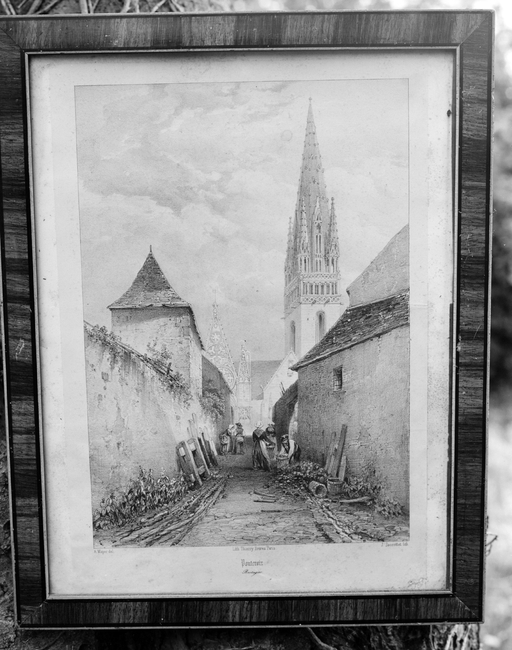

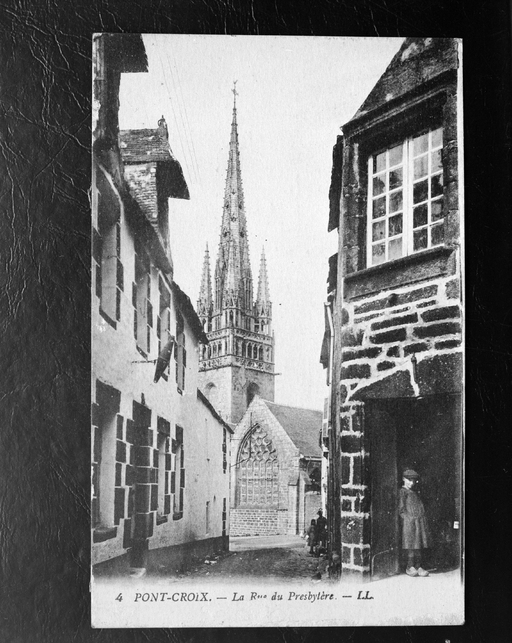

Située au fond de l´estuaire du Goyen, la ville de Pont-Croix doit sa fortune à l´existence d´un gué, bientôt remplacé par un pont, point de passage obligé entre le Cap Caval et le Cap Sizun. Une motte féodale le défendait, et on peut supposer que l´actuelle église paroissiale était à l´origine la chapelle du château, tenu par la lignée des seigneurs de Pont-Croix, dont seuls les deux derniers sont connus : Sinquin, vivant en 1275, et son fils Gourmalon, mort sans postérité, cité en 1294.

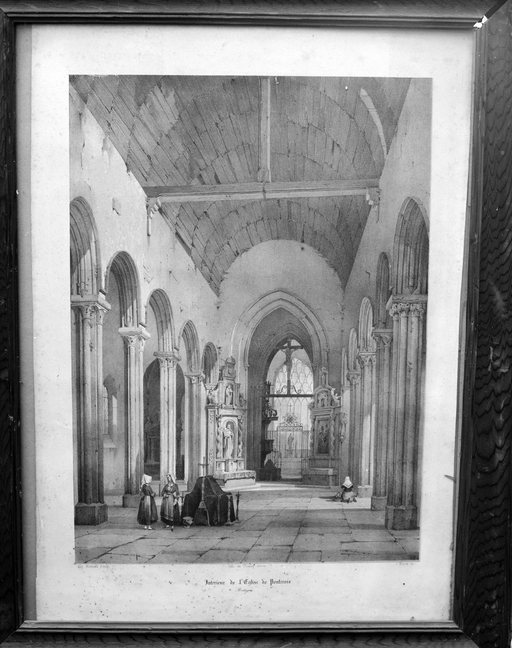

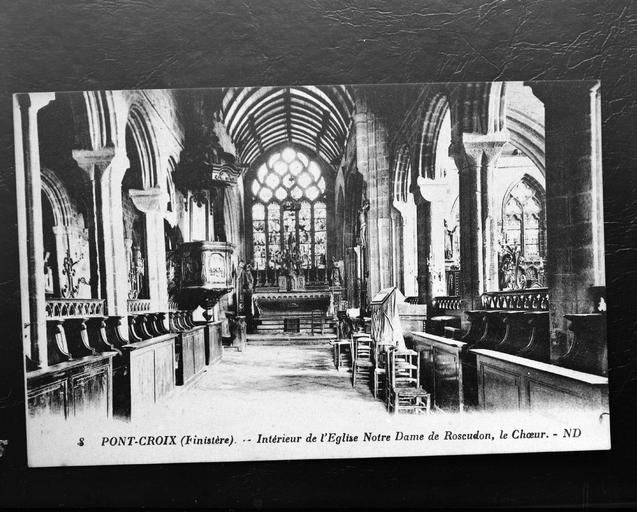

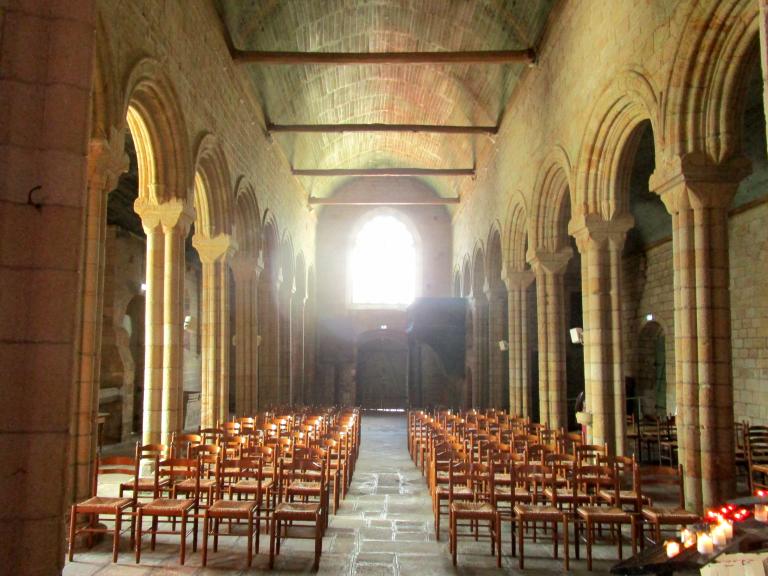

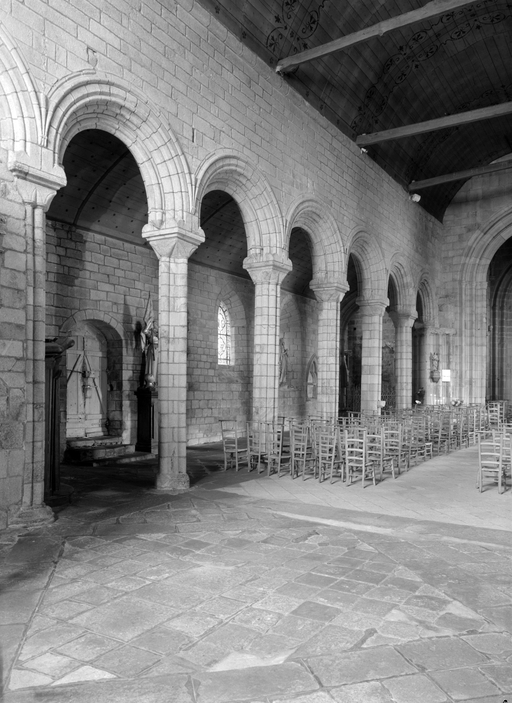

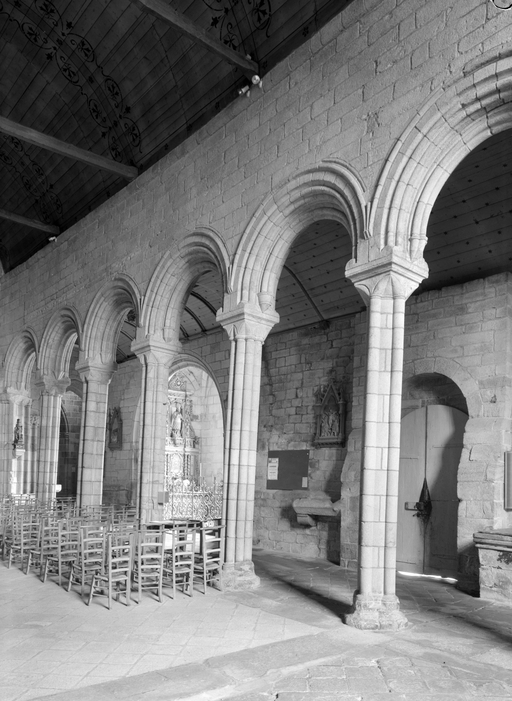

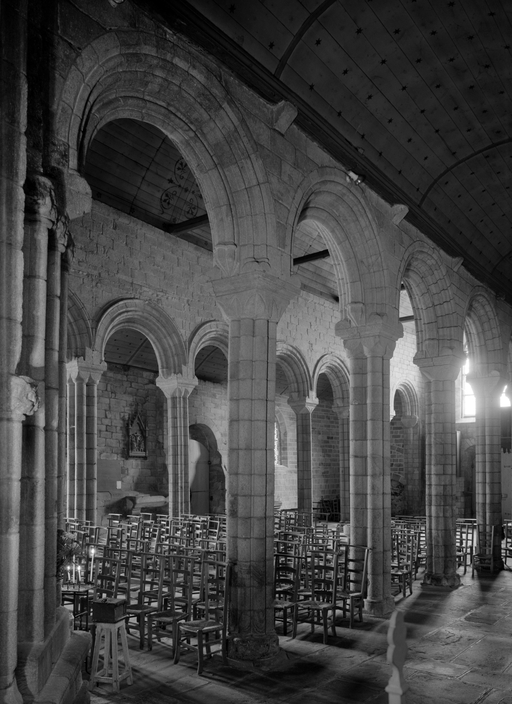

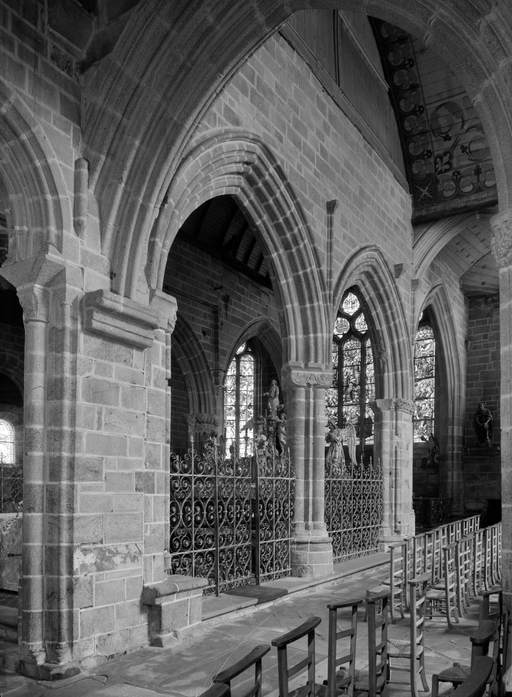

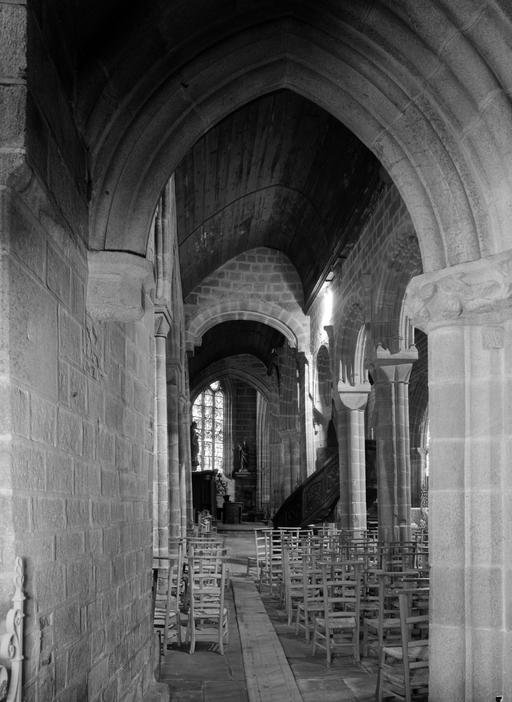

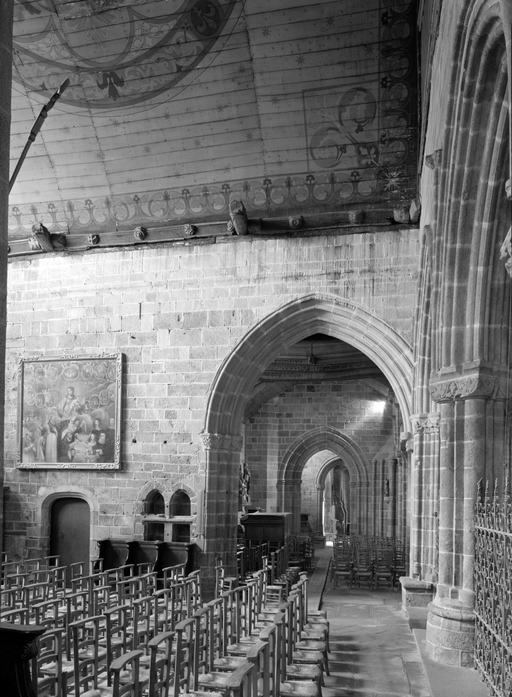

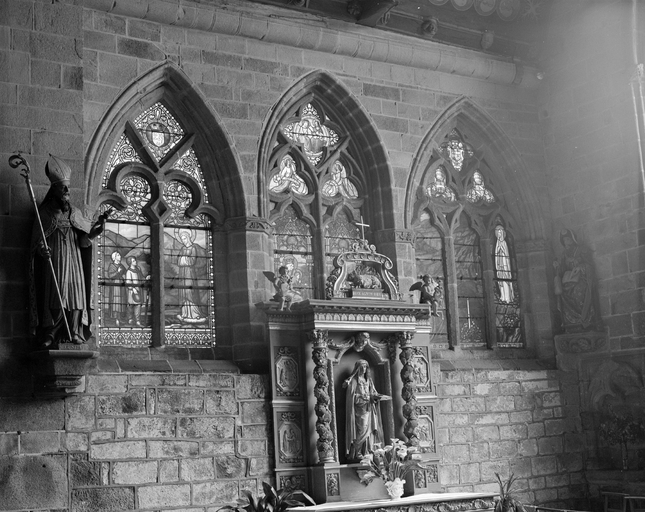

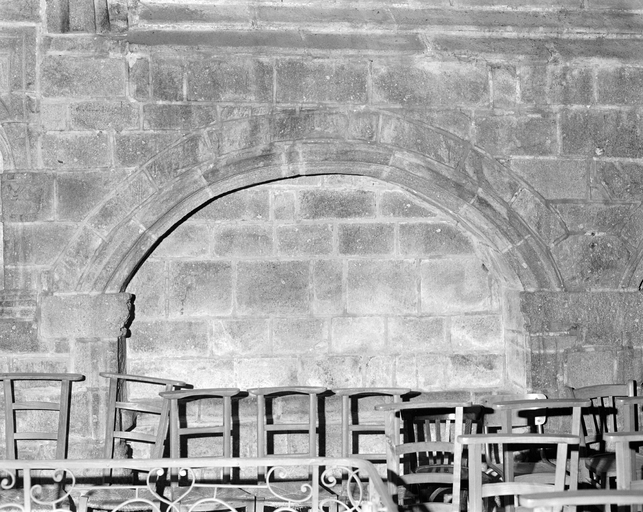

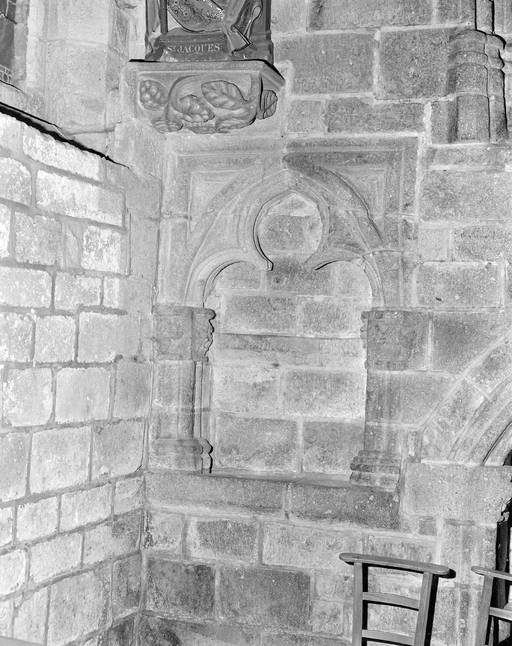

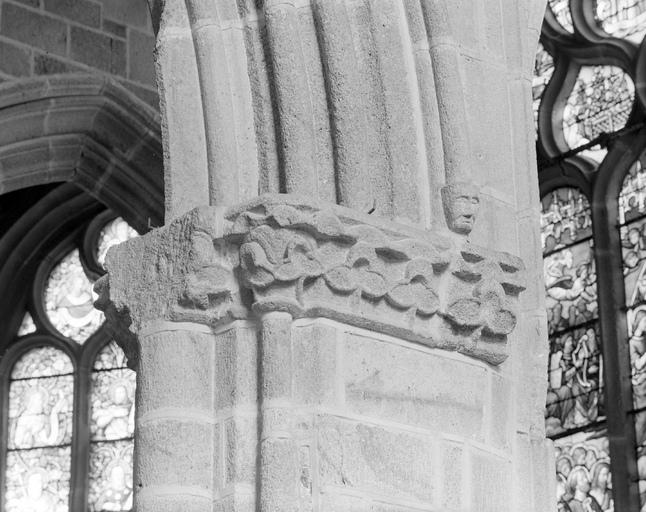

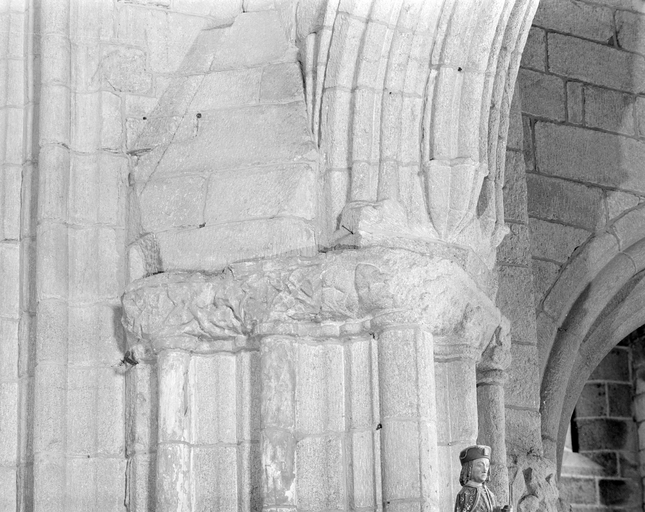

L´histoire de la construction, extrêmement complexe, pose de nombreux problèmes que R. Couffon, le premier, a tenté de résoudre en proposant un système chronologique, satisfaisant à certains égards, mais dont les phases initiales méritent un réexamen. Du moins a-t-il eu, après E. Lefèvre-Pontalis, le mérite de replacer dans le contexte de la création architecturale gothique un édifice trop longtemps rattaché à l´art roman. Il situe donc la construction de la nef, du transept (repris au 15e siècle) et des quatre premières travées du choeur dans les années centrales du 13e siècle, le modèle des bases superposant une plinthe, un quart-de-rond et un tore ne pouvant guère être antérieur. Une seconde campagne, à la fin du même siècle, aurait vu l´allongement du chevet de deux travées vers l´est et la construction au sud du choeur d´une grande chapelle en équerre, ultérieurement dédiée au Rosaire. On pourrait tout aussi valablement attribuer à Sinquin, et donc au dernier tiers du 13e siècle, sinon la construction entière, du moins l´achèvement de la partie la plus ancienne de l´église (nef et premières travées du choeur). L´extension du sanctuaire et l´érection de la chapelle sud qui en est sans doute contemporaine pourraient de ce fait être reportées dans le courant du 14e siècle. Pour faciliter l´accès à cette chapelle, on aurait alors supprimé le double bas-côté sud du chœur au profit d´un collatéral unique, et réutilisé ses arcades pour agrandir vers l´est le collatéral nord. Certes, le remplage de deux des baies qui éclairent la chapelle à l´est rappelle ceux de la chapelle de la Victoire de la cathédrale de Quimper, consacrée en 1295 ; mais cette similitude n´accrédite pas nécessairement la datation proposée par Couffon, elle fournit tout au plus un terminus a quo.

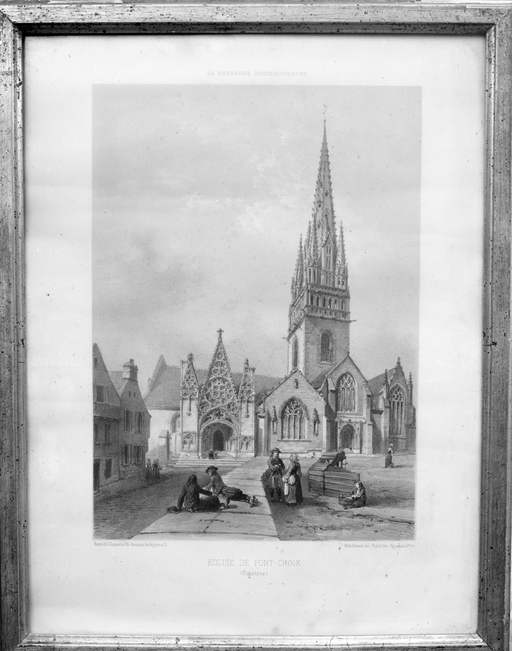

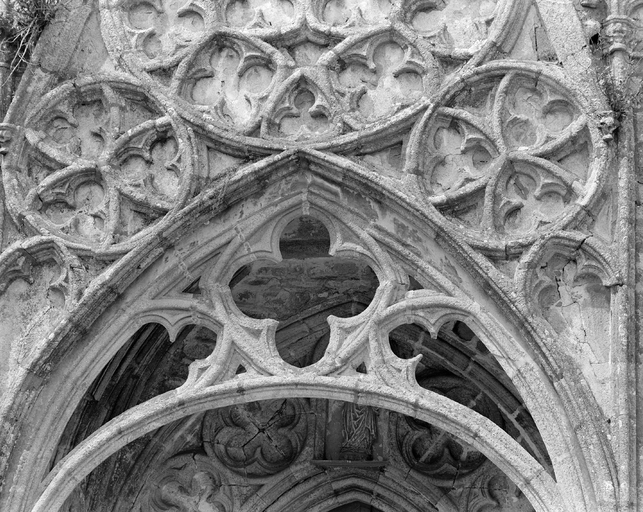

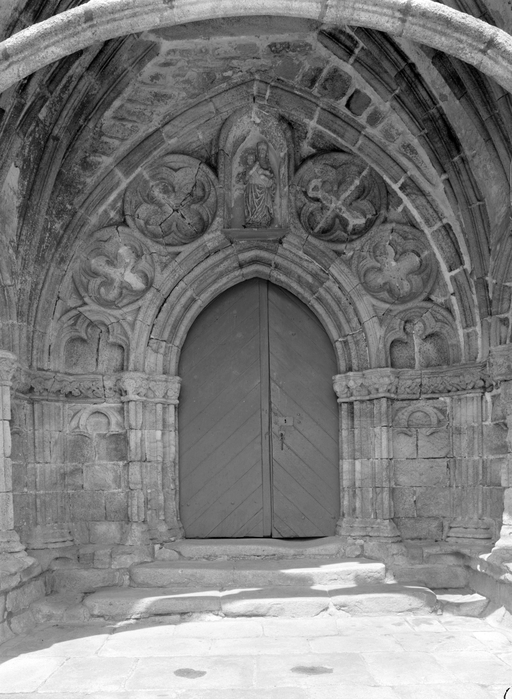

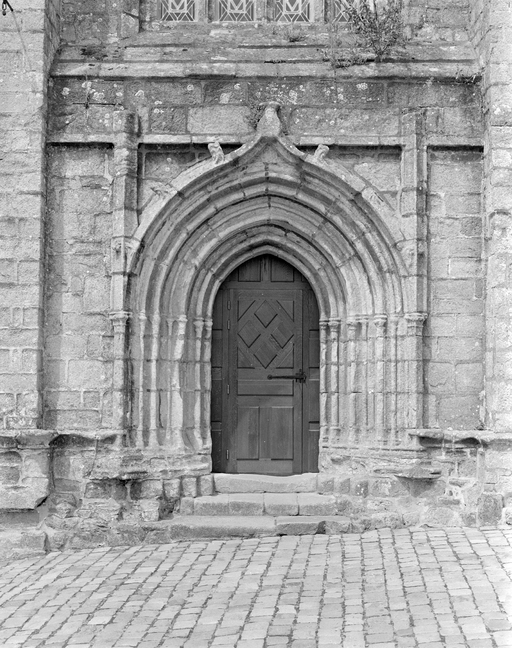

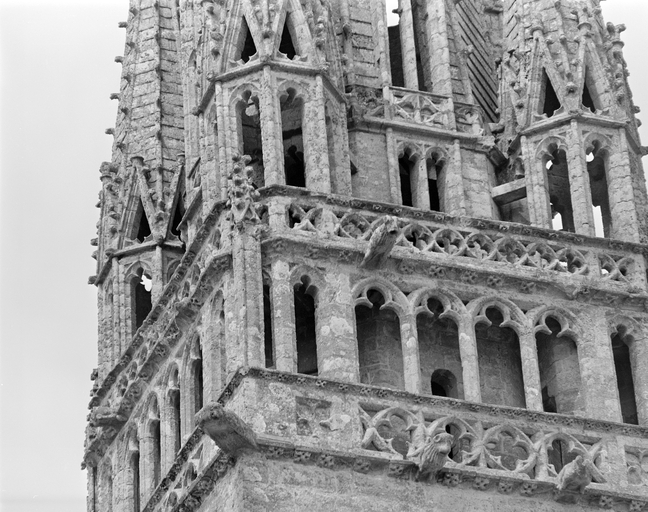

En 1391, la seigneurie passe entre les mains des Rosmadec, par le mariage d´Alix de Tyvarlen avec Jean de Rosmadec, chambellan de Jean IV. Si l´on excepte la construction du porche méridional, qu´on est tenté de rattacher aux années 1420, les importants travaux menés au 15e siècle concernent la création de l´actuelle chapelle des fonts, greffée sur le flanc sud de la nef, la modification des maçonneries du transept et le renforcement des piles de la croisée de façon à supporter un clocher et une flèche de pierre. Ils sont vraisemblablement à porter au crédit de Jean II de Rosmadec : celui-ci, mineur à la mort de son père Guillaume en 1425, avait été placé sous la tutelle de son grand-oncle Bertrand, évêque de Cornouaille et promoteur de la reconstruction de la nef de sa cathédrale. Ces liens familiaux expliquent l´influence du chantier quimpérois sur la tour de l´église.

Enfin, dans le deuxième quart du 16e siècle, un autre membre de la famille, Alain II de Rosmadec (1509-1560), qui épouse en 1528 Jeanne du Chastel, poursuit l´œuvre de ses devanciers : ils amplifient encore vers l´est le choeur et son premier bas-côté par un chevet à trois pans, portant la longueur totale de l´édifice à 52 m. Plusieurs fenestrages du côté sud sont également refaits dans le second quart du 16e siècle. À l´époque classique, on élève une nouvelle sacristie, à l´aisselle du collatéral sud du chœur et de la grande chapelle, on élargit les baies du bas-côté nord du choeur, on modernise la façade ouest et on surélève le comble.

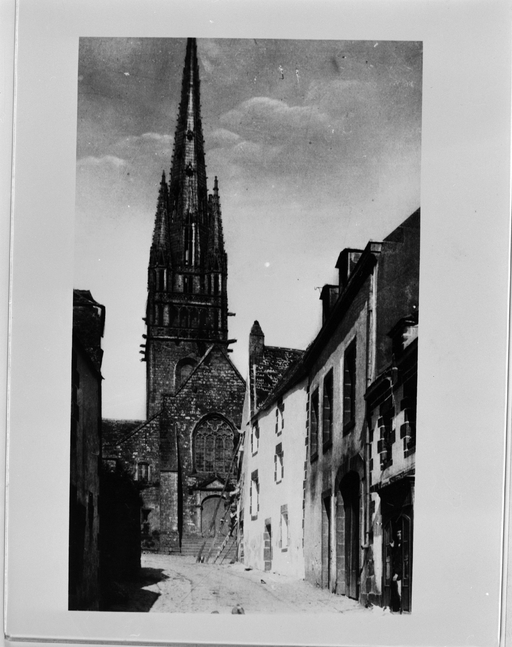

En 1841, le conseil de fabrique observe que l´état des lambris qui se trouvent au-dessus du sanctuaire et au-dessus de la chapelle du Rosaire sont dans un tel état de dégradation et de vétusté, qu´il est urgent de les réparer à neuf. L´église, visitée par Lassus en 1850, compte dès l'année suivante au nombre des Monuments historiques et reçoit de l´État une allocation qui permet en 1852 de rejointoyer le clocher et de réparer le mur du côté du cimetière. En 1856, l´architecte diocésain Bigot constate que le lambris de la nef est entièrement ruiné et sa démolition inévitable après la réparation de la charpente sur laquelle les planches sont clouées. En 1876, il déplore que l´église vienne d´être totalement recouverte, piliers y compris, par un badigeon de la blancheur la plus éclatante : l´enlèvement des badigeons est conduit à partir de 1895 par Paul Gout, en même temps que la consolidation des pignons du transept et la réfection en pierre de la pointe de la flèche, qui était depuis 1820 constituée d´une charpente recouverte de tôle. Cette flèche, abattue par l´ouragan de 1987, sera à nouveau restaurée au cours des années suivantes.

[Philippe Bonnet, 2008]

Chargée d'études à l'Inventaire