Ce dossier correspond à une transcription numérique d’éléments d’enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu.

CORRESPONDANCE TOPONYME / COMMUNE

la Bâtardais | Saint-Gravé |

la Bogerais | Saint-Gravé |

Branzan | Caden |

Cargibon | Pluherlin |

Carglio | Malansac |

Chez les Glumeaux | Pluherlin |

Crévéac | Limerzel |

la Garenne | Limerzel |

Kerioche | Pluherlin |

Kermichel | Limerzel |

le Lot | Caden |

Meridan | Caden |

la Mutte | Pluherlin |

Truda | Limerzel |

la Ville-Audy | Malansac |

la Ville-au-May | Pluherlin |

la Ville-aux-Beuroux | Malansac |

la Ville-Oillo | Caden |

TABLEAU DE RECENSEMENT

Communes | Population 1975 | Population 1878 | Nombre d'immeubles | Nombre d'immeubles | Maisons & Fermes | Maisons & Fermes | ||

Totale | Éparse | Agglomérée | 1975 | avant 1871 | Repérées | Étudiées | ||

Caden | 1707 | 1466 | 241 | 2282 | 625 | 102 | 27 | 4 |

Limerzel | 1265 | 911 | 354 | 1527 | 540 | 73 | 40 | 6 |

Malansac | 1913 | 1128 | 785 | 2376 | 734 | 55 | 22 | 4 |

Pluherlin | 1184 | 1019 | 165 | 1470 | 498 | 147 | 45 | 7 |

Rochefort-en-Terre | 599 | - | 599 | 678 | 224 | 44 | 65 | 10 |

Saint-Congard | 697 | 540 | 157 | 738 | 310 | 55 | 11 | 0 |

Saint-Gravé | 586 | 434 | 152 | 902 | 308 | 54 | 27 | 4 |

Saint-Laurent-sur-Oust | 272 | 147 | 125 | 250 | 107 | 28 | 7 | 1 |

Totaux | 8223 | 5645 | 2578 | 10223 | 3346 | 558 | 244 | 36 |

CARACTÈRES ARCHITECTURAUX

1 Situation

Les communes rurales du canton ont un habitat de type dispersé, avec une majorité de maisons et fermes groupées en écart (17) ; cinq fermes sont isolées, deux maisons sont en village (deux à Pluherlin, une à Saint-Laurent-sur-Oust, une à Malansac) ; ce dernier fait confirme que les villages sont peu anciens pour l’essentiel et ont mal conservé les quelques éléments antérieurs au XIXe siècle (exemples, à Caden, de maisons du XVIIe siècle très altérées).

Les écarts groupent généralement deux, trois ou quatre unités ; certains écarts sont plus développés : la Bâtardais et la Bogerais (Saint-Gravé), Branzan et le Lot (Caden).

Seul le village de Rochefort-en-Terre, bien que peu développé, a une structure réellement urbaine, très influencée du reste par le relief accusé du site, sur le flanc sud des Landes de Lanvaux. Le village a une structure principalement linéaire selon l’axe de la grande rue, orientée nord-sud au Vieux Bourg, puis est-ouest dans le centre principal, avec un réseau de petites rues plus développé dans cette partie, complété par le château fort au nord, en position dominante, et par l’église Notre-Dame au sud, de sorte que ni le château ni l’église ne constituent le centre de la composition du village.

2 Composition d’ensemble

* Type 1 : maison sans dépendance

Ce type est peu représenté ; il comprend les maisons des villages mais aussi des maisons rurales, dont la dénomination « ferme » serait incertaine : Branzan et le Lot (Caden), la Bâtardais (Saint-Gravé), deux maisons au village de Pluherlin. On notera que ces maisons sont situées soit en village, soit dans des écarts importants comprenant par ailleurs d’autres fermes ; enfin les trois maisons rurales citées sont du type à fonctions multiples, c’est-à-dire possèdent au moins une pièce à usage agricole, étable ou cellier ou autre.

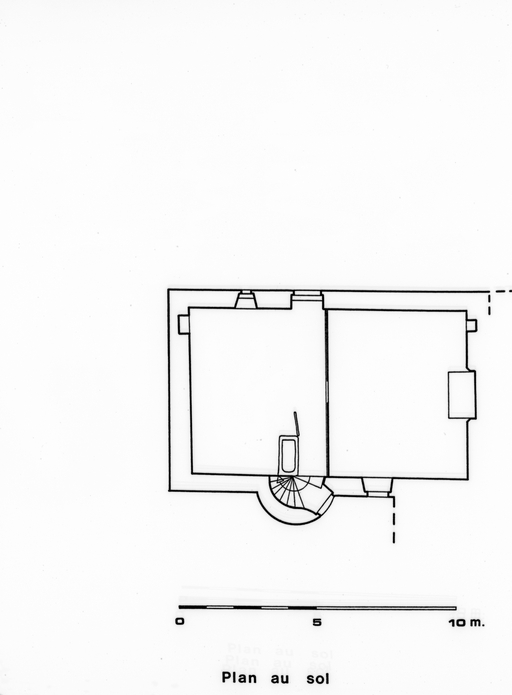

* Type 2 : ferme à logis et dépendances indépendantes

Le type est peu représenté ; il s’apparente au type « manoir », où le logis est toujours bien individualisé, et ne s’en différencie que par des critères fragiles et incertains (dimensions, abondance du décor) : Kermichel et la Garenne (Limerzel), la Ville-aux-Beuroux (Malansac). La cour est toujours ouverte, limitée par les bâtiments qui se distribuent de façon irrégulière, cette irrégularité étant bien souvent aggravée par le caractère hétérogène de la construction des différentes parties.

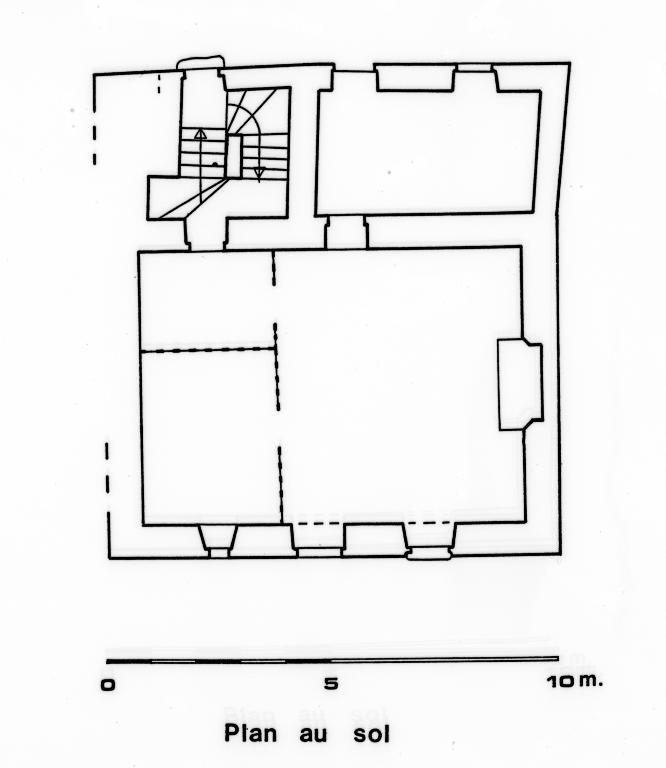

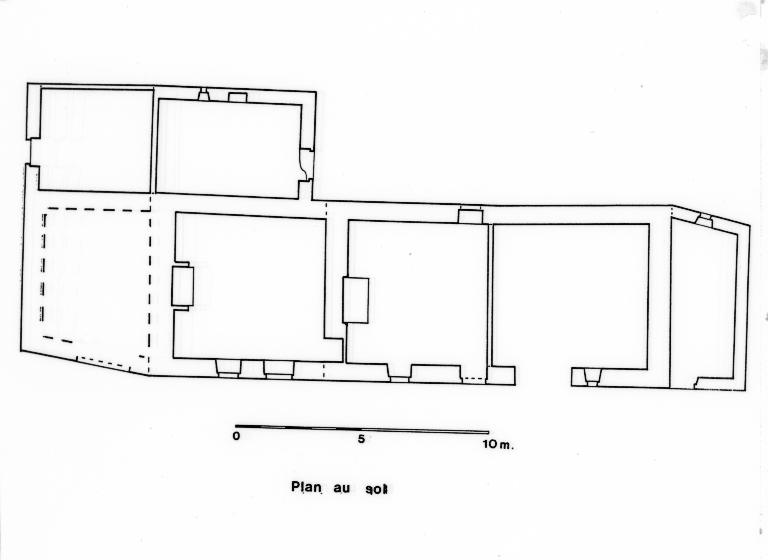

* Type 3 : alignement

La composition en alignement est largement majoritaire dans le canton. L’alignement unique comprend le ou les logis et des dépendances, étables, grange, remise ; il est toujours complété par d’autres dépendances indépendantes disposées sans ordre. Dans ce cas également la cour est toujours largement ouverte.

Le meilleur exemple de ce type est la ferme de la Ville-Oillo (Caden), composée comme suit : alignement unique comprenant étable, logis plus élevé, second logis remanié, étable, remise ; grange et cellier sont indépendants.

À Crévéac (Limerzel), le schéma est le suivant : alignement unique composé de : étable en appentis, unité logis-étable, second logis, remise et derrière, une étable indépendante.

À Kerioche (Pluherlin), on a : unité logis-étable, second logis, remise en alignement et devant, pressoir.

À la Bogerais (Saint-Gravé), le type est un peu différent, dans la mesure où l’alignement n’est pas constitué de plusieurs bâtiments mitoyens mais d’un seul bâtiment très allongé, de construction homogène, contenant logis et dépendances.

* Les puits

Les puits sont de type très homogène : plan carré couvert de dalles de schiste, éventuellement de granite. Le puits de la Ville Oillo (Caden) est plus élaboré : deux petits massifs maçonnés encadrent la margelle et un écoulement est ménagé à travers le mur latéral pour alimenter une auge. Les puits ne font l’objet d’aucun effort particulier de décoration ; on a trouvé six puits en parties constituantes.

* Les fours à pain

Les fours à pain sont nombreux (huit fours en parties constituantes) et d’usage individuel le plus souvent ; il existe plusieurs exemples d’écarts possédant deux ou plusieurs fours.

Deux types sont représentés :

Le four indépendant, de plan circulaire, de taille variable, couvert en terre ou parfois par un petit toit en ardoise : Carglio (Malansac). À la ferme de la Garenne (Limerzel), l’entrée du four est protégée par deux murets. Il y a présence ou absence de cheminée au-dessus de la gueule du four.

Le fournil avec four en pignon : la Ville-au-May (Pluherlin) et la Bâtardais (Saint-Gravé).

* Cas particulier : à la Mutte (Pluherlin), un petit édicule de plan rectangulaire, voûté en berceau et pourvu d’un plancher sommaire, à 50 mètres environ des bâtiments de ferme, paraît être un garde-manger (dénomination incertaine).

À Rochefort, la contrainte du parcellaire de type urbain se fait nettement sentir. Les plans masses rectangulaires restent les plus fréquents ; quelques édifices ont des plans plus complexes ; exemples aussi de maisons à mur-pignon sur rue (petit côté en façade).

3 Matériaux

* Gros œuvre

Les matériaux présents sur le canton sont le granite et le schiste. Le pan de bois n’apparaît que sur la commune de Rochefort-en-Terre. Le granite est largement dominant et toujours présent. Le schiste est utilisé sur ou à proximité immédiate du relief (Landes de Lanvaux) qui traverse le canton selon une direction est-ouest. Rochefort, en particulier, est établi sur ce relief et le schiste y est effectivement plus abondant que dans les communes rurales (huit sur dix mais le granite est toujours présent). Ponctuellement, le schiste est utilisé sur presque toutes les communes du canton sauf à Limerzel. En revanche, à Saint-Laurent-sur-Oust, le schiste est dominant par rapport au granite.

Dans les constructions en schiste, les baies sont très généralement en granite, parfois en bois (maisons modestes et tardives), exceptionnellement en schiste.

Statistiques sur 36 étudiés :

granite = 36

schiste = 12

bois = 2 (à Rochefort-en-Terre)

* Mise en œuvre

En règle très générale, les bâtiments sont construits en moellons sans chaîne en pierre de taille : total = 23 ; moellons = 7 ; pierre = 1 (à Rochefort).

Selon l’époque de construction, on peut distinguer deux types d’appareil bien différenciés. Au XVIIe siècle, l’appareil est fait de moellons équarris assez réguliers, disposés en lits également réguliers. Au XIXe siècle, l’appareil est en moellons ordinaires non taillés. Au XVIIe siècle, les rampants découverts sont appareillés en pierres assisées et présentent souvent une rupture de pente correspondant à la présence de coyaux. De même à cette époque, dans le sud-ouest du canton, la souche de cheminée est parfois implantée légèrement en retrait par rapport au mur du pignon et les rampants ne sont pas interrompus par la souche : Chez les Glumeaux, 1588, et la Mutte (Pluherlin), Crévéac (Limerzel) ; Carglio (Malansac). Au XIXe siècle, les rampants découverts sont constitués de petites pierres posées à plat l’une sur l’autre : le Lot (Caden). Les distinctions XVIe et XIXe siècles que nous venons d’indiquer doivent en fait s’entendre : XVIIe et XVIIIe siècles d’une part, XVIIIe et XIXe siècles d’autre part ; il y a recouvrement chronologique partiel des différents types mentionnés.

* Le pan de bois

Il n’est utilisé qu’à Rochefort-en-Terre et est toujours associé avec le schiste ou le granite. Il n’existe pas de maisons totalement construites en pan de bois. Rue Notre-Dame de la Tronchaye, la maison (parcelle n° 201) est en granite au premier niveau et en appareil mixte : pan de bois – granite au deuxième. La maison rue Haute-Candre a son élévation nord en pan de bois.

* Le tufeau est utilisé pour quelques rares éléments de détail (lucarnes, corniches) : maison rue de la Tronchaye (parcelle n° 283, 285).

* Les sols

Quand ils n’ont pas été refaits, les sols sont en terre battue. Cependant, quelques édifices ont conservé un dallage, soit en schiste soit en granite, lequel peut couvrir la totalité du rez-de-chaussée ou seulement une partie. Au village de Malansac, couloir dallé de schiste ; au village de Pluherlin, les deux maisons étudiées possèdent un dallage de granite, particulièrement bien conservé dans la deuxième maison. À la Ville-au-May (Pluherlin), couloir dallé de granite.

Les divisions entre niveaux sont en plancher avec poutres et solives. On remarque que les combles ont parfois conservé un carrelage en terre cuite : Branzan (Caden).

* Les couvertures

Les couvertures sont en ardoise ; rappelons l’existence de plusieurs ardoisières sur le territoire cantonal, prospères au XIXe siècle, mais abandonnées de nos jours.

Absence de tuile. Les couvertures en chaume ne subsistent qu’à l’état de rarissimes vestiges ; une seule maison abandonnée et en mauvais état, est encore couverte en chaume, en fait en roseau : Meridan (Caden), non sélectionnée, le roseau provenant de la vallée de la Vilaine.

4 Les structures

* Parti de plan

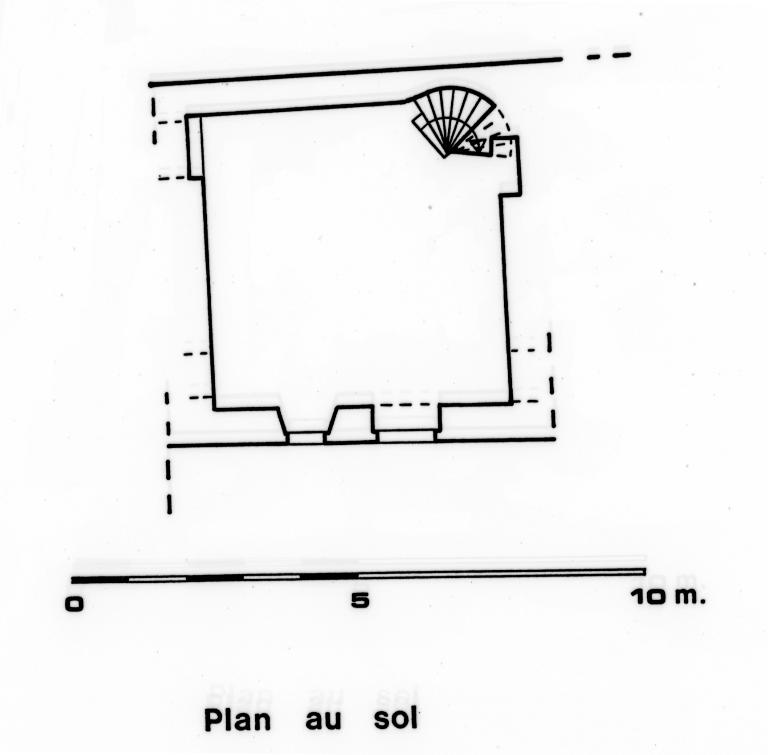

Les plans sont rectangulaires et simples en profondeur ; les appentis en pignon ou en façade postérieure sont toujours des constructions rapportées et tardives (XIXe ou XXe siècle). Les plans sont peu divisés et toujours dans le sens transversal ; ces divisions sont constituées par des murs de refend (cas des fermes composées en alignement) ou par des cloisons dans les unités à fonctions multiples (logis, dépendances) sous toit unique. Ces unités peuvent elles-mêmes s’insérer dans un alignement : Kérioche (Pluherlin), Crévéac (Limerzel).

Les cloisons sont en planche ou en « palis », appellation locale désignant une cloison faite de dalles de schiste plantées dans le sol et tenues par en haut dans une rainure pratiquée dans une poutre. Ces cloisons de palis se sont très mal conservées ; des vestiges en ont été trouvés dans la maison le Lot (Caden), du type logis-étable, où la séparation entre la pièce de logis et l’étable est assurée par une grande auge de pierre prolongée par des dalles de schiste (une seule est encore en place et on remarquera que sa hauteur ne dépasse pas un mètre : il devait donc exister aussi des cloisons basses). Selon les renseignements oraux, les dalles de schiste étaient percées de jours permettant aux animaux de passer leurs têtes et de « voir le feu ». Des vestiges de ces palis ont effectivement été trouvés lors de l’enquête, mais leur état de délabrement n’a pas permis de les prendre en compte dans cette étude.

Plan généralement plus complexes à Rochefort-en-Terre : en équerre, allongé et divisé en profondeur par des cloisons ou refends.

* Parti de coupe

Rez-de-chaussée et comble à surcroît

La répartition se fait selon deux critères : l’un géographique, l’autre chronologique. C’est le type rural par excellence, ce qui explique sa quasi absence à Rochefort-en-Terre. D’autre part, c’est le type utilisé à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, époque qui fournit la très grande majorité du corpus maisons-fermes du canton. Ces deux paramètres (canton principalement rural et abondance de l’habitat tardif) expliquent très simplement l’abondance du type. Cette fréquence n’est pas représentée parmi les édifices sélectionnés pour étude où il s’avère que les maisons anciennes (XVIe et XVIIe siècles) sont surreprésentées par rapport aux maisons du XIXe siècle ; la liste des paramètres de repérage permet de rétablir la proportion réelle du type

Étage carré

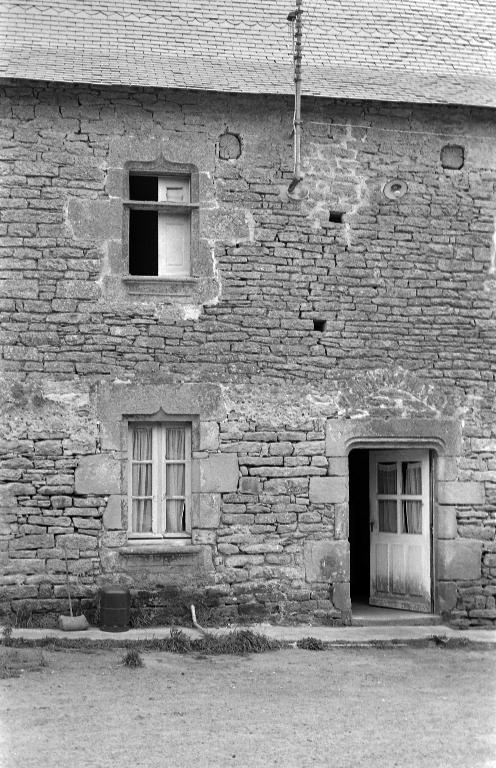

À l’inverse du premier type, la présence d’un étage carré est d’une part un phénomène urbain (Rochefort-en-Terre, les maisons des villages comme Pluherlin, Malansac ou Saint-Laurent-sur-Oust) ; d’autre part un phénomène chronologique : aux époques anciennes (XVIe, XVIIe et début XVIIIe siècles), l’étage carré, en campagne, est plus abondant : Cargibon, Chez les Glumeaux et la Mutte (Pluherlin), Carglio, la Ville-Audy et la Ville-aux-Beuroux (Malansac), la Garenne (Limerzel), Branzan et la Ville-Oillo (Caden).

5 Élévations extérieures

* Élévations antérieures toujours plus ajourées

Il existe quelques exemples de pignons ouverts de jours ou de petites fenêtres éclairant une chambre d’étage : Chez les Glumeaux (Pluherlin), Branzan (Caden). La situation du bâtiment par rapport aux accès influe parfois sur la répartition des ouvertures : un bâtiment implanté au sud d’un chemin sera parfois plus ouvert sur côté nord, donnant sur ce chemin, soit au premier niveau (percement de porte), soit au deuxième niveau (gerbières). En conséquence de ce phénomène, on peut rencontrer des bâtiments ouverts, au sud, au premier niveau, de portes et fenêtres, et au nord, au deuxième niveau, de gerbières.

* Élévations très généralement irrégulières, sans souci de composition

Quelques exemples d’élévations à travées : la Bogerais (Saint-Gravé) et plus rarement encore d’élévations ordonnancées : la Bâtardais (Saint-Gravé), à composition symétrique en quinconce. La présence de travées et de composition ordonnancée est liée au fait urbain.

* Forme des baies

Les baies sont rectangulaires à linteau monolithe : les portes en plein cintre datent les bâtiments du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. Les baies en segment se trouvent en village. Les gerbières sont soit non passantes, soit très légèrement passantes ; les lucarnes en pierre se répartissent globalement selon deux époques : d’une part le XVIIe siècle et éventuellement le XVIIIe siècle : maison au village de Saint-Laurent-sur-Oust, 1624 ; maison au village de Pluherlin, vers 1650 ; la Ville-aux-Beuroux à Malansac, 1680 ; ferme de la Bâtardais à Saint-Gravé, 1680. D’autre part la fin du XIXe siècle et le XXe siècle (hors corpus).

* Décor

Fort peu de choses à signaler : appui de fenêtre mouluré, jusque vers la fin du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle. La mouluration des baies est rudimentaire (simple chanfrein) ; quelques corniches simplement moulurées (cavet ou quart de rond). Les cheminées sont elles-mêmes peu ornées. À signaler, la cheminée de la deuxième maison au village de Pluherlin, couverte d’un lambris en chêne, contemporain de la maison (milieu du XVIIe siècle). Décor plus abondant sur les maisons les plus anciennes (XVIe siècle) de Rochefort-en-Terre.

6 Couvertures

Les toits sont à longs pans, à pignon couvert ou à pignon découvert ; souvent un seul pignon est découvert. Les couvertures en ardoise sont à faîtage en lignolet croisé, lequel porte souvent la date de fabrication de la toiture, inscrite par perçage d’une des ardoises faîtières. Ces toitures ne sont jamais antérieures au XIXe siècle.

Les charpentes sont très simples : à poinçon sur entrait retroussé, contreventement par liens, présence rare de sous-faîtage.

7 Distribution intérieure

* Répartition des fonctions

Le canton de Rochefort-en-Terre est un secteur où les fonctions agricoles et de logement ne sont pas nécessairement séparées dans des bâtiments différents ; on y rencontre en effet des maisons à fonctions multiples ou des unités à fonctions multiples éventuellement comprises dans un ensemble plus important (fermes en alignement). Le schéma général est le suivant : logis-étable au rez-de-chaussée, grenier dans le comble à surcroît. Indiquons dès maintenant que la dénomination « étable » n’est pas toujours attestée, que les fonctions ont pu changer et se déplacer au cours des temps. Nous avons déjà signalé la rareté des fermes pourvues d’un étage carré ; aussi le schéma horizontal de répartition est-il beaucoup plus fréquent que le schéma vertical (logis sur étable). Exemples :

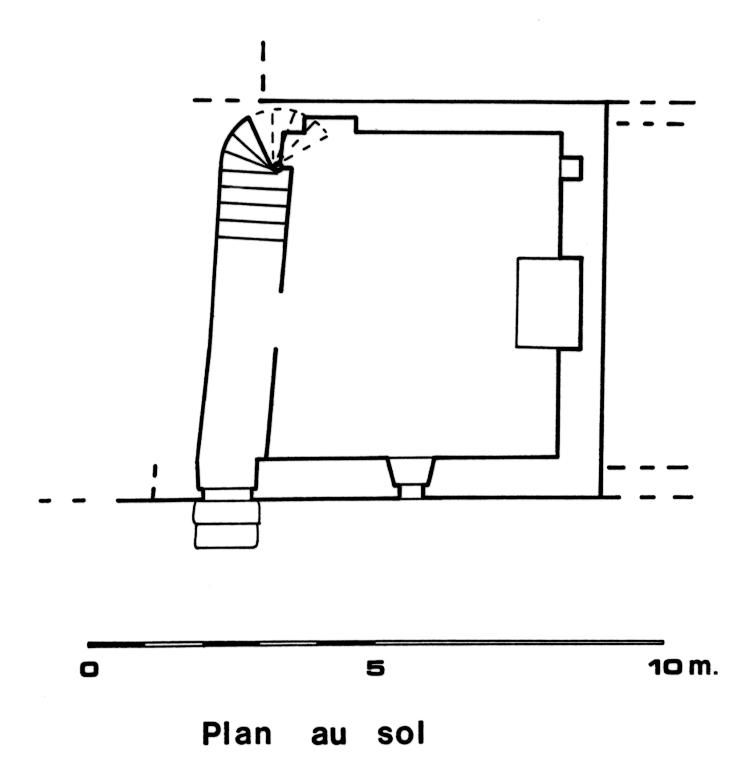

Le Lot (Caden) : très bon exemple de maison comprenant logis et étable au rez-de-chaussée et grenier dans le comble à surcroît ; la division ancienne est partiellement conservée, constituée par une grande auge de pierre et des palis de schiste (une seule dalle en place). L’entrée du logis se fait en façade antérieure, l’accès à l’étable par une porte en façade postérieure ; l’accès au grenier par un escalier en vis hors œuvre au milieu de la façade sud.

La Bâtardais (Saint-Gravé) : maison avec logis et pièce agricole au rez-de-chaussée, cloison de bois, grenier dans le comble à surcroît ; chaque pièce a un accès direct en façade sud ; la pièce agricole (étable ?) possède un deuxième accès en façade nord, escalier en équerre dans cette pièce pour accéder au grenier non divisé.

Crévéac (Limerzel) : ferme en alignement composée d’une unité logis-étable, second logis, remise. Selon un renseignement oral, l’unité logis-étable était desservie par une porte unique en façade sud et donc utilisée par les gens et les animaux ; ce bâtiment est remanié : une deuxième porte a été ouverte au sud vers 1940 quand l’unité a été transformée en étable seule ; en revanche au nord, la porte ancienne est murée.

Kerioche (Pluherlin) : ferme en alignement composée d’une unité logis-étable avec deux portes en façade sud, fenêtre sur logis, jour sur étable, séparation disparue ; second logis avec pièce de débarras isolée par une cloison de bois, sans accès extérieur. L’unité logis-étable n’a pas d’escalier ; le second logis a un escalier en équerre accessible depuis la pièce du logis dans l’angle du mur nord et de la cloison.

Cargibon (Pluherlin) : maison à logis sur étable ; au rez-de-chaussée, pièce sans cheminée, à usage actuel d’étable ; dans l’angle, escalier en vis desservant l’étage carré à usage de logis (fenêtre en façade, cheminée).

Même type à Kermichel (Limerzel), mais l’escalier est extérieur, plaqué en façade.

Chez les Glumeaux (Pluherlin), on a probablement aussi une maison du type logis sur dépendance, bien que la pièce du rez-de-chaussée (actuellement cellier) soit pourvue d’une cheminée ; on sait en effet que la cheminée n’implique pas nécessairement une pièce de logis ; dans le cas présent, c’est le fait d’avoir un jour au rez-de-chaussée plutôt qu’une fenêtre qui donne une indication sur la destination de la pièce.

Branzan (Caden) : exemple remarquable de maison à fonctions multiples combinant les divisions horizontale et verticale. Au rez-de-chaussée on a, à gauche, une pièce de logis, à droite une pièce de dépendance avec porte et jour, séparation par une cloison de bois ; au deuxième, on a, à gauche, grenier dans le comble à haut surcroît ouvert d’une gerbière, et à droite, chambre plafonnée avec cheminée et grenier au-dessus avec jour en pignon. L’escalier hors œuvre en vis, au milieu du bâtiment côté sud, est accessible à partir de la pièce de dépendance et dessert l’étage et le comble de la seule partie droite de la maison.

Les maisons à logis indépendant sont cependant les cas les plus répandus, avec deux variantes principales selon que la maison est à étage ou sans étage. Ces maisons sont généralement très peu divisées et comportent une pièce par niveau ; parfois, un débarras est isolé par une cloison de bois : maison 1 au village de Pluherlin, Carglio (Malansac). La maison au village de Malansac, de type urbain, présente une distribution différente : couloir central desservant deux pièce latérales et l’escalier ; ce type de distribution, par ailleurs habituel dans des bâtiments plus complexes du genre « manoir », est en fait absent des fermes et maisons rurales du canton.

* Les escaliers

Emplacement : les escaliers extérieurs sont quasi absents du canton : Kermichel (Limerzel).

* Escaliers hors œuvre ou demi-hors œuvre : total 7

Le type correspond à la présence d’une tour d’escalier qui se greffe soit en façade antérieure : Branzan et le Lot (Caden), soit en façade postérieure : la Mutte (Pluherlin), la Bâtardais (Saint-Gravé) et généralement sur le pan du mur plutôt que sur l’angle. La maison 1 au village de Pluherlin a un escalier dans une tour carrée décalée sur l’angle postérieur. Dans la deuxième maison du même village, l’escalier est dans une tour décalée ; cette variante semble une particularité de ce secteur de la commune.

* Escalier dans œuvre : total 15.

Il est construit dans un angle de la maison, qui est toujours l’angle opposé au pignon qui porte la cheminée ; pour les escaliers en vis, l’angle est généralement arrondi ; ce détail permet du reste de restituer l’emplacement le type de l’escalier quand il a disparu. La présence de jours superposés en façade est un critère supplémentaire : Truda (Limerzel), où l’escalier disparu peut être restitué de façon certaine. À la maison de Malansac, de type urbain, l’escalier dans œuvre est dans un couloir central entre deux refends.

Forme

* L’escalier en vis sans jour est le plus fréquent (treize exemples) ; il est utilisé aux XVIe et XVIIe siècles mais aussi au XVIIIe siècle ; le plus tardif exemple daté est celui de Branzan à Caden (1783) ; l’escalier de la maison le Lot (Caden) est aussi de la fin du XVIIIe siècle.

* L’escalier tournant à retours : trois exemples ; la maison 1 du village de Pluherlin a un escalier à mur-noyau ; l’escalier de la ferme la Garenne (Limerzel) est du type rampe sur rampe à balustres ; l’escalier de la maison du village de Malansac est rampe sur rampe. Les rares escaliers du XIXe siècle sont généralement droits ou en équerre : Crévéac (Limerzel).

Matériau

Les escaliers en vis sont en bois avec marches monoxyles engagées dans un poteau central : la Ville-Audy (Malansac) ou en pierre avec marches monolithes portant noyau : le Lot et Branzan (Caden). Les deux matériaux sont aussi utilisés pour les escaliers tournant à retours : un exemple en pierre à Pluherlin, deux exemples en bois à marches d’assemblage à la ferme la Garenne (Limerzel) et au village de Malansac.

Photographe à l'Inventaire