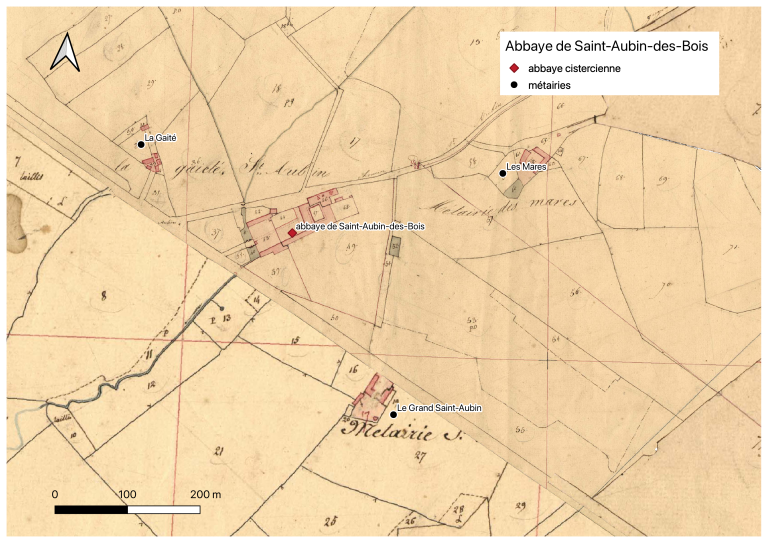

Fondée en 1137 par le comte de Penthièvre, Geoffroy II Botterel, l'abbaye de cisterciens se situe en plein coeur de l'ancienne forêt de Lanmor (actuelle forêt de la Hunaudaye et de Saint-Aubin-des-Bois). Détruite par un incendie en 1240 et reconstruite au milieu du 13e siècle avec l'aide financière de Denise de Matignon, Saint-Aubin-des-Bois marque de son emprunte le paysage sur le littoral du Penthièvre à Erquy et Fréhel en y aménageant de nombreuses granges. Vendue comme bien national à la Révolution française, elle est rachetée par l'évêque de Saint-Brieuc en 1825 qui en fait une retraite pour les prêtres du diocèse, puis un asile de fous géré par les Frères de Saint-Jean de Dieu jusqu'en 1838. Vendue par Mgr Le Mée, successeur de Mgr Le Groing de La Romagère, en 1845 aux demoiselles Des Roches de Chassay, elle présente alors des restes encore conséquents dessinés par Frotier de la Messelière en 1896. Devenue carrière de pierres pour la construction des châteaux de Saint-Aubin et de La Vallée et de plusieurs églises paroissiales (dont Quintenic), l'église abbatiale ainsi qu'une grande partie du cloître sont détruits. En revanche, l'enclos monastique triangulaire est bien préservé ainsi que les trois anciennes métairies (Les Mares, le Portail et le Grand Saint-Aubin).

- inventaire topographique, Jugon-les-Lacs

- enquête thématique régionale, Les granges et sites cisterciens de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Jugon-les-Lacs

-

Commune

Plédéliac

-

Lieu-dit

Saint-Aubin

-

Cadastre

1985

A3

363

-

Dénominationsabbaye

-

Genrede cisterciens

-

VocablesSaint-Aubin

-

Appellationsabbaye de Saint-Aubin-des-Bois

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle, 18e siècle

- Principale : 13e siècle

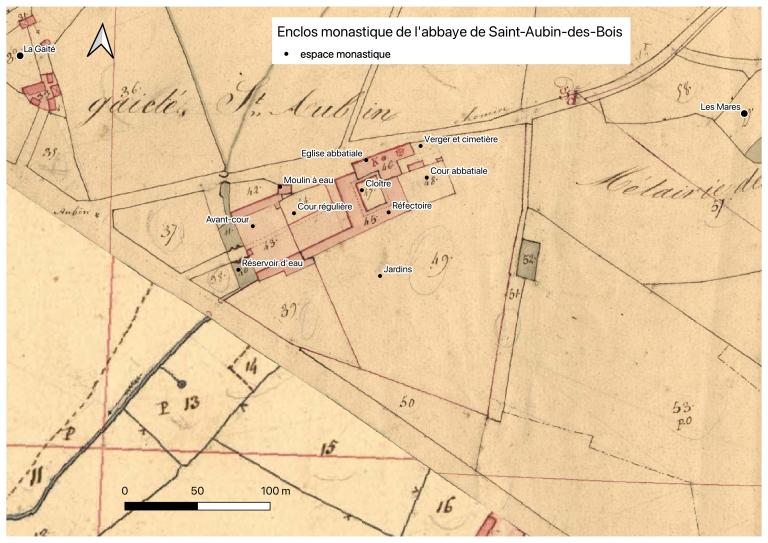

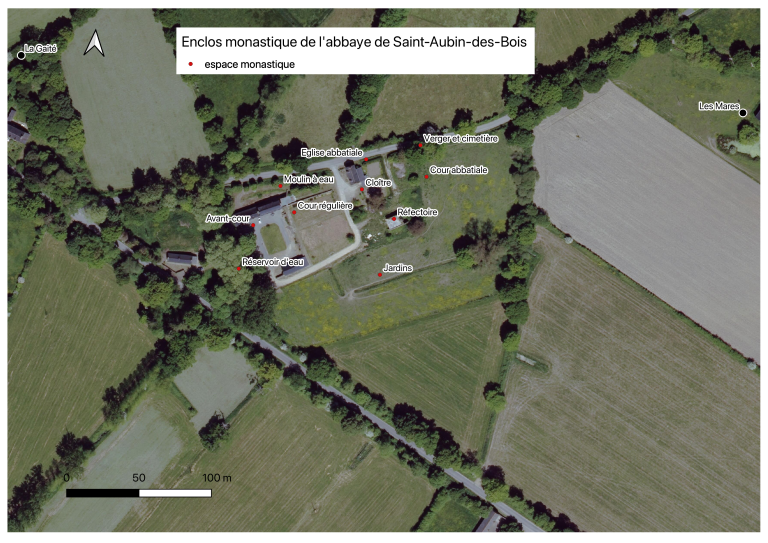

L'enclos monastique de forme triangulaire est toujours bien visible. Aux trois extrémités, les anciennes fermes des moines présentent des vestiges d'anciennes granges cisterciennes (Les Mares, Le Grand Saint-Aubin et l'Hôtel de la Gaité). A l'intérieur de l'enclos, quatre terrasses sont figurées sur le cadastre de 1837 et présentaient la séparation des espaces monastiques : d'est en ouest, la cour abbatiale, le carré claustral, la cour régulière et la ferme abbatiale ou avant-cour en contrebas.

Au nord, l'église abbatiale en forme de croix latine date du 12e siècle. Une partie a été reconstruite au 13e siècle ainsi que le chevet plat rallongé au 15e siècle. Le bras nord du transept est abattu au 18e siècle en raison de sa ruine. Au sud, les galeries du cloître sont de styles Renaissance et classique, une partie étant reconstruite au 18e siècle. Quelques vestiges d'accroches subsistent encore sur la partie nord du mur gouttereau de l'ancienne aile du réfectoire. La disposition des trois ailes du cloître était traditionnelle : l'aile du dortoir et de la salle capitulaire à l'est, l'aile du réfectoire et de la cuisine au sud et l'aile des hôtes à l'ouest (venant remplacer l'ancienne aile des convers). Les trois bâtiments sont reconstruits entre la seconde moitié du 17e siècle et le courant du 18e siècle.

A l'est du cloître, une porterie ouvrait sur la cour abbatiale. Cette dernière, dévolue à l'abbé et cernée de murs, accueillait le manoir abbatial, des écuries, une boulangerie et un colombier, d'après un procès-verbal de reconstruction établi au 17e siècle.

A l'ouest du cloître, la cour régulière était cernée de bâtiments au Moyen Âge. Sur le plan cadastral de 1837, il n'en subsiste que la partie méridionale composée alors des grands greniers et des écuries de la communauté. En contrebas, la dernière cour a été aménagée au début du 18e siècle. Au Moyen Âge, le moulin à eau dit moulin de la Porte était alimenté par un grand étang barré par une digue que constitue la route actuelle. De grands travaux sont entrepris dans tout le monastère : l'étang est asséché pour être converti en prairie et de nouvelles digues sont aménagées plus en amont pour former deux nouveaux étangs qui sont toujours visibles. L'ancienne grange abbatiale est en partie reconstruite sur cette nouvelle avant-cour qui en conserve encore l'aspect : deux corps de bâtiments symétriques au nord et au sud encadrent une cour quadrangulaire fermée à l'ouest par deux réservoirs d'eau coupés au centre à l'origine par un pont-levis. Au nord, la boulangerie, les étables, l'orangerie et une porcherie sont aménagées. Elles faisaient face à un pressoir à cidre, une remise à charrette et une écurie. L'ancien moulin à eau est désaffecté mais on peut voir encore quelques assises de mur en gros blocs de granite gris sous la route.

Seule l'avant-cour d'époque moderne a été conservée. Le monastère a fait l'objet d'un grand chantier de destruction pour permettre la construction de plusieurs églises et châteaux voisins. Toutefois, une partie de l'ancien réfectoire est encore debout. il subsiste une salle avec une cheminée en granite et un évier construits au 18e siècle. Le décor de la salle laisse percevoir plusieurs couches d'enduit dont le dernier présente un badigeon rouge en sous-bassement surmonté d'un badigeon ocre. Au-dessus de la cheminée et de la porte (sur le pignon est), un décor de fausses pierres tend à disparaître. L'édifice servait d'habitation aux anciens fermiers jusque dans les années 1980.

La propriété privée est habitée actuellement au niveau de l'avant-cour qui a été entièrement restaurée récemment. Une maison a été construite au 20e siècle à l'emplacement de l'entrée de l'église. Une allée de vieux tilleuls (bien conservée) menaient à l'église.

[Fadila Hamelin, 2020]

-

Murs

- granite

- moellon

-

Toitsardoise

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationvestiges

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) IGN

- (c) Fadila Hamelin

- (c) IGN

- (c) Fadila Hamelin

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) IGN

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

A.D. Côtes-d'Armor. Série Q : 1 Q 136. Plédéliac. Biens nationaux, état et notice des monuments de peinture, sculpture, gravure et dessin et ouvrages d'art, par Augustin Guernion peintre de profession, 16 Août 1791.

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

A.D. Côtes-d'Armor. Série Q : 1 Q 1-18. Plédéliac. Biens nationaux, procès verbal de visite des biens dépendant de l'abbaye Saint-Aubin des Bois, 1790.

Bibliographie

-

DE WAREN, comte Henry. La Bretagne cistercienne. 1946.

p. 75, 102-103, 152 -

COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1940, 2e fascicule.

p. 298 -

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Le pays de Lamballe, de Saint-Brieuc à Saint-Cast et de Plancoët à Moncontour. Plouagat, 1991.

p. 183 -

COPY, Jean-Yves. Les tombeaux en Haute-Bretagne aux XIVe et XVe siècles. Th. 3e cycle : Hist. Art : Rennes 2, Université de Haute-Bretagne : 1981.

p. 219 -

OGEE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nouvelle édition, Rennes : Molliex, 1843-1853, 2 vol.

p. 698 -

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Au coeur du Penthièvre. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1951.

p. 123-124 -

DUFIEF, André. Les Cisterciens en Bretagne, XIIe-XIIIe siècles. Rennes : Les Presses Universitaires de Rennes, 1997.

p. 176-189 -

LA MOTTE ROUGE, Daniel de. Châtellenie de Lamballe, vieilles demeures et vieilles gens. Imprimerie de Châtelaudren, 1977.

p. 404-407 -

-

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2

LE DOUARIN, Jean-Gary, L’abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois en Plédéliac. Logiques d’implantation et insertion d’un monastère dans un territoire, master 2 d’archéologie, Rennes 2, 2018, 2 vol., 248 p.

LE DOUARIN, Jean-Gary, L’abbaye de Saint-Aubin-des-Bois en Plédéliac : bilan historique et historiographique, master 1 d’archéologie, Rennes 2, 2016, 2 vol.

Périodiques

-

AMIOT, Pierre. L'abbaye Saint-Aubin-des-Bois. Le pays de Dinan, revue historique, littéraire, artistique et ethnologique du pays de Dinan, 1981.

p. 70, 80

Annexes

-

AD 22. 1 Q 1/8, procès verbal de visite des biens nationaux dépendant de l´abbaye Saint-Aubin des Bois, 20 décembre 1790

-

AD 22. Série Q ; 1 Q 136. Etat et notice des monuments de peinture, sculpture, gravure et dessin et ouvrages d´art, par Augustin Guernion peintre de profession.16 août 1791

-

COPY, Jean-Yves. Les tombeaux en Haute-Bretagne aux XIVe et XVe siècles. Th. 3e cycle : Hist. Art : Rennes 2, Université de Haute-Bretagne : 1981, t. 2, p. 219, n° 121

Photographe à l'Inventaire