Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Saint-Cast-le-Guildo

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Matignon

-

Commune

Saint-Cast-le-Guildo

-

Lieu-dit

le Guildo

-

Adresse

rue des Quais

-

Cadastre

2001

159 B3 non cadastré ;

domaine

public

-

Dénominationsport

-

Parties constituantes non étudiéesquai, cale, digue

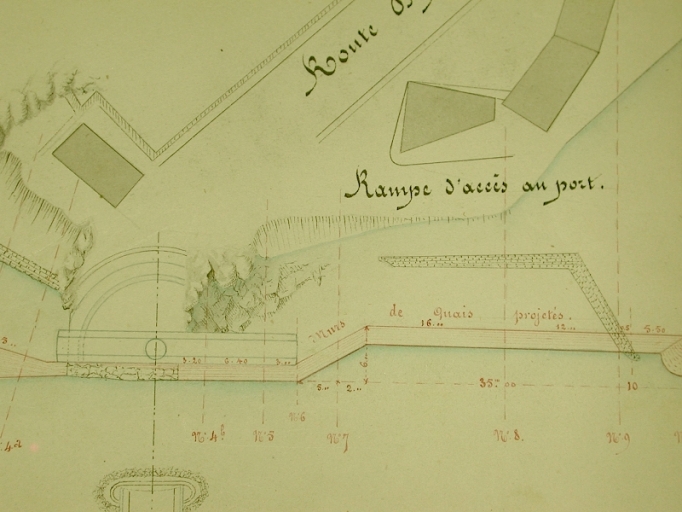

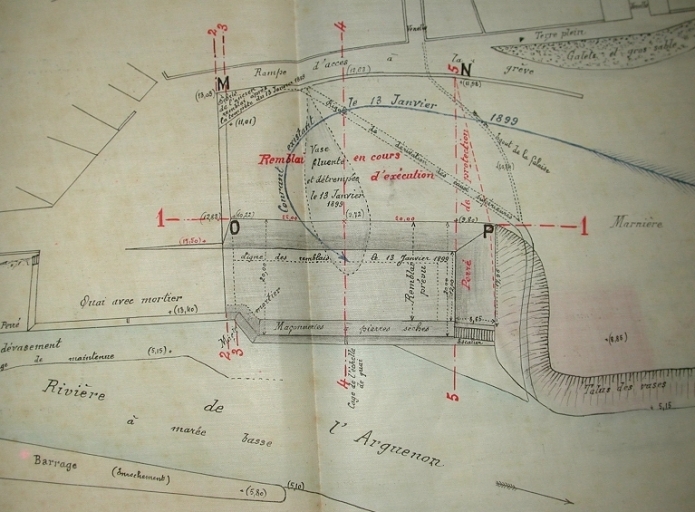

Cette voie de passage assurant la liaison entre le Penthièvre et le Poudouvre était dépourvue de cale d'embarquement jusqu'à la moitié du 19e siècle. L'embarquement se faisait sur un simple terrassement de pierres, ou à l'un ou l'autre du rocher dit "le Chaland" ou de celui de la "Dinanmase". La loi du 28 août 1790 supprime le droit de passage sur les rivières, qui est désormais assuré par un service loué à l'Etat par un passeur privé. Le chanoine Tréguy apporte qu'un des derniers passeurs du gué est Marc Bocquemin, décédé à 90 ans, en 1885. L'activité de passage est forte lors des grandes foires de Montbran, Plancoët, Matignon. La famille Tréguy possédait à la fin du 19e siècle la plupart des maisons du port du Guildo (rive gauche). La présence des religieuses du couvent des Carmes est encore symbolisée par l'existence d'une statuette de la Vierge, située dans une niche, au pignon d'une ancienne maison, au 4 rue des Pierres sonnantes. Avec le commerce de la toile, du bois et du blé, qui transitent par les ports de la côte au 17e siècle, à l'apogée du commerce triangulaire mené par les Malouins, le port du Guildo reçoit nombre de navires borneurs de moins de 100 tonneaux. 29 navires touchent le Guildo l'année 1683 pour un tonnage de 287 tx. On apprend par un mémoire du Chevalier de Mazin, rédigé en 1756 "qu'on peut entrer dans le port du Guildo depuis 4 h de flot jusqu'à 2 h de retirant avec toutes barques et bateaux du port de 50 à 60 tonneaux y trouvant dans les grandes marées 24 à 25 pieds de profondeur d'eau, 10 à 12 en mortes eaux." Mazin précise encore que "l'on construit dans ce port quantité de barques propres au cabotage et que l'on prétend que c'est l'endroit où elles se font le mieux." Cependant, pendant la Révolution et l'Empire, le port du Guildo souffre du manque d'équipements pour le transbordement des marchandises. En l'an 9 (1801), le conseil d'arrondissement de Dinan, puis le conseil général des Côtes du Nord signalent la nécessité de construire au Guildo un quai et une cale pour navires de 200 tonneaux. Au milieu du 19° siècle, l'activité du Guildo croît, bénéficiant d'une certaine stabilité politique et économique, sous la Restauration. L'activité céréalière de la région profite à l'exportation. La paroisse de Saint-Potan, dont dépend Notre-Dame-du-Guildo est davantage agricole que maritime. Les marins viennent des paroisses voisines, de Pléboulle, Saint-Germain- de- la- mer et Saint-Cast mais aussi de la vallée de la Rance. Le port reçoit des navires de 200 tonneaux. On y charge beaucoup de grains à destination de Libourne. En 1830, le conseil général attire l'attention du gouvernement sur l'utilité d'un éperon et d'une cale d'embarquement, qui sera enfin réalisé en 1843, au détriment d'un autre projet de port dans l'anse Saint-Jean (port aux moulins), en Matignon. Dans la même période, Port-Nieux est fermé quelque temps à l'exportation, le commerce des grains est alors dirigé sur le Guildo. Les caboteurs peuvent débarquer sur les deux rives de l'Arguenon, mais à l'échouage sur des fonds durs. Les navires anglais apportent de la houille, du ciment de Portland, du plâtre et de la chaux à la fin du 19° siècle. En 1864, le premier pont sur l'Arguenon (plans de Mr Béziers de la Fosse, architecte à Saint-Servan), propriété privée, est inauguré, long de 142 m, avec un tablier en bois large de 6 m et une travée mobile de 12 m, laissant le passage aux bateaux pour remonter jusqu'à Plancoët. Son passage est payant jusqu'à son rachat par le département en 1873. Un nouvel ouvrage remplace l'ancien en 1906, avec l'arrivée du chemin de fer. En 1867, le port du Guildo est celui qui charge le plus de céréales entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. 5000 tonneaux de grains y transitent par an. Mais les travaux se font attendre. Les travaux du port du Guildo vont s'échelonner tout au long de la 2e moitié du 19e siècle et du 1er quart 20e siècle : 1864 : projet de construction de quais sur les deux rives de la rivière de l'Arguenon, à l'aval du pont du Guildo (Dujardin, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées). On peut remarquer l'ancienne cale, les deux rampes d'axés et le bâtiment du négociant Ribonnet. La maison du garde est en amont du pont, rive gauche. Le passe-pied de 1m de large est établi le long de la coulée du pont pour le halage des navires. Monsieur Guilloux est l'entrepreneur. Les travaux de la rive droite seront achevés en 1871. Ceux de la rive gauche, à cause des fondations sur une vase plus molle, ne seront réalisés qu'en 1874. Les deux quais sont en maçonnerie de pierres sèches, technique traditionnelle adoptée pour les murs peu exposés. Le quai rive gauche a un mur de 35 m de longueur construit sur un fond de rochers à 40 m en aval du pont. Le terre-plein du quai est terminé par des perrés à l'amont et à l'aval, relié par une rampe à la route. Des escalier en pierre desservent la grève en amont, devant le maison du gardien et le restaurant Dibonet. Une des piles du pont porte une échelle de marée graduée, pour connaître l'heure de passer l'arche mobile, afin de remonter avec le flot jusqu'à Plancoët. Le chemin de halage rive gauche est fort utile. 25 gabares sans mâture, de 10 tonneaux en moyenne, complètent le trafic portuaire, transportant les marnes du Guildo, pour les cultivateurs de linteaux. 1869-1875 : projet d'allongement du quai rive gauche. En 1876, amélioration de la rampe située à l'aval du quai d'origine, 18,30 m de long, utilisée pour le transport de la marne, par les voitures à cheval. La largeur de la rampe est portée à 4 m avec une déclivité diminuée (0,0234%). Le projet primitif sera modifié en 1870 : quai de débarquement en aval du pont mobile, de 38 m de long, à 6 m en arrière de la culée du pont. En amont, une voie d'axés rejoint la route départementale et le pont du Guildo. Il faut prendre en compte la violence des courants de marée pour édifier les quais, qui vont servir les navires, dans leurs manoeuvres de touage (chalands de petit tonnage qui remontent jusqu'à Plancoët). Les rochers le long des quais seront arasés pour faciliter l'échouage de ces navires. Le chemin de la marnière est amélioré pour le passage des charrettes. 1897-98 : allongement du quai rive gauche en maçonnerie sur une longueur projetée de 35 m. Les enrochements conduisent l'eau douce sous l'arche marinière. L'ingénieur en chef est Thiébaut. L'adjudication est datée du 18 février 1898. Les fondations des quais et les remblais du terre-plein en arrière du quai sont réalisés en maçonnerie de pierres sèches, de façon traditionnelle. La délimitation des rivages de la mer sur l'Arguenon est reportée en amont du pont, à la balise de la Ménardais (en Créhen), sur la proposition des communes riveraines, pour conserver la domanialité de la partie maritime de l'Arguenon et le droit d'axés gratuit à ces ressources (marne et sable coquillier). 1904 : les travaux d'installation de la voie ferrée conduisent à remblayer le devant des maisons du port et à constituer ainsi un ouvrage de défense contre la mer et une facilité d'axés aux marnières. Une partie du quai éboulé par les tempêtes, le Touring Club de France alloue une subvention pour sa restauration. 1905 : reconstruction d'une partie des quais selon le principe des voûtes creuses par l'ingénieur Harel de la Noë, alors que les quais côté Créhen s'envasent. 1920 : éboulement des murs du quai et reconstruction. Le trafic ralenti pendant la 1° guerre reprend après 1921. Mais le commerce avec l'étranger diminue. La route et le transport ferroviaire commencent à concurrencer le bornage et le cabotage. Le déclin du port du Guildo commence. En 1963, se crée un syndicat intercommunal de l'Arguenon Maritime, pour accompagner le développement économique, social et touristique de la région traversée par le cours maritime de l'Arguenon. Un nouveau pont, plus adapté à l'intensité du commerce par la route est édifié en 1973, en aval du premier. La maison du capitaine Francis Bon est détruite, ainsi que le four à chaux, pour réaliser ces aménagements et relier le pont à la route départementale. Dans la 2e moitié du 20e siècle, le terre-plein des quais est recouvert de béton. Un nouveau quai est réalisé en 1973. Des bâtiments de stockage et de production de ciment et de briques utilisent une partie de l'emplacement. La société Prémabois s'installe sur les deux rives. Le port du Guildo reste aujourd'hui un port de caractère, malgré une activité commerciale très réduite au passage irrégulier de quelques bateaux transportant une fois par mois du bois du nord, à l'attention de la société Prémabois. Le "pilote" du port Léon Batard n'a plus beaucoup à oeuvrer pour aider les navires à faire demi tour dans la rivière, pour venir accoster au quai de la rive gauche, en évitant les courants et les zones d'échouage. La concurrence du port du Légué a participé à la déshérence du port. Les gabares ne remontent plus la rivière de l'Arguenon jusqu'à Plancoët, limite de salure des eaux fixée en 1853, depuis plus d'un demi-siècle, et les femmes du Guildo ne vont plus faire leur marché hebdomadaire en doris. Les derniers bateaux-carrelets, pêchant la civelle, en amont du pont se font aussi rares. Après le désenvasement en cours de la Rance, l'Arguenon pourrait espérer une opération semblable de curage de son lit, pour accueillir la plaisance. Le port d'échouage du Guildo accueille sur sa rive gauche des bateaux de plaisance en hivernage, quelques doris, et sur sa rive droite un chantier naval en pleine expansion. Les quais le terre-plein servent de dépôt aux bois du nord récemment débarqués. La marée vient aux jours de grande marée inonder les jardins et les cours des maisons situées rue du port. Les prairies d'obione se développent en même temps que le port s'envase, malgré la rectification de l'épi roceux, au niveau du pont du Guildo. Le port du Guildo a conservé un habitat traditionnel représentatif du bâti portuaire du 17e au 20e siècle : maison de capitaine Terre-Neuvas ou Cap-Hornier, maison et ancien entrepôt de négociant, maison du passeur, maisons de marin pêcheur côtier, ancien grenier à sel, caserne des douanes transformée en logement familial, bureau des douanes. Ces bâtiments alignés en rangées régulières, parallèles au port ont trouvé de nouvelles fonctions résidentielles. Le port du Guildo recherche aujourd'hui une nouvelle vocation d'accueil des navires plaisanciers et des randonneurs côtiers, qui pourraient profiter d'aménagements légers d'accueil sur les deux rives, si le désenvasement du port est poursuivi.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle , (incertitude)

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

- Secondaire : 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1864, daté par travaux historiques

- 1898, daté par travaux historiques

- 1899, daté par travaux historiques

- 1905, daté par travaux historiques

- 1920, daté par travaux historiques

Le quai du Guildo est un quai à voûtes fondé sur une marne vaseuse. Il est l'oeuvre de l'ingénieur Harel de la Noë, fort de son expérience de franchissement des estuaires vaseux, pour l'édification des ponts et des viaducs pour le chemin de fer d'intérêt local. Pour réduire la pression sur le sol de fondation, il drague la marne sur 50-60 cm, lui substitue du sable pilonné et y place un large patin en béton armé. Des cintres en terre permettent de se dispenser de coffrage pour ces voûtes. Le procédé est connu sous l'Ancien Régime. Une section de quai fut reconstruite en 1905, en maçonnerie ordinaire au mortier de ciment, allégée par des voûtelettes selon un type de construction employé pour l'ouvrage du pont du Guildo. Edifiée, entre 1898 et 1899, sur pieux dans un fond marneux et construite sans mortier, cette portion s'était écroulée. Robuste après sa reconstruction, elle ne fut aucunement lézardée lors de l'éboulement du mur du quai survenu dans les années 1920. L'application de ce mode de construction sur fondations discontinues fut prônée dans les Côtes d'Armor pour abaisser le prix de revient, au début des années vingt, notamment, au port de Lannion, pour la construction d'un quai sur la rive gauche du Guer.

-

Toitsciment en couverture

-

Plansplan allongé

-

Couvrements

-

en brique

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

-

Autres organes de circulationrampe d'accès

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le port du Guildo mériterait une mesure de protection dans son ensemble (rive gauche et rive droite), au titre de "port de caractère" pour : conserver les caractéristiques traditionnelles de ses fonctions portuaires (quai, cale, rampe d'accés) ; protéger son habitat (grenier à sel, maisons de pêcheurs) en respectant les nouvelles fonctions résidentielles et en réhabilitant ce patrimoine portuaire, par de nouvelles fonctions d'accueil de la plaisance et de la pêche. Un plan d'interprétation de ce patrimoine maritime serait pertinent pour faire découvrir le port et son histoire, ainsi que celle de l'Arguenon.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

TREGUY, abbé Emmanuel-A. Le Guildo. Paris : H. Champion, 1914.

-

AMIOT, Pierre. Histoire de Saint-Cast-le-Guildo des origines à nos jours. Bannalec : Imprimerie Régionale, 1990.

p. 95, 123, 142 -

MAZIN, Charles. La Côte de Bretagne depuis Lancieux jusqu'à Pordic. In Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1971, 99.

-

PELAUD, M. Ports maritimes de la France. Notices sur les ports des baies de Saint-Brieuc et du Guildo et des parages voisins. Paris : Ministère des Travaux Publics : Imprimerie nationale, 1878.

-

SIOC´HAN-MONNIER, Françoise. La construction et l´évolution des ports en Bretagne aux 19e et 20e sièclesMém. Thèse : Hist. : Rennes, Université de Haute-Bretagne, 1998.

p. 394-395

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales