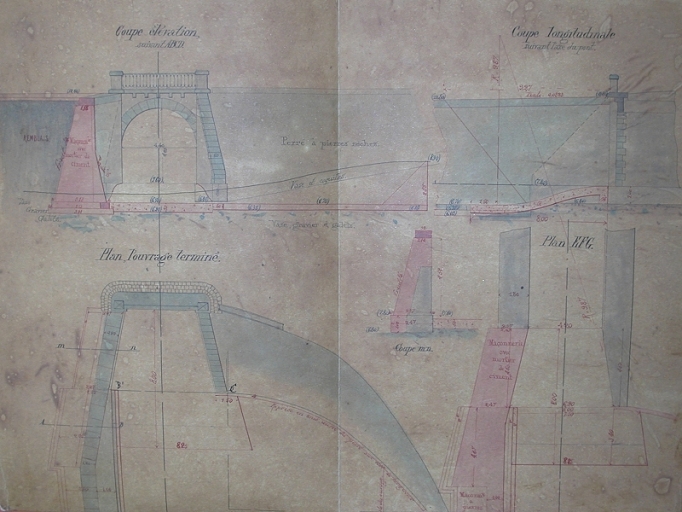

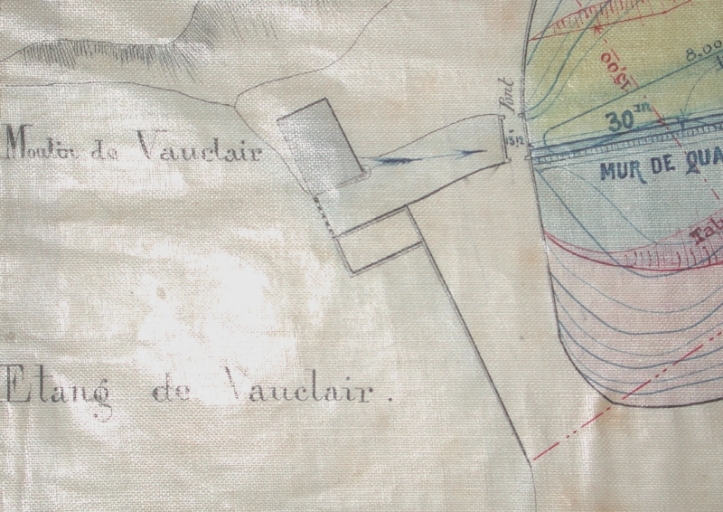

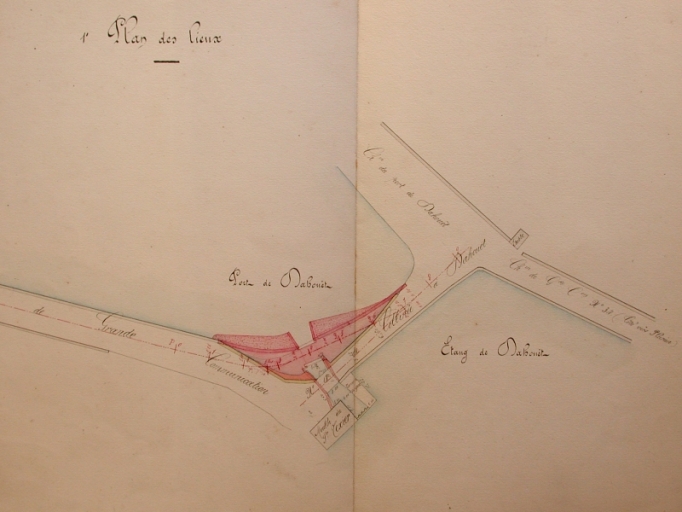

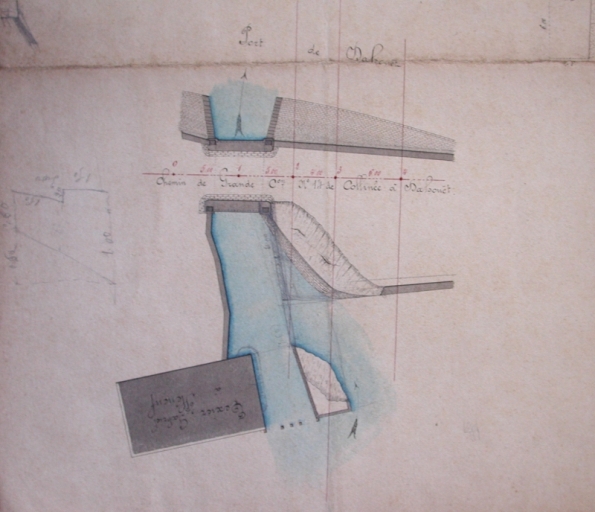

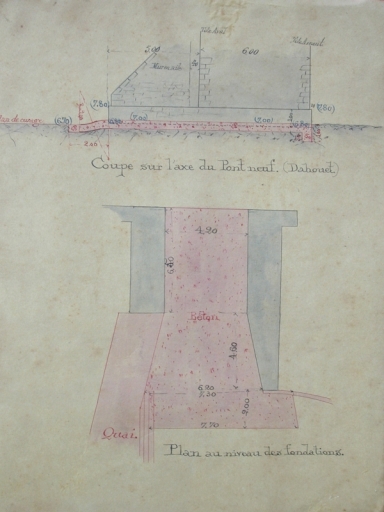

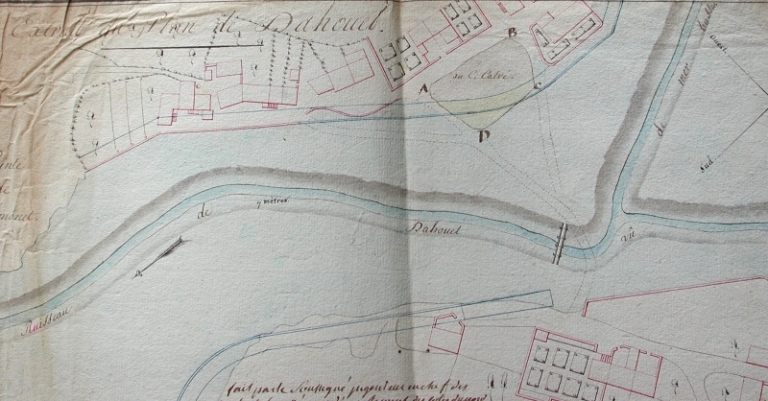

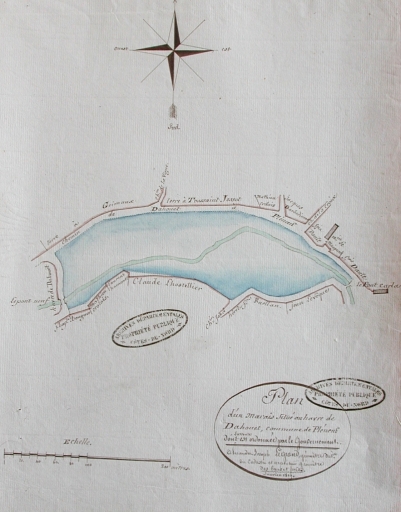

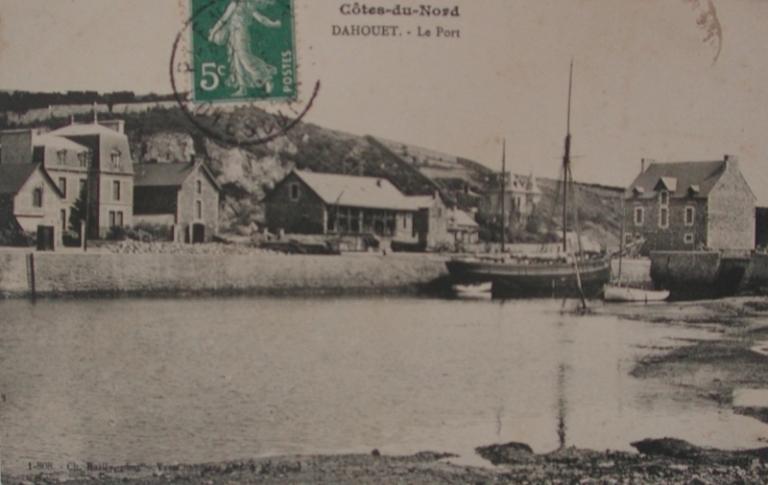

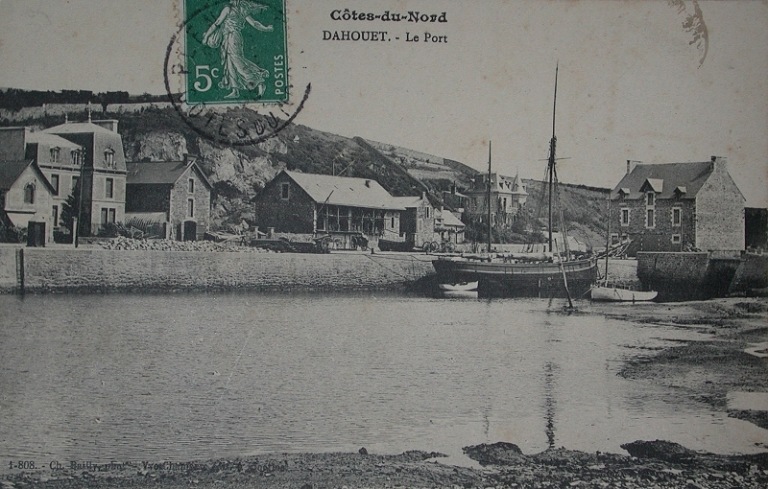

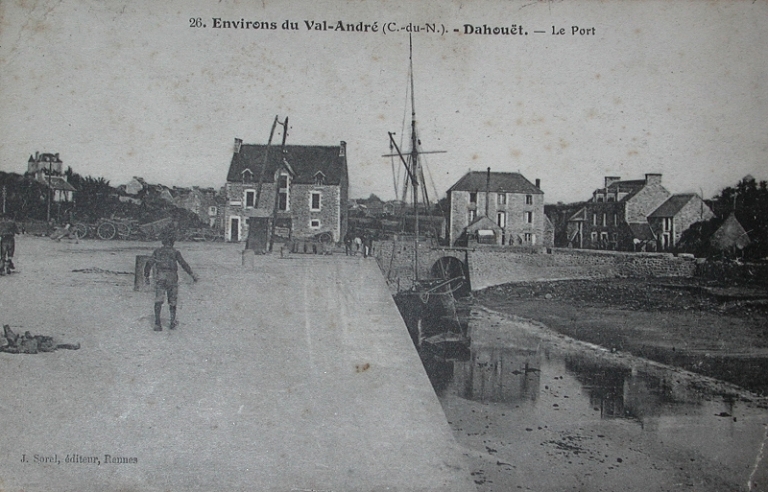

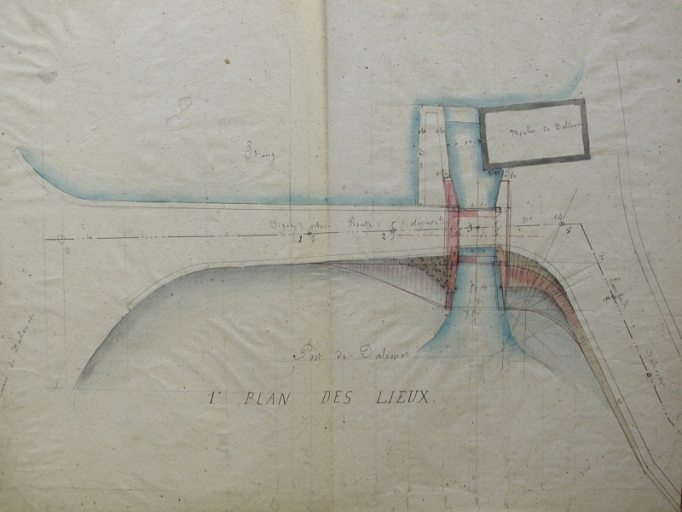

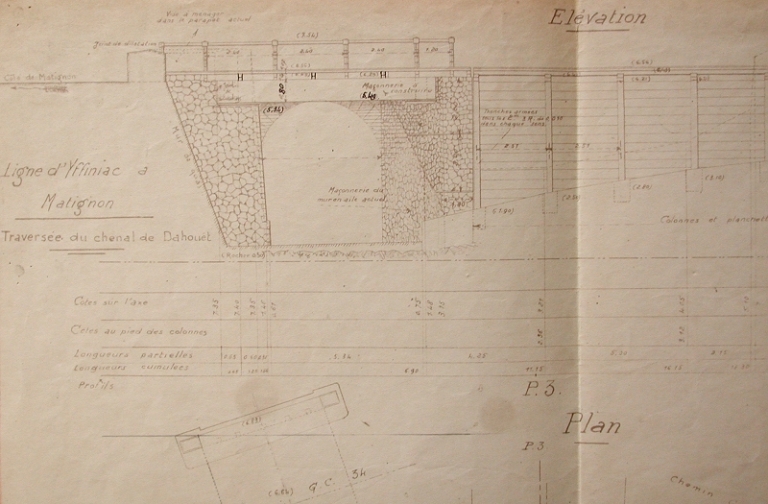

Le premier Pont-Neuf a été établi en 1791 : la seule route qui existait avant 1780 descendait des hauteurs de Saint-Alban et de Planguenoual, empruntait le "Fond-Chemin" et coupait le marais, passant la Flora sur un pont de bois. Elle gagnait alors le Mininihy par une petite route dont un tronçon existe encore aujourd´hui. Mais cette route était coupée aux heures de haute mer. Le « Pont Neuf » : il permettait de franchir la rivière sur une digue de terre et de pierres réalisée en 1791 et qui n´était recouverte par le flot montant qu´aux marées de vive-eau. Lorsque la nouvelle route descendant directement du Poirier fut ouverte, on traça dans son prolongement une même piste qui traversait le port avec un pont de bois sur la rivière, avec cependant les mêmes inconvénients que le Pont-Carla. Ce fut le Pont-Neuf, plus solide et plus sûr qui remplaça ce dernier, à l'endroit où fut construit le pont actuel. Ce nouveau pont en bois aboutissait à la nouvelle route de Lamballe par un chemin charretier. A la sortie du pont, une petite route fut tracée qui rejoignait le Pont-Carla et deviendrait plus tard l'assiette de l'actuelle rue du port. Cependant, ce pont était encore construit trop bas par rapport aux marées d'équinoxe. Il dût être renforcé en 1870. Un projet de reconstruction fut approuvé en 1874. L'ancien pont à tablier en bois fut remplacé par un pont en maçonnerie sur le chemin de circulation n° 14 de Collinée à Dahouët, auquel le pont à construire devait donner passage sur le ruisseau de Saint-Alban. La construction d'une portion de digue avec perrés fut réalisée plus tard pour relier le pont à la digue actuelle près du moulin à marée. La construction du Pont-Neuf L'administration des Pont et Chaussées a décidé en 1884 de construire un nouveau quai de 30 mètres dans l'alignement de la culée de la rive gauche du pont sous la route de Saint-Brieuc, avec le mur de raccordement au pont. Une première partie de 138,50 m de développement faisant un angle de 171° avec le quai neuf de 1866. Cette disposition permettrait l'accostage des bateaux au fond du port où la houle ne pénètre pas. Entre le quai et le pont, l'espace dégagé et remblayé servirait à édifier une plate-forme utile pour les dépôts de bois et de charbon. Suite à l'abaissement du radier en 1885, une convention fut signée avec le meunier du moulin de Vauclair. Extrait de la règlementation pour le fonctionnement du moulin du Pont-Neuf, suite à l'abaissement du radier en 1885 : Texier Gabriel, meunier, s'engage à laisser s'écrouler toute la retenue de l'étang de Vauclair à Dahouët, toutes les fois que son moulin chômera pendant que la mer rapporte et s'engage à poursuivre le curage jusqu'à la turbine en donnant au nouveau lit de la rivière, la longueur qu'i a sous le pont, dans la perspective du plafond des nouveaux quais, et de vider l'étang tous les 14 jours de vive-eau. La traversée du chenal de Dahouët empruntait la ligne d'Yffiniac à Matignon où passe le chemin de grande communication n° 14, enlevée par une crue en 1885. Des réparations furent donc nécessaires aux abords du pont à la demande de l'agent Voyer (plan et profils dessinés en 1885 par l'ingénieur Morvan). L'ouverture de la ligne de chemin de fer Lamballe-Pléneuf en 1921 qui passait à Dahouët, avant de remonter à Minihy, allait exiger de nouveaux travaux : élargissement et renforcement de la chaussée avec des poutres de béton. En 1973, un nouveau pont allait remplacer l'ancien avec de nouvelles culées et des murs destinés à soutenir la dalle en béton du tablier.

- inventaire préliminaire, Pléneuf-Val-André

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Pléneuf-Val-André

-

Adresse

Dahouët

-

Cadastre

non

cadastré

;

domaine

public

-

Dénominationspont

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Secondaire : 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1791, daté par travaux historiques

- 1866, daté par source

- 1973, daté par source

La digue du Pont-Neuf actuelle mesure 3,25 mètres de largeur à la base et 1,66 mètres de largeur au sommet. Cette digue ou mur de béton a disposé jusqu'en 1987 d'une porte métallique de 3 m sur 3 m fermée, fonctionnant comme une écluse, avec une vanne en bas de l'ouvrage, manoeuvrée à la main, permettant la vidange complète du bassin. A droite de l'ouvrage, se tenait un déversoir pour le trop plein d'eau et à gauche une passerelle. Mais en 1987, la porte métallique avait vécu, un nouveau système fut mis en place. Un massif de béton remplace aujourd'hui la porte avec à son centre une vanne d'évacuation. L'ancien Pont-Neuf maçonné avait une longueur de 13 mètres et une largeur de 4,40 mètres, avec une hauteur de 7 mètres au niveau des fondations (lit de graviers et de galets). L'ouvrage était construit en pierre de taille de granite. chenal a été creusé à la cote 6,70 mètres.

-

Murs

- granite

- ciment

-

État de conservationremanié

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

GRIMAUD, Michel. Pléneuf-Val-André et Dahouët au temps du train Renard, des goëlettes et des processions. Saint-Brieuc : Imprimerie briochine, 1982.

-

GUIGOT, André. Dahouët, port de Bretagne. Tome 1. Saint-Brieuc : Breizh-Compo, 1988.

p. 26