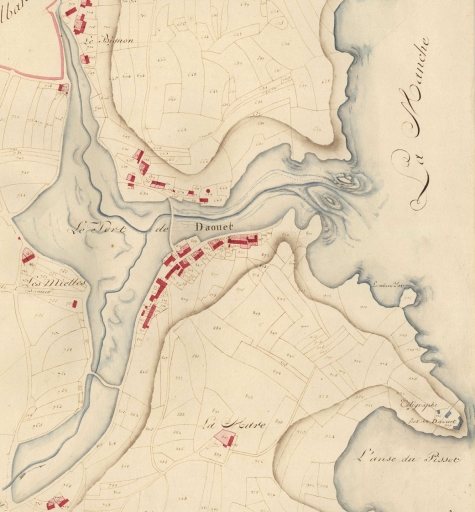

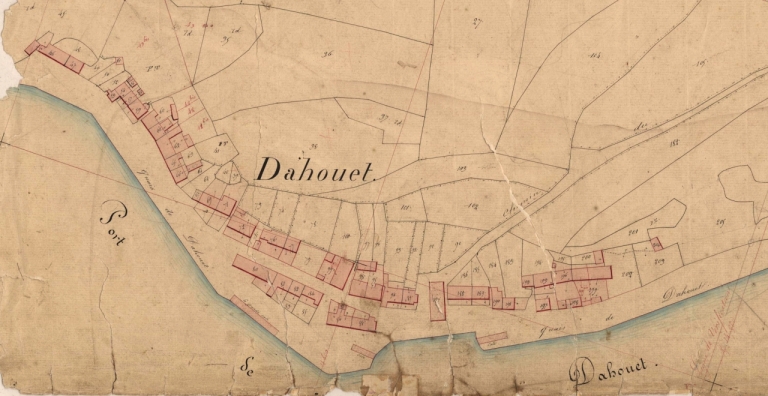

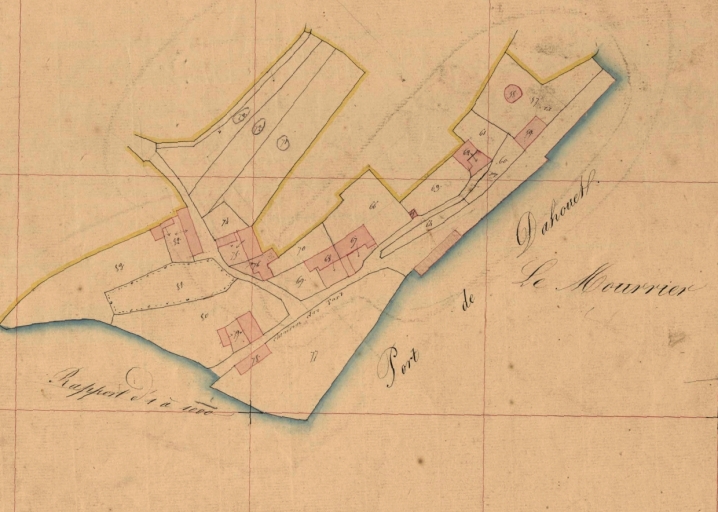

L´enquête a permis de repérer 34 oeuvres dont la chronologie s´étend du 17ème siècle au 1er quart du 20ème siècle. L´architecture est considérablement marquée par l´activité de négoce et d´armement animée par quelques familles au 19ème siècle (familles Durand, Le Péchon, Carfantan, Péniguel et Hamonet). L´organisation de l´habitat répond dans un premier temps à des contraintes topographiques. L´habitat est disposé en alignement le long du quai des Terre-Neuvas et du quai des Mûriers. Quant au paysage architectural, relativement homogène, il est essentiellement constitué d´édifices mitoyens construits en granite et grès sur un plan rectangulaire allongé, simple, voire double en profondeur.

Pour des raisons d´ancienneté et d´unicité, mais aussi de conservation, on signalera tout particulièrement les édifices suivants :

- une maison datant du 17ème siècle, restaurée à la fin du 20ème siècle [fig. 6] ;

- le manoir du Mûrier daté de l´année 1725 [fig. 7] ;

- un logis sur dépendance de la fin du 18ème siècle [fig. 8] ;

- l´ancien four à chaux construit au cours de la 1ère moitié du 19ème siècle [fig. 9], qui se présente comme l´unique vestige d´une activité de fabrication de chaux vive à Dahouët.

L´intérêt majeur de l´architecture du port de Dahouët réside néanmoins autour des maisons de négociants et d´armateurs dont l´importance des volumes ne passe pas inaperçue. On signalera tout particulièrement :

- la maison Trancard construite avant 1840 [fig. 10] ;

- la maison Durand [fig. 11] ;

- la maison Carfantan [fig. 12] ;

- la maison Le Péchon [fig. 13] ;

- la maison située au n° 17, quai des Mûriers [fig.14].

Pour des raisons stylistiques et de typologie, on notera le repérage de deux édifices caractérisés par la présence d'une tour polygonale sur l´angle [fig. 15, 16], et de la maison Péniguel [fig. 17], probablement construite par un architecte. Le parti adopté, le plan à deux corps en équerre et le décor de ces maisons contrastent sensiblement avec les édifices présentés précédemment. Ces choix témoignent du réel intérêt porté pour les nouvelles formes architecturales développées au Val-André à la fin du 19ème siècle.

On n´omettra pas de signaler l´école de Dahouët édifiée durant la 2e moitié du 19ème siècle par l´architecte Jules Morvan, puis agrandie d´une rotonde par l´architecte Jean Fauny en 1937 [fig. 18], ainsi que la chapelle Notre-Dame de la Garde construite en 1925 par l´architecte Auguste Courcoux [fig. 19].

L´obtention d´un label « port de caractère » offrirait l´opportunité de préserver l´homogénéité architecturale du site et par conséquent de valoriser le passé maritime du port de Dahouët.