1- Esquisse géographique :

Ploumilliau en 1854, pop. 3 480 habitants (source : Jollivet).

Ploumilliau en 1946, pop. 2 125 habitants (source : Insee).

Ploumilliau en 1982, pop. 2 100 habitants (source : Insee).

Ploumilliau en 1990, pop. 2 223 habitants (source : Insee).

Ploumilliau en 1999, pop. 2 173 habitants (source : Insee).

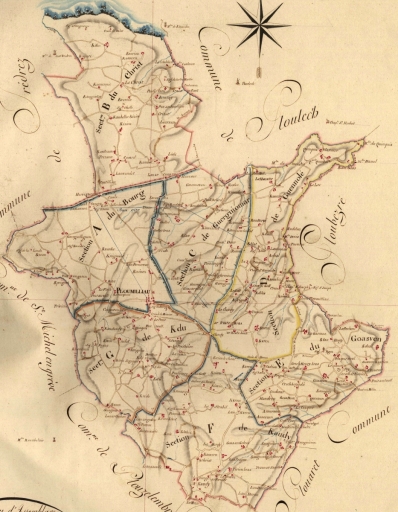

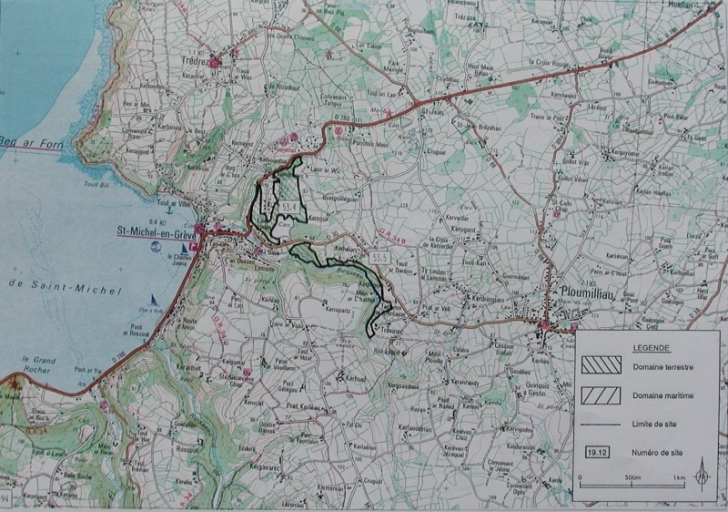

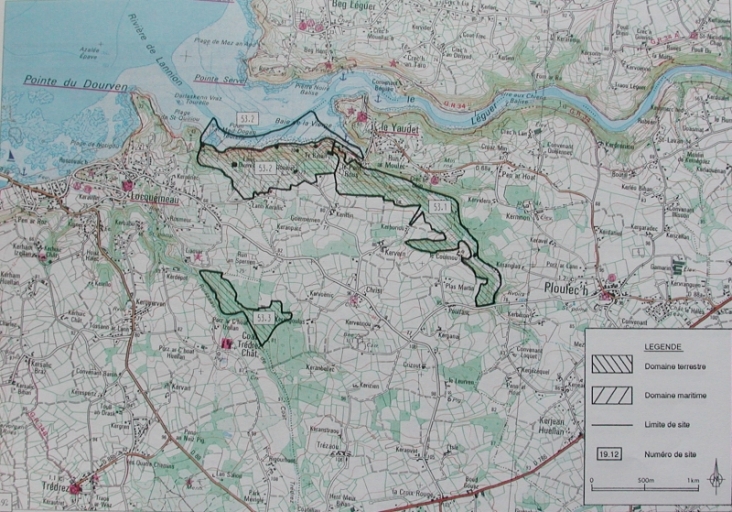

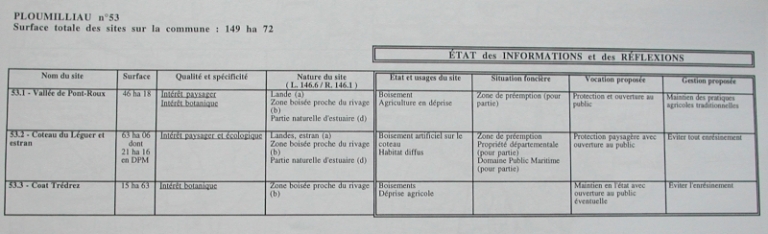

Commune littorale du département des Côtes-d´Armor, Ploumilliau, Plouillio en breton, est située dans le Trégor occidental à environ 10 kilomètres au sud-ouest de Lannion. D´une superficie totale de 3 469 hectares, elle est limitée à l´ouest par les communes de Saint-Michel-en-Grève et de Trédrez-Locquémeau, au sud et à l´est par celles de Plouzélambre, de Plouaret et de Ploubezre, au nord par celle de Ploulec´h et par la mer [fig. 1 et 2]. Ce vaste territoire situé aux frontières de l´Armor et de l´Argoat occupe une partie des plateaux du Trégor. Le relief y est peu accidenté, si ce n´est aux abords de la façade maritime, au nord, et des vallées des ruisseaux de Kerninon, du Kerdu, de Pontol, de Porz-an-Lan et de Pont-Roux qui s´encaissent fortement vers l´aval.

2- Histoire :

Le menhir du Clandy [fig. 3], les souterrains de l´Age du fer de Saint-Jean et de Kerhélary, les traces de fortifications romaines du Roudoulou et les vestiges de l´ancienne voie de Lannion à Morlaix près de Croas-Simon, attestent l´ancienneté de la présence humaine à Ploumilliau.

Ce vaste territoire est une ancienne paroisse bretonne primitive qui englobait à l´origine Trédrez et Ploulec´h. Formé à partir du mot ploue, signifiant « paroisse » en vieux-breton, le toponyme a pour éponyme saint Miliau, comte de Cornouaille et père de saint Méloir, dont le nom est, selon Bernard Tanguy, à distinguer du saint patron de la paroisse.

Paroisse du diocèse de Tréguier, elle n´est mentionnée pour la première fois qu´à la fin du 14ème siècle. Bien que son nom n´apparaisse pas dans les chartes de 1160 et de 1182 énumérant les possessions des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et des Templiers en Bretagne, ces deux ordres étaient présents en plusieurs points de la paroisse, assurément à Saint-Jean de Brézéhan et à Keraudy, dépendant respectivement des commanderies de Plouaret et de Pont-Melvez, probablement au Christ, vocable généralement associé aux Templiers, et au Mouster, dont le nom perpétue le souvenir d´un monastère.

La paroisse a élu sa première municipalité au début de l´année 1790, puis elle a absorbé, peu de temps après, la trève de Keraudy, elle-même érigée en paroisse en 1851.

3- Le patrimoine architectural :

La présente enquête se déroule dans le cadre de l´inventaire préliminaire à l´étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d´Armor.

La chronologie des oeuvres repérées est comprise entre le Moyen Age et la 1ère moitié du 20ème siècle. Si le 19ème siècle et le début du 20ème siècle demeurent, comme dans la plupart des cas, les périodes les plus représentées, l´époque moderne (16ème-18ème siècle) fournit des témoignages architecturaux relativement importants.

L´enquête a permis de repérer un total de 212 oeuvres, dont 145 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 32 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire, 7 de l´architecture du génie civil, 5 de l´architecture des équipements publics et 1 de l'architecture militaire. Au sein de ce même corpus, il convient de distinguer 22 oeuvres relevant de l´architecture domestique dite « savante ». Ces oeuvres sont en majorité des manoirs du 16ème et du 17ème siècles, mais également quelques maisons de notable du 19ème siècle dont le développement architectural et l´environnement immédiat, voire la situation géographique, font, à bien des égards, référence à l´habitat nobiliaire [fig. 4 et 5].

A la lumière de ces informations, un premier constat peut être établi pour la commune de Ploumilliau : architecture civile et religieuse de l´époque moderne constituent ici la preuve manifeste d´une réelle prospérité passée, fondée sur les activités d´une société à large composante rurale.

Au sein du corpus, 6 oeuvres ont reçu la mention « à signaler » en raison de leur statut juridique (protection au titre de la législation sur les Monuments historiques) : l´église paroissiale Saint-Milliau, l´église Notre-Dame de Keraudy, la chapelle Saint-Cado, la croix du cimetière et les croix de Coz-Douar et de Kerverder [fig. 6 à 11].

26 oeuvres ont également reçu la mention « à étudier » en fonction de critères variés tels que l´ancienneté, l´état de conservation, la typologie, l´unicité ou, à l´inverse, la représentativité.

Au sein de l´architecture domestique savante, on notera le repérage des manoirs de Lanascol [fig. 12], de Roz-Logod [fig. 13], de Keranvern [fig. 14], de Keranconan [fig. 15], de Trézao [fig. 16], et de l´Isle [fig. 17]. Ces manoirs offrent un panel des logis manoriaux inventoriés sur le territoire (logis à pièce unique par étage, de plan binaire* ou de plan ternaire* avec tour d´escalier demi-hors-oeuvre sur élévation antérieure ou postérieure, logis de type ternaire*, variante à cinq travées). Au chapitre des maisons de notable, le logis du Quinquis-Vraz [fig. 4] offre, quant à lui, un exemple représentatif de construction volumineuse repérée à cinq reprises sur le territoire (Keriou-ar-C´hoat [fig. 18], Keraudy [fig. 19], le bourg [fig. 5, 20]. Ce logis de type ternaire à cinq travées et à double orientation est construit sur un plan double en profondeur et comprend un rez-de-chaussée, deux étages habitables et un grenier.

* Logis de plan binaire : logis à deux pièces au rez-de-chaussée ou par étage.

* Logis de plan ternaire : logis à trois pièces au rez-de-chaussée ou par étage.

* Logis de type ternaire : logis à étage, à trois travées régulières, à cage d'escalier centrale contenant un escalier tournant à retours.

Au sein de l´architecture domestique et agricole, plusieurs édifices ont été sélectionnés en vue d´une étude ultérieure, essentiellement en raison de leur ancienneté et de leurs caractéristiques typologiques. On remarquera ainsi :

- au lieu-dit « Kertanguy », un logis à pièce unique par étage daté de l´année 1623 [fig. 21] ;

- au lieu-dit « Keriou-ar-C´hoat », deux logis-jumelés sur dépendance datant du 17ème siècle [fig. 22] ;

- au lieu-dit « le Cleumeur » (à la sortie du bourg après l´école communale), une ancienne ferme construite en 1613 puis agrandie à la fin du 19ème siècle [fig. 23] ;

- au lieu-dit « Kerizout », la supposée ancienne métairie noble du manoir de Kerizout, présentant un logis de plan binaire du 17ème siècle agrandi d´une aile en retour d´équerre au début du 19ème siècle [fig. 24] ;

- au lieu-dit « Kergariou », une maison à avancée à étage et à pignon datant du 17ème siècle [fig. 25] ;

- au lieu-dit « Keroual », une maison à avancée sous appentis datant du 18ème siècle [fig. 26] ;

- au lieu-dit « Convenant-Quenven », une ancienne ferme du 17ème siècle [fig. 27] ;

- au lieu-dit « Convenant-Toull-Karr » (près de Guernivinic), un logis et des dépendances en alignement construits en 1782 [fig. 28] ;

- au lieu-dit « Kernévez » (à la sortie du bourg en direction de Saint-Cado), un logis de type ternaire construit en 1791 [fig. 29] : à l'instar de deux logis (Quinquis-Gestin et Guerguilléguen) les trois travées sont complétées par des petites baies surnuméraires latérales ; cette particularité se retrouve également sur la commune voisine de Ploulec'h (Kercaradec-Izellan). Faute d'enquête approfondie, on ne sait à l'heure actuelle si cette caractéristique architecturale correspond à une disposition intérieure précise ;

- au lieu-dit « Prigent », un hangar à orthostates (piliers de granite servant de supports) daté de l´année 1839, en parfait état de conservation [fig. 30].

En dehors des oeuvres classées et inscrites au titre de la législation sur les Monuments historiques [fig. 6 à 11], l´architecture religieuse, commémorative et funéraire offre plusieurs témoignages architecturaux de qualité. Le territoire se caractérise en effet par une forte densité de croix, notamment de croix à haut fût monolithe sur socle et soubassement, érigées entre le Moyen Age et le début du 19ème siècle (23 croix repérées au total). Au sein de ce corpus, on notera tout particulièrement la présence d´une croix monolithe à branches courtes du Moyen Age au lieu-dit « la Croix-Rouge » [fig. 31], et celle de la croix de Saint-Cado datée de l´année 1650 [fig. 32]. Si l´édicule appartient au type de croix le plus répandu sur le territoire, il fait également partie, à l´instar des croix de Coz-Douar et de Kertanguy, d´un groupe très restreint de croix ornées d´un décor sculpté dans de la pierre de Kersanton ou kersantite (roche volcanique, de couleur vert sombre, à grains fins, originaire des bords de la rivière de Daoulas dans le Finistère) [fig. 33].

Au chapitre de l´architecture des équipements publics, on portera un regard attentif sur le logement des instituteurs de l´école communale dans la mesure où ce bâtiment construit au cours du 2ème quart du 20ème siècle est une oeuvre d´architecte de style régionaliste [fig. 34].

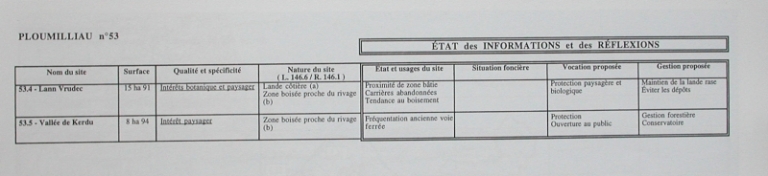

Au terme de cette présentation générale des richesses patrimoniales de la commune de Ploumilliau, on n´omettra pas de faire référence à la ligne de chemin de fer Lannion-Plestin-les-Grèves-Finistère qui permet de rattacher le nom et l´oeuvre de l´ingénieur en chef départemental des Ponts et Chaussées Louis-Auguste-Marie Harel de La Noë à l´histoire économique, sociale et architecturale de Ploumilliau. On évoquera ainsi les vestiges du tracé de la ligne particulièrement visibles dans la vallée de Kerdu [fig. 35], la présence d´un ponceau au lieu-dit « Roz-Logod », mais également, en Ploulec´h, les vestiges de la halte du Quinquis sise aux limites des territoires de Ploulec´h, de Ploubezre et de Ploumilliau [fig. 36].

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales