1- Esquisse géographique :

Trédrez-Locquémeau en 1854, pop. 1 109 habitants (source : Jollivet).

Trédrez-Locquémeau en 1946, pop. 1 019 habitants (source : Insee).

Trédrez-Locquémeau en 1982, pop. 1 069 habitants (source : Insee).

Trédrez-Locquémeau en 1990, pop. 1 155 habitants (source : Insee).

Trédrez-Locquémeau en 1999, pop. 1 250 habitants (source : Insee).

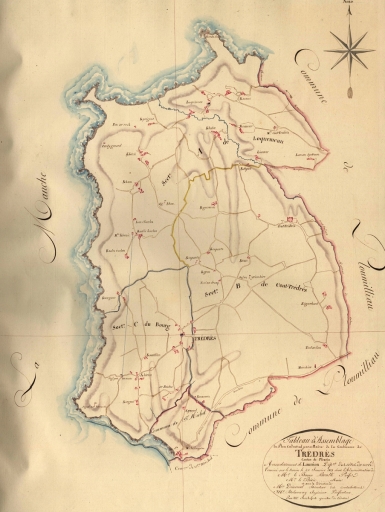

Commune littorale des Côtes-d´Armor au passé économique et social essentiellement rythmé par les activités agricoles puis par la pêche et l´industrie sardinières, Trédrez-Locquémeau est située dans le Trégor occidental, au sud-ouest de Lannion. Limitée au sud et à l´est par les communes de Saint-Michel-en-Grève et de Ploumilliau [fig. 1 à 3], au nord et à l´ouest par la mer, la commune conserve des espaces littoraux dont l´intérêt patrimonial s´avère indéniable [fig. 5 à 7].

D´une superficie de 1 065 hectares, le territoire communal se compose de trois zones géographiques distinctes :

- le bourg de Trédrez : située au sud de la commune, cette partie à vocation administrative et cultuelle comprend quelques habitations localisées près de l´église Notre-Dame et le long de la rue Saint-Yves ;

- le quartier de Locquémeau : située au nord du territoire communal, cette zone à vocation cultuelle doublée d´une vocation économique à partir de la fin du 19ème siècle, se caractérise par une forte densité du bâti résultant principalement de l´activité du port qui, au début du 20ème siècle, figurait au premier rang des ports de pêche sardiniers de la côte nord de la Bretagne ;

- le reste du territoire : située entre ces deux entités, ainsi qu´au sud, à l´est et à l´ouest de la première, cette zone à vocation agricole se caractérise par un habitat dispersé, essentiellement composé de fermes et de maisons parfois organisées autour d´une cour commune.

A ces trois zones géographiques correspondent historiquement deux profils socio-professionnels. Jusqu'à une date récente, la population de Trédrez-Locquémeau était constituée de marins, concentrés au quartier de Locquémeau, et de "tro er lan", les coupeurs d'ajoncs, c'est-à-dire des cultivateurs, qui occupaient la majeure partie du territoire.

2- Histoire :

Plusieurs monuments érigés au Néolithique (7 000 - 2 000 av. J.-C.), à l´instar des menhirs de Lann-Saliou, de Toull-al-Lann [fig. 8] et de Lianver [fig. 9], du dolmen sous cairn de Roskoualc´h [Cl. M.H. 1982], attestent l'ancienneté de l'implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain.

Les origines de la paroisse de Trédrez demeurent obscures. Formé à partir du vieux breton treb, « village », auquel est associé le breton traez, « grève », le nom du bourg atteste une création du haut Moyen Age. Paroisse du diocèse de Tréguier mentionnée comme telle dès 1284, date à laquelle saint Yves en fut nommé recteur jusqu´en 1292, elle fut créée avec sa trève Locquémeau, dont le nom est formé avec le breton lok, « lieu consacré », au détriment de la paroisse bretonne primitive de Ploumilliau. Le bourg faisait probablement partie à l´origine du domaine épiscopal de Tréguier, comme en témoigne un document de 1484 mentionnant autour de l´église l´existence d´un minihy placé sous le seul ressort de l´archidiacre de Pougastel, et dont le souvenir est perpétué par la présence d´un lieu-dit Pors-an-Escop, « la cour de l´évêque ».

Si l´église de Trédrez, actuellement dédiée à Notre-Dame, fut autrefois sous l´invocation de saint Laurent, diacre et martyr romain du IIIème siècle, c´est un saint dénommé Kémo, par ailleurs inconnu en Bretagne, qui est le titulaire de l´église de Locquémeau. La tradition locale en fait un compagnon de saint Efflam avec qui il aurait débarqué sur la Lieue de Grève au VIème siècle en compagnie de saint Tuder, de saint Haran, de saint Nérin, de saint Karé et de saint Kirio. « Lieu consacré à saint Kémo », ce village relevait autrefois de l´abbaye cistercienne du Relecq en Plounéour-Ménez (Finistère) dont les lieux-dits Parc-ar-Manac´h, « le champ du moine », et Prat-ar-Manarty, « le pré du monastère », semblent constituer le seul souvenir sur le territoire communal.

La paroisse procéda à l´élection de sa municipalité le 3 mars 1790. L´église paroissiale ayant été fermée jusqu´en 1806, elle devint succursale de la paroisse de Saint-Michel-en-Grève et ne retrouva son ancien statut qu´en 1826. Par ordonnance du 23 juillet 1828, la commune céda à celle de Saint-Michel-en-Grève une partie du bourg de Saint-Michel située sur la rive droite du ruisseau de Kerdu, ainsi que les villages de Kernevez, Toul-ar-Voinic, Beg-ar-C´hra et Tachen-Besquello [fig. 4]. Par décret du 24 décembre 1997, le nom de Locquémeau a été adjoint à celui de Trédrez.

3- Le patrimoine architectural :

Particulièrement dense et homogène, le patrimoine architectural de Trédrez-Locquémeau résulte d´une histoire rythmée par les usages d´une population majoritairement paysanne et le développement de l´activité sardinière.

La présente enquête a permis de repérer un total de 139 oeuvres, dont 89 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 22 de l´architecture du génie civil (incluant les voies de communication), 17 de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, 6 de l'architecture scolaire, de l'administration et de la vie publique, 2 de l'architecture commerciale, 2 de l´architecture artisanale et industrielle et 1 de l'architecture militaire.

La chronologie des oeuvres s´étend du 15ème siècle à la 1ère moitié du 20ème siècle, incluant un nombre assez important d´édifices de l´époque moderne (16ème-18ème siècle).

Au sein du corpus, 6 oeuvres ont reçu la mention « à signaler » en raison de leur protection au titre de la législation sur les Monuments historiques [fig. 10 à 15]. Deux autres oeuvres non protégées - calvaire de Croas-an-Herry [fig. 16] et croix de Kerbiriou [fig. 17] - ont également reçu cette mention du fait de leur ancienneté et de leurs indéniables qualités architecturales (décor, état de conservation). 59 oeuvres ont reçu la mention « à étudier », essentiellement en fonction de critères d´ancienneté et de conservation, d´unicité ou, à l´inverse, de représentativité.

Dans une perspective généraliste propre à la démarche d´inventaire préliminaire, on notera le repérage de plusieurs chemins regroupés dans un dossier intitulé « le réseau viaire », tant ces voies de communication, piétonnières ou carrossables, résultant tantôt de travaux d´excavation de la roche et de la terre, tantôt de travaux d´aménagement de talus, constituent des éléments marquants du paysage et révèlent une forme d´organisation et d´aménagement du territoire à un moment donné. Trois chemins ont notamment fait l´objet d´une sélection en vue d´une étude ultérieure en raison de leur typologie et de leur état de conservation : les chemins dits de Justice [fig. 18], de Traou Glastrou [fig. 19] et de Kerlan [fig. 20] (dénominations d´après lecture des plans cadastraux de la 1ère moitié du 19ème siècle).

- L´architecture domestique et agricole :

L´architecture domestique et agricole constitue l´essentiel du patrimoine architectural de la commune (68 %). Dès le milieu du 19ème siècle, Benjamin Jollivet signalait ainsi la présence de 222 maisons à Trédrez-Locquémeau. Au sein d´un corpus dont on appréciera ultérieurement la relative homogénéité, on portera une attention toute particulière aux édifices suivants en raison de leurs qualités architecturales, de leur ancienneté et de leur état de conservation, voire de leur unicité :

- le manoir de Coat-Trédrez [fig. 15] : le plan, la distribution, le décor et la présence de parties agricoles particulièrement développées en font un édifice relevant de l´architecture majeure ;

- le manoir de Kerbiriou [fig. 21] ;

- les colombiers de Coat-Trédrez, du Rest et de Kerhuic [fig. 22, 23 et 24] : très représentatifs des colombiers du Trégor, ces édifices de forme cylindrique construits en granite et schiste présentent une coupole à ouverture zénithale ;

- les anciens presbytères de Trédrez et de Locquémeau [fig. 25 et 26] ;

- la maison située au lieu-dit Kervan [fig. 27] ;

- une maison située au lieu-dit Kerham [fig. 28] ;

- la ferme sise au lieu-dit Kerouguel [fig. 29] ;

- une maison située au lieu-dit Kerham [fig. 30] : la présence d'une tour d´escalier au mur-pignon de l´édifice constitue un fait atypique à l'échelle du territoire, voire au-delà ;

- une maison située au lieu-dit Kerbabu [fig. 31] ;

- un fournil datant probablement du 17ème siècle situé au bourg de Trédrez [fig. 32] ;

Les matériaux de gros-oeuvre et de couverture :

Le principal caractère d´unité de l´architecture de Trédrez-Locquémeau réside dans l´utilisation et la mise en oeuvre des matériaux de couverture et de gros-oeuvre.

Certaines cartes postales anciennes permettent d´attester la présence de toitures en chaume à la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle [fig. 33 et 34]. Si cette technique a vraisemblablement été très utilisée, notamment pour la couverture des édifices à vocation agricole, l´ardoise traitée mécaniquement constituait dès cette époque le matériau de couverture le plus répandu. On notera sur certains édifices relevant de l´architecture savante (manoirs), l´utilisation d´une ardoise traitée artisanalement, provenant de la commune de Locquirec, distante d´une vingtaine de kilomètres. Quelques édifices sont également couverts de tuiles mécaniques, à l´instar d´une dépendance du manoir de Kerhuic [fig. 35].

En dehors de la brique, dont l´utilisation s´avère très épisodique et tardive à Trédrez-Locquémeau, les matériaux de construction ont été prélevés sur place. L´analyse du bâti révèle effectivement une exploitation systématique du sous-sol. Les édifices présentent un appareil mixte irrégulier de granite et de schiste, associé à des blocs de granite sommairement taillés pour les chaînages d´angles, les encadrements des ouvertures et les rampants des pignons. Plusieurs édifices présentent également un gros-oeuvre appareillé exclusivement de schiste. Les murs sont alors construits en moellons de schiste allongés à joints creux, tandis que les chaînages d´angles, les rampants des pignons et les encadrements des ouvertures utilisent à nouveau des blocs de granite de couleur clair se détachant du gros-oeuvre de couleur plus sombre. Cette différence de ton génère ainsi un effet de polychromie qui n´est pas le simple fait d´un souci esthétique, mais plutôt celui d´un souci technique, le rôle des chaînages d´angles, des piédroits et du couvrement des ouvertures et des rampants des pignons étant essentiel en matière de stabilité de l´édifice.

Quelques constructions présentent un appareil de granite en pierre de taille, à l´instar des façades antérieures du presbytère de Trédrez [fig. 25] et de la ferme de Kerautret [fig. 36] ou du manoir de Coat-Trédrez [fig. 15] dont tous les murs sont traités en grand appareil.

La typologie :

Le caractère répétitif des partis adoptés (plan et élévation), les modestes dimensions des constructions, la récurrence des fonctions des édifices et l´absence ou la rareté des décors concourent également à l´homogénéité du patrimoine bâti de Trédrez-Locquémeau. Cette caractéristique est d´autant plus frappante que la répartition géographique des oeuvres s´avère également assez homogène sur l´ensemble du territoire. Le système agricole longtemps fondé sur la polyculture et l´élevage, identifiable sur les plans cadastraux à la fréquence d´un parcellaire morcelé et lanièré, le maintien tardif d´une petite paysannerie numériquement importante et regroupée en écarts, expliquent en grande partie cet état de fait.

D´une manière générale, les logis sont conçus sur un programme simple et fonctionnel dès l´époque moderne (16ème-18ème siècle). Les édifices sont majoritairement construits sur un plan rectangulaire simple en profondeur et comportent une ou deux pièces au rez-de-chaussée surmontées tantôt d´un comble tantôt d´un étage carré pour les édifices au programme plus élaboré. Les espaces de stockage sont peu développés en hauteur : exception faite d´un logis en mauvais état situé au lieu-dit Kerham (maison 4), l´absence de comble en surcroît est un fait récurrent à Trédrez-Locquémeau. Peu développés en élévation, ces espaces de stockage le sont davantage en plan : plusieurs fermes présentent ainsi des structures juxtaposées formant un ensemble généralement désigné sous le terme « longère » [fig. 37].

La typologie proposée s´avère assez réduite, témoignant par-là même de l´homogénéité architecturale du corpus inventorié. Entre le 17ème siècle et la 1ère moitié du 20ème siècle on distingue :

- le logis-étable à deux portes (9 repérés) : associant sous le même toit un logis à pièce unique et une étable, c´est le type d´habitat mixte le plus courant [fig. 38] ;

- le logis sur dépendance (1 repéré ?) : l´édifice situé au lieu-dit Porz-ar-C´hoat-Huellan [fig. 39] semble présenter les caractéristiques de ce type d´habitat mixte. On notera également au port de Locquémeau, la présence d´un édifice à pièces uniques superposées dont il conviendrait de définir les fonctions afin d´établir avec certitude une typologie [fig. 40] ;

- le logis à pièce unique au rez-de-chaussée (14 repérés) : couramment désigné sous le terme « penn ty », c´est l´archétype même de l´habitat modeste [fig. 41]. De plan massé, couvert d´un comble, il présente en façade antérieure une porte et une fenêtre, voire un jour, et peut comporter parfois un décor [fig. 42] ;

- le logis à deux pièces au rez-de-chaussée (18 repérés) [fig. 43, 44] ;

- le logis de type ternaire (24 repérés) : le « type ternaire », si caractéristique de l´architecture du 19ème siècle, définit un logis à un étage carré, à trois travées régulières, à cage d´escalier centrale contenant un escalier tournant à retours [fig. 45] ;

- la maison à avancée (5 repérées) : il s´agit d´un modèle d´habitat exclusivement destiné à l´habitat humain et spécifique du nord-ouest de la Bretagne [fig. 46]. Ce type d´édifice rencontre ici la limite orientale de son aire de diffusion qui correspond à une zone comprenant le Léon, le nord de la Cornouaille et l´ouest du Trégor. L´avancée généralement située à l´avant abritait la table et était de la sorte désignée dans le Trégor sous la forme « kuz taol ». On notera que parmi les cinq édifices repérés, quatre datent du 17ème siècle et que seul le presbytère de Locquémeau [fig. 26] présente une avancée à étage et à pignon. Au-delà des considérations proprement chronologiques, on saisira donc l´intérêt architectural et la valeur patrimoniale de ces types d´édifices.

- L´architecture religieuse, commémorative et funéraire :

L´architecture religieuse fournit l´essentiel de la valeur patrimoniale du corpus recensé : 7 des 8 oeuvres qui ont reçu la mention « à signaler » (oeuvre d´intérêt majeur, protégée ou méritant de l´être) relèvent effectivement de ce corpus, parmi lesquelles 5 datent de la 1ère moitié du 16ème siècle, 1 du 17ème siècle et 1 du début du 18ème siècle.

On notera la présence de deux enclos paroissiaux du début du 16ème siècle au bourg de Trédrez et au village de Locquémeau. Chaque ensemble délimité par un mur de clôture construit en partie en grand appareil de granite, est doté au minimum d´une croix de placître et comprend une église issue selon toute vraisemblance des ateliers de l´architecte Philippe Beaumanoir [fig. 10 et 12]. Particulièrement actif dans le Trégor au début du 16ème siècle, Philippe Beaumanoir introduisit deux innovations architecturales avec la mise au point de la formule du clocher-mur [fig. 47] et du chevet à noues multiples [fig. 48]. On remarquera également au sein de chaque enclos la présence d´un ossuaire et notamment d´un ossuaire d´attache à Locquémeau [fig. 11 et 49].

La production architecturale de l´époque moderne (16ème siècle - 18ème siècle) a également fourni plusieurs édicules à forte valeur patrimoniale. On citera ainsi :

- la croix de placître de l´église Saint-Kémo [fig. 13] ;

- la croix de chemin dite de Croas-ar-Bodeg [fig. 14] ;

- le calvaire dit de Croas-an-Herry [fig. 16] : l´édicule, probablement commandé par les seigneurs de Coat-Trédrez, présente, outre un aspect monumental, un soubassement traité en grand appareil de granite et un décor particulièrement développé ;

- la croix de chemin sise au lieu-dit Kerbiriou, à proximité immédiate du manoir du même nom [fig. 17] ;

- la fontaine de dévotion dite de Saint-Kirio [fig. 50] ;

- la fontaine de dévotion dite de Saint-Yves [fig. 51], remarquable par son aspect monumental et le traitement des murs en grand appareil de granite.

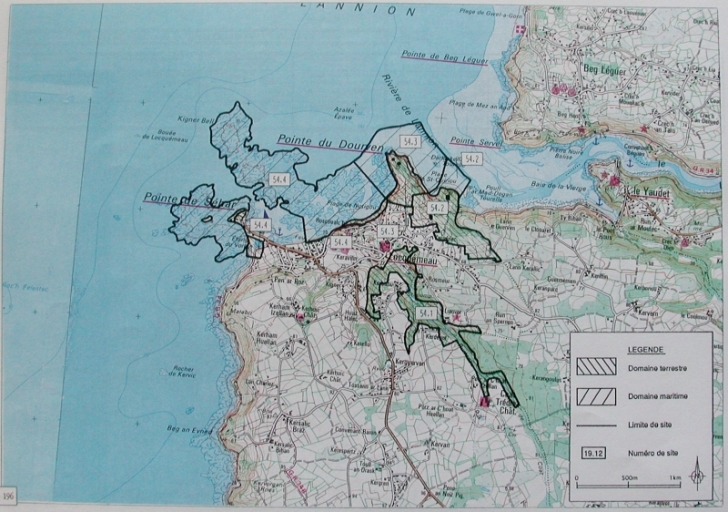

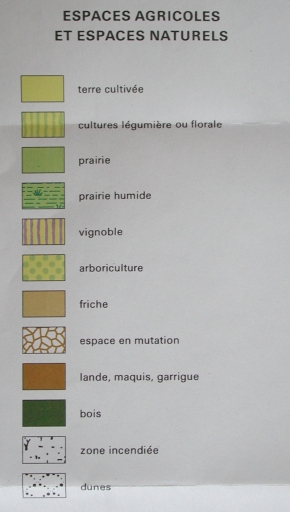

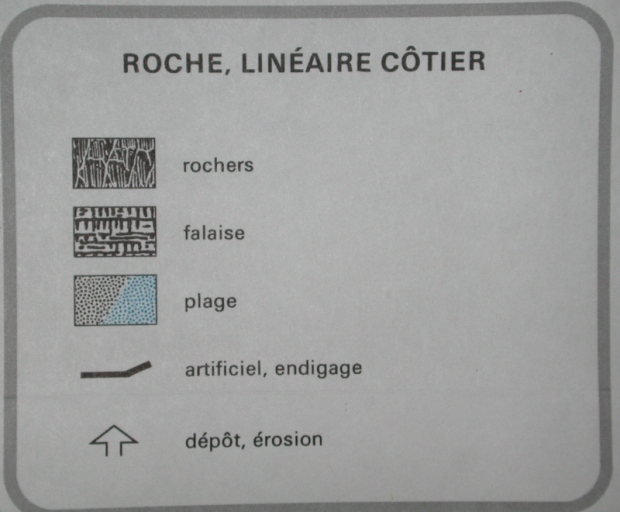

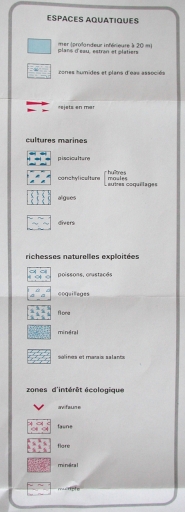

4- Les espaces littoraux remarquables de Trédrez-Locquémeau : [fig. 52 à 70]

La commune de Trédrez-Locquémeau dispose d'espaces littoraux remarquables et fragiles (falaises, cordons de galets, îlots), avec d'importantes parties boisées, entre l'embouchure de la rivière de Lannion (le domaine départemental du Dourven) et la falaise de Beg-ar-Forn. Le site archéologique de la pointe de Séhar a été fouillé en 1998 par une équipe du C.e.R. A. A. et des bénévoles de l'A.R.S.S.A.T. (Association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor). Cette campagne de fouilles a révélé l'existence de cinq structures de fosses ou cuves de stockage, provenant d'un atelier de bouilleur de sel de l'Age du Fer.

La surface totale des sites sur la commune représente 520,30 hectares répartis en sept sites remarquables. Les numéros des sites sont les suivants :

- 54-1 : le site de Coat Trédrez, 32 ha 89, zone boisée proche du rivage, en déprise agricole, dont la gestion proposée associe l'ouverture éventuelle au public et d'éviter l'enrésinement.

- 54-2 : le coteau du Léguer et estran, 29 ha 14 dont 5 ha 98 en Domaine Public Maritime, landes, estran, zone boisée proche du rivage et partie naturelle d'estuaire, pour partie propriété départementale et Domaine Public Maritime. La protection paysagère du site et son ouverture au public est souhaitable.

- 54-3 : la pointe du Dourven et l'estran, 43 ha 33 dont 32 ha 61 en Domaine Public Maritime, landes côtières, falaise et abords, estran, zone boisée proche du rivage, partie naturelle d'estuaire et cap, parc boisé propriété départementale, ouvert au public avec une politique paysagère de gestion diversifiée.

- 54-4 : la pointe de Séhar et estran de Locquémeau et le Vorlenn, 111 ha 22 dont 106 ha 20 en Domaine Public Maritime, intérêt biologique, géologique et botanique, estran, îlot inhabité, zone humide, milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales, partie naturelle de site classé, accidents géologiques, pêche à pied, fréquentation piétonne, Domaine Public Maritime et propriété pour partie communale, protection et gestion du patrimoine biologique et géologique.

- 54-5 : les falaises de Trédrez et estran rocheux, 269 ha 75 dont 75 ha 84 en Domaine Public Maritime, fort intérêt paysager et géologique, intérêt botanique, landes, estran, falaises et abords, zone humide et partie naturelle de site classé, habitat diffus localisé avec enrésinement, zone de préemption, propriété départementale, Domaine public maritime, conservation du patrimoine paysage et biologique, ouverture mesurée au public, gestion écologique.

- 54-6 : les vallons de Toul ar Vilin, 14 ha 61, intérêt botanique, zone boisée proche du rivage, zone humide, boisements, déprise agricole ancienne, zone de préemption, conservation paysagère et biologique, laisser le site se boiser spontanément.

- 54-7 : site de convenant-Tanguy, 18 ha 80, intérêt botanique, lande, zone humide, tourbière, fréquentation modérée, absence de gestion de landes, protection paysagère et biologique, maîtrise de la qualité des eaux du bassin versant, en évitant tout drainage supplémentaire, gestion écologique (fauche).

5- Le patrimoine ethnologique et maritime : [fig. 71 à 80]

L'enquête a permis de repérer 38 objets relevant du patrimoine ethnologique et maritime de la commune. Outre le manuscrit de Jules Gros et deux objets issus de l'activité de conserverie (boîte à sardines et pompe manuelle de distribution d'huile), 35 objets ont été repérés et classés au sein des dossiers suivants :

- Bateaux de pêche et techniques de pêche ;

- Bateaux de collecte : sable et goémons ;

- Pêches d'estran ;

- Bateaux de pêche de Locquémeau ;

- Bateaux de plaisance ;

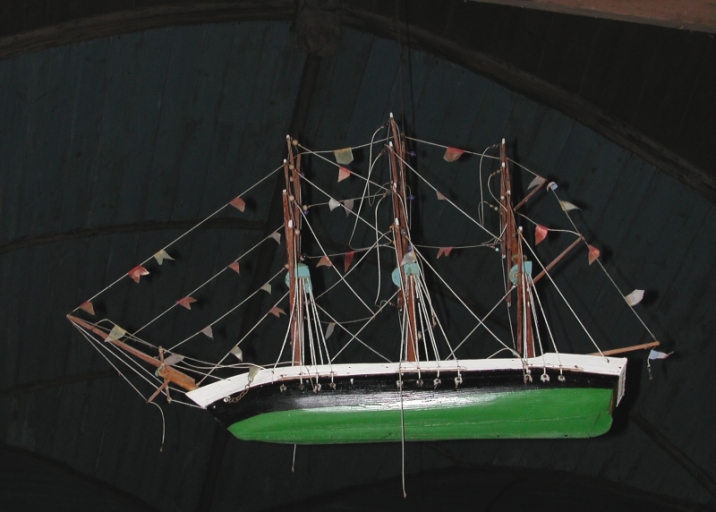

- Maquettes de bateau ;

Au sein de ce corpus 3 oeuvres ont reçu la mention à signaler (deux maquettes ex-voto classées au titre objet le 15 avril 1987 [fig. 71, 72], le bateau "la Frégate") et 13 oeuvres ont reçu la mention à étudier.

Dès la fin du 18ème siècle, la population de Locquémeau exprimait le souhait de posséder une école destinée à "apprendre à écrire et à piloter les bateaux" ("Ce sont les plaintes, demandes et recommandations des gens de Locquémeau, dans sa trêve de Trédrez, mis par écrit par les chargés et ceux qui savent signer"). Les traces matérielles de l'activité maritime de pêche côtière limitée à la baie de Lannion sont représentées par les anciens bâtiments de l'usine Collet, remaniés (propriété privée), quelques boîtes de sardines, conservées précieusement par la population, quelques filets droits et le bateau "La Frégate", qui a pratiqué le chalut à perche, avant de passer en plaisance (il a été déplacé en baie de Saint-Brieuc).

Dans ces conditions, nous avons privilégié l'enquête orale (récits de vie, usages maritimes) pour caractériser le patrimoine ethnologique maritime de la commune. Cette mémoire encore vivante représente et symbolise l'histoire maritime de la baie de Lannion.

Les personnalités associées à la commune de Trédrez sont représentées par le saint moine Zant Quemeau, le "patron des marins", dont une chanson du 19ème siècle lui est consacrée (cantique écrit par l'abbé Durand), par Saint Yves (1253-1303), recteur de la paroisse pendant huit années (jusqu'en 1298) et par le linguiste et collecteur Jules Gros. Un autre personnage célèbre, Jean Conan, natif de Guingamp, soldat de la Révolution, a écrit en breton et en vers ses aventures extraordinaires de jeunesse, en terminant sa vie comme tisserand à Trédrez (1834).

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales