1- Esquisse géographique :

Tréduder en 1854, pop. 528 habitants.

Tréduder en 1877, pop. 563 habitants.

Tréduder en 1921, pop. 378 habitants.

Tréduder en 1911, pop. 436 habitants.

Tréduder en 1936, pop. 275 habitants.

Tréduder en 1946, pop. 249 habitants.

Tréduder en 1982, pop. 156 habitants.

Tréduder en 1990, pop. 157 habitants.

Tréduder en 1999, pop. 163 habitants.

Commune littorale des Côtes-d´Armor au passé économique principalement rythmé par les activités agricoles, Tréduder est située dans le Trégor occidental, à environ 15 kilomètres au sud-ouest de Lannion.

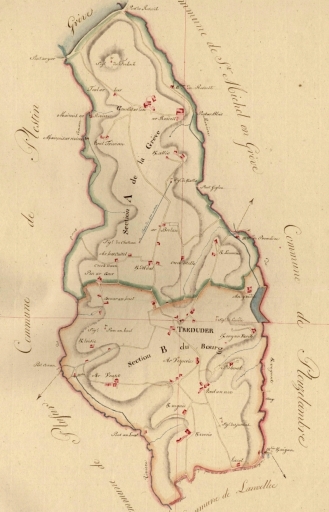

D´une superficie totale de 480 hectares, dont un peu plus de 300 hectares font l´objet d´une mesure de protection, le territoire, compris entre les ruisseaux du Yar et du Roscoat, s´apparente à une étroite bande de terre limitée par la Manche au nord, par les communes de Saint-Michel-en-Grève et de Plouzélambre à l´est, de Lanvellec au sud, de Plufur au sud-ouest et de Plestin-les-Grèves à l´ouest. L'habitat est dispersé, et le sous-sol constitué essentiellement de schiste micacé et de granite.

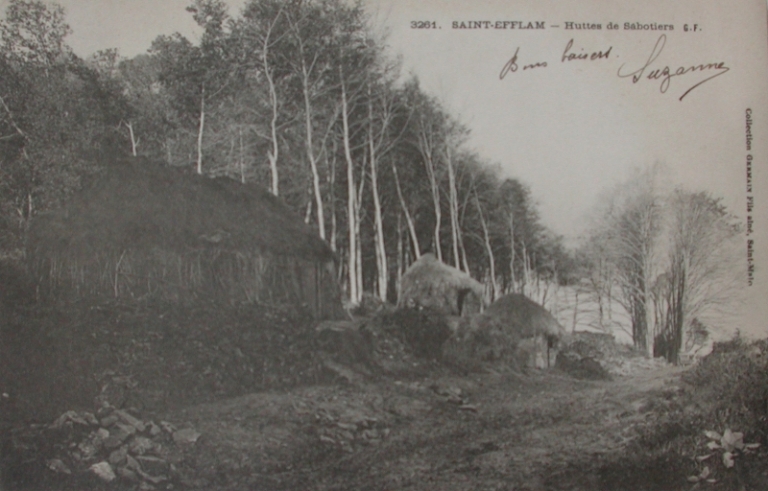

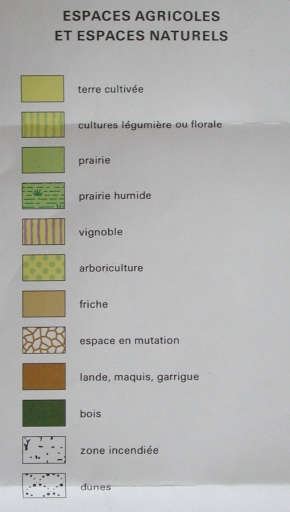

La commune de Tréduder est une commune davantage rurale agricole que littorale. Cependant, cette ruralité a beaucoup évolué. L'espace agricole est seulement exploité par quatre cultivateurs de la commune sur 50 % de la surface totale du territoire communal (480 ha). Les autres terres agricoles disponibles sont exploitées par les cultivateurs des communes voisines (Plouzélambre, Lanvellec, Plestin). Autrefois, la culture du lin prédominait et les moulins de teillage utilisaient l'eau du Yar et du Roscoat. La commune a conservé plusieurs édifices agricoles traditionnels, souvent restaurés avec soin et des granges rustiques (loch de Penguily).

Le paysage rural diversifié de la commune associe plateau cultivé, espace bocager, vallées littorales et coteaux boisés qui représentent un patrimoine remarquable, témoin des usages agricoles, respectueux de l'environnement. Les constructions nouvelles ont su préserver l'intégrité des sites et éviter le mitage.

La façade maritime de Tréduder inclut le coteau du Yar et du Roscoat, la partie de la vallée en aval de Milin ar Veuzit (pont sur la route de Tréduder à Saint-Sébastien en Plestin-Les-Grèves). Cette frange littorale est protégée par la Loi Littoral de 1986 ; elle subit cependant une urbanisation diffuse à Pont ar Yar (RD 786). Les deux vallées du Yar et du Roscoat constituent des coupures d'urbanisation et sont protégées au POS par un zonage NDI.

Le parc résidentiel comprend 42 % de résidences secondaires, mais la population permanente tréduderoise rajeunit, avec des tranches d'âge équilibrées et l'apport de jeunes retraités : 163 habitants au recensement de 1999, avec une population jeune stable, 78 % actifs (40 % de taux d'activité pour les hommes).

2- Histoire :

Les traces de fortification triangulaire de Coz-Castel, datant de l´époque gallo-romaine, attestent l´ancienneté de l´occupation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain.

Démembrement de la paroisse bretonne primitive de Plouzélambre, la paroisse de Tréduder existait dès 1330 comme l´atteste la présence, à cette date, de son recteur au procès de canonisation de saint Yves. Elle est alors mentionnée sous la forme Tredudel, puis sous sa forme actuelle dès la fin du 14ème siècle. Selon Bernard Tanguy, il n´est pas impossible que le bourg ait porté son nom actuel dès le début du 14ème siècle. Remontant au haut Moyen Age, le toponyme est formé avec le vieux-breton treb, signifiant « village », et le nom d´un saint breton obscur, saint Tuder, figurant sous la forme Tuterius dans la liste des évêques du Yaudet. Si dès le début du 17ème siècle on lui avait substitué par analogie saint Théodore, martyr romain, comme patron de l´église paroissiale, il demeura le titulaire de la fontaine voisine encore dénommée fontaine San-Tuder en 1848.

La paroisse élut sa première municipalité au début de l´année 1790. La succursale de Tréduder fut d´abord réunie à Saint-Michel-en-Grève le 16 janvier 1804 puis à Plouzélambre le 30 septembre 1807, avant d´être érigée de nouveau en succursale par ordonnance du 2 août 1843.

3- Le patrimoine architectural :

La présente enquête a permis de repérer un total de 49 oeuvres, dont 34 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 5 de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, 5 de l´architecture du génie civil (ancienne voie ferrée et chemins), 2 de l´architecture commerciale, 2 de l´architecture artisanale et industrielle (moulins) et 1 de l´architecture des équipements publics (groupe scolaire).

La chronologie des oeuvres s´étend de la fin du 15ème siècle au 1er quart du 20ème siècle. Si la période contemporaine (19ème-20ème siècle) reste comme dans la plupart des cas majoritairement représentée, on notera que la production architecturale de l´époque moderne (16ème-18ème siècle) offre plusieurs témoignages localisés essentiellement dans les écarts.

Au sein du corpus, 1 oeuvre, l´église paroissiale Saint-Théodore [fig. 5], a reçu la mention « à signaler » du fait de son statut juridique (protection au titre de la législation sur les Monuments historiques). La croix du cimetière mériterait également une protection [fig. 6]. 11 oeuvres ont reçu la mention « à étudier » en fonction de critères d´ancienneté, de conservation et d´unicité, voire, à l´inverse, de représentativité. Ces oeuvres sont les suivantes :

- l´ancien presbytère [fig. 7] ;

- le manoir de Roscoat [fig. 8] ;

- les maisons situées au Veuzit [fig. 9], au Rest [fig. 10], Kerguyomard [fig. 11], Toul-an-Hay [fig. 12] et Kerdudal [fig. 13] ;

- une remise agricole située à Penguily [fig. 14] ;

- la fontaine Saint-Tuder [fig. 15] ;

- le moulin Promadec [fig. 16] ;

- le chemin de Kerlouarnio [fig. 17].

On signalera enfin la présence d'un ensemble de statues en kersantite datant du 2e quart du 16ème siècle [fig. 18].

4- Présentation du patrimoine naturel et paysager de Tréduder :

Tréduder est une petite commune au relief très marqué. Les grandes lignes structurantes sur le territoire sont les vallées qui le limitent à l'est et à l'ouest, et la voie de circulation routière qui la traverse sur sa bordure littorale. Le plateau de Tréduder se présente comme une alternance de crêtes et de vallonnements : points hauts au-dessus de Pont ar Yar (91 m), Kerdudal (106 m), Ty Scol (106 m), secteurs plus bas de Guernalien et du bourg. Le plateau est enserré entre deux vallées profondément encaissées : à l'ouest, le Yar et son affluent le Dour Elego, à l'est le Roscoat. Ces deux petits fleuves prennent naissance aux environs des hauteurs de Plounérin.

La commune est très boisée dans les secteurs des vallées et sur la crête de Pont ar Yar. Par contre, le plateau agricole ne comporte que peu de bosquets jouant un rôle important dans la perception visuelle de la commune. Le maillage bocager est encore assez présent dans cette partie sud. Au total, le paysage est très fermé, du fait du relief, dans les deux vallées qui encadrent la commune, mais beaucoup plus ouvert sur le plateau central et vers le bourg. Il peut globalement se diviser en cinq grands types d'unités paysagères.

- Les vallées du Yar et du Roscoat

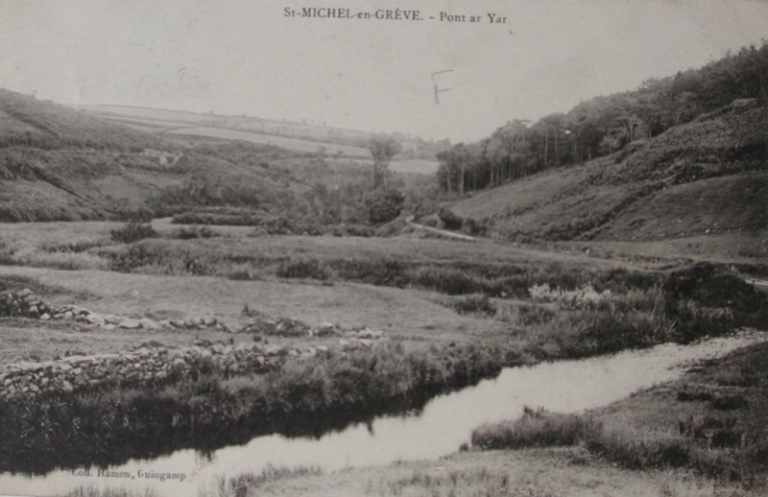

Les vallées du Yar et du Roscoat se situent à cheval sur les communes de Tréduder et les communes voisines de Saint-Michel et de Plestin, le fond de vallée marquant la limite administrative communale. Ce sont des vallées étroites et encaissées dans leur partie aval, aux versants abrupts, qui remontent sur environ 4 km à l'intérieur des terres.

Elles présentent un intérêt paysager majeur mais aussi écologique du fait de la présence d'une flore et d'une faune particulièrement riches. Leurs pentes comportent de nombreux boisements qui confèrent à ces espaces un caractère très fermé et très naturel.

Une urbanisation traditionnelle est implantée à la périphérie immédiate de ces vallées. Mais ces implantations de fermes et d'anciens moulins s'intègrent bien dans le paysage. Les dispositions législatives et réglementaires interdisent désormais toute construction dans ces espaces. Au débouché de la vallée du Yar, il faut noter la présence de bâtiments d'habitation et l'aménagement d'un ancien camping ayant maintenant cessé toute activité.

- Le plateau agricole

Le plateau agricole occupe la plus grande partie du territoire communal qui a conservé un caractère agricole très marqué. Cependant, il ne reste plus que quatre exploitations agricoles professionnelles en élevage laitier et en production biologique, et une pépinière ("Les Trois sources") . Dans tous ces secteurs, les talus bocagers sont encore présents mais insuffisamment pour structurer fortement l'espace. La partie nord du plateau offre des perspectives lointaines sur la Lieue de Grève ; toute construction sur cet espace aurait réciproquement un impact fort, vu du littoral.

Le bâti est peu présent dans ces deux secteurs, et essentiellement constitué de bâtiments d'exploitation, en activités ou non, souvent de bonne qualité.

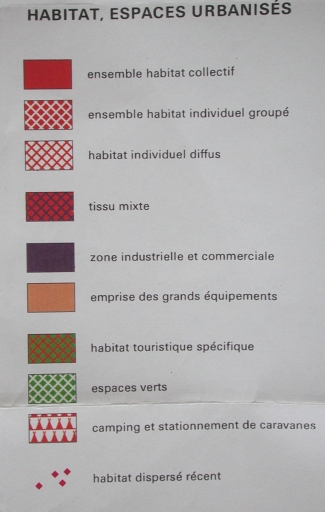

- Les zones urbanisées

Dans le bourg, les constructions anciennes, regroupées autour de l'église, présentent un bâti très homogène et de grande qualité. Le bourg a un caractère très agricole avec la présence de deux exploitations en activité à proximité immédiate de l'église. Les extensions récentes de la route de Lanvellec sont pour leur part de type pavillonnaire.

Le hameau de Kerdudal présente au contraire un aspect hétérogène où cohabitent bâti ancien et constructions nouvelles. Quant aux extensions récentes, elles se sont développées en prenant appui sur l'ancienne voie romaine, par des constructions individuelles là aussi de type pavillonnaire.

- Le coteau maritime

Cet espace est constitué d'une crête surplombant la Lieue de Grève et encadré par le débouché des deux vallées du Yar et du Roscoat. Le sommet de la crête est intégralement couvert par des boisements et le versant littoral par la lande et des friches. Quelques habitations se sont construites à flan du coteau.

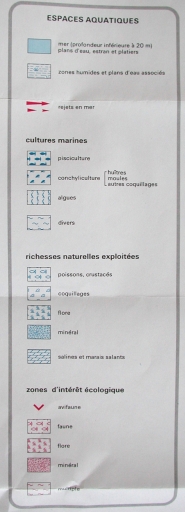

- L'estran

La façade maritime de Tréduder est constituée par une portion de l'anse orientale de la vaste Lieue de Grève. C'est un espace sablo-vaseux fréquenté par de nombreux oiseaux en hivernage. La route littorale (RD 786) est protégée sur toute sa longueur par un enrochement en blocs de granite rose. Au débouché du Yar et du Roscoat, un secteur connaît un démaigrissement du sable qui laisse affleurer les rochers, et en fait une zone d'accumulation des algues vertes qui ne peuvent y être ramassées facilement. Ce phénomène qui s'accentue d'année en année (avec un léger fléchissement cette année 2004) a un impact visuel très fort, et constitue également une nuisance olfactive forte. La collectivité consciente de cet important problème participe activement dans le cadre du Comité de Bassin Versant (avec le CEVA et les cultivateurs comme partenaires) aux solutions préventives et curatives pour solutionner ce problème.

5- Le patrimoine naturel de Tréduder :

La commune de Tréduder bénéficie d'un patrimoine naturel de qualité et d'un paysage encore peu mité. Il n'existe pas sur la commune de sites naturels classés ou inscrits. Les grands espaces naturels que constituent les vallées du Yar et du Roscoat, les coteaux du pont ar Yar et l'estran bénéficient de protection au titre de la Loi Littoral du 3 janvier 1986.

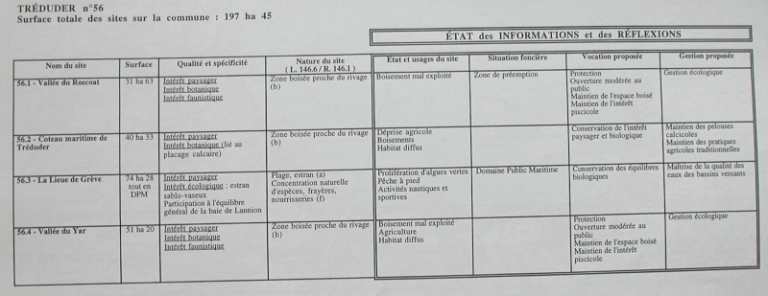

L'article L 146.6 du code de l'urbanisme suppose en effet que les plans d'occupation des sols "préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques". La surface totale des sites littoraux remarquables sur la commune est de 197 ha 45.

Sur le territoire de Tréduder, les espaces concernés sont les suivants :

- la basse vallée du Roscoat

L'ensemble de la limite est de la commune de Tréduder se situe sur le cours du Roscoat, sur plus de 4 km. Cette vallée présente de beaux boisements bien au-delà en amont, sur Lanvellec et Plouzélambre notamment. Seule la partie aval de la vallée, la plus profonde (dénivellation atteignant 100 m au sud de Kerallio) et la plus impénétrable, présente des caractéristiques littorales. Outre son paysage remarquable et ses pentes "montagnardes", cette vallée possède un patrimoine faunistique et floristique très important et largement méconnu : nombreuses espèces végétales peu communes ou rares dans le département (Daphné lauréole, Consoude tubéreuse, Ail des ours, Campanule gantemlée, Jonquille sauvage, Mercuriale pérenne, Ancolie, Clématite, etc.). Elle est fréquentée par de nombreux mammifères dont le chevreuil et la loutre (espèce protégée). Le Roscoat est une rivière à salmonidés. La délimitation retenue inclut un vallon annexe qui se prolonge jusqu'aux abords du bourg, jusqu'à la fontaine de Saint-Tuder. Surface totale du site : 31 ha 63.

Proposition de gestion : zone de préemption foncière, ouverture modérée au public, maintien de l'espace boisé (mal exploitée actuellement) et maintien de l'intérêt piscicole.

- la basse vallée du Yar

La vallée du Yar possède un bassin versant plus étendu que celle de Roscoat. Le problème de délimitation de la partie littorale de la vallée se pose de manière identique. A été retenue comme espace littoral la partie de la vallée en aval de Milin ar Veuzit (pont sur la route de Tréduder à Saint-Sébastien en Plestin-Les-Grèves) ; secteur à partir duquel la vallée s'encaisse de manière importante dans le plateau et présente des pentes boisées de hêtres tout à fait remarquables. Globalement cette basse vallée, très intéressante au plan paysager, est moins sauvage et moins riche que celle du Roscoat. La partie aval du fond de vallée qui comporte un ancien camping et quelques habitations a été exclue de la délimitation (habitat diffus). Surface totale du site : 51 ha 20.

Proposition de gestion : gestion écologique du site.

- le coteau maritime

Ce coteau, situé entre les vallées du Yar et du Roscoat, constitue la seule façade maritime de la commune. En pente régulière, il culmine à 91 mètres et fait partie de l'unité géologique ordovicienne qui va du Grand Rocher à Lann Vrudec en Ploumilliau. Comme sur l'ensemble de ce secteur, les placages sablo-calcaires jouent un rôle très important dans l'originalité floristique. Ces placages sont décelables parfois très loin de la mer (jusqu'au bourg de Tréduder, présence de l'Origan, espèce calcicole). Quelques habitations, issues d'un mitage ancien, sont traitées en exclus. La déprise agricole marque ce paysage boisé. Surface totale du site : 40 ha 33.

Proposition de gestion : maintien des pelouses calcicoles et maintien des pratiques agricoles tradtionnelles.

- l'estran de la Lieue de Grève

Cette vaste baie de 5 km² tapissée de sable fin, émerge presque totalement à marée basse. C'est un lieu traditionnel de pose de filets de barrage, pour les poissons - pratique traditionnelle des pêcheurs de Trédrez - et de collecte du goémon d'échouage (en novembre) et du gouano par les populations riveraines, pour amender leurs terres du plateau (bizhin mor, "pied de fouet"). C'est une véritable frayère et zone de nourrisserie entre le balancement des marées (concentration d'espèces naturelles). La Lieue de Grève participe à l'équilibre général de la baie de Lannion.

La grève est séparée en deux anses par la pointe du Grand Rocher sur Plestin-Les-Grèves. L'anse orientale est la plus exposée aux houles des vents dominants de secteur nord-ouest. Elle reçoit en outre des apports d'eau douce assez importants, notamment par le Yar et le Roscoat, et possède des peuplements benthiques moins riches que l'anse occidentale.

L'estran assure la couverture énergétique hivernale d'une importante population d'oiseaux : colverts, macreuses, harles et foulques, Laridés, grands limicoles, hérons, bernaches. La préservation de l'intégralité de cet espace est tout à fait essentielle, sur le plan écologique, zoologique et halieutique. Surface totale du site : 74 ha 28, tout en DPM.

Proposition de gestion : maîtrise de la qualité des eaux des bassins versants.

Au débouché du Roscoat se trouve une zone d'accumulation de débris organiques d'algues vertes, ramassées régulièrement par les services techniques des communes de la baie, pour être ensuite recyclées comme amendements pour les terres agricoles. La "marée verte" qui sévit ici depuis plus de dix ans est particulièrement abondante dans l'anse orientale de la grève, notamment face à Tréduder. Cette "marée verte", conséquence de certains usages agricoles intensifs (élevage), interpelle les nouvelles représentations du littoral. Les contraintes de la proximité de la mer et des eaux douces problématisent une littoralité d'usages en mutation.

De la mer provenaient certaines ressources pour nourrir, engraisser la terre, apporter quelques compléments de nourriture (poissons, coquillages), les jours de grande marée ; mais aujourd'hui la mer apporte une forme de souillure vécue comme "étrangère", en défigurant une partie littorale, maritime, qui restait marginale pour la population locale (étude anthropologique sur le phénomène de prolifération des algues vertes en Bretagne et les conséquences symboliques, UBO, 2000, Sergio Della Bernadina, Prigent, Guy).