Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Perros-Guirec

-

Lieu-dit

les Sept-Iles

-

Adresse

Ile aux Moines

-

Dénominationscaserne

-

AppellationsCaserne de l'île aux Moines

-

Destinationslogement

-

Parties constituantes non étudiéespuits, chapelle, jardin potager, édifice logistique, enceinte, latrine

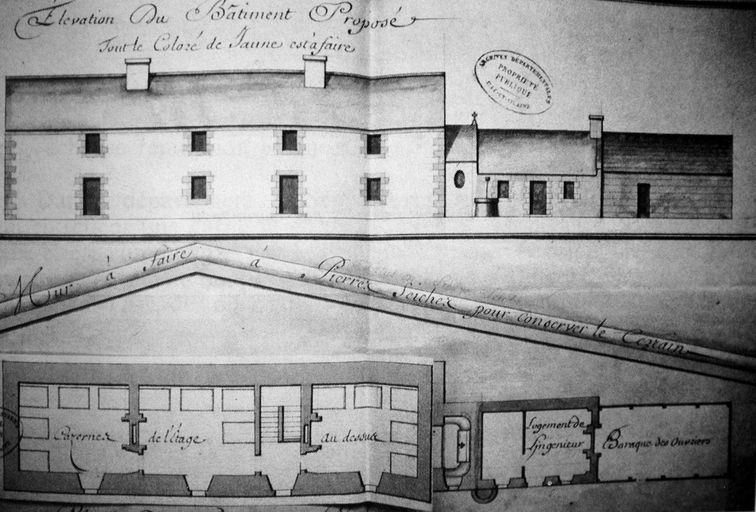

La caserne de l'île aux Moines a été construite en 1741 - 1742 sur des plans de l'ingénieur Garangeau (1647-1741), ingénieur en chef et directeur des fortifications de Saint-Malo, c'est à dire responsable du territoire allant du Couësnon au château du Taureau en baie de Morlaix. Elle n'apparaît pas sur la carte des Sept-Iles, coupes et plans des batteries et redoute projetés par Garangeau et datés du 15 juillet 1718. Le plan et élévation de la caserne de l'île aux Moines (AD, Ille-et-Vilaine : C Fi 1071) ne correspond pas au stade actuel. Les premières "casernes défensives", voûtées à l'épreuve de la bombe remontent à la 1ère moitié au 18e siècle, la plupart du temps elles sont conçues de manière à faire partie intégrante du front fortifié (comme celle du fort du Taureau construite de 1741 à 1745). Les forts détachés de Brest construits de 1776 à 1784 à l´occasion de la Guerre d´Indépendance Américaine reprennent le principe de caserne défensive voûtée à l´épreuve de la bombe sous la forme de cavalier, l´ouvrage portant sur sa terrasse à l´abri d´un parapet de terre une batterie d´artillerie. En 1826, un premier modèle-type de caserne défensive voûtée à l'épreuve de la bombe est défini par le Comité des fortifications. Les casernes défensives modèle 1846 sont inspirées de celle du Fort Penthièvre (caserne défensive de 80 mètres de longueur pour 300 hommes voûtée à l'épreuve des bombes construite de 1802 à 1835).

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 18e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1741, daté par source

- 1742, daté par source

- 1744, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Garengeau Jean-Siméoningénieur attribution par sourceGarengeau Jean-SiméonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Parrocel Jean-Baptiste-Josephingénieur attribution par sourceParrocel Jean-Baptiste-JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

De plan rectangulaire régulier orienté nord-sud, la caserne défensive (plan de feu perfectionné pour les armes portatives : mousquets, pistolets et fusils) de l'île aux Moines se distingue par sa taille : environ 20 mètres de longueur par 7 mètres de large. L'épaisseur des murs (remplissage en moellon avec chaîne en pierre de taille de granite) est de 80 centimètres environ. Appui, linteaux, piédroits des baies et chaînages d'angle sont en pierre de taille de granite rose dit granite de Ploumanac'h calé avec des pierres ardoisines. Dans un mémoire sur le fort de l'île aux Moines, Garangeau souligne la difficulté de construire sur une île inhabitée et inhospitalière. La distribution intérieure se compose d'une entrée et couloir central desservant l'escalier et les deux grandes pièces voutées à l'épreuve de la bombe coupées sur la hauteur par deux planchers sur solives de bois. Le premier étage et les combles font office de casernement. A ces deux pièces correspondent en façade trois travées d'ouvertures sur trois niveaux. Les deux murs de refend sont percés d´une porte décalée en segment appareillé. Quatre cheminées assurent le confort de la garnison. Le pignon ouest est percée d'une porte (d'origine : ?) et de deux petites baies (au niveau des combles) commandant l'accès à la cale et à la grève. Des traces subsistent sur la partie haute du pignon est et ouest : restauration de la voûte par l'extrados, surélévation : ? Côté est, une baie de dimensions identiques à celles de la façade principale donne de la lumière sur le côté le moins exposé à l'ennemi. Contrairement aux apparences, la chapelle n'est pas adossée au pignon est, mais conçue comme un élément à part entière de la caserne. Une baie en plein cintre fait se distinguer l'édifice dédié au "tout puissant". Dominant la grève et la "roche au Veau", une succession de créneaux de fusillade de type archère sont percés face à la mer au premier étage et au niveau des combles dans la façade postérieure (au nord). Les tirs plongeant de mousqueterie assurent la défense rapprochée de l'ouvrage en cas de descente ennemie. La toiture - probablement à l'origine des dalles de granite ou de schiste, est à deux pans. Sur la façade principale et arrière, un bandeau continu et une corniche en granite rose - seule concession au décor, soulignent le niveau des combles. Economie, rigueur et sobriété caractérisent cette ouvrage conçu par l'ingénieur Garangeau et vraissemblement mis en oeuvre par l'ingénieur Parrocel.

-

Murs

- granite

- maçonnerie

- moellon

- pierre de taille

- moyen appareil

-

Toitsgranite en couverture, ardoise, tôle ondulée

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

Typologiescaserne défensive voûtée à l'épreuve de la bombe

-

État de conservationétat moyen

-

Mesures

- l : 20 cm

- la : 7 cm

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre

-

Référence MH

Projet de restauration : tôle ondulée en couverture temporaire.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : Côte inconnue

Photographie extraite de l'ouvrage de Guy de Sallier Dupin.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Contient

- Jardin potager de la garnison, Ile aux Moines, près de la caserne, les Sept-Iles (Perros-Guirec)

- Latrines, Ile aux Moines, près de la caserne, les Sept-Iles (Perros-Guirec)

- Mur d'enceinte de la caserne, Ile aux Moines, près de la caserne, les Sept-Iles (Perros-Guirec)

- Petit pavillon de caserne dans la cour, Ile aux Moines, près de la caserne (Perros-Guirec)

- Porte commandant l'accès à la cale primitive et à la grève situées sous le "fort de l'île aux Moines" (Perros-Guirec)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.