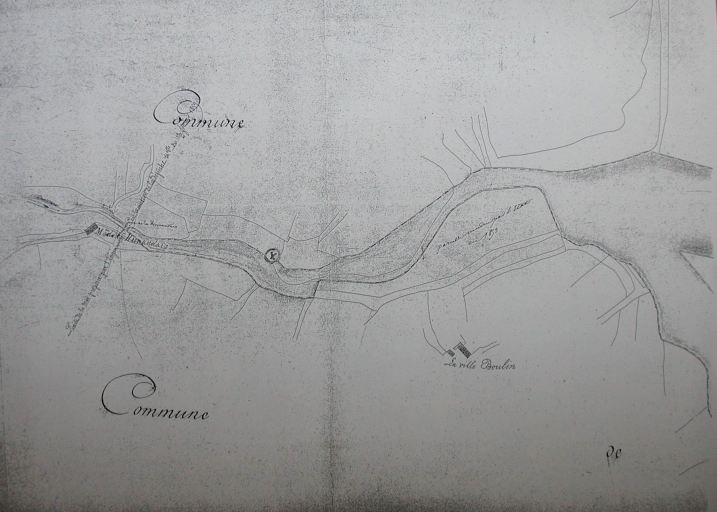

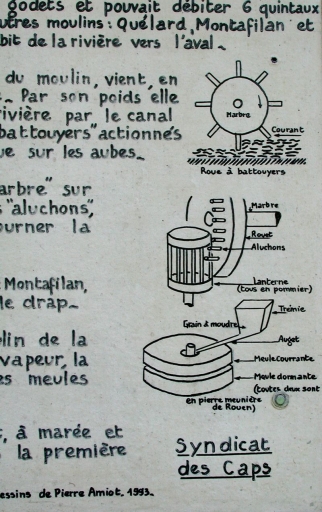

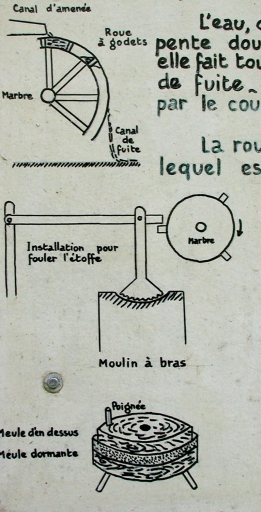

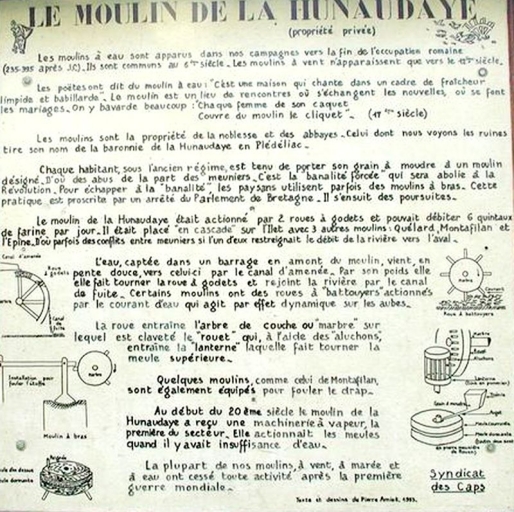

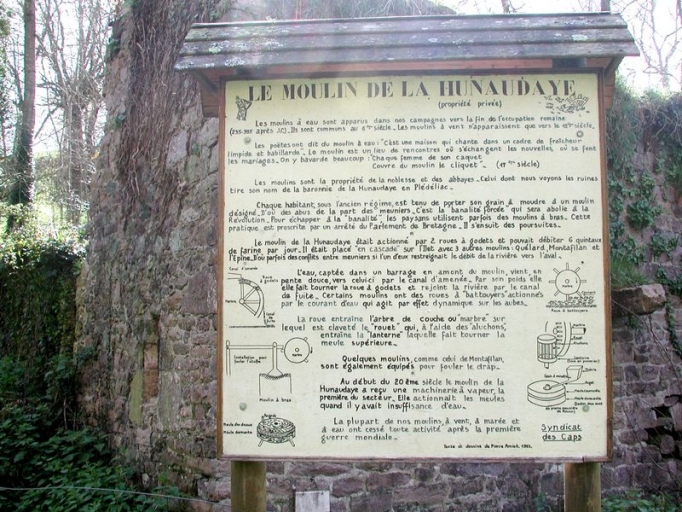

Le moulin de La Hunaudaye, daté de 1593, fut la propriété sous l'Ancien Régime et au 18ème siècle de la baronnie de La Hunaudaye en Plédéliac. Ce moulin avait la particularité d'utiliser l'eau montante du flot pendant les grandes marées dans son canal d'amenée. Il servait alors à moudre le blé et à fouler l'étoffe. Tous les tournants, meulants et pierres dormantes (les parties qui s'usent), appartenaient au meunier. En 1812, le moulin est propriété Dagorne, entrepreneur-meunier, habitant à la Ville Harna. Les moutures sont évaluées pour ce moulin à la Grosse, ou à la Lyonnaise. Il est conduit par deux ouvriers. En 1848, il est conduit par Mathurin Dagorne, remplacé plus tard par Joseph Martin. Au début du 20ème siècle, le moulin de la Hunaudaye, mené par Hyacinthe Balan du Bas Créhen, recevait une machinerie à vapeur, la première du secteur. Elle actionnait les meules lorsqu'il y avait insuffisance d'eau. Le canal d'amené était coupé jusqu'au moulin de Montafilan. Le moulin passa à la famille Dobet vers 1918, puis par héritages, aux familles Trotin et Termet. Il a cessé son activité après la première guerre mondiale. Il est aujourd'hui abandonné. Le moulin de La Hunaudaye était placé en cascade sur l'Islet avec 3 autres moulins : Quélard, Montafilan et l'Epine. D'où parfois des conflits entre meuniers si l'un d'eux restreignait le débit de la rivière vers l'aval. Cependant, le Syndicat des Caps a entrepris avec l'accord du propriétaire des premières fouilles qui ont révélé un sol dallé et l'emplacement de la machinerie à vapeur.

- inventaire préliminaire, Plurien

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Plurien

-

Lieu-dit

la Hunaudaye

-

Cadastre

1785

;

1910

C

;

2004

E

440

-

Dénominationsmoulin

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 16e siècle

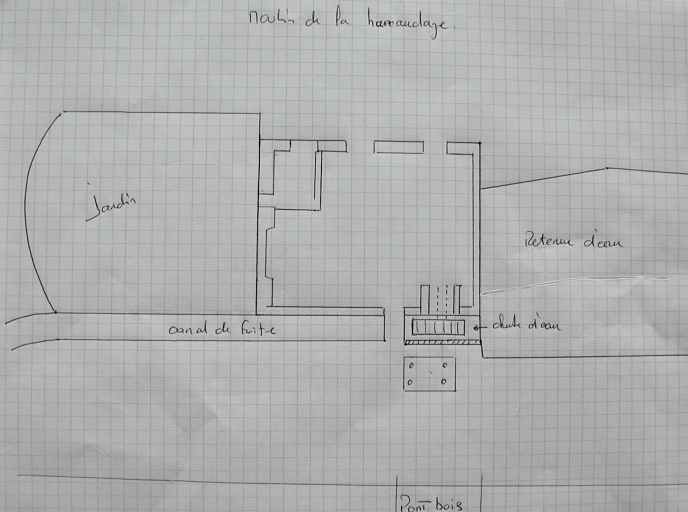

Le moulin de La Hunaudaye : bâtiment en ruines, plan rectangulaire avec étage de soubassement et un rez-de-chaussée surélevé. La construction est en moellons granite et de grès (pierre de taille pour les encadrements). Des briques ont été utilisées en entourage pour certaines ouvertures. L'ensemble mesure environ 14 m de longueur sur 6 m de largeur. Les pignons sont en partie effondrés. L'emplacement de la roue à godets et des meules est encore visible. On peut aussi remarquer l'emplacement de la machine à vapeur (située à l'extérieur du bâtiment) pour l'entraînement de la roue, avec les vestiges du socle et les traces de la charpente au-dessus. Le meunier disposait d'un jardin entouré de murs en pierres, au nord du bâtiment (vestiges). Le bief (retenue d'eau) situé dans le prolongement du bâtiment mesure environ 35 m de long sur 7 m de large et 2 m de profondeur. Il est actuellement envahi par la végétation. Il est équipé d'une porte à eau avec une vanne, qui peut être actionnée à la main. On peut remarquer l'emplacement de la chute d'eau, le canal d'amené et le canal de fuite (plan).

-

Murs

- grès

- granite

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le moulin de La Hunaudaye mériterait un plan d'interprétation.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

AMIOT, Pierre. Histoire du Pays de Fréhel. Fréhel : Pierre Amiot éditeur, 1981.

p. 389-401 -

AMIOT, Pierre. Histoire de mon village : Plurien. Bannalec : Imprimerie Régionale, 1983.

p. 398-399