L’opération d’Inventaire de la commune de Trédarzec :

L’inventaire du patrimoine de la commune de Trédarzec s’inscrit dans la continuité de nombreuses opérations d’Inventaire menées sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté. Sur les 57 communes composant Lannion-Trégor Communauté, 21 communes littorales ont fait l’objet d’un Inventaire préliminaire entre 2003 et 2009 par le Conseil Général des Côtes-d’Armor et 35 ont été étudiées entre 2009 à 2019 par la Région Bretagne. Depuis 2019, Lannion-Trégor Communauté poursuit les enquêtes sur les quatre communes ne disposant pas d’une enquête récente et complète de leur bâti, à savoir Lannion, et trois communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux : Pleudaniel, Trédarzec et Pleumeur-Gautier.

À Trédarzec, un pré-inventaire a eu lieu en 1977, conduisant à la réalisation de 32 dossiers d’études concernant des édifices (52 concernant le mobilier). Les inventaires thématiques, sur le patrimoine maritime de l’estuaire de Tréguier et sur le patrimoine linier et chanvrier, réalisés respectivement en 2017 par l’association Océanide et en 2014 par l’association Lin et Chanvre en Bretagne, ont enrichi les données patrimoniales de la commune. Trédarzec compte trois protections au titre des Monuments Historiques : le calvaire de l’église dont une partie date du 18e siècle inscrit en 1927, la chapelle Saint-Nicolas de Kerhir du 15e siècle inscrite en 1964 et les jardins de Kerdalo, ainsi qu’une partie des bâtiments de l’ancien manoir dont l’agencement actuel date des années 1970, inscrits en 2007.

Pour compléter les inventaires précédents de la façon la plus exhaustive possible, un nouvel inventaire topographique du patrimoine de Trédarzec, mené par Lannion-Trégor Communauté avec le soutien de la Région Bretagne, s’est déroulé de septembre 2020 à février 2021. Ce recensement a été effectué en arpentant la commune avec le cadastre actuel. Chaque construction antérieure aux années 1950 a fait l’objet d’une fiche de recensement illustrée de photographies. Nous avons repéré 490 éléments bâtis d’intérêt patrimonial sur l’ensemble de la commune, couvrant une période allant du 15e siècle aux années 1950.

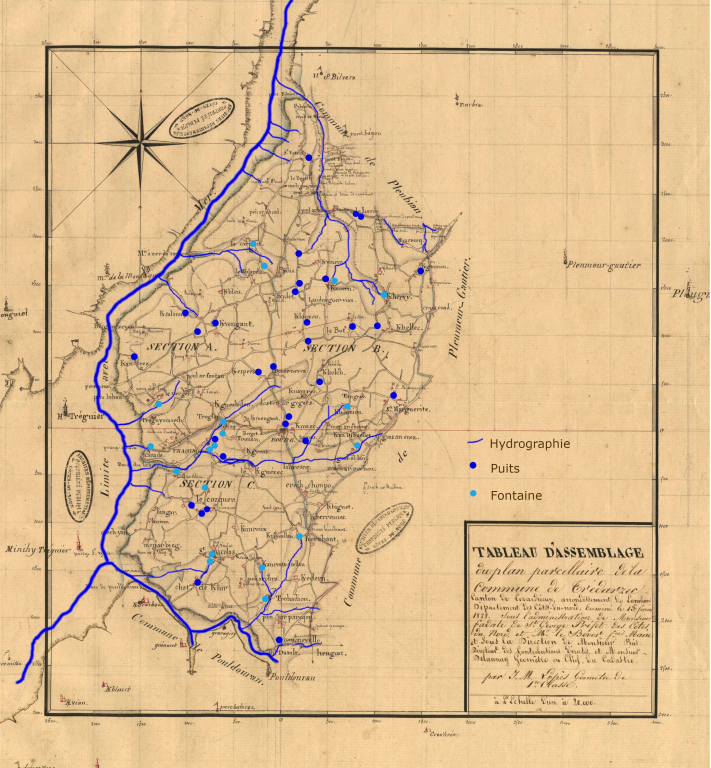

La majorité des édifices repérés sont des fermes (188 entités). De même le patrimoine domestique est bien représenté avec 143 maisons. Hormis le bourg et les villages de Traou Meur et de Canada, l’habitat est dispersé. Cela pourrait s’expliquer par l’abondance de l’eau sur le territoire, en témoigne le nombre de fontaines (17) et de puits relevés (28). La présence des seigneuries anciennes est encore très visible sur la commune avec la persistance de plusieurs sites manoriaux (18), dans des états de conservation variables. Le patrimoine religieux comprend : l’église paroissiale et le presbytère, quatre chapelles et deux maisons de prêtres, cinq fontaines de dévotion, dix calvaires et croix de chemins. Le patrimoine artisanal se distingue avec plusieurs moulins, une tannerie, neuf sites de routoirs, autrefois beaucoup plus nombreux. Enfin, le patrimoine militaire est représenté par des traces de postes de gardes de la période moderne et une batterie allemande datant de la Seconde Guerre Mondiale à Mez Crec’h.

Cette synthèse présente les premières observations et les questionnements soulevés à la suite du recensement. La bibliographie consultée a été abondante et des recherches archivistiques ont eu lieu. Outre les cadastres anciens, ce sont principalement les archives municipales qui ont été dépouillées, ainsi que les séries G en partie (clergé séculier) et 6M (statistiques) des archives départementales des Côtes-d’Armor. Elles pourraient néanmoins être complétées, il serait intéressant de dépouiller les séries G dans son entièreté, E (seigneuries) et S (travaux publiques et transports).

Compte tenu de la courte durée de l’enquête, l’étude est pour le moment incomplète et nécessiterait d’être approfondie. Des dossiers d’études individuels, thématiques ou collectifs n’ont pu être réalisés.

Situation géographique privilégiée et fondation ancienne de la commune :

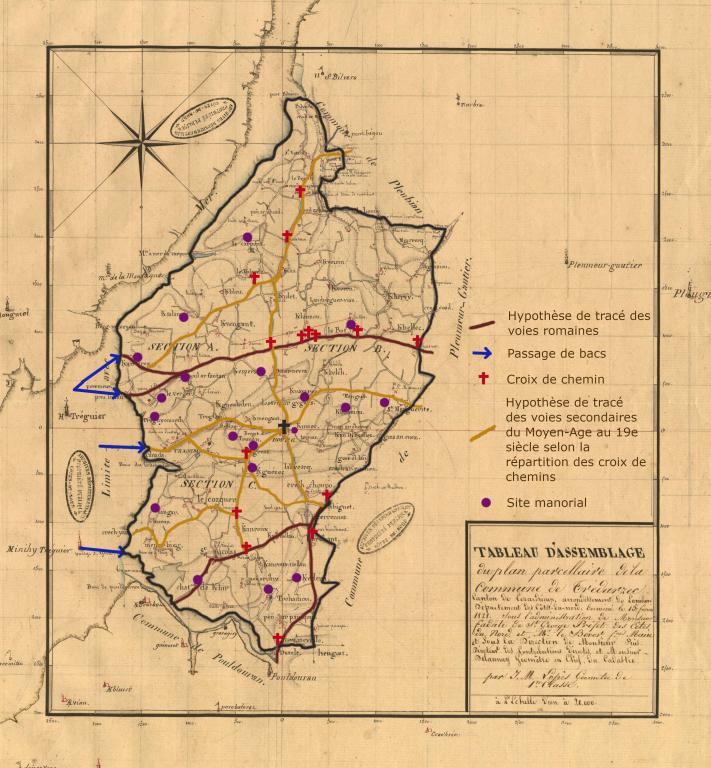

La commune de Trédarzec s’étend sur 11,7 km2 et comptait, en 2017, 1 075 habitants (Insee). À l’ouest, elle est située sur la rive du Jaudy, face à la ville de Tréguier, elle est limitrophe de Kerbors au nord, de Pleumeur-Gautier à l’est et de Pouldouran (intégré à la Roche-Jaudy depuis 2019) à la pointe sud. La commune est traversée d’ouest en est par la départementale D786 qui relie Tréguier à Paimpol, et est également reliée aux communes limitrophes par des routes au départ du bourg. On devine le tracé de ces axes de communication et ses évolutions sur les cartes anciennes. Le trajet de Tréguier à Trédarzec avant la construction d’un pont en 1834 se faisait grâce à des liaisons fluviales avec des bacs. Cette situation privilégiée face au pôle attractif qu’est la ville de Tréguier, mais aussi grâce aux ressources naturelles du territoire ont probablement participé à son développement et à la richesse de son patrimoine.

En effet, la commune possède une façade sur le fleuve côtier, protégée en partie dès 1943 et classée avec l’ensemble de l’estuaire comme site naturel en 2007. Elle forme un dénivelé d’environ 60m, de même que la ria de Traou Meur. Le reste de la commune présente un relief assez plat. Avec quelques massifs boisés dont les principaux sont ceux du Carpont et de Kerhir, ainsi que quelques légères vallées à proximité des nombreux ruisseaux, ce sont les espaces agricoles, champs et prés, qui dominent le paysage. Plusieurs auteurs du 19e siècle témoignent de la qualité et de la fertilité de la terre, de surcroît, bien irriguée. Aujourd’hui, cela se traduit sous la forme d’un bocage aéré, remembré mais toujours visible grâce aux talus-murs et haies qui persistent et témoignent encore de la tradition ancienne de division des parcelles.

L’occupation du territoire de Trédarzec est ancienne. Des découvertes archéologiques ponctuelles et des campagnes de fouilles ont révélé des traces de différentes époques : âge du Bronze, âge du Fer, époque gallo-romaine avec des débris de tuiles et briques au village du Cosquer, Haut Moyen Age avec un dépôt funéraire découvert en 2013 à proximité de Keranroux.

La fondation de la paroisse semble quant à elle remonter au Haut Moyen Age. Trédarzec est un démembrement de la paroisse primitive de Pleumeur-Gautier, qui pourrait être l’une des trois paroisses offertes à l’archidiacre Pebrecat par Saint-Tugdual selon sa IIème Vie. L’étymologie de « Trédarzec » va dans le sens de cette époque de fondation, le préfixe « tre» désigne des villages antérieurs au 7e siècle devenus paroisses avant le 11e siècle. « Tarz », qui signifie « crevasse », « craquement » pourrait avoir un lien avec la géographie du lieu.

Les premières mentions manuscrites de la paroisse apparaissent en 1330 dans le Procès de canonisation de Saint-Yves. La paroisse devient commune en 1790 lorsqu’elle élit sa première municipalité.

Contexte géologique et influence sur les constructions :

Les sols sont composés principalement de trois roches : granitique issues du volcanisme sur la côte nord-ouest, sédimentaires au nord-est de la commune et majoritairement schisteuses au sud. Ces roches se retrouvent dans les constructions.

Environ 20 % seulement des édifices recensés possèdent du granite comme matériau de gros-œuvre. A première vue, son emploi se retrouve plutôt sur des constructions antérieures au 19e siècle. Celui-ci peut être employé sous forme de moellons ou de pierre de taille, aussi bien pour des croix, des petites habitations que pour des édifices prestigieux (Le Vot/Kervisiou). Cependant, il est très souvent associé à du schiste, pour les dépendances ou dans une maçonnerie de moellons mixte.

L’emploi du moellon de schiste est largement majoritaire. Il est fréquemment mais pas systématiquement associé à des modénatures de granite taillé, manuellement ou de façon mécanique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Ainsi, la pierre de taille de granite prend un rôle à la fois structurel et décoratif, en consolidant la maçonnerie de schiste et en soulignant l’architecture : encadrements d’ouvertures, chaînages d’angles, souches de cheminées ou plus rarement bandeaux d’étages (ferme Bergat). A partir de la fin du 19e siècle la brique peut remplacer le granite pour ces éléments (maison 18e rue de Goguès).

À plusieurs reprises, on observe une mise en œuvre particulière du schiste en gros-œuvre, taillé et disposé en assises très régulières. Cet appareillage semble être employé dans des constructions de la fin du 19e siècle, ou du début du 20e siècle, comme c’est le cas dans la rue de Kerguézec.

Les matériaux de couvertures sont principalement l’ardoise, et en plus petites proportions la tuile. Cette dernière est plutôt employée sur les dépendances. Ces tuiles proviennent, de la briqueterie de Saint-Ilan proche de Saint-Brieuc et d’Angleterre, d’où elles sont importées au 19e siècle.

Organisation du bourg et de la commune :

Le bourg, situé au nord de la départementale s’est formé autour de l’église paroissiale, comme le montre le cadastre de 1828. Les plus anciennes constructions sont le Presbytère, deux fermes, quatre maisons isolées, un alignement de maisons construites sur un parcellaire très étroit à l’angle de la route de Pleumeur-Gautier et le manoir de Kermaëc, légèrement en retrait.

Les constructions figurées sur le cadastre de 1828 ont pour beaucoup été modifiées ou reconstruites dans la seconde moitié du 19e siècle, comme les maisons rue de Pleumeur-Gautier, ou les logis des deux fermes. Le bourg s’est alors étalé le long des routes, avec quelques constructions au nord de la rue de la Mairie et sur un parcellaire restant assez serré au nord et à l’est de l’église, ainsi que dans les rues de Goguès et de Keravel. Le bourg se dote à cette époque de trois écoles en sortie de bourg (école publique des filles au sud, école publique des garçons à l’est et école privée des filles au nord) et d’une mairie (rue de Keravel).

Les maisons du sud de la rue de la Mairie semblent dater du début du 20e siècle. De volume modeste, en rez-de-chaussée, elles sont construites sur un même modèle et placées dans un jardin en fond de parcelle. Celles de la rue de Kerguézec, datant plutôt de la deuxième moitié du 20e siècle, sont centrées dans leur parcelle, ce qui engendre un tissu urbain plus aéré en s’éloignant du cœur du bourg.

Les villages de Traou Meur et de Canada forment des écarts d’une vingtaine d’habitation. Le village de Traou Meur est établi autour de la chapelle du même nom. Les constructions les plus anciennes sont de petits logis de cultivateurs, de volume simple en rez-de-chaussée. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l’habitat se densifie. Il s’étend en direction du bourg à l’est, formant la rue Treuz, et en direction du Jaudy à l’ouest par la route de Traou Meur, rejoignant alors le village de Canada. Au lieu-dit Canada, le passage de bac permettait de passer la rivière. C’est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qu’il se développe, avec la construction de maisons en front de rive, sur une légère hauteur. Au vu de leurs caractéristiques bourgeoises (volumes réguliers à étage et trois travées ou recherche de dynamisme en façade avec pignons en avancée, baies larges, balcons, polychromie, ferronneries) et de leur emplacement, il serait intéressant de savoir si ces maisons étaient destinées à la villégiature. Certaines, plus modestes appartenaient peut-être à des travailleurs de la mer.

Dans le reste de la commune, l’habitat rural est dispersé, de nombreux édifices sont isolés. Certains écarts comptent quelques fermes et maisons, par exemple Saint-Nicolas, Saint Lévias ou Kervoern. D’autres sont plus importants avec une dizaine de fermes et maisons. Il s’agit du Cosquer, de Sainte-Marguerite, de Crec’h Choupo, Crec’h Urustal, de Saint-Votrom et de Kervengant.

L’urbanisation récente (depuis les années 1950), s’est faite sous la forme de lotissements. On observe deux zones principales de lotissements : à l’ouest du bourg (reliant au nord le bourg aux villages de Tronan et s’arrêtant au sud dans la rue de Kerguézec) et dans la continuité du village de Crec’h Urustal. D’autres sont moins importantes : à la sortie du bourg rue de Keravel, à proximité des écarts de Ty Gwenn, du Cosquer et de Crec’h Choupo. Les nouveaux pavillons s’installent vers la gare à l’est du bourg.

Accès à l’eau et implantation de l’habitat et des activités :

L’habitat dispersé peut s’expliquer par l’accessibilité aisée à l’eau. La commune est particulièrement bien irriguée, en témoigne le nombre important de puits et de fontaines.

Les puits les plus anciens et les plus travaillés sont liés aux seigneuries. Le plus ancien est celui du manoir du Vot. Daté du 16e siècle, son balancier a été reconstruit il y a quelques années. Les puits de Kerantrez et de Kerespers, sont en pierre de taille, moulurés, sans superstructure, et datent plutôt du 17e siècle.

La typologie la plus courante consiste en un puits de plan semi-circulaire. Ils sont en moellons de schiste, couverts par des dalles de schiste surmontées d’un dôme maçonné, et leur margelle est formée par une dalle de schiste posée à la verticale. Cette typologie semble dater principalement du 19e siècle, comme à Ker Louzon ou au 5 Sainte-Marguerite.

D’autres puits varient de cette typologie principale : puits dit « guérite », caractéristique du Trégor au Cosquer, avec puisage dans le bief du moulin au 2 rue de Traou Meur, de plan carré avec un appareillage en fer forgé et sans couverture au 6 Kervengant, inclus dans la maçonnerie à Jérusalem.

Les fontaines ont quant à elles des typologies variées. Elles peuvent être de tailles et formes variables, adossées au relief ou non, couvertes, semi-couvertes ou non. Elles ont aussi différentes fonctions. Les fontaines votives, probablement les plus anciennes, sont les plus travaillées, le plus souvent avec de la pierre de taille. Elles comportent une niche à saint intérieure comme à Traou Meur, ou même un décor intégré comme à Kervisiou, où Sainte-Marguerite est représentée dans un décor architecturé. Une grande partie des fontaines sont d’usage domestique et servaient de point d’eau à une habitation (tannerie de Traou Meur), d’autres sont associées à un routoir ou un lavoir (Loguel Kerhervy, Horch’Hant). Parmi ces fontaines moins prestigieuses, plusieurs répondent à une typologie récurrente : une maçonnerie de moellons de schiste et une couverture par dalle de schiste (Trozel Vian, Kervoern).

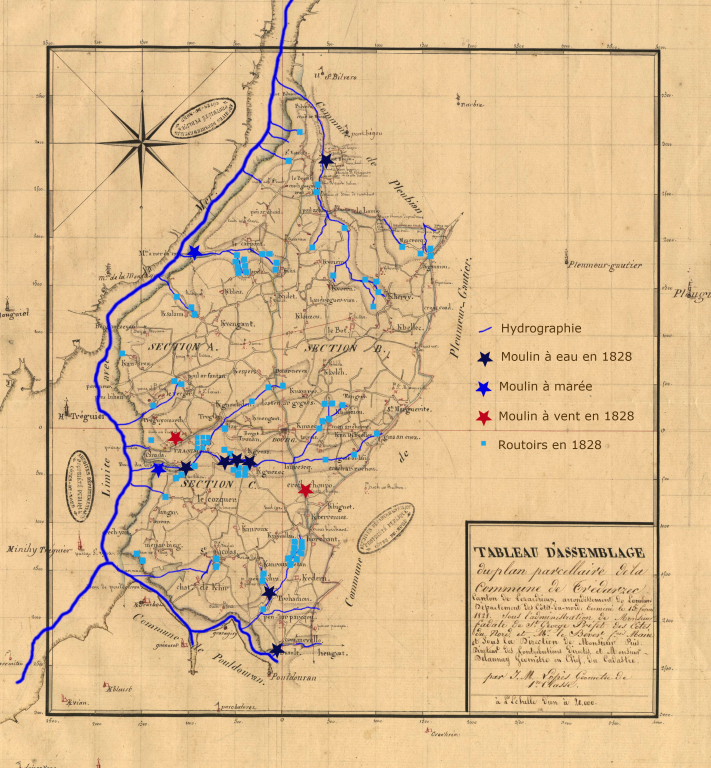

La façade sur le fleuve est également un atout majeur. La proximité du port de Tréguier et les passages de bacs, permettaient les échanges de produits agricoles et de marchandises (textiles et engrais marins notamment). D’autre part, elle a été une ressource pour la pêche. Une réglementation était en place dès le milieu du 18e siècle pour gérer le banc d’huitres naturel, et la surveillance était assurée dans la deuxième moitié du 19e siècle par un garde maritime à Crec’h Yann. On suppose également l’existence de deux pêcheries, peut-être du 19e siècle, à KerHir et au Carpont (traces physiques de retenues d’eau). Enfin, le Jaudy alimentait les moulins à marée du Carpont et de Traou Meur.

Témoins de l’activité linière et patrimoine artisanal :

Trédarzec possède deux sites de routoirs restaurés et mis en valeur, à Horc’Hant et Saint-Nicolas. On en dénombre une centaine sur le cadastre de 1828, nommés « douets à rouir » dans les états de sections. Ce sont dans la majorité des cas des bassins rectangulaires d’environ un mètre de profondeur maçonnés en moellons. Certains ont été réutilisés en lavoirs, peu sont encore visibles aujourd’hui, envahis par la végétation ou comblés. Placés dans des vallons ou sur la rive du Jaudy, ils sont alimentés par un ruisseau, une fontaine (Saint-Nicolas) ou le bief des moulins (Kerguézec), tous les exemples relevés semblent être en eau courante.

On observe plusieurs configurations sur la cartographie ancienne. Les bassins peuvent être seuls ou groupés par deux ou trois, isolés, légèrement éloignés ou à proximité directe d’habitations comme à Mez Crec’h où il se trouve de l’autre côté du chemin.

Trois groupements importants de routoirs existaient à Trédarzec en 1828. Celui du Dalard comptait sept bassins, celui de Traou Meur huit, et celui d’Horc’Hant, le seul visible et restauré, en compte neuf. Cette organisation groupée avec tant de bassins et système de circulation d’eau n’est pas commune dans le Trégor et témoigne d’une activité linière et chanvrière particulièrement importante dans la commune.

Dans le cas où le routoir est à proximité directe d’une propriété, on peut supposer qu’il appartient à celle-ci. Plus éloigné, désigner les propriétaires est moins évident. À en croire les états de section, les routoirs isolés peuvent être rattachés à des fermes ou des manoirs. Les manoirs possédaient en général plusieurs routoirs. C’est le cas de Kervisiou, ou de KerHir, dont dépendent les routoirs de Saint-Nicolas et deux des bassins d’Horc’Hant.

En 1897, trois moulins (moulin du Verger, moulin Lescop, moulin Duault) servaient à teiller la fibre végétale, et il existait encore trois teillages à Trédarzec en 1953 (Cahiers de la Presqu’ile n°14). Ces moulins à teiller étaient d’anciens moulins à farine reconvertis.

En effet, l’activité meunière a été importante à Trédarzec. On note en 1828 onze moulins dont la majorité appartenaient auparavant à des seigneuries : les moulins à vent de Crec’h Choupot et de Crec’h Urustal, les moulins à eau de Kerguézec, du Verger, du Launay, Lescops, de Trohadiou, Duault, de Pont-Bégou, et le moulin à marée du Carpont. Le moulin à marée de Traou Meur date de 1856, quant à celui de Lescop, il est agrandi, pourvu entre autres d’un séchoir et transformé en tannerie à la fin du 19e siècle. Aujourd’hui seuls les moulins à marée sont dans un bon état. Les moulins à vent ont disparu. S’il demeure des traces de l’aménagement hydraulique (biefs, emplacement des étangs de rétention), les moulins à eau sont, eux, ruinés ou très transformés.

Plusieurs témoignages oraux font allusion à des forges, dans la rue de la Mairie, au Lannou ou à Crec’h Choupo, mais il n’en reste aucune trace.

Deux édifices témoignent de l’activité du milieu du 20e siècle à Trédarzec : le garage automobile rue de Traou Meur et l’entreprise de construction Pavesi installée au bord du Jaudy. Les deux entreprises existaient préalablement, de nouveaux locaux plus fonctionnels et plus grands ont été construits. De plan rectangulaire, sans cloisons intérieures, et dotés d’ouvertures de garage pour l’activité, ils sont en béton et comportent des toitures à sheds.

Une forte implantation seigneuriale :

Au moins dix-neuf sites ont été occupés par des seigneuries dans la paroisse de Trédarzec, du 9e au 18e siècle. Les mentions écrites les plus anciennes sont les réformations des fouages en 1427. Elles citent sept lieux nobles (Trohadiou, Keredern, Kersalaun, Kerantrez, Kerhir, Keresperz, Kerguézec). En 1536, les réformations de noblesse signalent l’apparition de six nouveaux lieux nobles (Troguyomarc’h, Poul Ar Fantan, le Bot, Kervisiou, le Verger, Kervaëc).

Il est possible que ces manoirs soient à l’origine assez modestes, au vu de la densité élevée pour un territoire peu étendu. La majeure partie appartient à une petite et moyenne noblesse. La concentration de manoirs à Trédarzec peut s’expliquer par les conditions géographiques favorables (cours d’eau, terres fertiles), l’attractivité de Tréguier (siège épiscopal et commercial dynamique avec son marché et son port), la présence de voies de communication, les manoirs se situant principalement entre les deux voies romaines qui traversent la commune d’ouest en est (AD22 - 2Fi31).

Le manoir est à l’origine une exploitation agricole, établie sur des terres nobles et roturières, dotée de dépendances agricoles. Ainsi, le manoir du Vot, accessible par une allée plantée et un portail à porte piétonne et charretière (aujourd’hui disparu mais mentionnée par Frottier de la Messelière) s’organise autour d’une cour carrée avec logis en fond de cour, dépendances de part et d’autre et puits. En outre, il possédait un colombier, aujourd’hui disparu.

Le colombier est un élément très symbolique car c’est un privilège régi par les Coutumes de Bretagne, réservé aux seigneuries de fondation ancienne et de superficie importante. Trois d’entre eux subsistent sur le territoire aux manoirs du Verger, de Trohadiou et de Kerhir.

Les manoirs possèdent souvent des moulins qui sont pour eux une source de revenus intéressante car ils font partie des banalités. Ce droit seigneurial concerne des équipements construits et entretenus par le seigneur, et mis à disposition des habitants. En échanges, ces derniers sont dans l’obligation de verser une taxe et d’utiliser uniquement les installations seigneuriales. Les moulins peuvent être situés à proximité immédiate des logis comme ceux de Kerguézec ou de Trohadiou ou plus éloignés pour avoir accès à la ressource motrice comme le moulin à marée du Carpont, le moulin à eau du Verger ou le moulin à vent de Troguyomarc’h à Crec'h Urustal.

Le manoir est également une habitation pour une famille noble. C’est le logis qui occupe cette fonction au sein de l’ensemble manorial. Beaucoup de manoirs ont été déclassés en fermes, parfois très tôt. Pour cette raison, nombre d’entre eux ne sont plus considérés comme tel aujourd’hui. Ils ont ainsi subi des modifications pour répondre aux nouveaux besoins. De nouveaux logis sont souvent construits au 19e siècle, à côté ou en lieu et place des logis manoriaux. Le manoir de Kermaëc, dessiné en 1935 par Frottier de la Messelière est aujourd’hui méconnaissable après des modifications au milieu du 20e siècle, celui de Kerantrez conserve ses dépendances mais son logis a été détruit et remplacé par un logis à trois travées au 19e siècle.

Néanmoins, de beaux exemples de manoirs subsistent. On apporte aux logis un soin particulier, il faut qu’ils reflètent le statut du propriétaire par une mise en œuvre et un décor soigné à l’extérieur, et du confort à l’intérieur. À Trédarzec, ceux-ci sont d’une grande variété. Le Bot possède un pavillon d’escalier à 4 niveaux et une porte travaillée du 17e siècle en granite de taille surmontée d’une niche à blason. Kervisiou est orné d’un riche décor gothique et renaissant porté sur les ouvertures. Le site de Kerhir regroupe à la fois le logis manorial d’origine et le logis construit au 19e siècle. Quelques détails intérieurs retiennent l’attention : les piédroits sculptés d’une cheminée de Langar (photographiés dans les années 1970), les charpentes armoricaines du Carpont, le vaisselier et le saloir de Ty Bras.

En lien avec la fonction d’habitation du manoir, celui-ci est fréquemment accompagné d’une chapelle privée, à l’usage du seigneur et de sa famille. Deux sont toujours présentes : la chapelle de la Sainte-Trinité du Carpont et la chapelle Saint-Nicolas de Kerhir du 15e siècle. Selon René Couffon, le manoir du Verger possédait lui aussi une chapelle, devenue par la suite chapelle Saint-Sul, puis détruite.

Ensembles religieux :

Les chapelles et l’église paroissiale de la commune sont inscrits dans des ensembles religieux, ils sont associés à divers éléments, symboliques, votifs ou même fonctionnels. Ces ensembles religieux sont pour certains à mettre en lien avec les seigneuries, comme les chapelles des manoirs précédemment évoquées. De même, un document d’archives privées de 1418 attribue la fondation de l’église Saint-Pierre de Trédarzec à la famille Trolong de Kerhir.

L’église actuelle a été reconstruite sur les plans de l’architecte Cadiou en 1838, après que la précédente ait été endommagée par un ouragan en 1836. Elle présente un plan en croix latine et est formée d’un clocher mur, d’une nef et de bas-côtés à cinq travées, d’un transept et d’un chœur avec une sacristie dans l’alignement. Elle renferme quelques éléments mobiliers intéressants : les fonts baptismaux du 16e siècle, la chaire du 18e siècle, des retables du 19e siècle et plusieurs statues anciennes.

Le cimetière, entourant l’église à l’origine, a été déplacé à la fin des années 1980. Le calvaire est resté en place. Son socle sculpté date du 15e siècle, il représente le donateur entouré d’une Vierge à l’Enfant et de Saint-Yves. Le Christ sur la croix est accompagné de Saint-Jean et Marie-Madeleine.

Sur les sept chapelles que comptaient Trédarzec, quatre sont encore en place. La chapelle disparue de Saint-Sul a profondément marqué l‘imaginaire local. On pouvait y demander justice et vouer une personne à la mort. Elle fut détruite pour cette superstition. A l’exception de celle de Traou Meur, en forme de croix latine avec transepts hexagonaux, elles étaient de plan rectangulaire, telle la chapelle de Saint-Votrom.

Une croix accompagne chacune des quatre chapelles. Seule celle de Traou Meur, datée de 1818, n’est pas modifiée.

Quatre fontaines de dévotion sont aussi associées aux chapelles. Deux sont visibles à la chapelle de Traou Meur, une à la Sainte-Trinité au Carpont. La fontaine Saint-Nicolas à Kerhir était réputée pour prédire les futures amoures grâce à un lancer d’épingle.

Deux maisons de prêtre sont à signaler. Celle de Traou Meur est très remaniée. Celle de Saint-Nicolas date du 16e siècle et a conservé ses dispositions d’origine : logis à deux pièces superposées dont l’étage est desservi par un escalier extérieur. Le Presbytère et ses dépendances, situé au bourg, date probablement de la fin du 18e siècle. Sa façade sud comprend cinq travées, la symétrie de sa façade nord est moins respectée.

Quelques éléments à symbolique religieuse ne font pas partie des ensembles religieux. Il s’agit des croix de chemin et de la fontaine de Sainte-Marguerite au manoir de Kervisiou. Cette dernière est très intéressante, elle présente dans son mur de fond une niche architecturée accueillant la statue de Sainte-Marguerite coiffée d’un diadème et foulant le dragon au pied.

Les croix de chemins subsistant sont au nombre de sept. Elles étaient utilisées pour se repérer, souvent situées à des carrefours et à proximité de propriétés importantes. Le socle de la croix du cimetière actuel a été déplacé de Roz An Dillen, celle de Ker Duault est une recomposition du début du 20e à partir d’éléments plus anciens. Celle du Verger date du début du 20e siècle, celle du Dalard date du début du 19e siècle, celle de Keranroux est datée de 1772, celle de Kergroas de 1821, celle d’Horc’Hant de 1827. Ces quatre dernières présentent la même iconographie : le Christ en croix sur la façade nord et la Vierge en prière au revers.

Maisons et fermes dans l’espace rural :

Dans les états de section de 1828, ce sont les landes et les champs qui dominent le paysage rural. Aujourd’hui les landes ont été mises en culture. Le maillage bocager est toujours présent mais aéré, avec encore un certain nombre de talus-murs (Traou Meur) qui délimitaient les parcelles. Ils apportaient de surcroît de nombreux avantages : protection des sols contre l’érosion, protection des cultures (contre les intempéries et les errances de bétail), ressources alimentaires pour l’Homme et les animaux, bois de chauffage et de construction. On retrouve en outre à quelques occasions des piliers de champs (Traou Woas) qui indiquaient l’entrée d’une parcelle. À quelques exceptions où elles ont été recréées (Poul Ar Fantan, Poul Baou), les barrières ont cependant disparu.

En ce qui concerne les fermes et maisons, deux groupes distincts ressortent. On observe d’un côté de grandes fermes, souvent agrandies ou dont les logis ont été construits au 19e siècle, et de l’autre des fermes de dimensions modestes, voire même des maisons sans dépendances.

Le premier groupe, en laissant de côté les anciens manoirs, concerne les grandes propriétés de la commune. Elles présentent des logis à étage et plusieurs travées et comportent des dépendances bien distinctes du logis. Leur organisation varie : plan en U à Crec’h Hello ou en alignement à Ar Voas Voen. Elles sont quelquefois construites en plusieurs étapes, comme pour le logis de Mez Crec’h (1726 et 1754). Les agrandissements ont eu lieu en majorité au cours du 19e siècle, comme nous pouvons le voir à Traou Woas. La ferme du 18e siècle se dote d’un nouveau logis, l’ancien logis devenu obsolète est déclassé en dépendance. De nouvelles dépendances apparaissent également à cette époque.

Le second groupe d’édifices correspond à des fermes ou des maisons de petites dimensions des 18e, 19e et début 20e siècles. Le logis est en rez-de-chaussée, avec un schéma plutôt récurrent de la façade, porte / fenêtre / cheminée (Saint-Lévias). Un appentis latéral ou arrière est parfois greffé à la maison. Les fermes sont dotées de dépendances de petit volume, souvent des soues (Trovoas, Toul Ar Zilien).

La quantité de logis modestes est particulièrement importante à Trédarzec. Nous pouvons donc nous demander quelle est la raison de cette abondance, qui les habitait, mais aussi quelles étaient les fonctions de ce type de logis.

Il est possible que cela découle de la tradition seigneuriale et d’une pratique massive du convenant, ou bail à domaine congéable. Pratiqué depuis le Moyen-Age, il s’agit d’un accord entre le propriétaire de la terre et le convenancier. Le premier cède contre une rente la jouissance de la terre au second. Le convenancier peut réaliser les aménagements qu’il souhaite et cultiver la terre, il est considéré comme propriétaire des édifices et superficies. Le seigneur se réserve la jouissance des bois nobles et peut congédier son convenancier, avec l’obligation d’indemniser le convenancier pour les installations réalisées. Si les fermes concernées pouvaient être de taille importante, la toponymie montre que les petits volumes étaient également concernés (Convenant Favennou, Convenant Ty Charles). Le terme « convenant » revient aussi à plusieurs reprises dans les états de section en 1828 mais il est difficile d’affirmer sans plus de recherches que c’était le cas pour toutes ces petites propriétés.

Nous pouvons aussi émettre l’hypothèse que cet habitat soit lié à la culture du lin et du chanvre. En effet, dans les états de section de 1828, les propriétaires des plus petits édifices sont souvent mentionnés comme cultivateurs, et quelquefois journaliers. Au vu de l’importante production textile, ces maisons et fermes modestes permettaient peut-être de loger une main d’œuvre d’ouvriers agricoles qui travaillait à la récolte et à la transformation des fibres.

Chargée d'études à l'Inventaire