CC Dinan Agglomération

Population 2014 : 2286

Superficie (en km2) : 20,1

Hydrographie : La Rance, l’Argentel, le Frémur

Monuments Historiques : 6 (le manoir de la Grand’ Cour, le château de la Garaye, le château de la Conninais, le site gallo-romain de l’Asile des Pêcheurs, le site gallo-romain des Boissières, l’église paroissiale Saint-Pierre)

La conduite de l'inventaire

L'Inventaire du patrimoine de la commune de Taden a été réalisé en 2017. Sur les 228 œuvres ou ensembles recensés, 27 ont fait l'objet d'une étude documentaire plus détaillée dont la liste est liée à ce dossier. Deux sites archéologiques d’importance mis à jour et étudiés par le service régional de l’archéologie sont annexés à cette étude, comme les sites industriels étudiés par Marina Gasnier en 2002.

Le patrimoine de Taden

Sur les rives de la Rance, des sites archéologiques gallo-romains

L’étymologie de Taden proviendrait du vieux breton tad, signifiant ancien ou ancêtre, et de hent, chemin. Cet ancien chemin serait une voie gallo-romaine. Celle de Corseul à Alet ou la voie romaine entre Corseul et Avranches qui comportait un gué sur la Rance. A cet emplacement une première agglomération s’est développée face à l’éperon du Châtellier à la Vicomté-sur-Rance. Le vicus de Taden, nom latin donné à une petite agglomération en gaule romaine, servait de port fluvial au chef-lieu de la cité des Coriosolites, Fanum Martis, aujourd’hui Corseul.

Un patrimoine religieux médiéval

La paroisse provient d’un démembrement de la paroisse primitive de Plouër. Elle apparaît pour la première fois dans une charte de 1121 du prieuré de Saint-Malo de Dinan où il est dit que l’église Sancti Petri de Tadduen est restituée par un clerc à l'évêque de Saint-Malo qui la donne à l'abbaye de Marmoutier. Ce texte ne précise pas l’emplacement de la première église ; s’agit-il de celle située en bordure de Rance ou de celle du bourg qui aurait été reconstruite par la suite. De façon plus certaine, en 1387, Geffroy de Quédillac fait édifier une chapelle en l’honneur de la sainte Vierge, de saint Christophe et de sainte Catherine. Plusieurs baies de la nef et des chapelles latérales sont attribuables à cette campagne de la fin du 14e siècle. D’autres suivront aux 16e et 17e siècle.

Quant à la chapelle saint Fiacre de Trélat, elle s’est implantée le long d’un axe ancien, au nord du ruisseau le Frémur, reliant Ploubalay à Dinan. Elle rend compte également de plusieurs périodes de modifications qui n’ont cependant pas altéré son plan à nef unique recouverte d’une charpente armoricaine d’époque gothique.

Un bourg écartelé entre patrimonialisation et urbanisation

Situé en retrait et sur un léger promontoire qui domine la Rance, le bourg a conservé son noyau ancien : bâti, ruelles et chemins, comme celui des Lavandières. Le manoir de la Grand’ Cour, acheté par la commune en 1991 forme une silhouette singulière dominante. Ce grand logis porche du 14e siècle, percé d’un passage voûté en pierre, se distingue par sa haute tour d’escalier surmonté d’une plate-forme de guet mais également par ses souches de cheminées gothiques restituées par l’architecte, Alain Charles Perrot. La restauration globale de l’église paroissiale saint Pierre achevée en 2017 a permis de redécouvrir un ensemble de peintures murales dont les plus anciennes sont du 14e siècle. Cette restauration s’est accompagnée d’un réaménagement des abords. Il n’y a pas de transformations majeures du bourg à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c’est seulement à partir des années 1980 qu’il a été ceinturé par de nombreux lotissements.

Une forte densité de maisons nobles

Sous l’Ancien régime, le nombre important de terres et de maisons nobles, lié à la présence des ducs à Dinan, explique la quasi-absence, dans la commune, hormis l’ancienne trève de Trélat, de villages ou d’écarts. Parmi les logis seigneuriaux (voir dossier collectif manoirs et maisons nobles de Taden) deux du 16e siècle sont des œuvres majeures, le château de la Garaye et le château de la Conninais. Le château de la Garaye est passé à la postérité, grâce au comte Claude-Toussaint Marot de la Garaye et son épouse Marguerite Picquet. Ce couple, que l’on nomme aussi « les époux charitables », crée en 1714 dans l’avant-cour de leur château un hôpital pour soigner les pauvres.

Des maisons rurales identitaires

Plus de la moitié des maisons et des fermes sont construites sous l’Ancien régime. Leurs typologies renvoient à des modèles déjà observés sur les bords de Rance. S’y retrouvent notamment l’organisation mitoyenne des logis, des aménagements intérieurs spécifiques comme le refend maçonné de la salle qui regroupe l’évier, le vaisselier et le départ de l’escalier. Le gros œuvre est constitué de moellons de granulite tandis que les encadrements des baies sont majoritairement en pierre de taille de granite. La terre ou la bauge répertoriée dans presque un tiers des maisons rurales est employée principalement au 19e siècle. Aujourd’hui les maisons et fermes sont toutes recouvertes d’ardoises, cependant plusieurs logis avec des pignons découverts pourraient indiquer une couverture originelle en végétal, comme cela se pratiquait anciennement sur les bords de Rance.

Un lieu de mémoire : la Fontaine des Eaux

Dans la vallée de l’Argentel coule une eau ferrugineuse dont les bienfaits sont attestés dès le 17e siècle. Cette source d’eau minérale a attiré jusqu’à la fin du 19e siècle une clientèle cosmopolite. Une salle de convivialité y sera construite en 1766 ainsi qu’une promenade ombragée. La station thermale tombe en désuétude avec l’arrivée des bains de mer sur la côte d’Emeraude et le développement du Chemin de fer. La ligne de Dinan à Dinard-Saint-Enogat est mise en service le 10 juillet 1887.

Une présence anglaise

En 1870, ils sont plus de 500 anglais à séjourner à Dinan. C’est en partie pour cette raison que Sophie Van Dunken, proche de la reine Victoria, épouse du prince polonais Guillaume de Radziwill, rachète la villa Kerrosen. Ces familles aristocratiques ont contribué à donner un nouveau style aux demeures qu’elles achètent et rénovent. La mode anglaise est au « périod rooms » et aux reconstitutions historiques. D’anciennes pierres sculptées, issues de monuments des environs, sont rapportées à la Conninais, et des décors néogothiques sont conçus à kerrosen.

Les moulins à eau de l’Argentel

Au Moyen Age, plusieurs moulins à farine sont implantés sur la rivière de l’Argentel dont celui de la Fontaine des eaux, le moulin du Méen, le moulin de la Roche et celui de Dombriand. Ce dernier est mentionné plus tardivement au 15e siècle. Un moulin à tan est attesté quant à lui au 18e siècle à Baudouin (détruit). Les résidus d’écorces étaient alors très recherchés par les nombreuses tanneries de Dinan. Au 19e siècle, les moulins à farine sont modernisés et font place à des minoteries industrielles, comme celle du Main entièrement reconstruite à partir de 1867. Leurs activités se sont maintenues dans la première moitié du 20e siècle, comme à la Roche jusqu’en 1920 ou encore à Dombriant où le site est électrifié vers 1950.

Chantiers et activités industrielles

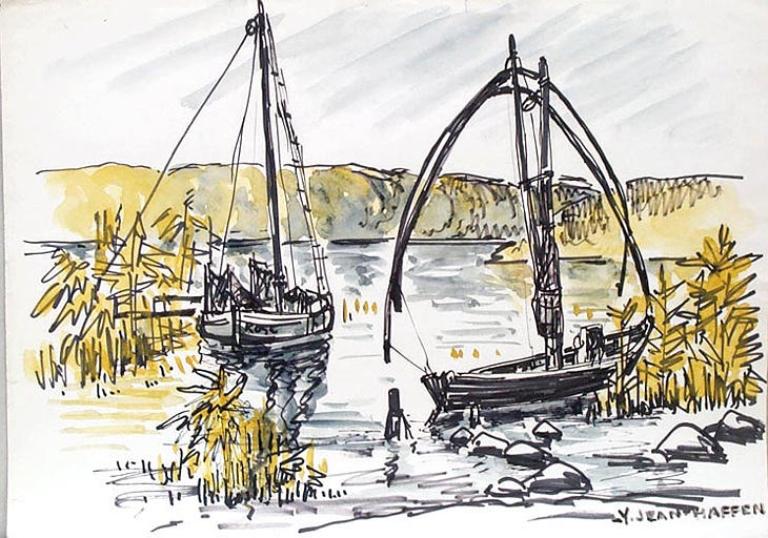

Des chantiers de constructions navales étaient actifs à la Coubure au début du 19e siècle comme ceux de Pierre Juhel et Pierre Lhotellier. Des trois-mâts y même étaient armés. (Ces terrains ont été annexés en 1847 à la commune de Lanvallay, voir Dossier IA22132390). Au début du 20e siècle, l’usine Norman d’emballages légers en bois s’implante à Taden, elle fait toujours partie des derniers sites industriels en activité sur la rivière de Rance.

Photographe à l'Inventaire