Le petit port de Guin-Zégal (orthographié "Gouine Ségal" au 19ème siècle) a été aménagé en 1854 par la commune de Plouha, aidée par les marins pêcheurs, qui ont établi un brise-lames en pierre sèche, long de 31 m et couvert à mi-marée (6 m). Il n'est pas mentionné sur le cadastre de 1833.

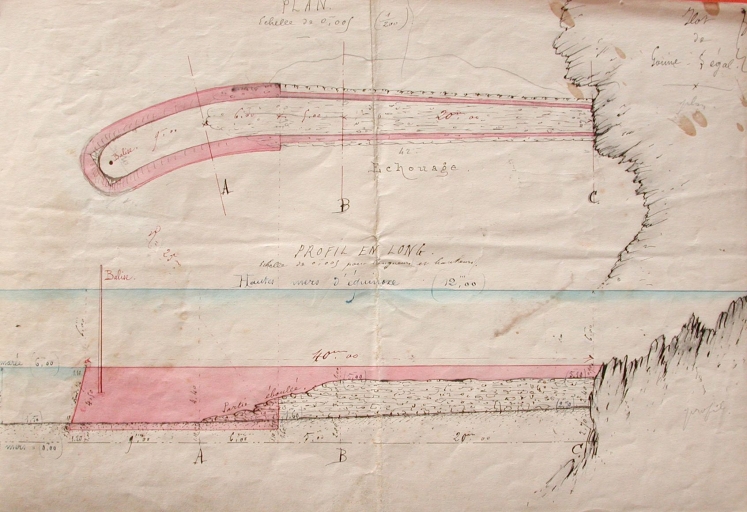

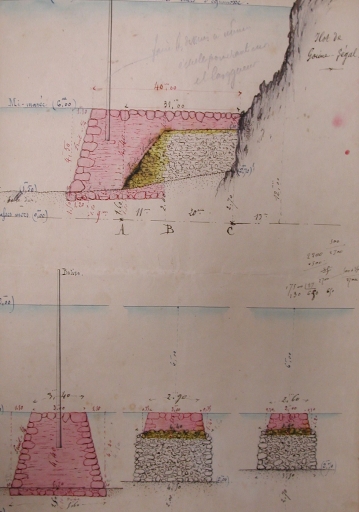

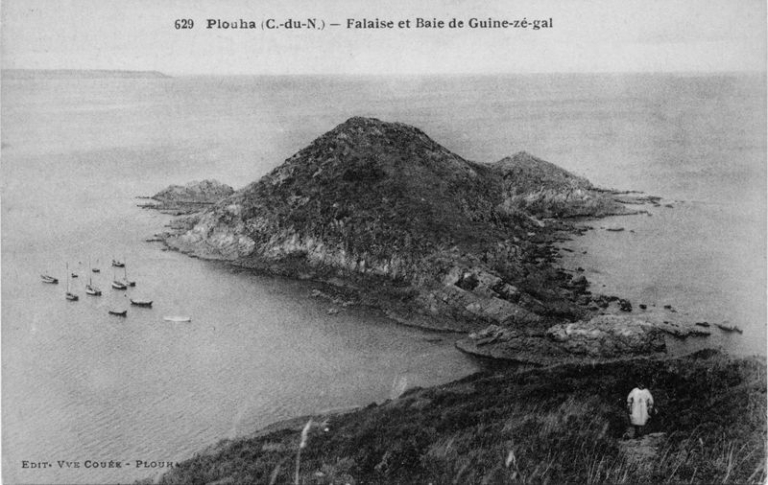

Le nom de Gwin Zégal viendrait de "gwinizh" (le froment) et de "segal" (le seigle), deux céréales cultivées autrefois sur les terrains bordant la falaise. Selon le rapport de l'ingénieur Launay, daté de 1879, le havre de "Gouine-Ségal" est situé à 650 m de "Port-Morguer", port d'attache d'une dizaine de bateaux de pêche. Il est abrité des vents de terre et de l'est par un brise-lames à pierre sèche. L'ingénieur proposait comme réponse à la demande de la commune de Plouha de restaurer ce brise-lames, d'en prolonger la longueur à 45 m et de porter la cote à 7 m. En effet, Gwin-Ségal représente encore aujourd'hui le seul véritable port, abri et refuge pour les bateaux sur la côte de Plouha, si on ne prend pas en compte le port de Bréhec. Cependant, l'absence de voie de communication n'a pas permis son développement (pour le cabotage). En mars 1881, le conducteur Cadin pouvait constater que la partie aval de la jetée était en ruines. L'Etat accepta de subventionner ces travaux, à condition qu'ils soient réalisés en régie municipale, sous son contrôle et que la commune s'engage à effectuer par la suite son entretien. L'ouvrage fut prolongé d'un musoir et exhaussé de 1 m, en utilisant la roche locale, in situ. Le projet fut exécuté en juillet 1883. La lecture du plan de l'ingénieur Pelaud, daté de 1881, permet de reconsidérer la toponymie littorale : l'appellation "les Ganes" pour désigner le port de Gwin-Ségal, le "sillon" qui relie la côte et l'îlot, propriété à cette époque d'Armet de l'Isle, les rochers découvrant "Goret", la "Roche Plate".

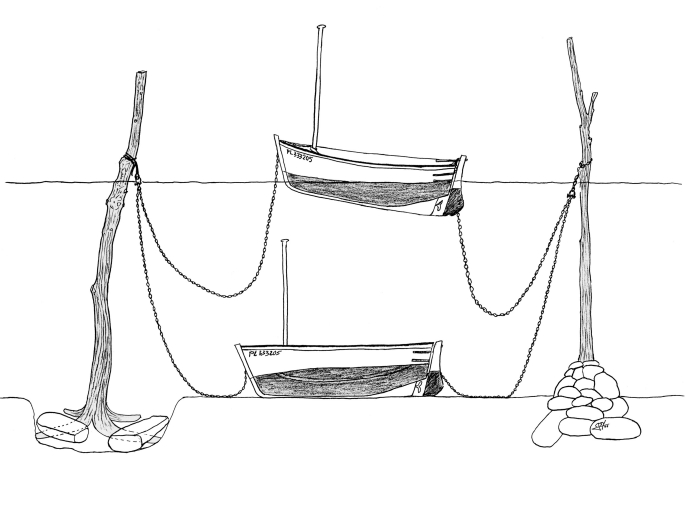

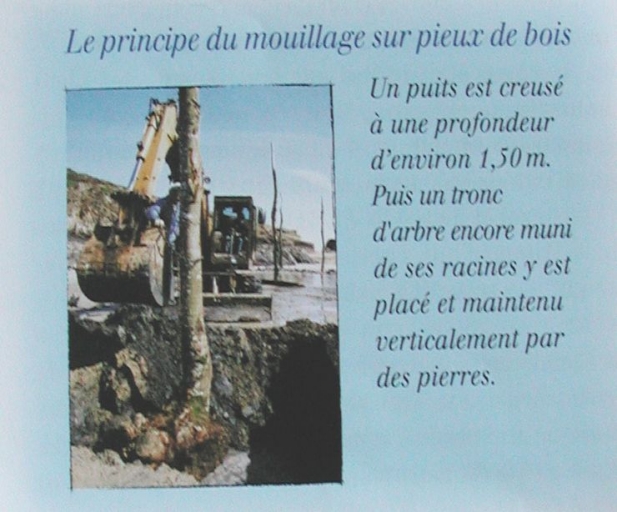

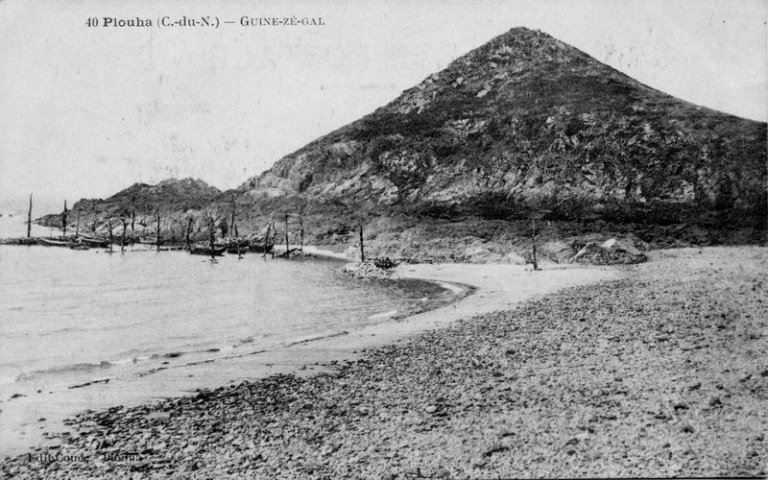

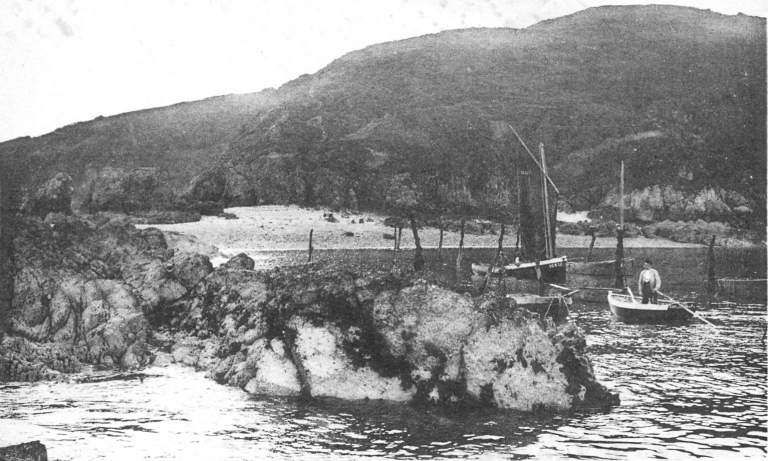

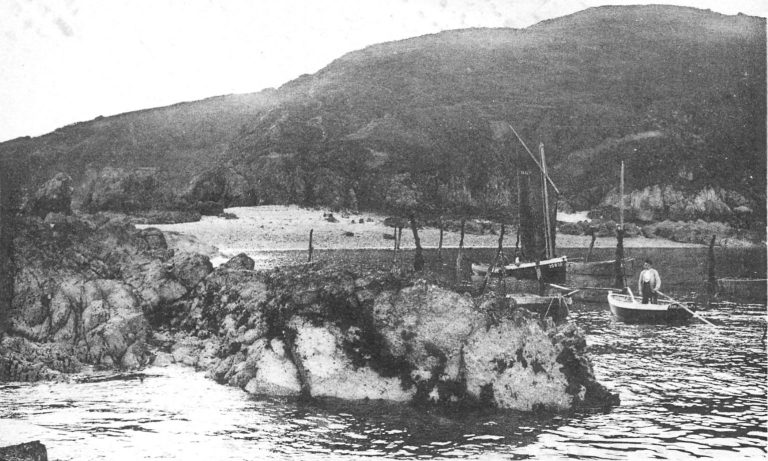

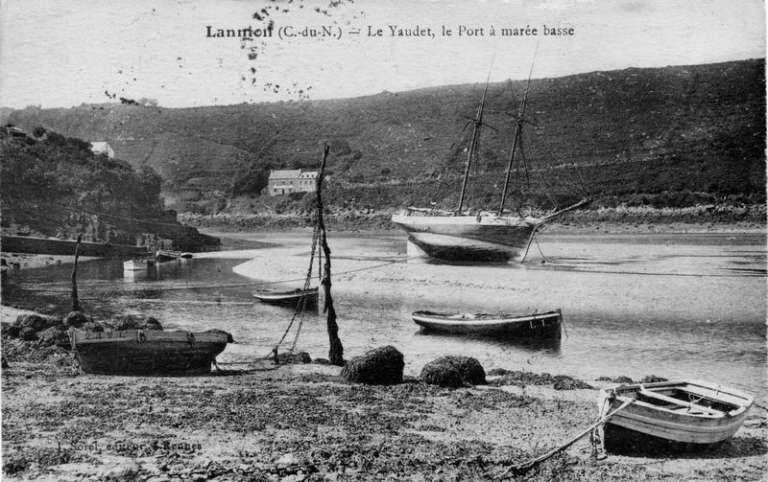

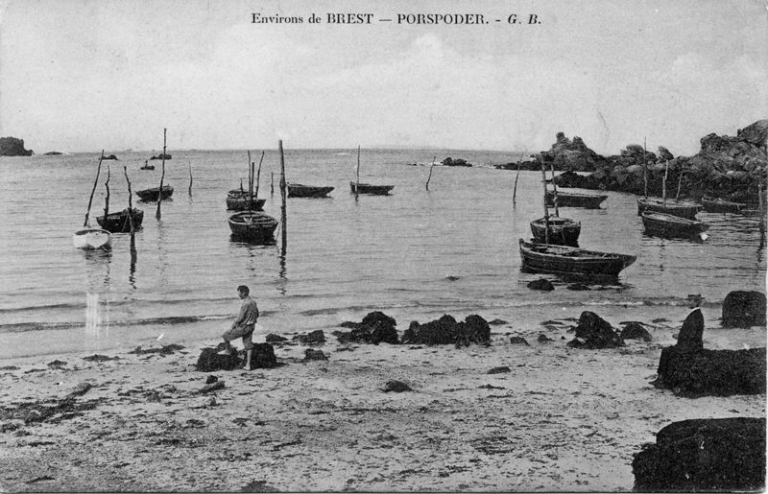

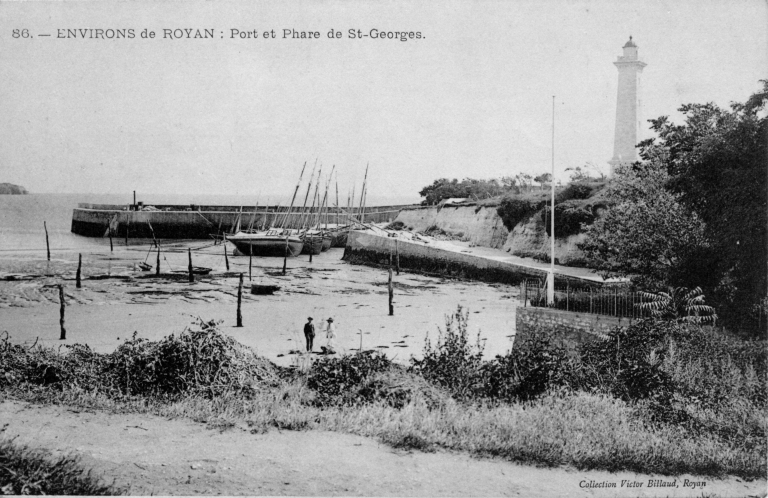

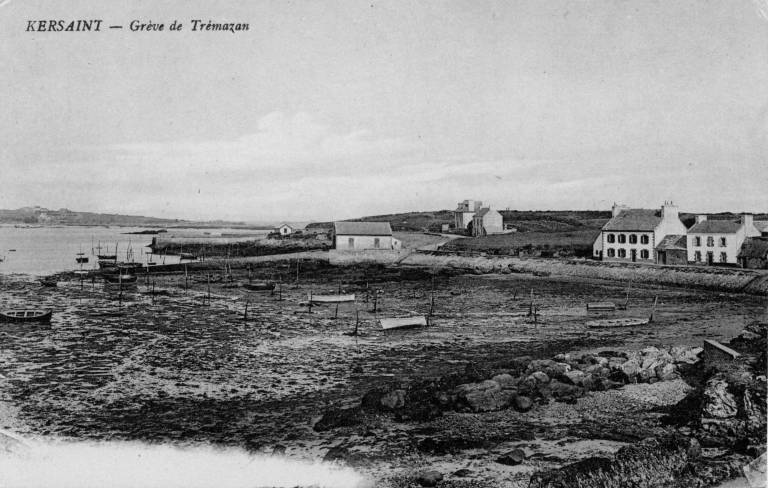

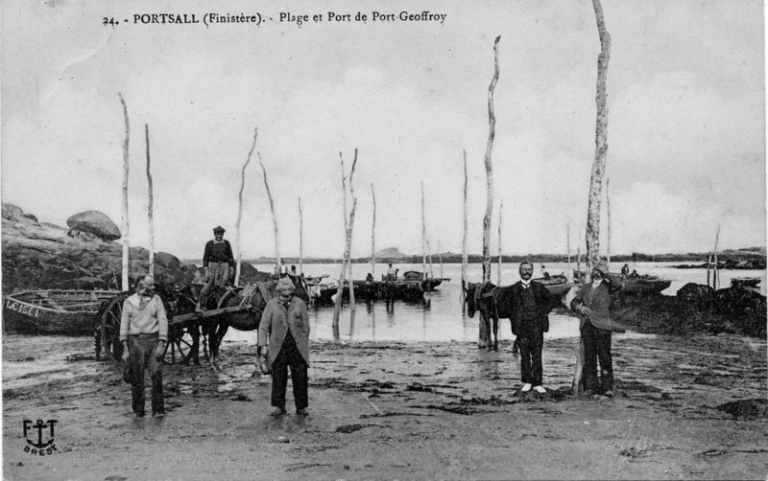

Le plan de 1881 permet également de situer le mouillage des caboteurs au-delà du brise-lames et le sens du courant de flot et de jusant. Ce type de mouillage sur pieux de bois (véritables arbres plantés dans la vase avec leurs souches et maintenus par des rochers) était relativement commun sur les côtes de Bretagne nord (à Porspoder et à Port Geffroy, Portsall, en pays Pagan, dans le Finistère, au Yaudet sur les côtes du Trégor et du Goëlo, sur la côte atlantique à Royan). Les recherches de Jean-Yves Guillouët de Plouha confirment cette tradition maritime sur les côtes ouest de la France. On peut le remarquer sur les photographies du début du 20ème siècle dans l'estuaire du Léguer (Ploulec'h), la rivière de Tréguier (ducs d'Albe), dans l'anse de Kerity-Beauport et à Pordic. Cependant, ce type d'amarrage par des chaînes entre deux pieux n'est plus utilisé qu'à Porspoder (Pors Mazou) et à Plouha (Gwin-Zégal). Une ligne de mouillage fut ajoutée en 1907, pour former 4 lignes.

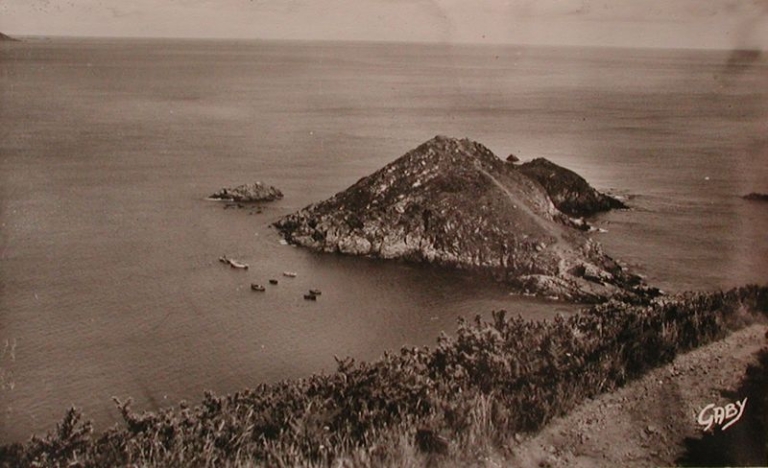

L'abri compte aujourd'hui 43 pieux d'amarrage en chêne (arbres avec leurs racines), pouvant accueillir 30 bateaux de pêcheurs-plaisanciers ; 55 bateaux sont prévus pour la suite. Jean-Yves Guillouët, historien local, a réalisé un inventaire des marins et des bateaux, inscrits au port de Gwin-Zégal du 19ème siècle à aujourd'hui (liste non publiée). La commune de Plouha et l'association des pêcheurs-plaisanciers ont récemment rénové le site, en plantant de nouveaux arbres et en consolidant la jetée. Cependant, il faut remarquer que le sentier qui conduit au port est du domaine privé ; il est assujetti à une servitude littorale (cadastré en 1936, B 2588). De même que l'îlot de Gwin Zégal est du domaine privé, cadastré aujourd'hui 912 B et en 1833, B 849 bis.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales