Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleumeur-Bodou

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Pleumeur-Bodou

-

Lieu-dit

Keralies

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Dénominationsport

-

Parties constituantes non étudiéesquai

Le havre de Keralies et le port de Toëno (ou Toinot) étaient considérés au début du 19ème siècle comme des ports de relâche pour les caboteurs et borneurs de la Manche. L'Île-Grande était davantage considérée comme port de pêche.

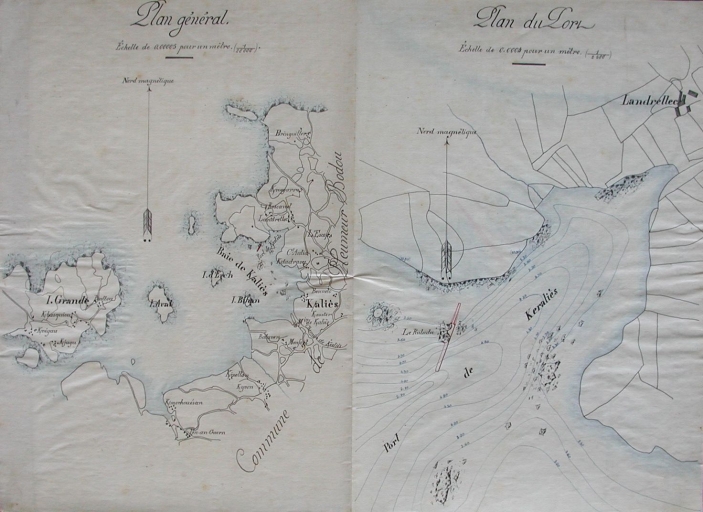

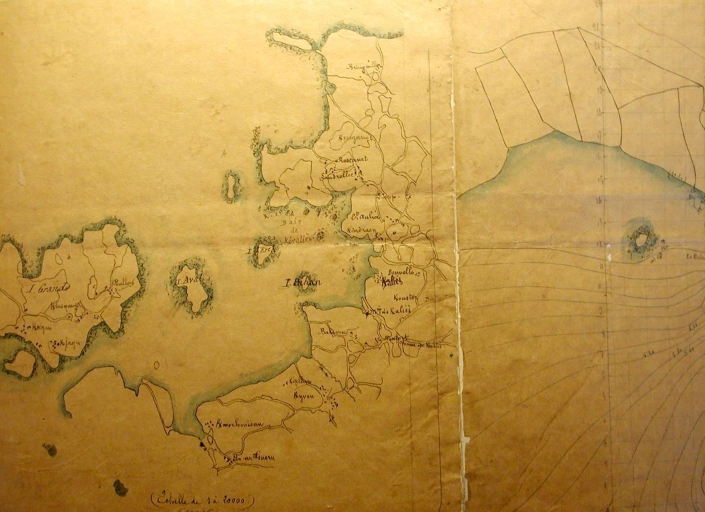

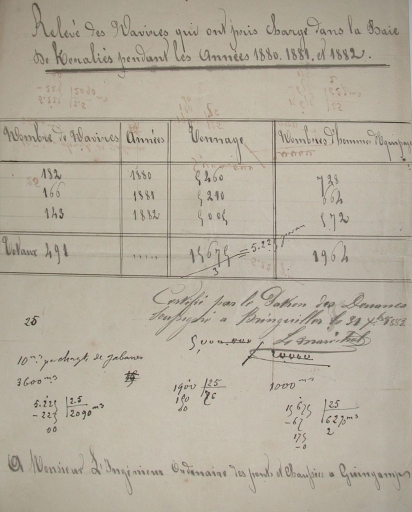

En 1896, selon le Journal de Lannion, seul le balisage flottant permettait aux navires de trouver les passes pour s'orienter vers les échouages de Toëno et de Keralies. 400 à 500 caboteurs faisaient escale dans ces modestes ports, non équipés entre 1880 et 1882, armés par 2 000 équipiers, selon le rapport des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, Thiébaut et Guillemoto, qui commençaient à étudier un projet de balisage à partir des relevés de côte de Beautemps-Beaupré en 1837. Cependant, entre 1850 et 1914, on pouvait déplorer la perte de 38% des navires armés au transport des pierres de carrière, dont 19 corps et biens sur un total de 53 navires.

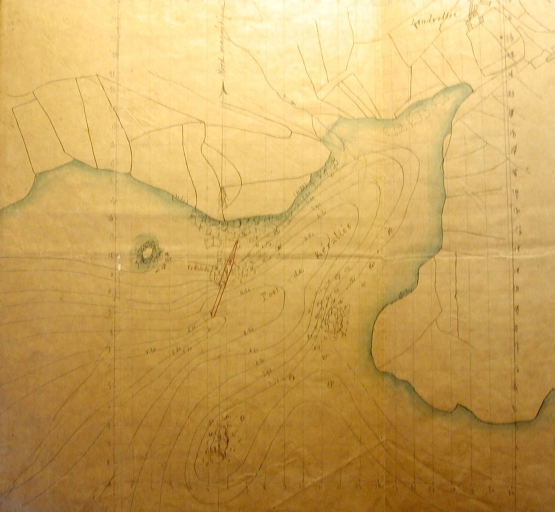

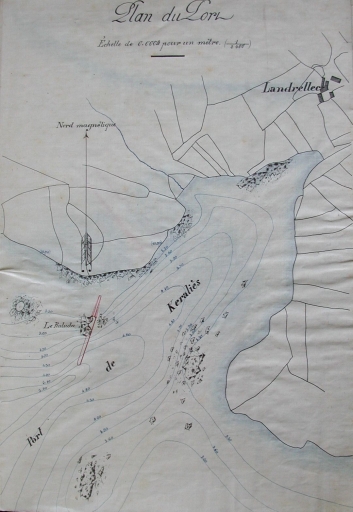

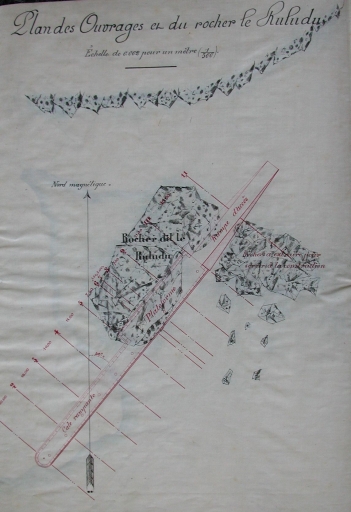

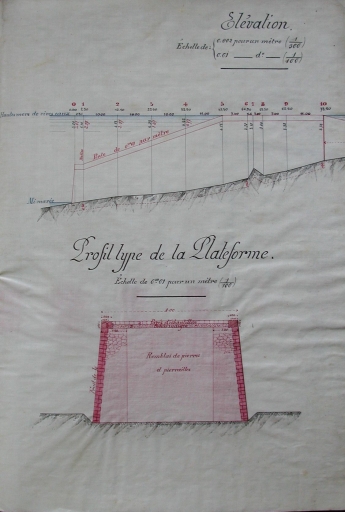

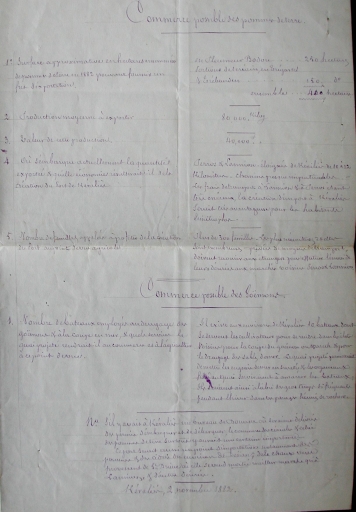

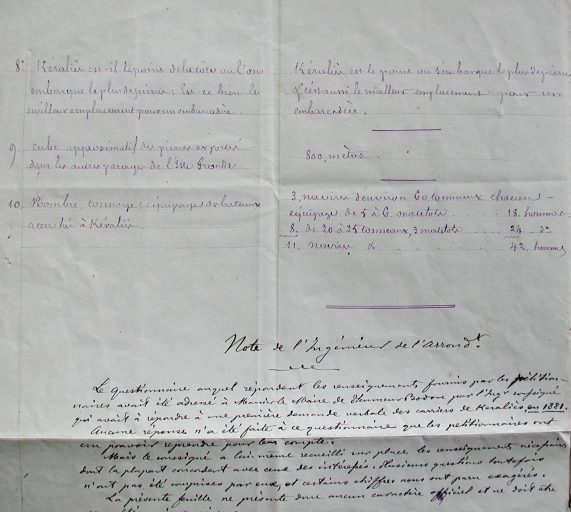

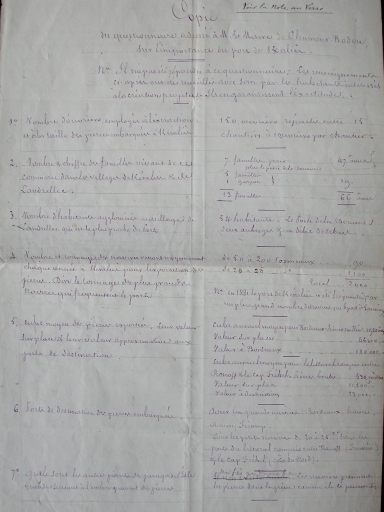

La passe de "Toul Bras" permettait de rejoindre le havre de Keralies en passant entre l'île Morvil et la Roche du Corbeau, depuis la pointe nord-est de l'Île-Grande. Les navires venaient échouer à Keralies pour le transport des pierres, provenant des carrières exploitées par les habitants du village de Landrellec sur la grève. Il existait selon Ardouin-Dumazet, trois mouillages sur cette côte de Pleumeur-Bodou : Toinot, entre l'île de Fougère et Ru Cornic, Morville, près de l'île de ce nom et Penvern, entre le pont et l'île d'Aval (orthographe d'origine). En 1881, un questionnaire fut adressé au maire de Pleumeur-Bodou afin d'évaluer l'importance du port de Keralies. En 1882, les habitants de Landrellec et Roscannez pétitionnaient pour la création d'un port avec les aménagements nécessaires. Un avant-projet fut proposé sur le rocher du Rudulu en 1886 : rampe d'accès, plateforme et cale rampante, sur 40 m de longueur et une largeur de 8 m pour la plateforme et de 5 mètres pour la cale. En 1898, une pétition réclamait de nouveau un quai ou une cale débarcadère.

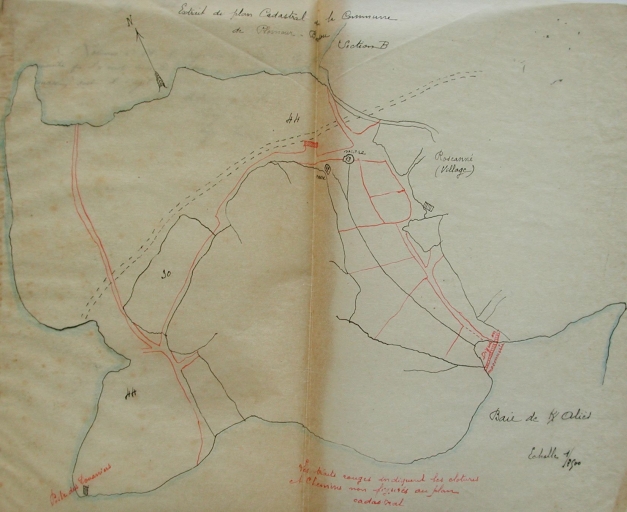

Cependant le débarcadère ne fut pas réalisé et les navires continuèrent à décharger leur cargaison sur la grève en employant des allées charretières. Sur un plan daté de 1907, extrait du plan cadastral de la commune, section B (fig. 14), on peut remarquer la présence d'un poste de douane à la pointe sud-ouest, la digue édifiée par Guillou au fond de l'anse de Keralies et les chemins non cadastrés, soulignés d'un trait rouge. La carte récente du SHOM permet de distinguer le balisage actuel et de remarquer l'absence d'ouvrage portuaire dans la baie de Keralies. La baie de Keralies s'ouvre vers les îles d'Erch, l'île Bihan et l'Île d'Aval (la seule habitée), qui fait l'objet au cours du 20ème siècle de campagnes d'extraction.

L'Île d'aval a même accueilli plusieurs familles de carriers, qui ont construit plusieurs bâtiments à usage domestique et agricole, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle (aujourd'hui propriété privée).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

La cale en projet selon le plan de Lasne et Adam, devait s'appuyer sur le rocher dit le "Rudulu", de 8 mètres de hauteur, et devait disposer d'une plateforme insubmersible et d'une rampe d'accès rampante de 43, 50 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur, terminée par un musoir, avec une inclinaison de 0, 07 mètre. Cet ouvrage devait faire un angle de 40° avec le nord magnétique. Il serait construit en moellons de granite et en béton.

-

Murs

- granite

- ciment

- moellon

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : S. Supl. 168-169

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série S. Supl. 168-169. Construction de la cale dans le havre de Keralies.

Annexes

-

Le transport des pierres

-

Le port de Kéralies

-

Le Pilote de Thomassin, 1875 : havre de Keralies

-

Questionnaire adressé à Monsieur le Maire de Pleumeur-Bodou le 18 avril 1881 sur l'importance du port de Keralies

-

Ressources

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales