Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Trébeurden

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Trébeurden

-

Cadastre

Domaine public maritime

-

Dénominationsport

-

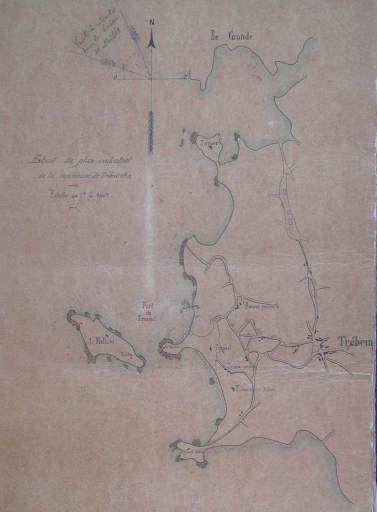

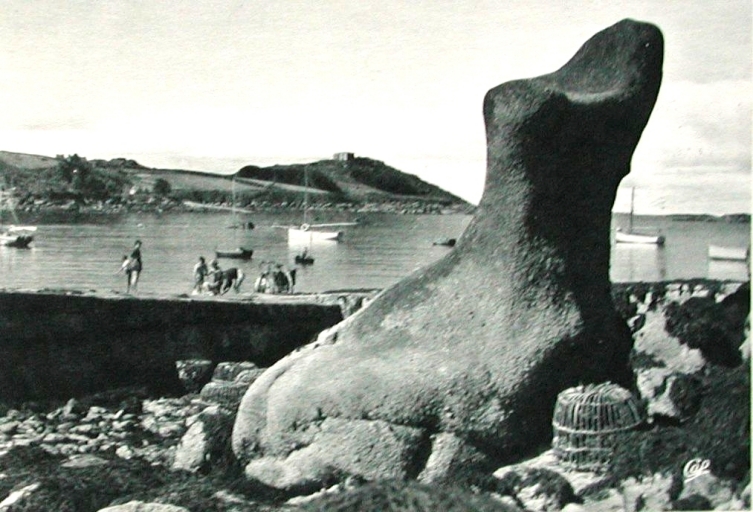

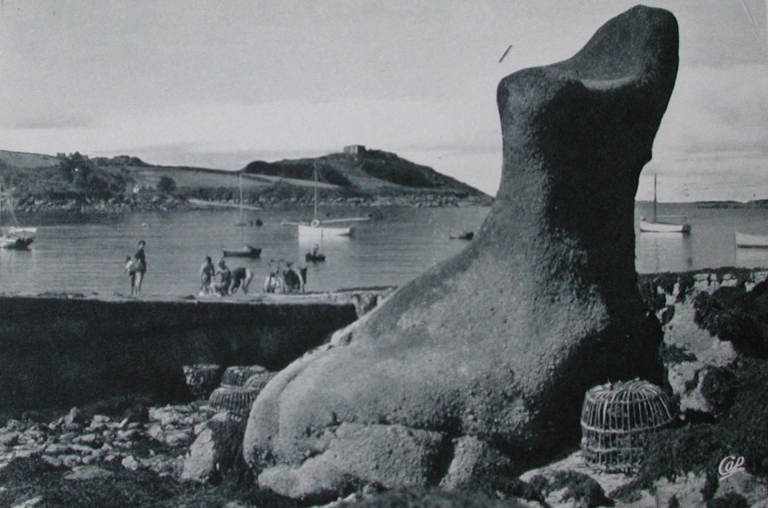

AppellationsTrozoul

Pendant la 2e moitié du 20e siècle, le port de Trébeurden était l'un des ports de pêche les plus importants du Trégor avec Locquémeau cependant sa situation géographique en rendait l'accès difficile et l'administration privilégia Toul an Héry comme port refuge.

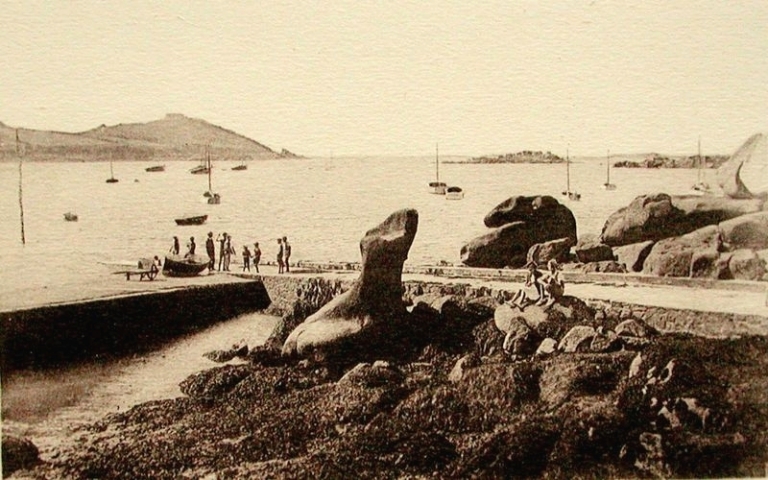

En 1868, Thomassin citait le port de Milio, face à Tozoul, comme port-refuge depuis la moitié du 17e siècle pour le cabotage (le Pilote de Tomassin publié en 1875) disposant d'une sècherie à poisson. Le transport du granite pendant et après la Révolution était effectué par des bateaux à fort tirant d'eau qui évitaient d'échouer avec leur chargement, lors de leur navigation le long des côtes.

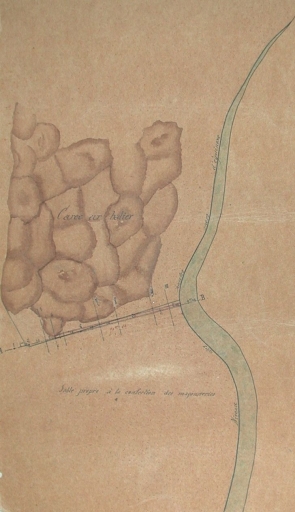

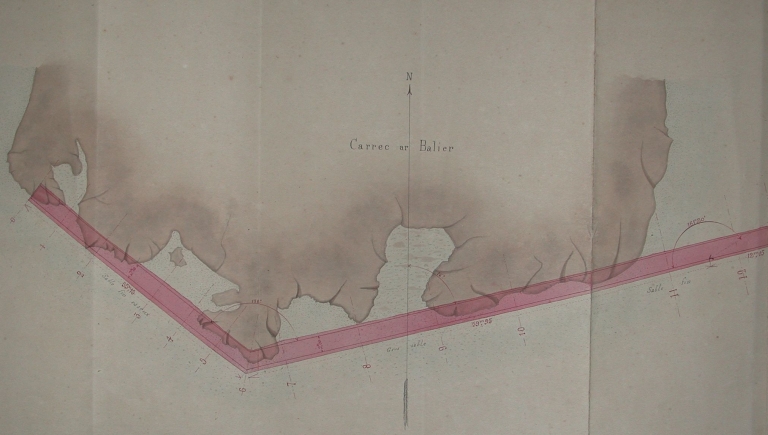

1869-1896 : qui fermerait le port entre le rocher dit Carrec ar Balier et le rocher dit Roc'h Cam, plus au large.

Un nouvel argument est invoqué par le maire de Trébeurden Ropers et le garde maritime Lissilour : soit le service à rendre à la navigation dans les parages, non seulement aux pêcheurs mais à tous les navigants au bornage et au cabotage, grâce à une cale de 100 m de long au moins.

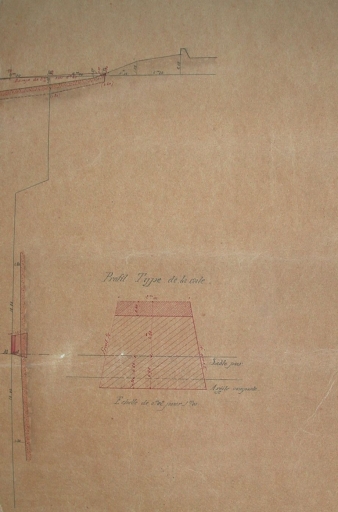

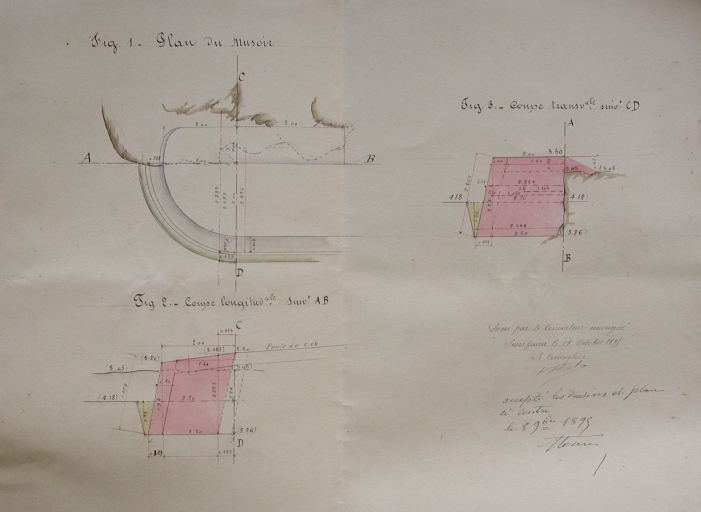

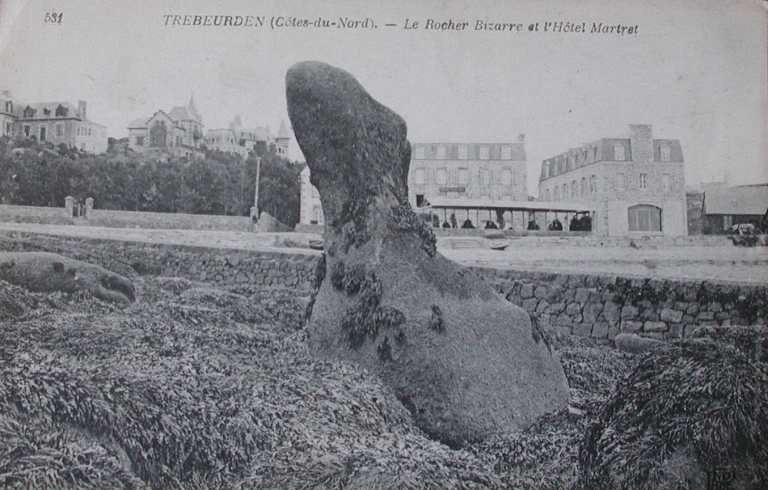

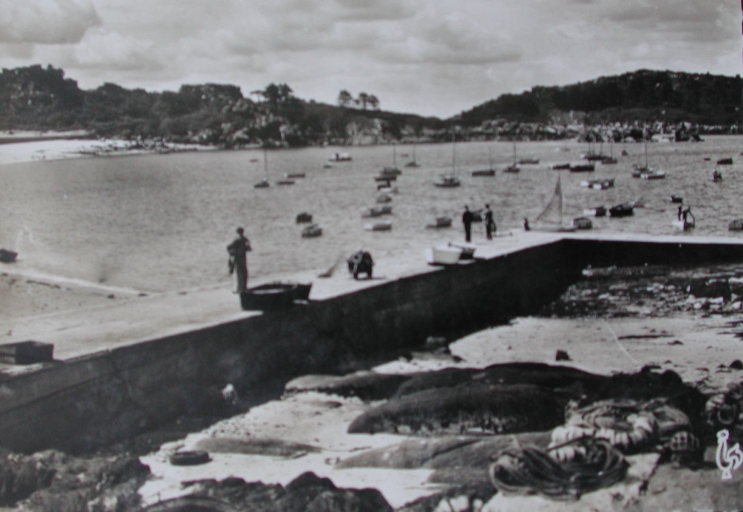

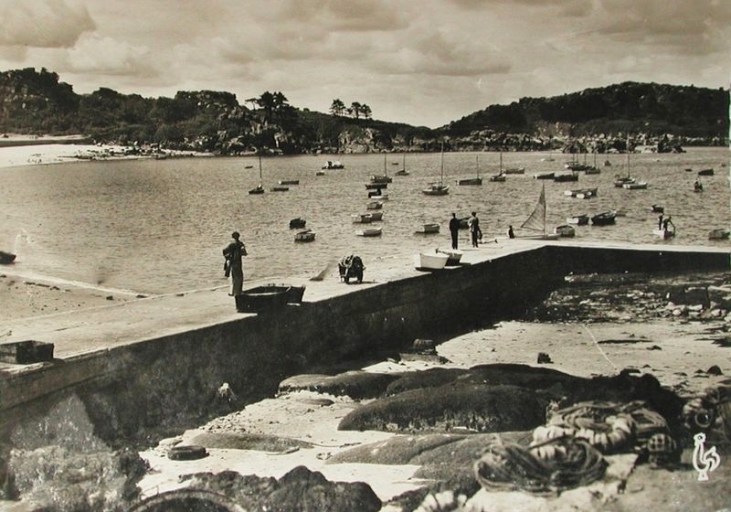

En 1886, 50 bateaux de pêche naviguent entre Perros et Roscoff, 7 caboteurs et 2 borneurs fréquentent le port de Trébeurden. La commune essuie de nouveau le refus de l'ingénieurs Lasne. Un nouveau projet est proposé en 1887 par l'ingénieur Thiébaut, suite aux conférences mixtes, avec le soutien financier de la commune et du Département : une première tranche avec un quai enraciné à la côte, long de 72, 10 m, suivant un alignement brisé, et une 2ème tranche, avec une section de 35, 15 m, faisant un angle de 128° avec le 1er. Le plan est approuvé le 11 août 1887 et réalisé par l'entreprise Stourm en 1895-96. C'est en 1891, que fut délimité le rivage de la mer sur cette commune par les Ponts-et-Chaussées. En 1912, un conflit d'usage survint entre le maire de Trébeurden Audren et la famille Jourdan, concessionaire par l'Etat des dunes de la plage de Pors Termen, soit 1000 m2 annexés à leur propriété des Tamaris, avec le risque de privatisation du DPM. En 1931 : exhaussement et élargissement de la cale de débarquement par Martin entrepreneur. En 1990, les anciens ouvrages portuaires ont été comblés par la création du nouveau port en eau profonde ; ne subsiste que quelques mètres de l'ancien quai en pierres sèches, du côté de Pors-Termen.

Le nouveau port, affecté principalement à la plaisance est constitué d'un bassin à flot fermé par deux grandes digues et accessible par deux grandes cales en béton : la cale sud et la cale nord.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

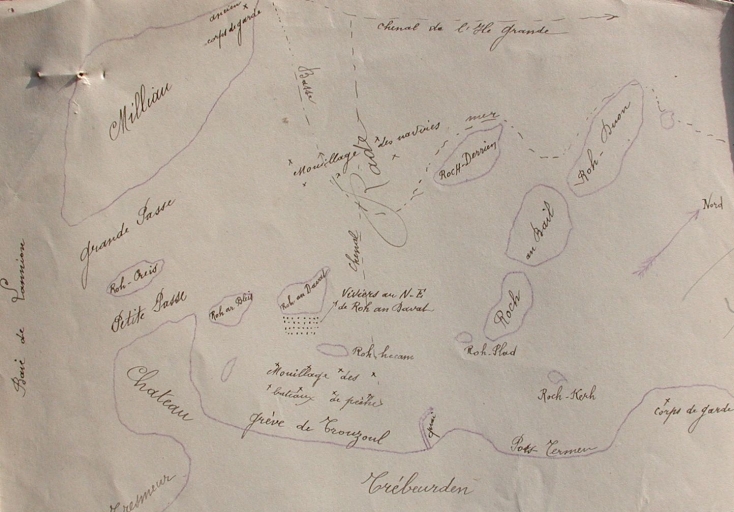

Situation géographique du port de Trozoul : l'île Milliau au sud, la terre à l'est, l'archipel de l'Île-Grande au nord ; la rade est fermée de l'ouest au nord-est en partie par l'archipel de l'île Molène (hauts fonds et courants violents). Trois passes donnent accès au large : la passe du sud entre Milliau et la pointe de Ar c'hastel, la passe à Peulven au nord-nord-ouest entre Molène et l'archipel de l'Île-Grande et la 3ème passe de Milliau à l'ouest, toujours accessible, malgré un rocher situé au milieu "Legourenec", qui serait à baliser, avec celui des Crapauds au large. 1ère construction en 1896, d'une cale longue de 107, 25 mètres, réalisée en moellon brut sans mortier, sauf le couronnement et l'extrémité aval. La maçonnerie est à pierres sèches en moellons smillés pour les murs (maçonnerie mosaïque). La cale, exhaussée en 1931, est élargie et passe de 2 à 4 mètres avec des contreforts.

-

Murs

- moellon

-

État de conservationdétruit

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Annexes

-

Pilote de Thomassin

-

Rapport de Feillet, capitaine de Frégate, sur le projet de cale de débarquement à Trozoul, 24 avril 1864

-

Descriptif du port de Trozoul en 1931

-

Le balisage du havre de Trébeurden

-

L'anse ou rade de l'île Milliau : la naissance d'un port

-

Description du port de Trozoul au 1er quart du 18e siècle

-

Annexe n°7

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales