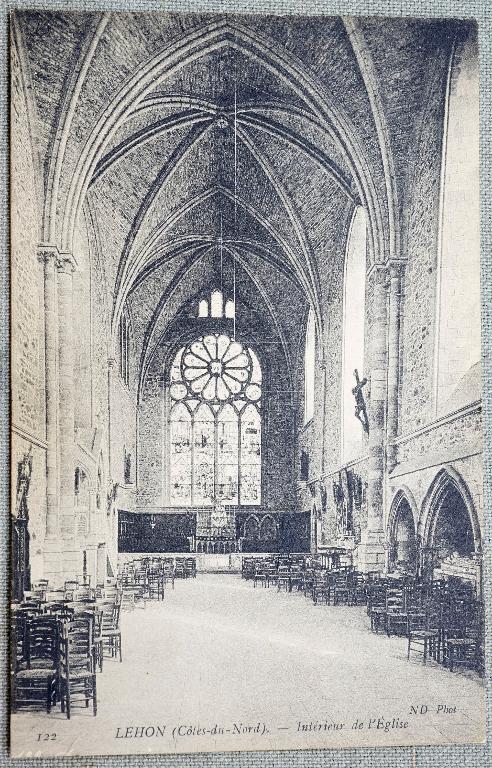

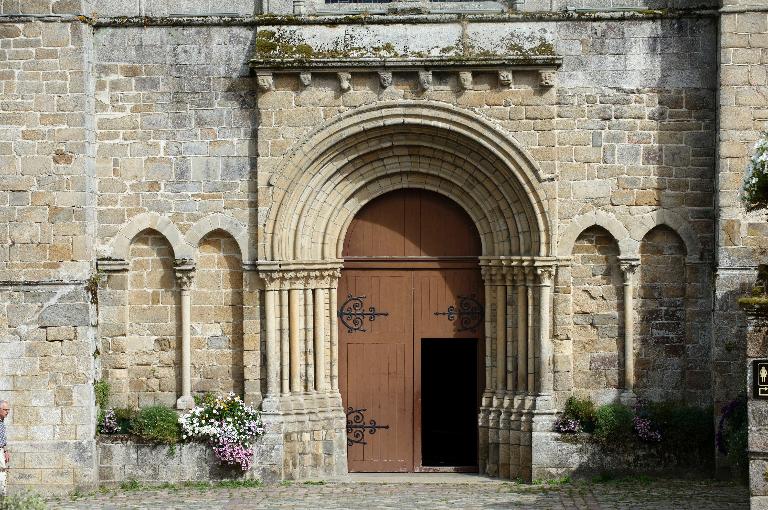

L’église abbatiale Saint-Magloire est bâtie à la fin du 12e siècle ou au début du 13e siècle. Elle présente les caractères de

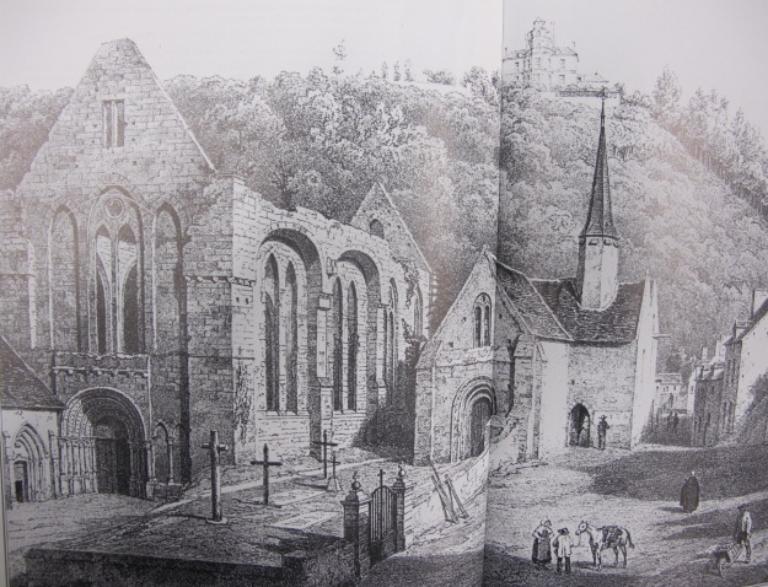

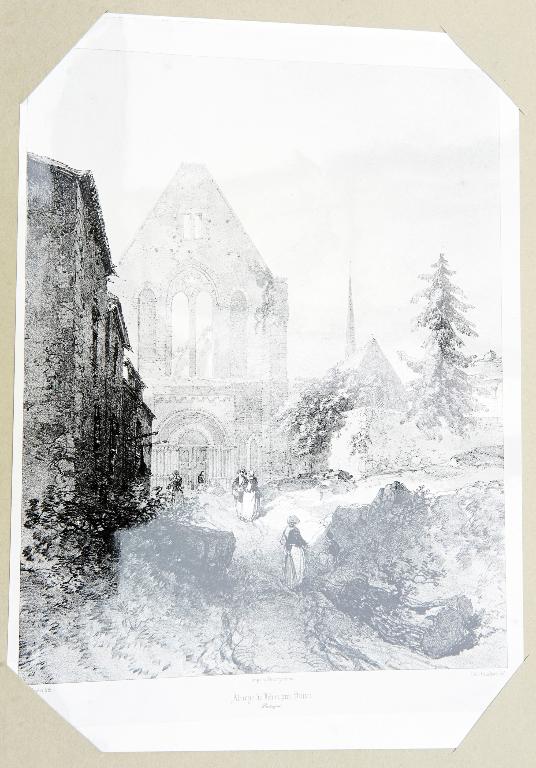

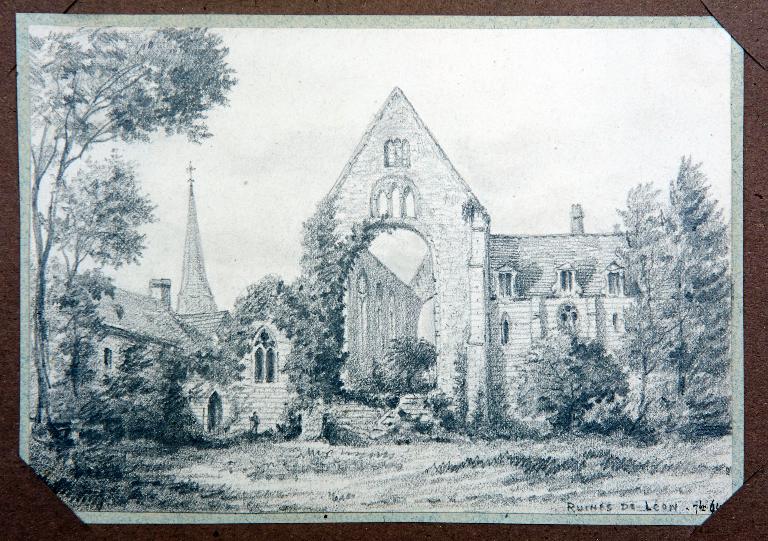

cette période de transition, comme le rappelle Prosper Mérimée : la porte surtout : « un arc en plein cintre retombant sur des colonnes à chapiteaux ornés de crochets, et de ces grandes feuilles dentelées encore si communes dans les premières constructions gothiques ». Elle s’inspire de modèles ligériens comme la cathédrale d'Angers par son parti d'une nef unique divisée en travées de plan carré couvertes de voûtes d'ogives bombées. Dans l'état actuel de nos connaissances les dispositions de l'édifice primitif sont incertaines. Il est probable qu’elle ait été fortifiée, hypothèse avancée par Jean-Jacques Rioult, à partir de l’analyse des documents iconographiques du milieu du 19e siècle dont une lithographie de Lorette. La restauration radicale des années 1890, qui l’a sauvé de la ruine, a fermé les arcs mâchicoulis qui couronnent ses deux premières travées et qui devaient enjamber la façade occidentale.

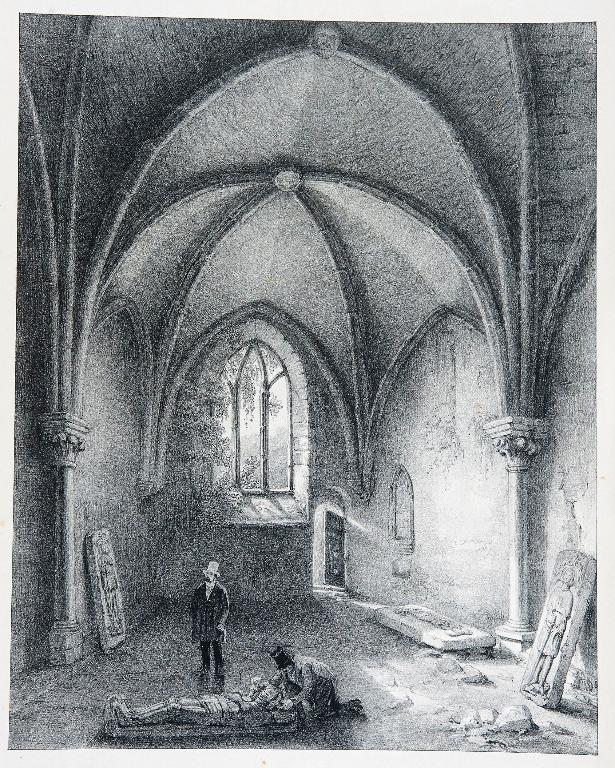

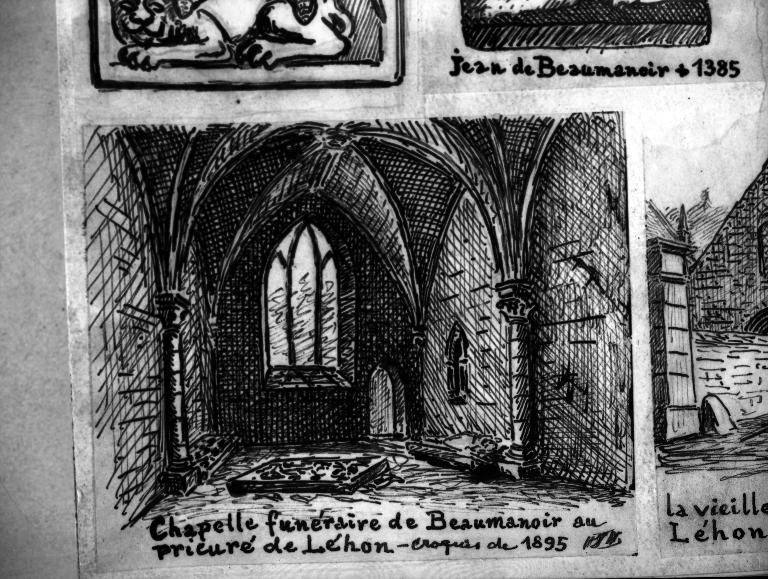

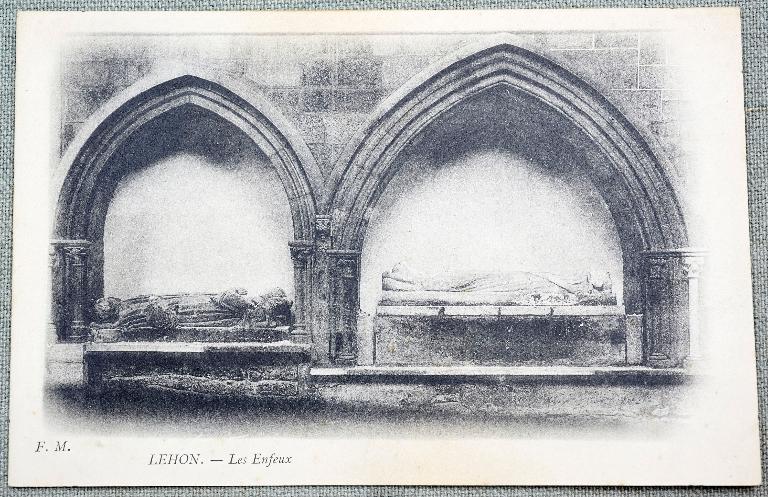

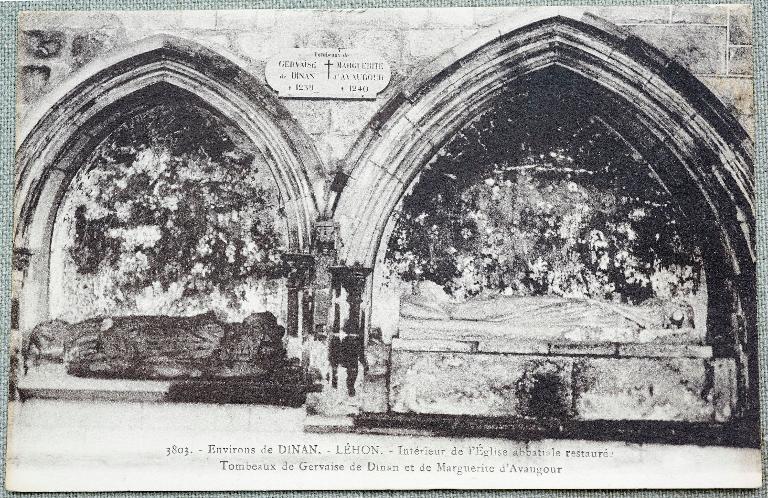

Parmi les tombeaux conservés dans les enfeux de la nef et qui proviennent de la chapelle des Beaumanoir, deux, en granite, sont attribués à Robert 1er de Beaumanoir, maréchal de Bretagne, mort après 1347, et à son neveu Jean III, le héros du combat des Trente en 1351, mort vers 1366, qui tous deux combattirent au service de Charles de Blois. Ces deux tombeaux selon l'analyse de Jean-Yves Copy présentent une fusion d'influences parisiennes et anglaises. Un autre tombeau en granite, celui de Jean IV, mort en 1385, est une œuvre anglaise importée.

Photographe à l'Inventaire