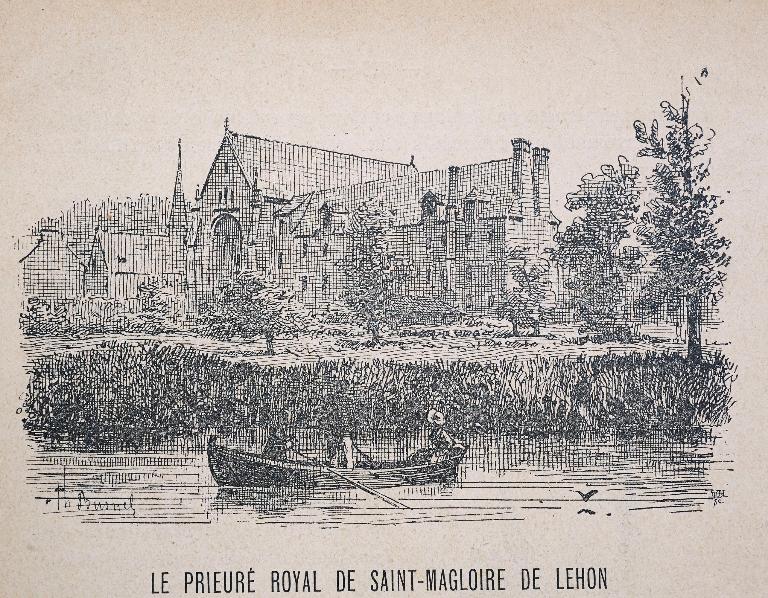

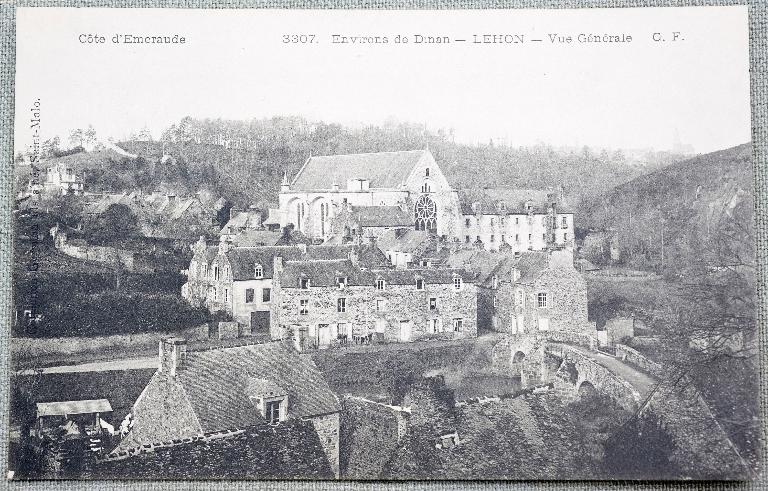

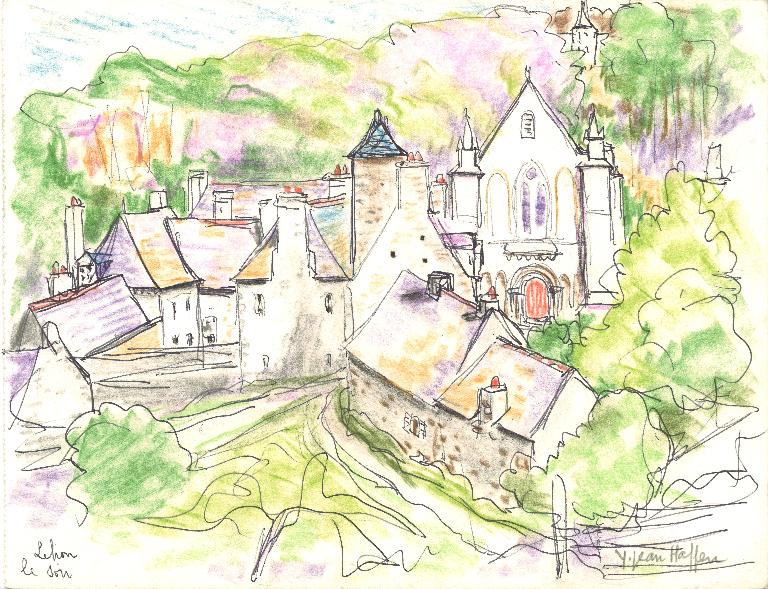

Les origines

850 (vers)

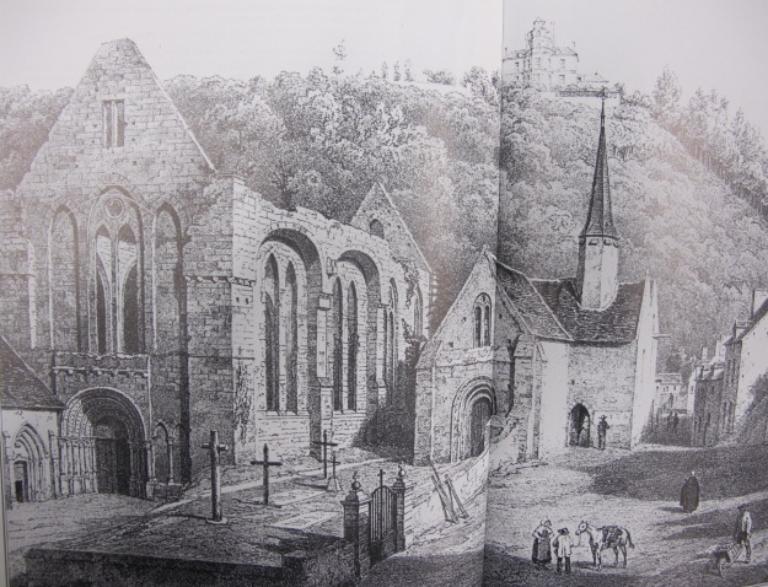

Fondation de l’abbaye Saint-Magloire de Léhon autour des reliques, de saint Magloire, évêque de Dol, dérobées à sa sépulture sur l’ile anglo-normande de Serk. Les moines remplacent leur église en bois par une construction en pierre due à un démantèlement d’un édifice antique proche.

975 (vers)

Après les invasions normandes l’abbaye royale est en ruines. Junan, abbé de Léhon, sauve les reliques qu’il présente à Hugues Capet. Elles seront à l’origine de la fondation de l’abbaye Saint-Magloire de Paris.

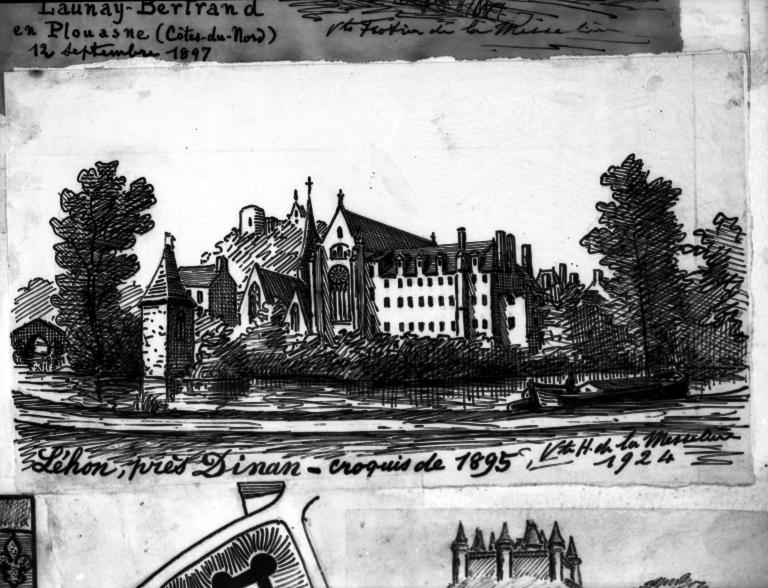

La reconstruction

1030

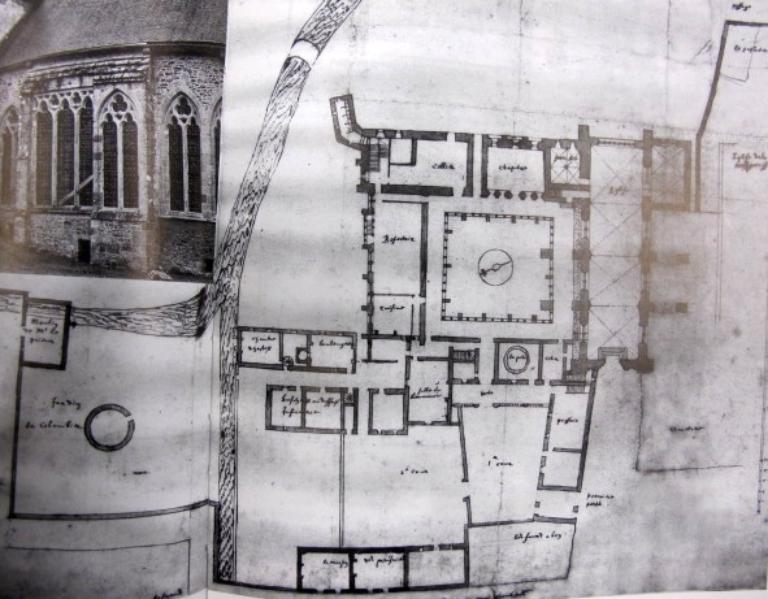

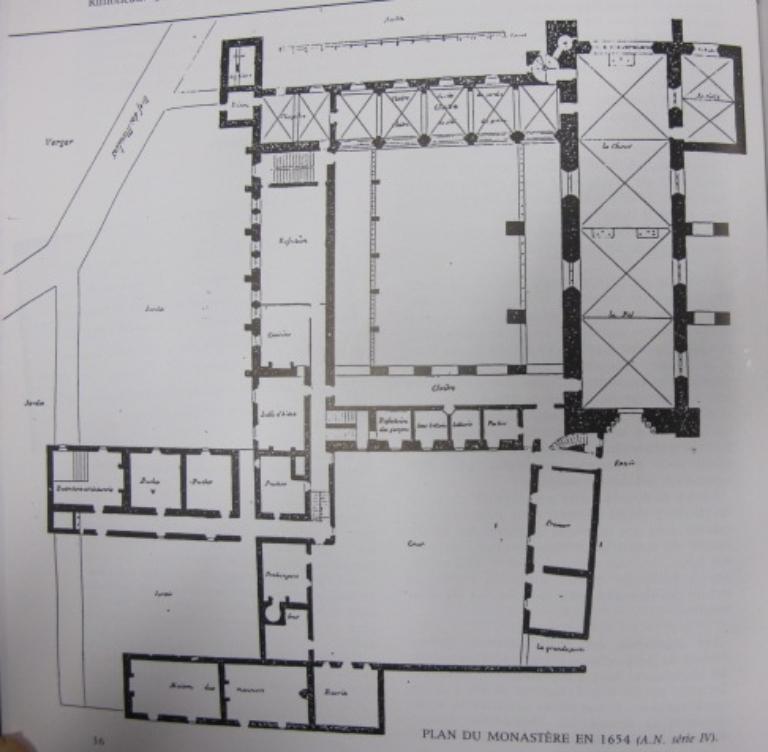

Les moines de Saint-Magloire de Paris reviennent à Léhon pour y relever les ruines du monastère qui devient simple prieuré. Hardouin est nommé prieur en 1030.

A partir de 1170

L’abbé Hervé de Marmoutier donne vingt deux mille sols pour parer aux réparations urgentes et nomme Geoffroy de Corseul, prieur conventuel de 1170 à 1187 pour diriger les travaux qui s’achèveront dans les décennies qui suivent.

13e siècle et 14e siècle

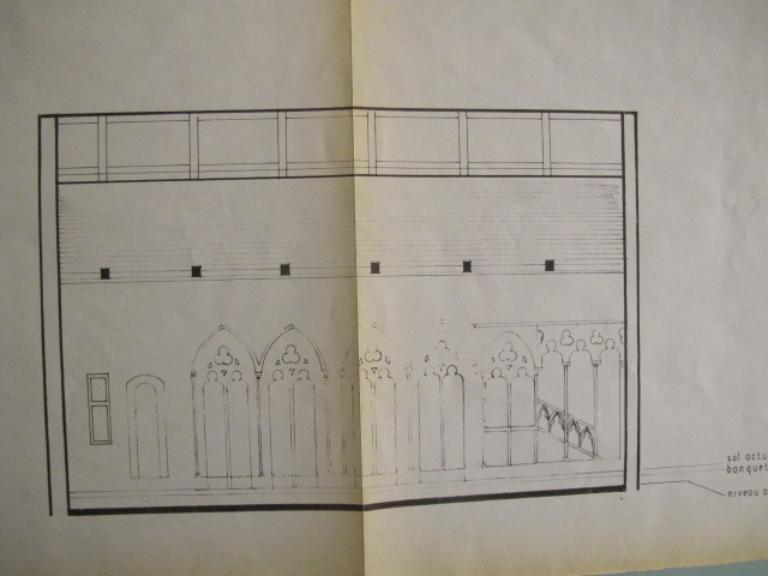

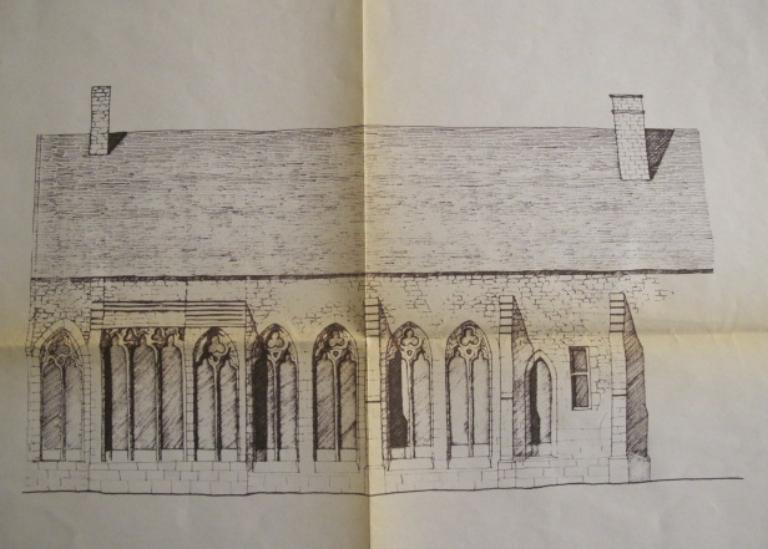

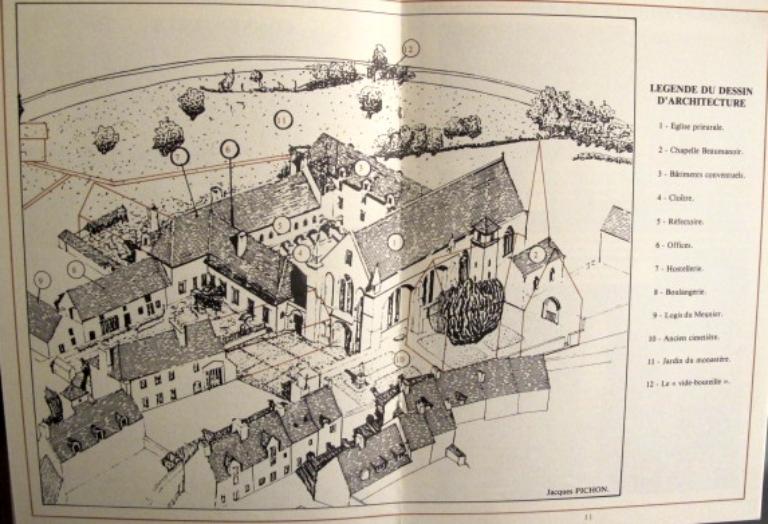

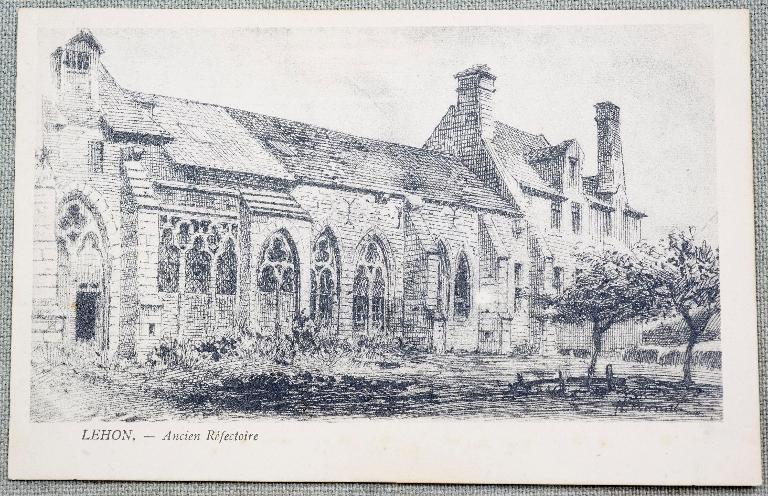

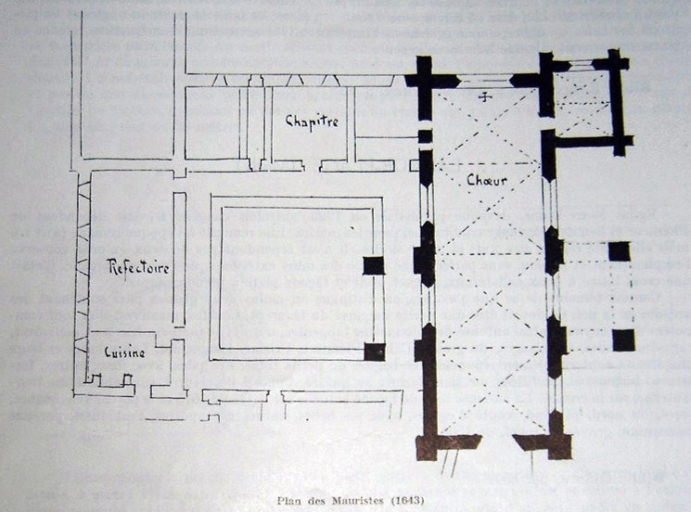

En l’absence de sources précises on ne sait pas quand s’achève la reconstruction de l’église. Le réfectoire est daté également par analyse stylistique de la première moitié du 13e siècle. Son décor mural est datable du 14e siècle. Vers 1365, la chapelle funéraire des Beaumanoir joint le chœur de l’église abbatiale au sud.

Le temps de la commende

1421

Construction du grand et du petit moulin dans les jardins du monastère.

1440

Raoul Pollo est le dernier prieur conventuel de Léhon, à cette date lui succède l’institution des prieurs commendataires, nommés par le roi.

1490

Grande fenêtre du chevet percé par Guillaume Guéguen, prieur.

1561

Jean de Hangest, prieur, fait reconstruire une infirmerie.

1628

Charles Bruslart de Sillery, prieur, fait rebâtir le portail intérieur du cloitre et réparer le dortoir. Ses armoiries, actuellement difficilement lisibles, sont apposées sur le porche d’entrée du jardin, qui sont de "de gueules à une bande d’or chargée d’une trainée de poudre de sable, accompagnés de cinq barillets de même".

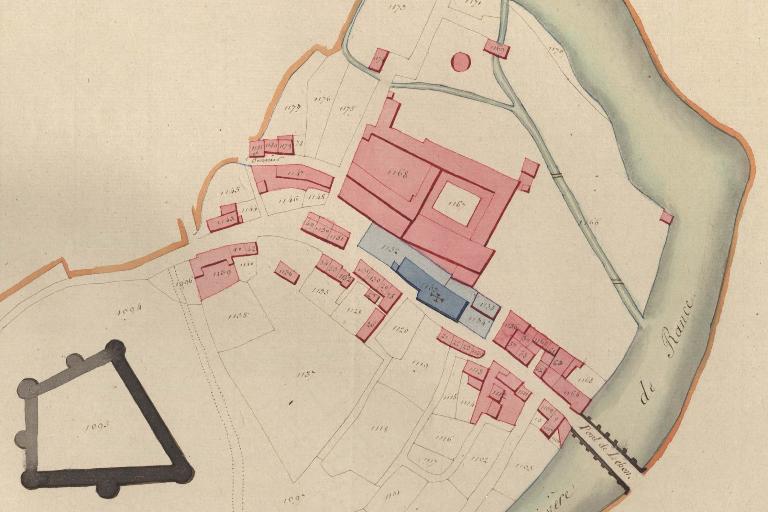

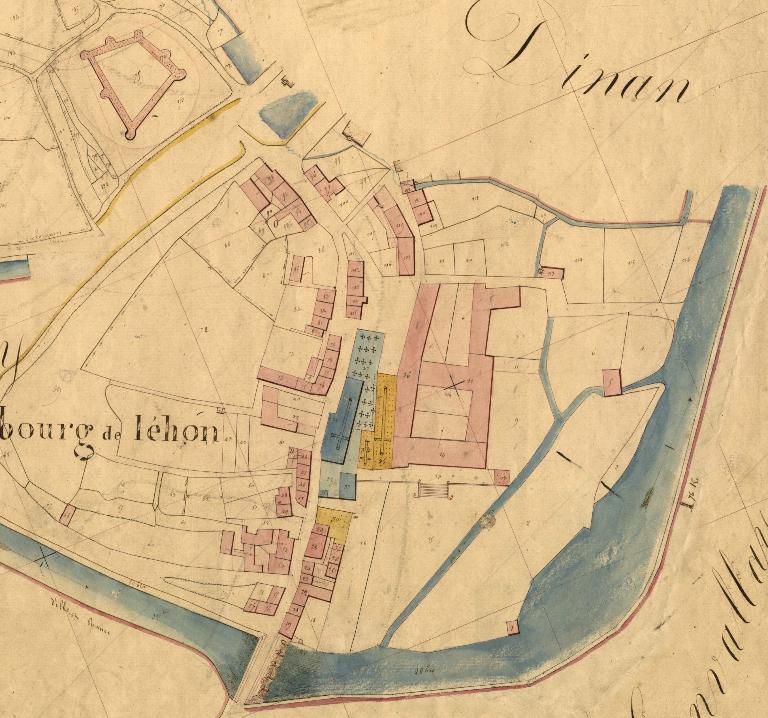

1643-1654

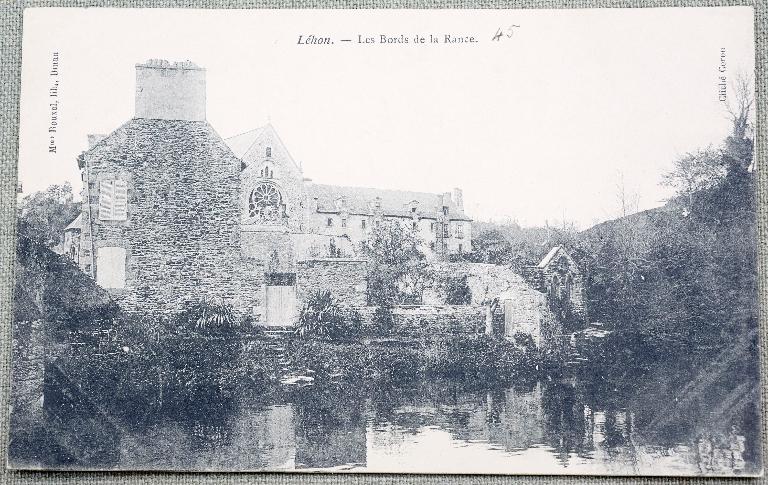

Aménagement de terrasses autour de bâtiments pour les protéger des crues de la Rance.

Le grand cellier vouté en pierre situé sous le réfectoire est comblé. Un grand escalier en charpente est crée, diminuant ainsi le volume initial du réfectoire.

Le logis du prieur est transformé en buanderie et en infirmerie. En 1653 : Charles Bruslart conclu un concordat avec les moines : "le prieur commendataire se réservait les infirmeries, les salles hautes et basses appelées de Beaumanoir, le jardin de la pépinière et le colombier ; les religieux gardaient en propre le cloître, le dortoir, l’église, le réfectoire, la cuisine, les chambres des hôtes, le jardin du verger, le grand jardin et les écuries. Les deux cours restaient communes." Le prieuré comptait 25 moines.

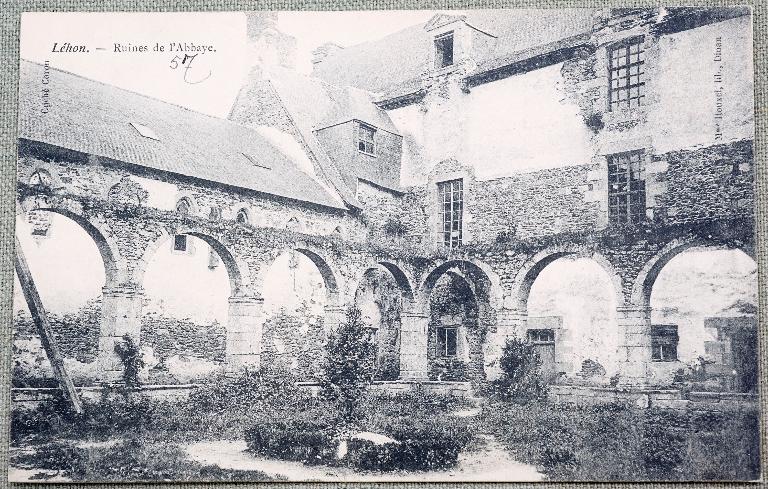

1670-1674

Jean d’Estrade devient prieur. Il fait reconstruire le cloître, orner l’église ainsi qu’une partie des bâtiments conventuels. Il refait également le mur qui borde la rivière de Rance et réparer les dépendances du prieuré.

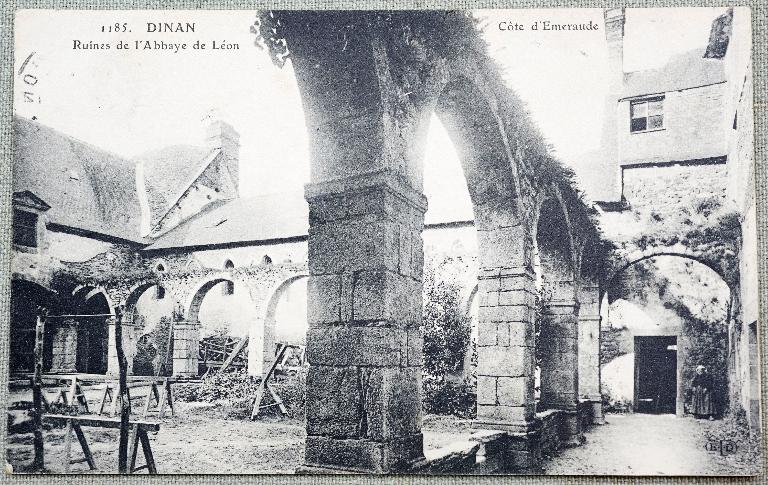

Le déclassement du prieuré

1720

Suppression de la mense prieurale de Léhon.

1767-1777

Le prieuré est fermé et confié à un intendant qui loge dans les anciennes chambres de l’hostellerie. En 1777, décret de suppression définitive.

1787-1788

Les bâtiments abritent trois compagnies du régiment de Penthièvre.

19 mars 1792

Acte de vente du prieuré comme bien national. Acheté par Joseph Bullourde.

1854

Telcide Duchemin et le docteur Pringué créent dans les bâtiments conventuels une filature industrielle de toile à voile.

La réhabilitation

09 mai 1881

Donation à la commune de l’abbaye par mesdames Marin-Carré-Kérissouët, nées Bullourde afin que l’abbatiale et la chapelle des Beaumanoir deviennent église paroissiale de la commune.

1885

A partir de 1885, le maire et l´abbé Fouéré Macé avec l´aide des frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu entament le projet de restauration. Les voûtes d’ogives de l’église sont refaites à l’identique en calcaire des faluns des carrières voisines du Quiou et de Tréfumel.

1891

L’ancienne hôtellerie sert de salle de classe aux jeunes filles jusqu´en 1959.

08 juillet 1897

Consécration de l’abbatiale, sous la municipalité de Fernand le Fer de La Gervinais, en présence du recteur l’abbé Fouéré-Macé.

1931

Classement au titre des Monuments Historiques.

1956

Début des travaux à l’initiative de la municipalité sous la conduite des Monuments Historiques.

1962

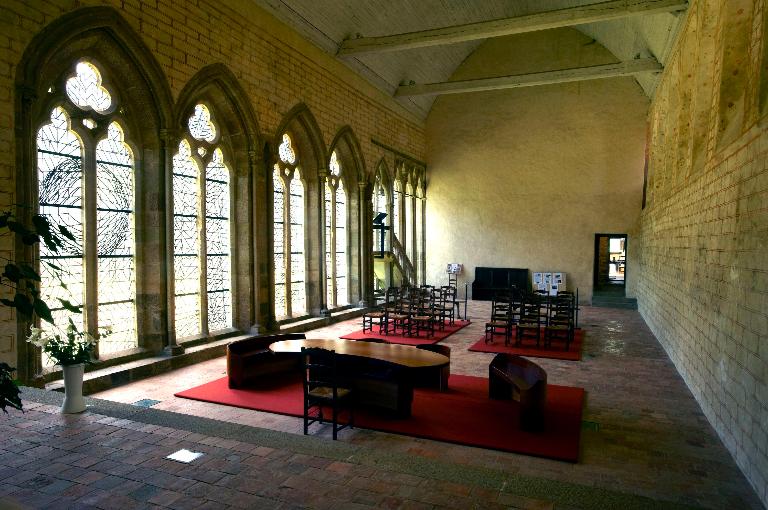

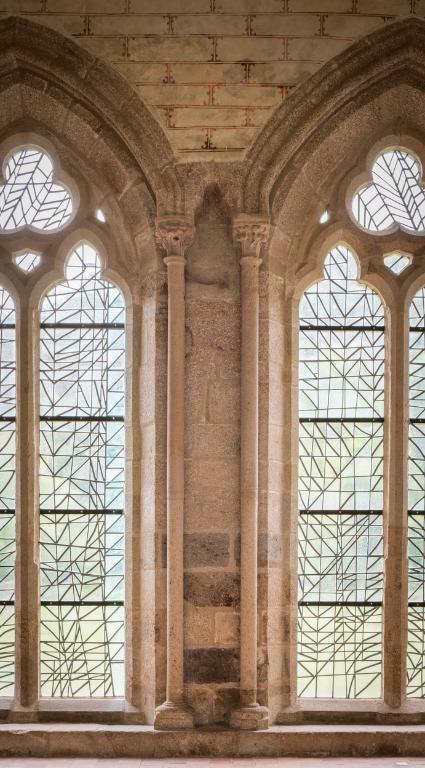

Vitraux de l’atelier Daumont-Turmel dans l’église abbatiale.

1987 à 1991

Restaurations sous la direction des Monuments Historiques ; Création de vitraux contemporains dans le réfectoire par Gérard Lardeur.

2013

Projet de restauration et d’aménagement de l’hostellerie.

Photographe à l'Inventaire