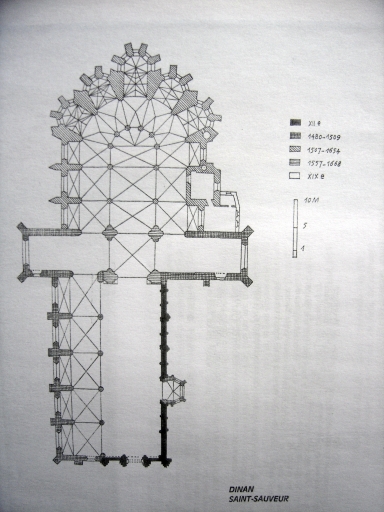

Plan et ordonnance intérieure

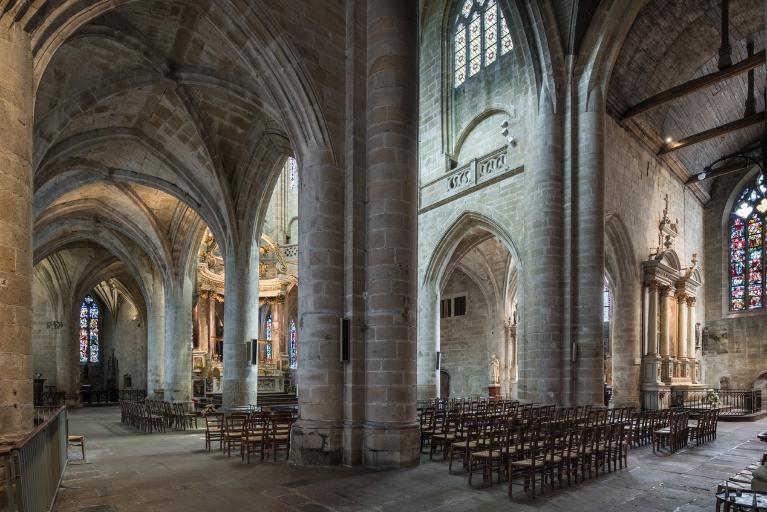

Le collatéral nord de l'église est édifié dans un premier temps à partir des années 1480. Une suite de cinq arcades dont les arcs chanfreinés à double ressaut viennent pénétrer directement dans des piles cylindriques remplace l'ancien mur gouttereau de la nef romane. Leurs bases sont aujourd'hui noyées dans le sol du fait de la surélévation de ce dernier au XVIIIe siècle Le parti architectural retenu est donc celui d'une nef à vaisseau principal obscur éclairé par les chapelles latérales, choix commun à la plupart des églises bretonnes de l'époque. D'emblée il s'agit d'un parti mixte qui associe un vaisseau principal couvert d'une charpente lambrissée à des collatéraux et des chapelles voûtés. Les travées du collatéral, voûtées d'ogives ouvrent sur une file de chapelles peu profondes dont les voûte, des berceaux transversaux brisés habillés de nervures à l'imitation des croisées d'ogives, participent au contrebutement.

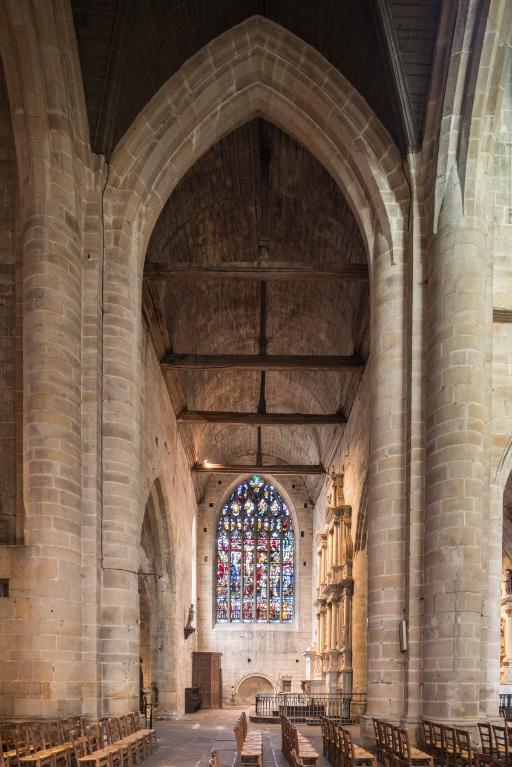

Le transept, édifié à partir du milieu du XVIe siècle après la construction des parties basses du nouveau chœur, présente un parti architectural tout différent. Il n'est pas voûté mais simplement couvert d'une puissante charpente lambrissée dont les entraits sont assemblés au sommet des murs gouttereaux dans un corps de sablières et d'entretoises moulurées qui forme plan d'enrayure au sommet de ses murs. Cette charpente résolument gothique malgré sa date d'exécution tardive de 1646, a permis ici d'évider au maximum les pignons et d'y percer de large et hautes baies qui diffusent la lumière en direction de la croisée.

Le plan du chœur, édifié à partir de 1507 est directement inspiré par celui de Saint-Malo dont il systématise et amplifie le programme. Comme dans le collatéral nord de la nef, les chapelles des travées droites, peu profondes, sont couvertes de voûtes en berceaux brisés transversaux. Les chapelles rayonnantes, au nombre de cinq au lieu de trois, ne sont plus comme à Saint-Malo, séparées par des pans de maçonnerie. Leurs murs latéraux fusionnés en une seule masse déterminent un déambulatoire continu scandé de piles cylindriques partiellement engagées identiques à celles qui ferment le sanctuaire et contribuent à l'unité plastique de l'espace. Les bases des colonnes présentent un corps de moulures à arêtes décalées, d'un emploi peu fréquent en Bretagne, que l'on retrouve en Normandie à Saint-Pierre de Coutances et Notre-Dame de Saint-Lo. Les voûtes des chapelles rayonnantes ornées de multiples liernes et tiercerons que rehaussent d'importantes clés sculptées des emblèmes de la Passion, leurs crédences liturgiques monumentales richement sculptées et surmontées de dais à étage ou de niches qui prennent l'importance de véritables édicules intérieurs, sont parfaitement caractéristiques de l'évolution du dernier art gothique. Au niveau du sanctuaire enfin, les colonnettes qui recoivent la retombée des voûtes descendent dans les écoinçons des grandes arcades sous la forme de " colonnes-pilastres" hybrides, de plan carré, qui s'arrêtent en dessous de la naissance des arcs sur des culots moulurés reliés au corps des piles par des agrafes à rinceaux. Les parties hautes du vaisseau central ne furent édifiées que tardivement, vers 1570, en respectant le projet initial du début du XVIe siècle. Toutefois, malgré le maintien des rapports entre les pleins et les vides, le délai important dans la mise en oeuvre de cette partie explique le traitement de la coursière entre deux bandeaux, à la manière d'un entablement, le dessin du garde corps lui-même et la modénature simplifiée des fenêtres hautes.

Ordonnance extérieure

La reconstruction de l'église commença par le collatéral nord vers les années 1480 et le projet, resta en attente au sud, comme le montre son amorce bien lisible sur le mur occidental du bras sud. Il est probable que la conservation de la partie inférieure de la façade romane ne faisait pas partie de ce projet qui visait certainement, selon l'esprit de l'époque, à reconstruire la totalité de l'édifice. L'aspect actuel, hybride, de cette façade est vraisemblablement lié à l'abandon du projet de reconstruction de la côtière sud. La perte de lumière occasionnée par la construction du collatéral nord rendant nécessaire l'apport d'un éclairage par l'ouest on se contenta de réédifier la partie supérieure de la façade occidentale. Sur un glacis qui rattrape la diminution de l'épaisseur du mur, une grande et haute fenêtre dont le réseau occupe la majorité du triangle du pignon vient éclairer par l'ouest le volume de la nef. Les accolades et les pinacles à multiples fleurons qui couronnent ses contreforts latéraux, dont le style bien différent de ceux du collatéral nord rappelle celui des butées du chevet de l'église Saint-Malo édifiées vers 1500, de même que le style des bases qui ne peut guère être antérieur aux années 1510-1520, semblent venir étayer cette hypothèse. En excroissance sur le mur sud de l'église, l'élégante petite chapelle à trois pans accolée contre la troisième travée du mur roman, est une construction parfaite dans ses proportions et sa modénature que ses pignons à gâbles aigus, dont la forme rappelle les chapelles rayonnantes de l'abside de l'église Saint-Malo situent peu avant 1500. L'installation de cette chapelle de fondation privée corrobore l'abandon du projet de reconstruction du collatéral sud

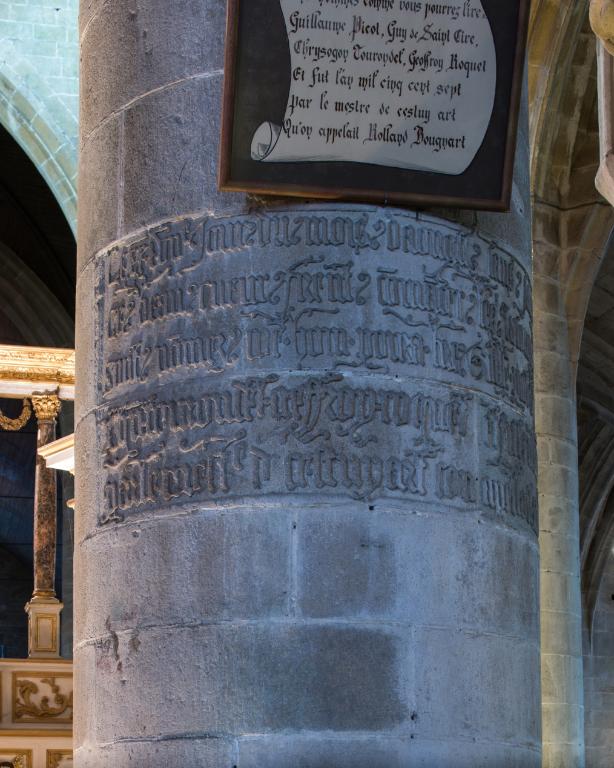

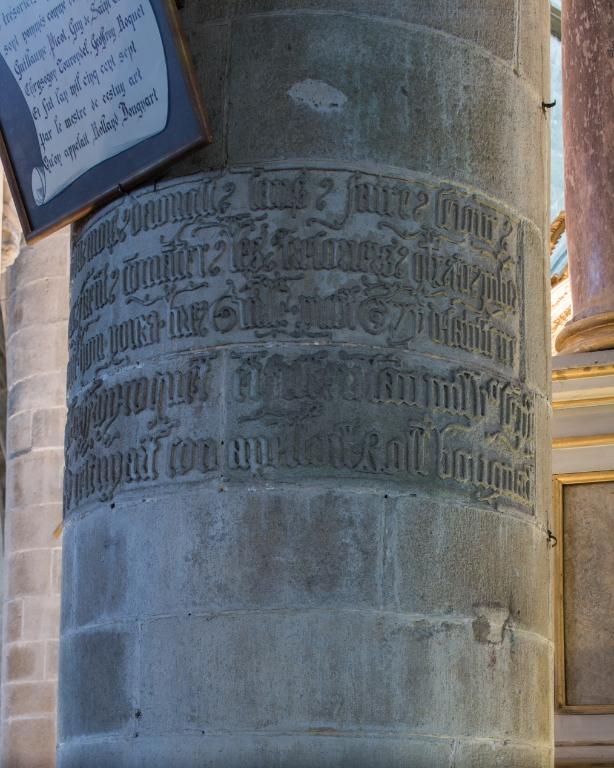

La mise en œuvre des parties basses du chœur, commencée en 1507, comme l'indique l'inscription mentionnée plus haut, dut également concerner les premières assises des bras de transept si l'on en croit un détail de modénature caractéristique qui court sur l'ensemble du pourtour : comme à l'intérieur du chœur, la plinthe moulurée en doucine juste au dessus du sol décroche en hauteur à chaque ressaut de plan un peu après l'angle rentrant et la moulure se croise systématiquement à la rencontre d'une verticale et d'une horizontale. Ce détail de modénature caractéristique des années 1520-1530 résume à lui seul l'esprit du décor du chevet qui bien qu'inachevé présente un éblouissant exemple du gothique de la Renaissance en Bretagne. L'imbrication des volumes prismatiques des contreforts, l'interpénétration des corps de moulures et des pinacles, les bagues formées d'arêtes décalées qui rappellent à mi hauteur les bases des colonnes du sanctuaire appartiennent pleinement à ce jeu de formes virtuose propre au gothique du premier quart du XVIe siècle. Sur le répertoire gothique hérité du XVe siècle d'arcs incurvés et de feuilles retournées se greffent de nouvelle formes : colonnes torses, losanges et cercles alternés, écailles, ainsi qu'un rare décor de rinceaux traités en méplat . Le couronnement ajouré de la vis d'escalier du déambulatoire sud présente dans une étonnante composition un assemblage de l'ancien et du nouveau répertoire.

Il est certain que le projet du chevet de Saint-Sauveur aurait du égaler voire surpasser celui de Saint-Malo mais l'interruption des guerres de Religion et les difficultés financières de la fabrique à la fin du XVIe siècle en décidèrent autrement. Au lieu des voûtes de pierre prévues, le vaisseau central du chœur fut finalement couvert d'une fausse voûte lambrissée et les arcs-boutants destinés à contrebuter les poussées ne furent pas montés. Le déambulatoire et les chapelles initialement couverts d'un extrados en couverture formant terrasse et destiné à recevoir des pièces d'artillerie, ainsi que le rapporte Du Buisson-Aubenay (? en sorte que ceste double voûte est comme expressément faite pour battre sur ledit costeau ; mais est elle foible pour porter canons, et n'y a escalier ni passage à y en monter ? furent finalement recouverts d'un comble en appentis et de toits polygonaux permettant d'en assurer l'étanchéité. "

[Jean-Jacques Rioult, enquête thématique régionale, 2010]

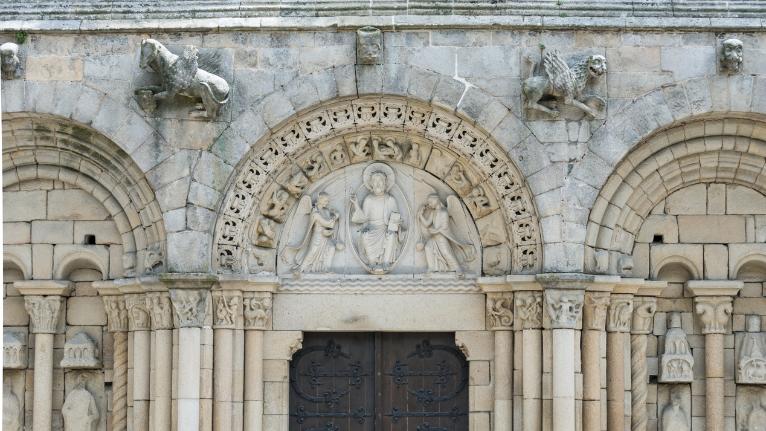

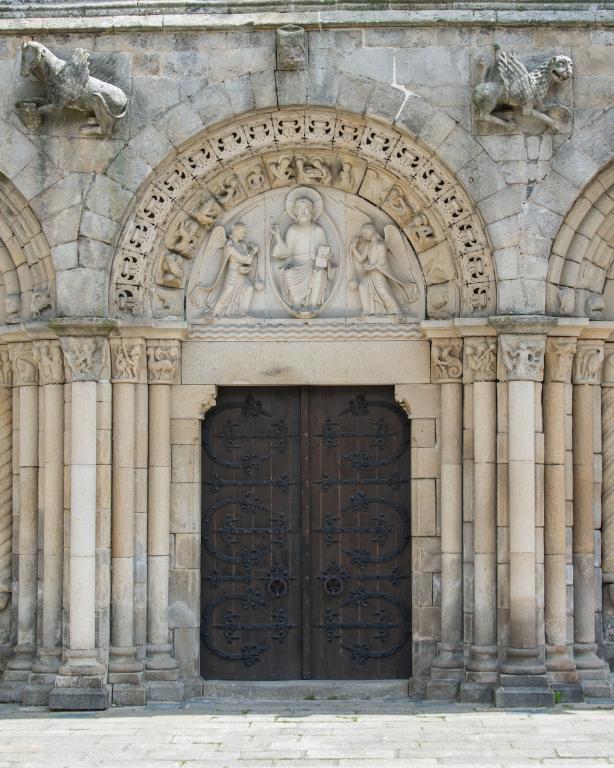

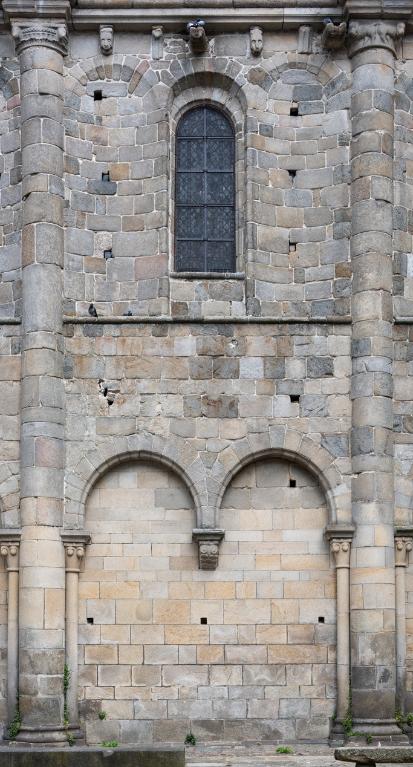

Le plan actuel de l´édifice comprend une nef de six travées bordée au Nord par un collatéral, un transept saillant dont la croisée ouvre sur un chœur formé de trois travées droites et d´un déambulatoire donnant sur onze chapelles. De la période romane sont conservés la partie inférieure de la façade occidentale ainsi que le mur méridional de la nef. La façade Ouest mesure 13,85 mètres de largeur et le niveau inférieur 6,35 mètres de hauteur. La nef, et par conséquent le mur sud, mesure 32,33 mètres de long sur 12,50 mètres de haut. La longueur totale dans oeuvre de l´édifice, transept et choeur gothique compris, atteint 73 mètres. Les parties romanes de l´édifice ont été construites en grand appareil de granit d´une provenance locale, attribué aux carrières de Kérinan. Au mur méridional, l´appareil est large et irrégulier, les joints sont ouverts et les mortiers faits de sable et chaux. La partie inférieure de la façade occidentale présente une composition tripartite : trois arcades en plein-cintre légèrement surhaussé, reposant sur quatre massifs piliers formés de faisceaux de cinq colonnettes d´une hauteur de 3,80 m, chapiteaux et bases compris. La porte centrale est encadrée par deux arcatures aveugles de 2,15 mètres de largeur, dans lesquelles sont ménagés deux arcs géminés aveugles, formant niches, reposant sur une colonne centrale à chapiteau lisse et sur deux colonnes latérales torsadées ; les trois supports prenant appui sur deux lions couchés sculptés en ronde-bosse, dos à dos. Ces lions sont placés sur deux stylobates de cinquante centimètres de hauteur. Dans les niches prennent place des statues extrêmement mutilées, reposant sur le dos des lions et couronnées par un dais richement sculpté. Peut-être représentaient-elles les quatre évangélistes comme le suggérait Bézier La Fosse en 1847 mais rien ne permet de l´affirmer. Le portail central, d´une largeur de 13,85 mètres sur une hauteur de 6,35 mètres, présente trois voussures dont deux sont sculptées : l´une présente un décor figuré de personnages, l´autre un décor de type végétal datant des restaurations du 19e siècle. Ces trois rouleaux surmontent un tympan, linteau et piédroits ajoutés au 19e siècle. Chacune des clés des trois arcades est surmontée d´une tête sculptée en ronde-bosse, aux écoinçons sont sculptés, également en ronde-bosse, un lion et un boeuf ailés symboles de saint Marc et saint Luc. La multiplicité des supports sur cette façade a permis le développement d´une riche sculpture. A l´extérieur, le mur méridional de la nef présente deux niveaux d´élévation horizontaux séparés par un cordon torique et est divisé en six travées matérialisées par des colonnes-contreforts appareillées montant du sol jusqu´à hauteur de la corniche formée de modillons sculptés. La troisième travée, partant de l´Ouest, est délimitée non par des colonnes mais par des pilastres, cette travée possède une chapelle hors oeuvre de style flamboyant ajoutée au 15e siècle. Il est très probable qu´à l´époque romane existait à cet emplacement un portail d´accès à la nef, ce qui pourrait expliquer la présence de pilastres mais aussi la largeur moindre de cette travée par rapport aux autres. Ce mur Sud présente deux registres superposés. Le registre inférieur est aveugle et formé de deux arcs plein-cintre par travée retombant au centre sur une console sculptée et aux extrémités sur une colonnette d´angle couronnée d´un chapiteau sculpté. Les arcs aveugles de ce niveau bas n´atteignent pas la hauteur de la moulure torique horizontale, ainsi une partie du mur reste nue entre la clé des arcs et le cordon. Le registre supérieur possède une composition tripartite pour chaque travée : une fenêtre haute en plein-cintre encadrée par deux niches concaves de largeur plus ou moins inégales selon les travées. Ce niveau est surmonté d´une corniche de modillons sculptés situés dans l´alignement des chapiteaux des colonnes-contreforts et pilastres, sous la toiture. A l´intérieur, au revers de la façade occidentale, se retrouve la division tripartite de l´extérieur : trois arcs plein cintre en partie masqués par les constructions modernes, reposant sur deux massives colonnes adossées, couronnées de chapiteaux sculptés. La première travée, est délimitée sur le mur sud par une colonne adossée du même type que celles visibles contre la façade occidentale. Au-dessus de cette colonne, au niveau du cordon torique horizontal qui court sur toute la longueur du mur, se voit un large chapiteau à ressauts. L'élévation Sud présente deux registres superposés. Le registre inférieur formé d'une suite d´arcades en plein-cintre aveugles reposant alternativement sur des consoles et sur des colonnettes jumelées couronnées de chapiteaux aux motifs végétaux ; ces chapiteaux ont été refaits au 19e siècle : Bézier La Fosse mentionnait en 1847 que "les chapiteaux n´offrent plus aucun vestige des sculptures primitives". Ce niveau est interrompu par le percement au 15e siècle de la chapelle dédiée à saint Jean.

Le niveau supérieur également formé d'une suite d´arcades en plein-cintre. Elles sont alternativement aveugles et percées de fenêtres hautes et larges, en plein-cintre. Ces baies présentent un ébrasement intérieur et sont formées de trois rouleaux, les deux voussures extérieures reposant de chaque côté sur deux colonnettes couronnées de chapiteaux. Ce registre est surmonté par un bandeau mouluré qui court sur toute la longueur du mur.

[JMélanie Cros, enquête thématique régionale, 2007]

Photographe à l'Inventaire