1- Penvénan : évolution démographique (1854-2007) : (Patrick Pichouron)

Penvénan en 1854, pop. 3 008 habitants (source : Jollivet).

Penvénan en 1946, pop. 2 722 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1962, pop. 2 465 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1968, pop. 2 508 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1975, pop. 2 614 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1982, pop. 2 450 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1990, pop. 2 489 habitants (source : Insee).

Penvénan en 1999, pop. 2 434 habitants (source : Insee).

Penvénan en 2007, pop. 2 580 habitants (source : Insee).

2- Penvénan : principaux repères : (Patrick Pichouron)

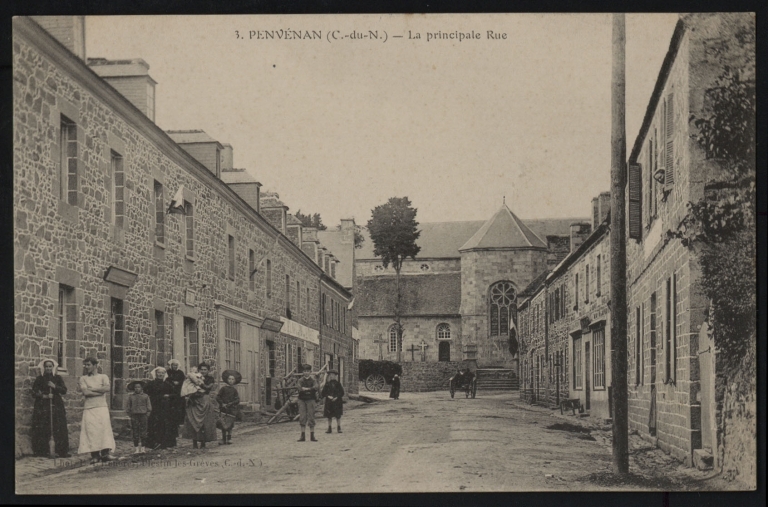

Penvénan, Perwenan en breton, est une commune littorale du département des Côtes-d´Armor située dans le Trégor, à environ cinq kilomètres au nord-ouest de l'ancienne cité épiscopale de Tréguier. Bordé par la Manche au nord [fig. 2-6], ce territoire d'une superficie totale de 1 984 hectares est limitrophe des communes de Plougrescant et de Plouguiel à l'est, de Trévou-Tréguignec à l'ouest et de Camlez au sud.

Plusieurs vestiges matériels, à l'instar des menhirs de Kerpeulven [fig. 6] et de Kermarquer ou des coffres de pierre funéraires provenant des dunes de Port-Blanc [fig. 7], permettent d'attester la présence précoce de communautés humaines sur cette partie du littoral costarmoricain.

D'après Bernard Tanguy, le nom de Penvénan pourrait être formé avec le breton penn (tête, sommet) et l'hagionyme Gwenan (sainte Gwenan). Cité de manière inexacte sous la forme Penvean, le toponyme apparaît pour la première fois dans la Vie latine de saint Conval rédigée à la fin du 10ème siècle ou au début du 11ème siècle. Ce territoire, dont l'église dédiée originellement à saint Pierre fut la propriété de l'abbaye de Saint-Jacut de 1163 à 1228, faisait probablement partie de l'ancienne paroisse bretonne primitive de Plougrescant.

Penvénan, qui procéda à l'élection de sa première municipalité au début de l'année 1790, fut un chef-lieu de canton jusqu'à l'an X (1801-1802).

3- Penvénan : le patrimoine architectural : (Patrick Pichouron)

La présente enquête a été réalisée au cours des mois de septembre et octobre 2008 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor. Initiée en février 2002, cette opération associe le département des Côtes- d'Armor (service des affaires culturelles et des monuments historiques) et la Région Bretagne (service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

Cette enquête a permis de procéder à un repérage de plus de 460 oeuvres, parmi lesquelles 434 relèvent de l'architecture domestique et agricole (châteaux, manoirs, fermes, etc), 17 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire (église, chapelles, croix, monuments commémoratifs, etc), 7 de l'architecture des équipements publics (mairie, écoles, etc) et 6 de l'architecture commerciale (magasins de commerce, hôtels de voygeurs, etc).

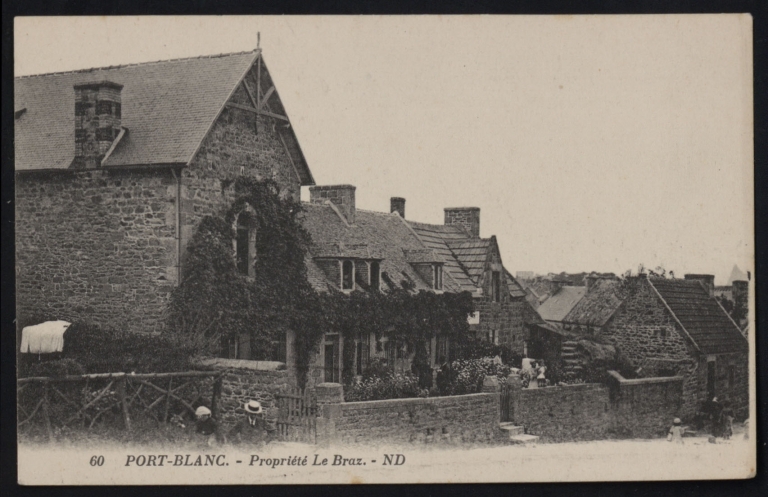

Au sein d'un corpus daté entre le 13ème siècle et le début du 21ème siècle, cependant principalement constitué d'éléments issus de la 2ème moitié du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle, 27 oeuvres ont fait l'objet d'une proposition de sélection en fonction de critères d'ancienneté, de qualités architecturales, d'unicité ou de représentativité. Ces oeuvres, parmi lesquels figurent le manoir de Kerpeulven [fig. 8] et la chapelle Notre-Dame de Port-Blanc [fig. 9], tous deux protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, font partie pour l'essentiel du corpus de l'architecture domestique et agricole.

4, Le patrimoine littoral et maritime : (Guy Prigent)

Le patrimoine littoral et maritime de Penvénan se caractérise par la forte présence géographique de la mer (espaces littoraux remarquables) à l'intérieur des terres (deux larges baies de Pellinec et de Gouermel), et par un semis d'îles en archipel. Deux ports récemment ré-aménagés 'Port-Blanc' et Buguéles, montrent l'importance de ces havres d'échouage, hier pour la pêche et le cabotage et aujourd'hui pour la plaisance.

De nombreux vestiges matériels de la 'maritimité' de la commune sont d'origine archéologique et remontent de la période néolithique (ateliers de bouilleur de sel) à l'Antiquité (pêcheries).

Les îles ont représenté les premières occupations du littoral par les populations venues d'outre Manche, en particulier les moines évangélisateurs dés le 6ème siècle. Elles ont conservé de nombreux témoignages matériels de cette colonisation pacifique, qui s'est renouvelée par la présence souvent discontinue des ordres monastiques entre l'île Saint-Gildas et le Port-Blanc (chapelles, ex-voto marins). Les fontaines, les puits et les lavoirs traduisent aussi le culte de l'eau. Les moulins à marée (Buguélès et Pellinec) rappellent l'importance des marées meunières. La datation des oeuvres repérées et étudiées pour le patrimoine maritime de cette commune est comprise entre la période antique (pêcheries), le 15ème siècle (chapelle Saint-Gildas), le 17ème siècle (moulin du Guermeur), le 18ème siècle (ensemble fortifié du Port-Blanc), le 19ème siècle (3 ex-voto marins, le moulin à marée de Buguélès, les fontaines, puits et lavoirs) et le 2ème quart du 20ème siècle (5 bateaux de plaisance).

La tradition orale en Breton (gwerziou) est encore transmise auprès des chanteurs interprètes d'aujourd'hui, comme la complainte du 'navire du Port-Blanc' (17ème siècle).

'La ruralité agricole et littorale : (Guy Prigent)

De nombreux vestiges archéologiques attestent de la présence d'une importante population sur le littoral de Penvénan dès l'époque préhistorique et les siècles qui suivirent : nécropole néolithique, ateliers de silex de Buguéles, pêcheries autour des îles, voies antiques, légende des paludiers et leurs démélés avec saint Gildas. Ce qui révèle une civilisation très littorale, vivant en partie des ressources de la mer.

La population de Penvenan au début du 20ème siècle était consituée majoritairement de cultivateurs (polyculture-élevage, marâichage de plein champ) et de marins dans les hameaux de Port-Blanc et de Buguélès. La population maritime était composée de marins-pêcheurs côtiers, goémoniers une partie de l'année, de terre-neuvas, de marins de l'Etat et de Cap-Horniers.

Un document manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale et dû aux moines bénédictins, signale : Le Port-Blanc qui est une des plus belles descentes de Bretagne et où aussi il n'y a nulle habitation, et où il peut demeurer un grand nombre de navires continnuellement à flot.

En 1834, les landes couvraient 237 ha, les bois 38 ha, pour une superficie totale des terres de 275 ha. En 1980, les landes couvraient encore 175 ha et les bois, 68 ha. Ce qui ne fait pas un écart important. Il y a en effet plus de bois aujourd'hui qu'au 19ème siècle en raison des plantations liées aux nouvelles résidences secondaires et aux plantations ornementales.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales