Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Communes littorales des Côtes-d'Armor

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Tréguier

-

Commune

Penvénan

-

Lieu-dit

le Port-Blanc

-

Dénominationschapelle

Cette chapelle à demi enterrée, ne possédant qu'un seul bas côté, n'est à l'origine qu'une simple tour de guet avec un campanile, utilisé par tous les seigneurs des environs pour défendre la baie du port de Saint-Gildas. Dès le 14ème siècle, un oratoire dédié à Sainte Marie est construit. En 1492, des Soldats anglais, débarqués à Saint-Gildas, préfèrent faire demi-tour, après avoir confondu des fougères avec des soldats. Pour honorer ce miracle, une nouvelle chapelle est édifiée. Au 16ème siècle, une fois la Bretagne rattachée à la France, le rôle religieux de l'édifice prime sur son rôle défensif. Un nouveau choeur est alors construit. L'édifice actuel date du 16ème siècle. La chaire hexagonale, en bois polychrome, datée de 1634, montre sur le dosseret la représentation d'un sablier au centre d'un cadran d'horloge. L'originalité de cette chaire réside dans le fait que le chiffre 11 n'apparaît pas tandis que le chiffre 12 est inscrit deux fois. Les invasions ennemies étaient si fréquentes que les habitants invoquèrent la protection de la Vierge ; C'est ainsi qu'à la fin du XVème siècle, ils décidèrent de lui confier leur sauvegarde et lui édifièrent une chapelle neuve... Les étapes de sa construction reflètent étroitement les péripéties de l'histoire... Le poste de garde (actuelle sacristie), épais massif au nord date du 13ème siècle. Un édifice rectangulaire fut rajouter pendant la seconde moitié du 15ème siècle au sud du poste de garde. Vers la fin du 15ème siècle furent construits un pignon à l'Ouest avec ses 2 portails, et un escalier à vis dans le poste de garde. Puis vers 1525, le choeur fut agrandit avec une entrée Sud entraînant le percement de l'ancien chevet.

-

Période(s)

- Principale : 13e siècle

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

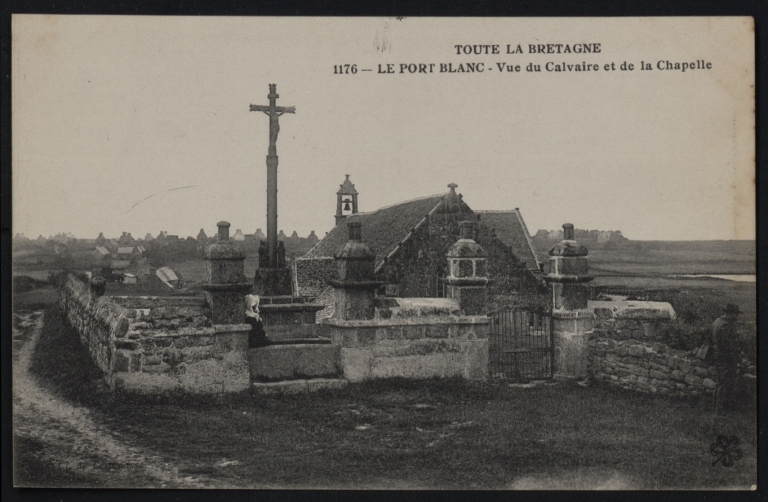

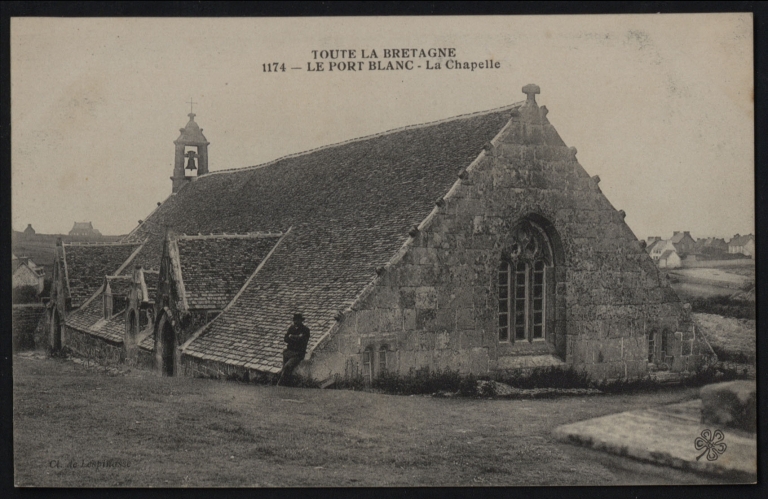

La caractéristique de cette chapelle est sa grande toiture à longs pans, entre deux larges pignons. L'édifice de plan rectangulaire, comprend une nef avec collatéral Sud de quatre gravées et un choeur à chevet palt avec deux collatéraux de deux travées. La nef est couverte d'une voûte lambrissée en forme de berceau brisé. Le pignon Ouest est surmonté par un petit c locher-mur, élégant et simple. On peut remarquer une influence anglaise dans certains détails de l'architecture. On peut encore remarquer le calvaire, situé à proximité, le mur d'enceinte et l'escalier extérieur en pierres de taile.

-

Murs

- granite

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsschiste en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LE BRAZ, Anatole. La légende de la mort. Marseille : J. Lafitte, 1982. 1ère édition 1893.

-

LE BRAZ, Anatole. Vieilles chapelles de Bretagne. Paris, 1928.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales