1- Lézardrieux : évolution démographique (1854-2006) : (Patrick Pichouron)

Lézardrieux en 1854, pop. 2 208 habitants (source : Jollivet).

Lézardrieux en 1946, pop. 1 757 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 1968, pop. 1 842 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 1975, pop. 1 834 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 1982, pop. 1 859 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 1990, pop. 1 707 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 1999, pop. 1 629 habitants (source : Insee).

Lézardrieux en 2006, pop. 1 619 habitants (source : Insee).

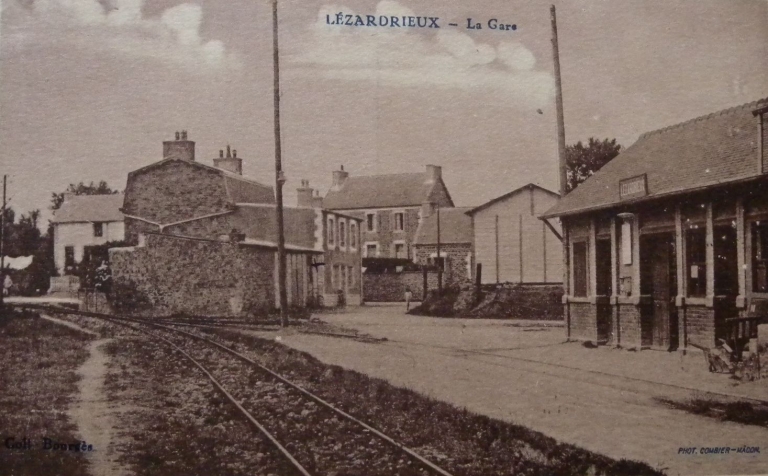

2- Lézardrieux : principaux repères : (Patrick Pichouron)

La commune de Lézardrieux, Lezardreñv en breton, est une commune littorale du département des Côtes-d'Armor située à l'embouchure de l'estuaire du Trieux, à proximité de Tréguier, l'ancienne cité épiscopale, et de Paimpol. Elle fait partie des sept communes qui composent la Presqu'île Sauvage, ce territoire rural fertile, néanmoins maritime, compris entre les estuaires du Jaudy et du Trieux qui se termine par le sillon du Talbert au nord-est. D'une superficie totale de 1 190 hectares, la commune de Lézardrieux s'étend sur sept kilomètres le long de la rive gauche de l'embouchure du Trieux. Elle est limitrophe des communes de Lanmodez au nord, de Pleumeur-Gautier à l'ouest et de Pleudaniel au sud.

Du fait de sa position géographique, Lézardrieux commanda à l'endroit même où fut édifié le pont suspendu, là où le lit de la rivière se resserre du fait de la présence d'un étranglement rocheux, le dernier passage important en aval sur la rivière [fig. 2]. Ce passage, longtemps appelé passage de Goëlo, était placé sous la protection de saint Christophe (rive gauche) et de saint Julien-l'Hospitalier (rive droite). C'est d'ailleurs à cet endroit, lors de dragages du Trieux réalisés en 1963 et 1965, que furent mises au jour deux épées datant de l'âge du Bronze final.

Siège d'un prieuré de l'abbaye de Saint-Jacut-de-l'Isle en 1339, placé sous le protection de sainte Marie-Madeleine, Lézardrieux fut une trève de la paroisse de Pleumeur-Gautier sous l'Ancien Régime. Citée comme telle en 1484 (treff de Lezardré), ce n'est qu'à la Révolution, en procédant à l'élection de sa première municipalité au début de l'année 1790, qu'elle devint une entité réellement distincte de sa voisine et qu'elle fut érigée par la même occasion au rang de chef-lieu de canton.

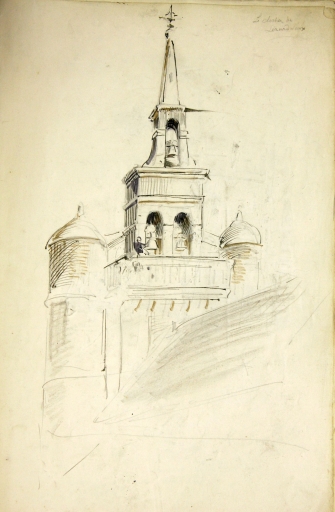

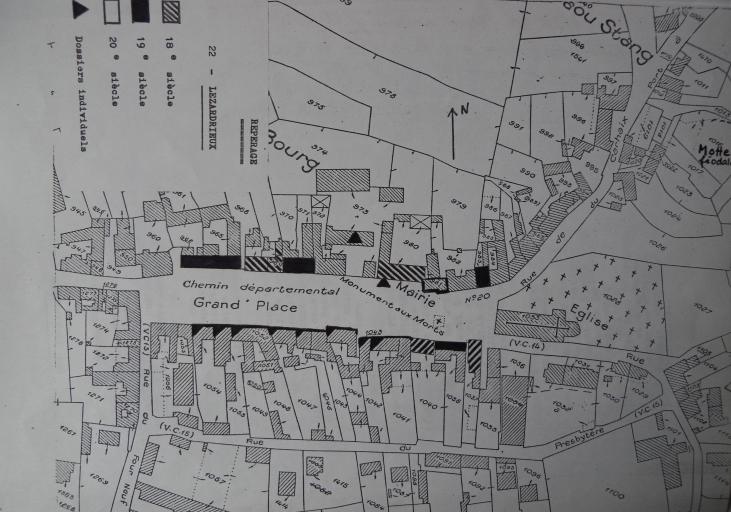

Comme l'atteste le toponyme formé d'après Bernard Tanguy avec le vieux-breton les (château, cour), la préposition ar (près de) et le nom du Trieux, dreñv en breton, Lézardrieux doit son nom à la présence d'un château établi dès le haut Moyen Age sur les hauteurs dominant le Trieux. C'est à l'emplacement de ce château primitif que succéda à l'époque féodale une motte castrale dont il subsiste le souvenir au nord-est de l'église, à travers le lieu-dit le Vieux Château et le parcellaire tant de l'ancien cadastre que du cadastre moderne [doc. 3 ; fig. 1]. Les seigneurs de ce château n'apparaissent dans la documentation qu'à partir du XIIIème siècle : Gaultier de Leshardre fit ainsi un don aux moines de Léhon en 1225, tandis que Alain de Leshardre fut évêque de Tréguier de 1262 à 1275.

3- Lézardrieux : le patrimoine architectural : (Patrick Pichouron)

La présente enquête a été réalisée au cours des mois de juin et juillet 2009 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor. Initiée en février 2002, cette opération associe le département des Côtes-d'Armor (service des affaires culturelles et des monuments historiques) et la Région Bretagne (service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

Cette enquête a permis de procéder au repérage de 329 oeuvres, parmi lesquelles 308 relèvent de l'architecture domestique et agricole (châteaux, manoirs, fermes, maisons, logis) et 16 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire (église, chapelles, croix, monuments commémoratifs, fontaines votives, etc). De plus, la commune de Lézardrieux ayant fait l'objet d'une enquête de pré-inventaire en 1977, une mise à jour du corpus d'objets mobiliers recensés à cette époque et versés dans la base Palissy du Ministère de la Culture et de la Communication a été réalisée (objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et de la chapelle de Kermouster).

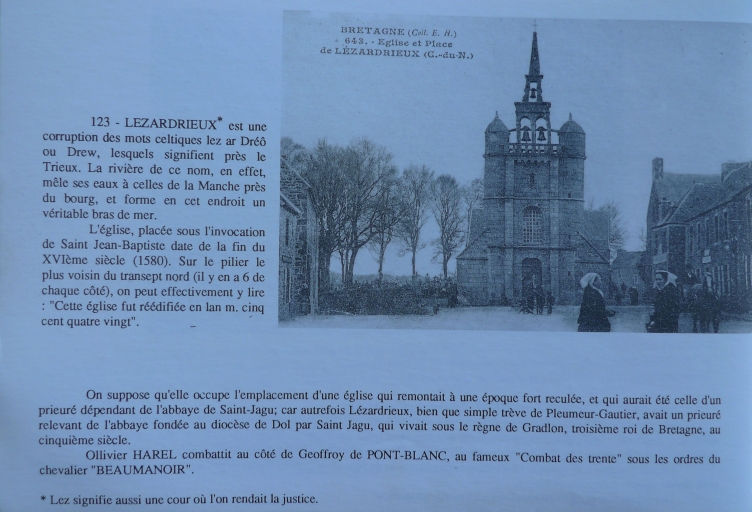

Au sein d'un corpus daté entre le 15ème siècle et le 20ème siècle, principalement constitué d'éléments de l'architecture domestique issus de la 2ème moitié du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle, 24 oeuvres, dont l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste protégée au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 4], ont fait l'objet d'une proposition de sélection en fonction de critères d'ancienneté, de qualités architecturales, d'unicité ou de représentativité.

4- Le patrimoine littoral et maritime (Guy Prigent) :

L'enquête de terrain a permis d'identifier une partie des héritages culturels maritimes de la commune de Lézardrieux, c'est-à-dire ce qui fait 'patrimoine' ou est voie de patrimonialisation pour les habitants et les acteurs locaux.

Néanmoins, le patrimoine bâti civil ou religieux n'a pas fait l'objet de classement ou d'inscription par les services de l'Etat, hors un ex-voto maritime 'La Marya', daté de 1651 et la statue de saint-Christophe, dans la chapelle de Kermouster. L'ancien manoir de 'Lézardre', daté du 15ème siècle, est cependant à signaler comme le bâtiment le plus ancien de cette commune littorale. Cet édifice est situé sur la place du bourg. Le bourg de Lézardrieux, situé au-dessus du port, à proximité de l'ancienne motte féodale, a su conserver une architecture rurale homogène, avec son église caractéristique du style trégorrois Beaumanoir et ses maisons, datées des 18ème et 19ème siècles, alignées autour de la place. L'écart de Kermouster est caractéristique d'un hameau littoral, qui s'est développé de façon harmonieuse (bâti littoral) autour d'une chapelle, au cours du 19ème siècle. Cet écart a conservé une surface agricole utile importante, en particulier en bord de mer (vallons littoraux).

Les fontaines, édicules d'inspiration votive ou religieuse, représentent une autre forme de patrimoine à la fois matériel et symbolique de la commune, et signifient à la fois le circuit de l'eau (de la source à la mer) et la qualité de son usage et de son fonctionnement dans un géo-système littoral. La datation de ces édicules est comprise entre le 16ème et le 19ème siècle. Neuf fontaines et quatre lavoirs ont été étudiés.

Les éléments emblématiques de la 'maritimité' de Lézardrieux sont représentés par des oeuvres architecturales du génie civil, soit le pont de lézardrieux et les établissements de signalisation maritime, comme les phares ou feux et les tourelles de l'estuaire du Trieux. Cinq phares ont été étudiés dans ce contexte, dont la chronologie est comprise entre 1860 et 1950. Le patrimoine mobilier du service des Phares et Balises de Lézardrieux a été partiellement repéré et étudié, dont 2 cloches (signaux sonores) et les lanternes avec leurs optiques des Triagoz et de Rohein.

Les ouvrages fortifiés, dont la datation s'étend entre le 2ème quart du 18ème siècle (1744) et le 2ème quart du 20ème siècle (1943), témoignent à la fois de valeur stratégique de l'estuaire du Trieux et de son port en eau profonde, mais aussi de la puissance militaire allemande (pendant la seconde guerre mondiale). Deux corps de garde on été étudiés ainsi que les ouvrages fortifiés de l'Île à Bois et de Bodic (6 étudiés).

L'environnement littoral, les espaces côtiers représentent dans leur dimension naturelle mais aussi ethno-écologique, un nouvel investissement patrimonial dans les préoccupations globales d'aménagement des territoires littoraux. Le sentier botanique des Perdrix, le long de l'estuaire du Trieux, en est un bon exemple récent. Il s'inscrit dans une dynamique sociale et ethno-pégagogique, et répond à une demande de temps cyclique et de fixité territoriale. Ce sentier d'interprétation donne à voir, à comprendre et à lire un paysage et un écosystème avec sa traduction et son identification en plusieurs langues, dont le breton.

Le Trieux a aussi inspiré des oeuvres artistiques d'auteurs comme Thorndike, dont la commune possède deux oeuvres et Paul Signac, qui a re-dessiné la carte marine du Trieux (oeuvres étudiées).

Le patrimoine industriel de Lézardrieux est encore représenté par l'activité ostréicole, dont les anciens bâtiments et ouvrages à terre et en mer rappellent l'importance économique depuis la fin du 19ème siècle (ostréiculture Guézennec, Mahéo et Libouban).

Le patrimoine ethnologique de Lézardrieux et de son canton s'exprime encore par l'ancienne 'gwerz' 'Catrig an Troadeg', datée au moins du 19ème siècle et collectée en 1980 par Daniel Giraudon auprès de Maryvonne Gruiec. Ce patrimoine immatériel, qu'il devenu nécessaire de protéger, est à associer aux récits des gens de mer et aux gardiens de phare que cette présente enquête a permis de conserver.

Géomètre