1- Pleubian : évolution démographique (1854-2006) : (Patrick Pichouron)

Pleubian en 1854, pop. 4 383 habitants (source : Jollivet).

Pleubian en 1906, pop. 3 533 habitants (source : AD 22).

Pleubian en 1946, pop. 3 506 habitants (source : Insee).

Pleubian en 1968, pop. 3 533 habitants (source : Insee).

Pleubian en 1975, pop. 3 401 habitants (source : Insee).

Pleubian en 1982, pop. 3 293 habitants (source : Insee).

Pleubian en 1990, pop. 2 963 habitants (source : Insee).

Pleubian en 1999, pop. 2 691 habitants (source : Insee).

Pleubian en 2006, pop. 2 532 habitants (source : Insee).

2- Pleubian : principaux repères : (Patrick Pichouron)

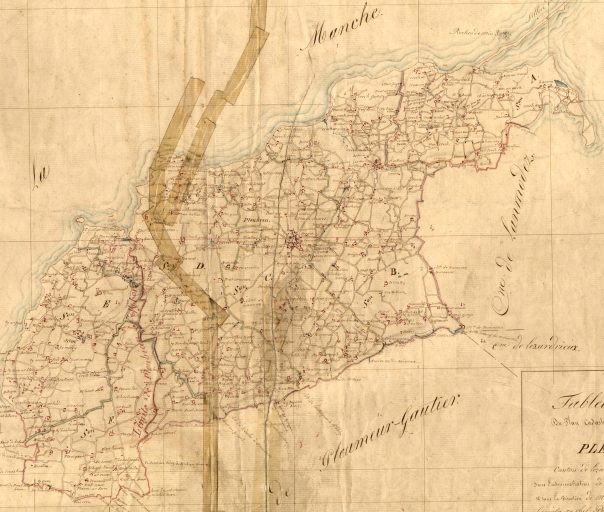

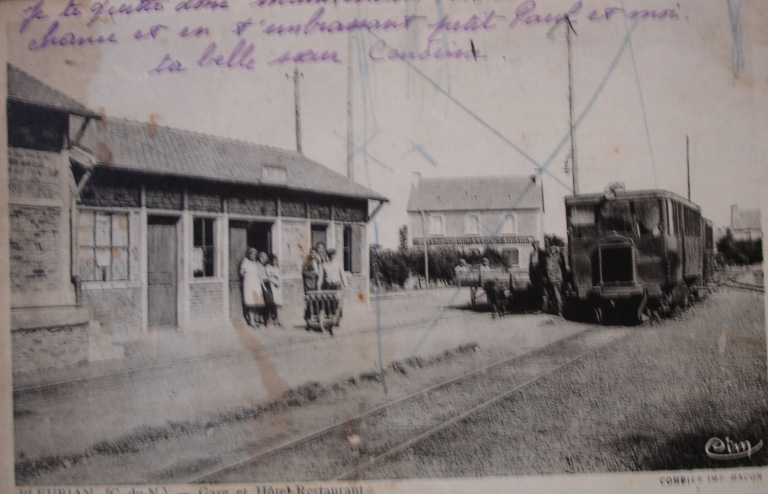

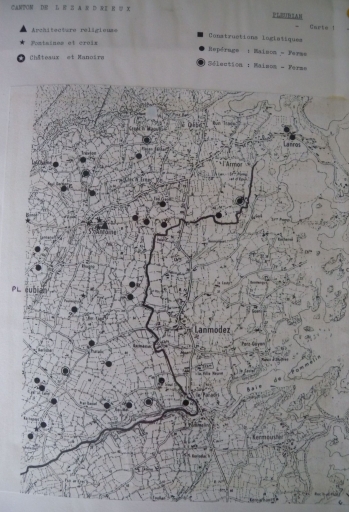

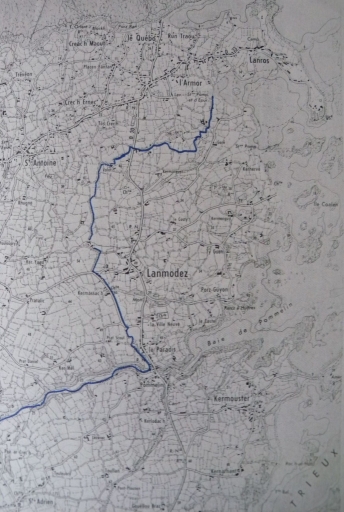

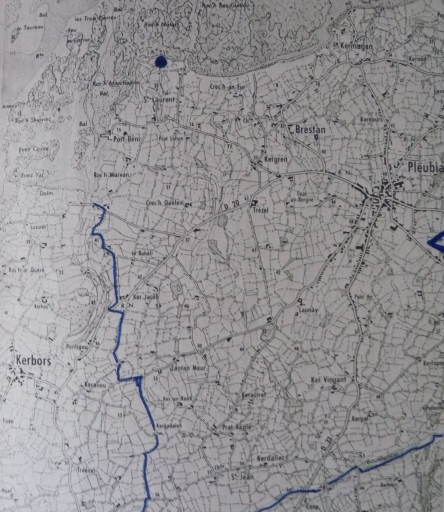

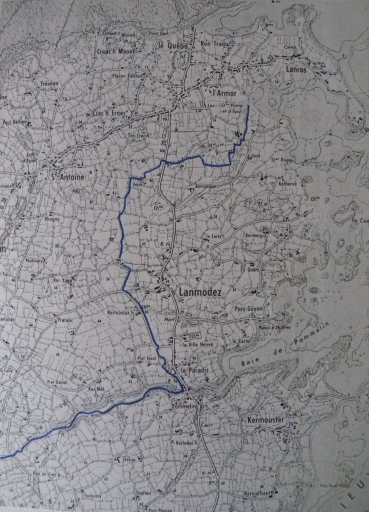

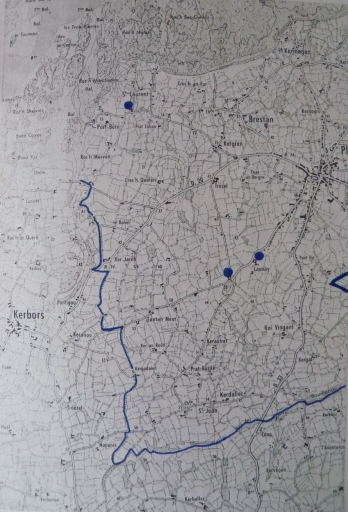

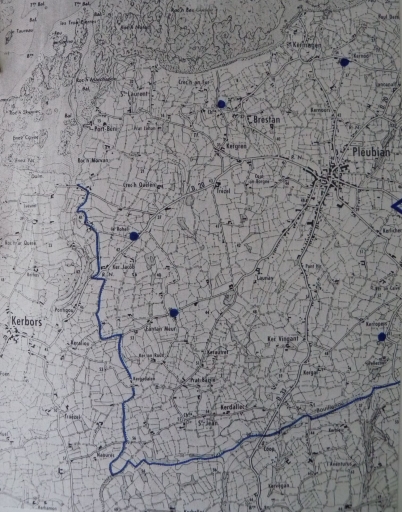

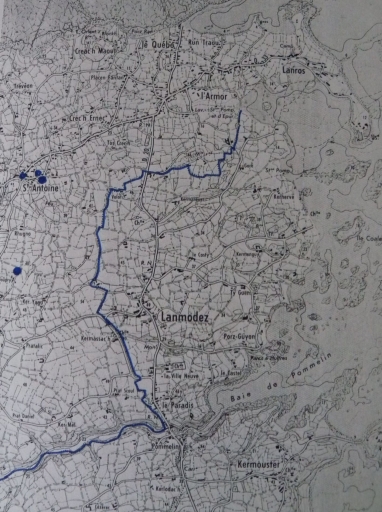

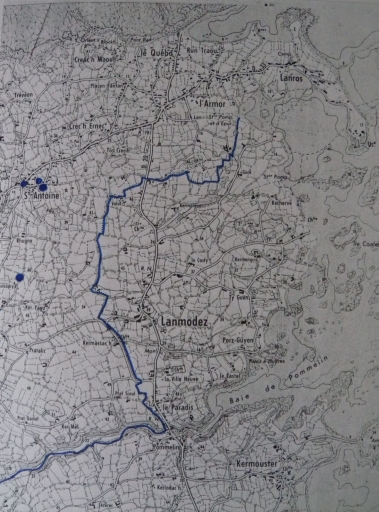

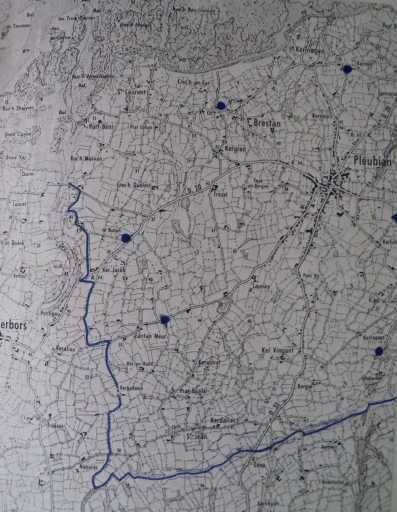

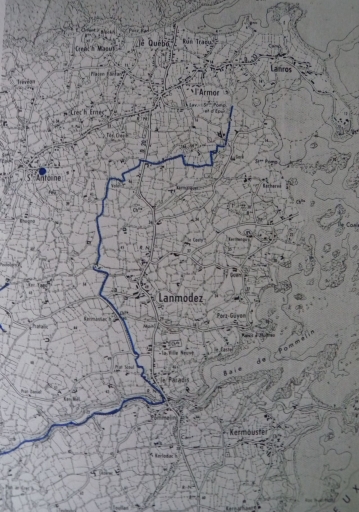

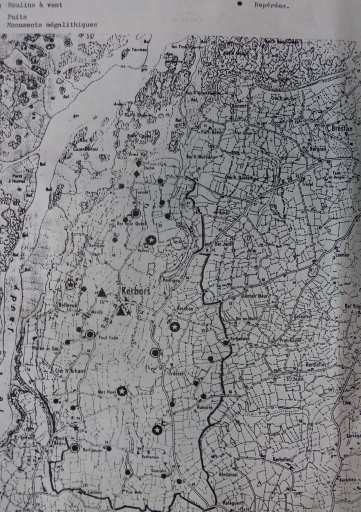

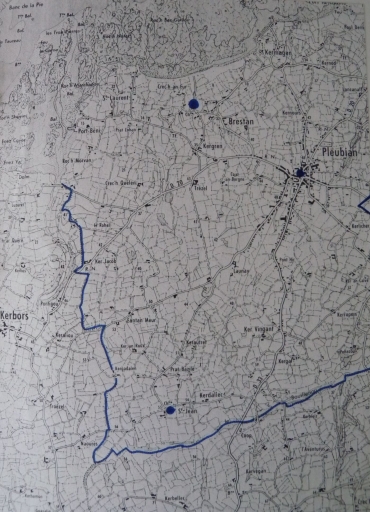

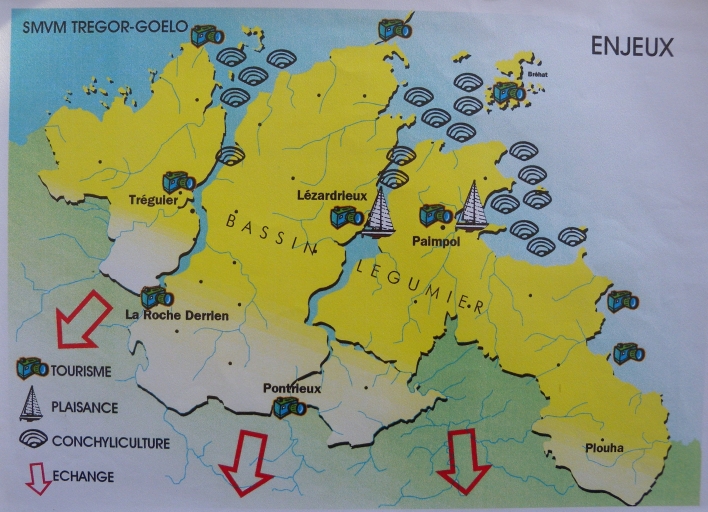

La commune de Pleubian, Pleuvihan ou Pleuvian en breton, est une commune littorale du département des Côtes-d'Armor située à l'embouchure de l'estuaire du Trieux, à proximité de Tréguier, l'ancienne cité épiscopale, et de Paimpol, l'ancienne cité de la pêche à Islande. A proximité de l'archipel de Bréhat, elle fait partie des sept communes qui composent la Presqu'île Sauvage, ce territoire rural et maritime compris entre les estuaires du Jaudy et du Trieux qui s'étire vers le large par le sillon du Talbert au nord-est [fig. 1-4]. D'une superficie totale de 2 707 hectares, la commune de Pleubian est limitrophe des communes de Lanmodez à l'est, de Pleumeur-Gautier et Trédarzec au sud et de Kerbors à l'ouest.

L'ancien alignement de menhirs de Poul-ar-Varquez [fig. 5], au nord du territoire communal, comme les restes de l'allée couverte de Mez-ar-Rompet en Kerbors [fig. 6], permettent d'attester l'ancienneté de l'implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain.

Citée comme paroisse du diocèse de Tréguier dès le milieu du XIème siècle (parrochia Plubihan), précisément lorsque l'église de Pleubian, alors placée sous le patronage de saint Pierre, fut donnée par le duc de Bretagne Alain et son frère Eudon à l'abbaye de Saint-Georges de Rennes entre 1034 et 1040, Pleubian est une ancienne paroisse bretonne primitive. Son nom est effectivement formé avec le vieux breton ploe (paroisse), auquel est associé le breton bihan (petit).

Dénommée comme tel, selon Bernard Tanguy, par opposition à sa voisine Pleumeur-Gautier, dont le nom est formé avec l'adjectif meur (grand), probablement en raison de sa superficie primitive (4 255 hectares), Pleubian s'étendait à l'origine sur une superficie totale de 3 136 hectares en englobant Kerbors, sa trève depuis le 23 juin 1605, et Lanmodez.

Demeurée prieuré-cure de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes jusqu'à la Révolution, Pleubian fut érigée en commune en 1790. Elle fut alors amputée une première fois de Kerbors, laquelle devint une commune en procédant à l'élection de sa première municipalité, avant de réintégrer Pleubian par arrêté du département en date du 21 mars 1791, puis d'en être définitivement séparée en vertu de la loi du 17 mai 1856.

3- Pleubian : le patrimoine architectural : (Patrick Pichouron)

La présente enquête a été réalisée au cours des mois de juillet, septembre et octobre 2009 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor. Initiée en février 2002, cette opération associe le Conseil général des Côtes-d'Armor (service du patrimoine historique et contemporain) et le Conseil Régional de Bretagne (service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

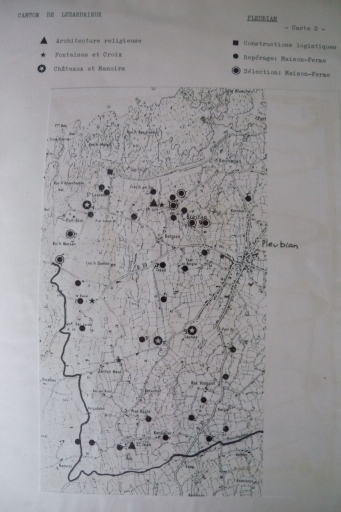

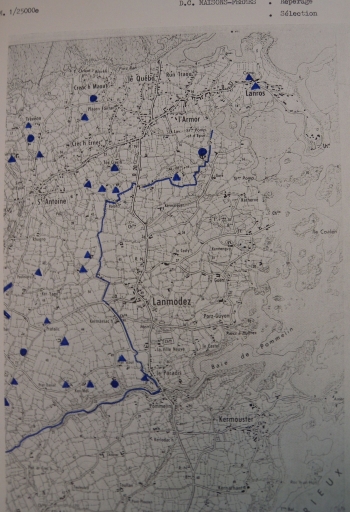

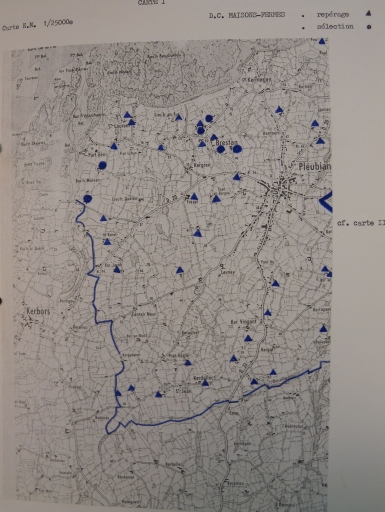

Cette enquête a permis de procéder à un repérage de 427 oeuvres, parmi lesquelles 398 relèvent de l'architecture domestique et agricole (châteaux, manoirs, fermes, logis, immeubles à logements), 20 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire (église, chapelles, croix, monuments commémoratifs, etc) et 4 de l'architecture scolaire. Au sein de ce corpus, 249 oeuvres ont été repérées en ville (132 oeuvres) et à Larmor-Pleubian (116 oeuvres).

Au sein d'un corpus daté entre le 15ème siècle et le 20ème siècle, principalement constitué de maisons construites à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, 34 oeuvres, dont la chaire à prêcher extérieure protégée au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 7], ont fait l'objet d'une proposition de sélection en fonction de critères d'ancienneté, de qualités architecturales, d'unicité ou de représentativité.

4- Le patrimoine littoral et maritime de Pleubian

Le patrimoine littoral et maritime de la commune de Pleubian comprend des oeuvres architecturales et mobilières dont la datation est comprise entre le 2ème quart du 19ème siècle et le 2ème quart du 20ème siècle. L'architecture littorale, fruit du génie civil, est caractérisée par les trois phares suivants : les Héaux de Bréhat, la Corne et Port-la-Chaîne (oeuvres sélectionnées).

Pour l'architecture militaire, les ruines du sémaphore de Creac'h Maout ont été sélectionnées pour leur caractère à la fois symbolique (témoignage de la défense des côtes et d'une tragédie guerrière) et pratique, lié à leur réaménagement comme pôle d'interprétation du paysage littoral et maritime.

Le patrimoine mobilier d'expression maritime de la commune est représenté par quinze oeuvres sélectionnées, témoins du passé maritime de la commune : 2 outils de pêche à pied et 3 outils de goémoniers, deux peintures et six maquettes, représentant des bateaux armés au cabotage par des capitaines pleubianais, un coffre de capitaine au cabotage et deux anciens bateaux de travail.

L'activité goémonière de cette commune a été largement illustrée par le peintre douanier Louis-Marie Faudacq à la fin du 19ème siècle, en particulier autour du Sillon de Talbert. Les oeuvres de cet artiste sont dans des collections privées, hors Bretagne, que nous avons pu néanmoins utiliser en iconographie.

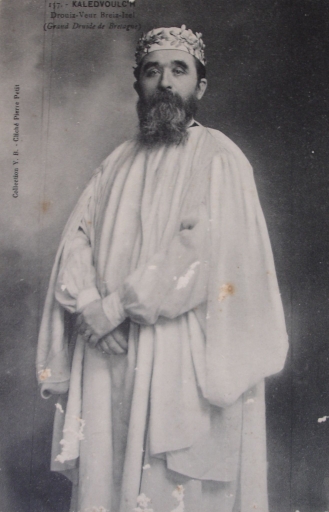

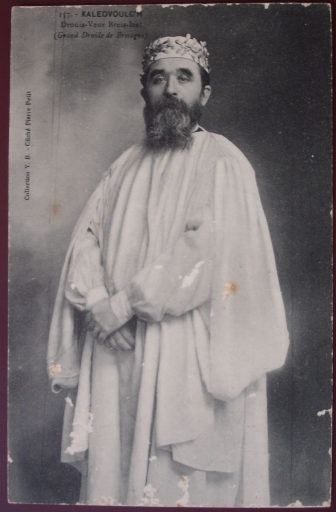

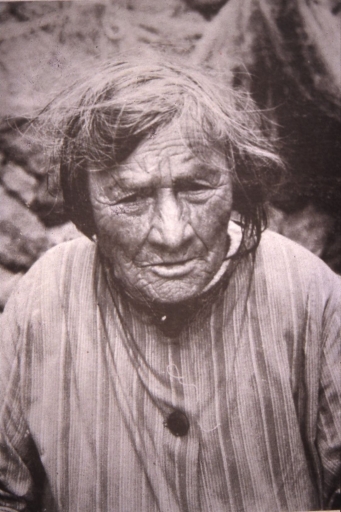

Le patrimoine ethnographique et ethnologique de cette commune bretonnante s'exprime dans certaines gwerziou ou complaintes, datées du 19ème siècle, collectées, réinterprétées et enregistrées, dont 'Katerine an Troadeg'. Les nombreux témoignages oraux sur le passé agricole et maritime de cette commune (20 témoignages enregistrés) en français et en breton représentent une partie de son patrimoine immatériel et valorisent la tradition orale. Ils sont à signaler à titre documentaire et font partie du corpus de cette recherche.

Le front de mer de la commune et ses espaces côtiers naturels sont considérés comme des espaces littoraux remarquables, en particulier le Sillon de Talbert (réserve naturelle régionale) et les marais littoraux associés. La multiplicité des usages ethno-écologiques sur ce grand site en fait un exemple aujourd'hui de gestion patrimoniale.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales