Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleubian

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Lézardrieux

-

Commune

Pleubian

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Dénominationsphare

-

AppellationsFanal de la Corne

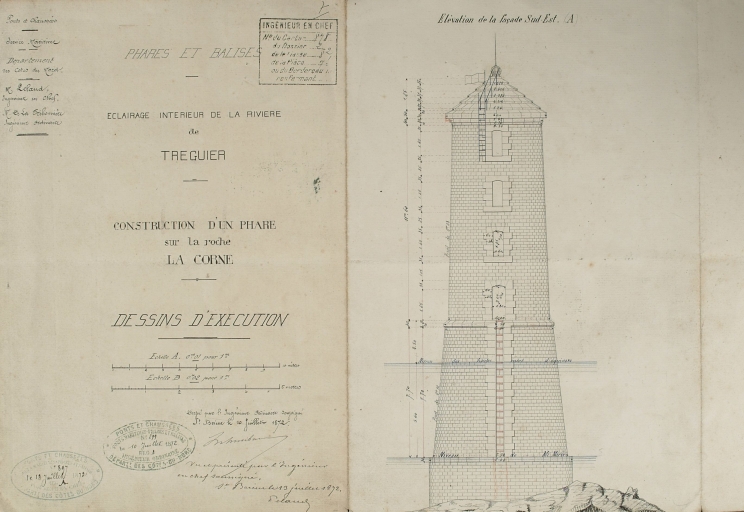

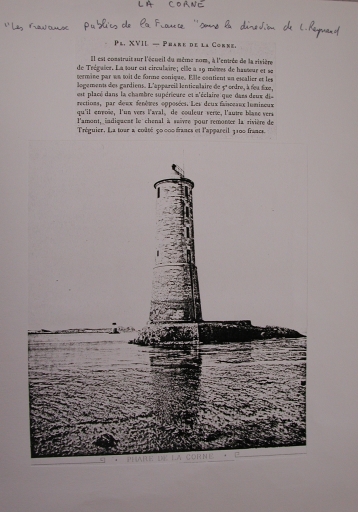

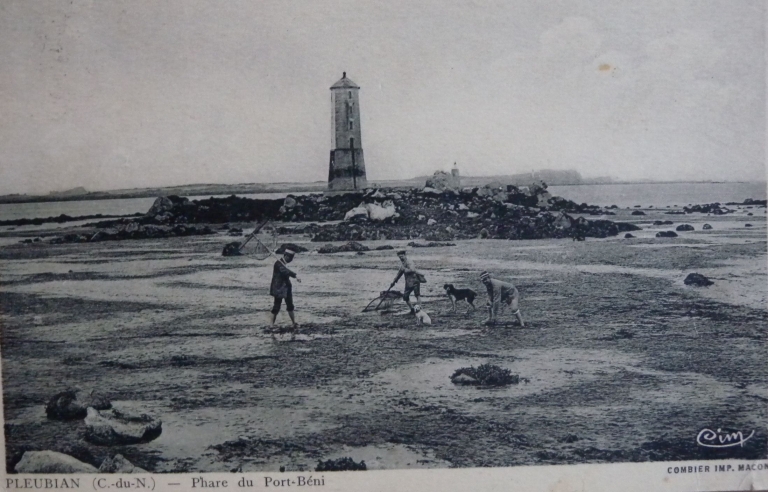

L'avant-projet d'édification d'un phare à l'entrée de la rivière de Tréguier a été étudié dés l'année 1864 par l'ingénieur Pelaud et approuvé en 1870. Le fanal de la Corne a été construit an bout de quatre campagnes de travaux entre 1872 et 1876. Le nouveau feu fixe éclairant trois secteurs colorés fut allumé en 1876. Il fut transformé en feu permanent fonctionnant à l'huile de pétrole en 1892 et arrêta alors d'être gardienné. En janvier 1911, il fut transformé en feu à incandescence afin d'améliorer sa puissance. En octobre 1936, on substitua le propane à l'acétylène et il devint un feu à occultations. En 1945, les troupes d'occupation allemande ont laissé la tour intacte mais ont détruit l'optique. Le feu a été rétabli dans son état antérieur et rallumé juste après guerre. En 1977, le feu fonctionnait au moyen d'un aérogénérateur, auquel fut adjoint par la suite des capteurs solaires.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1876, daté par travaux historiques

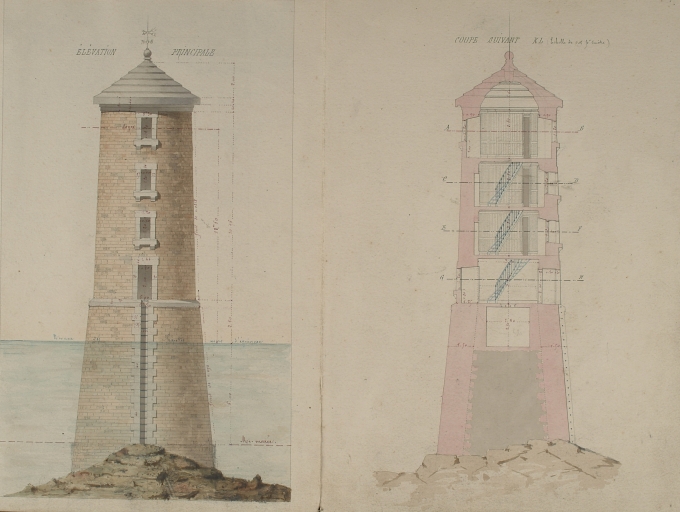

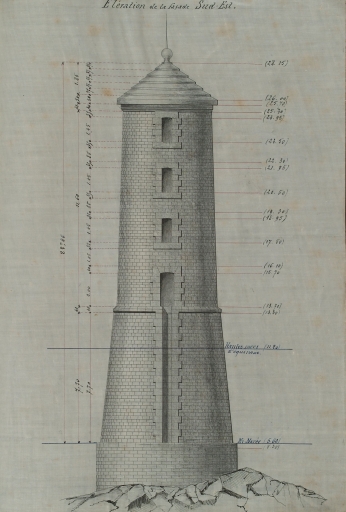

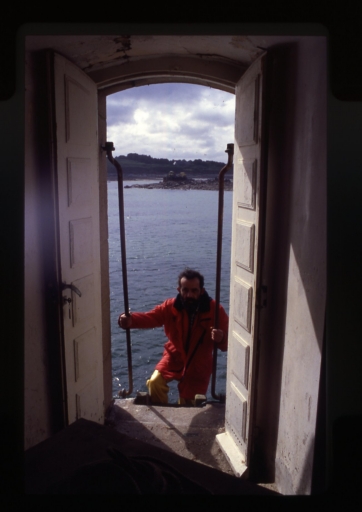

Le fanal de la Corne est érigé sur une roche recouverte à marée haute, à l'embouchure de la rivière de Tréguier, au Sud-Ouest de Port-Béni et au Sud-Est de l'Île d'Er. La tour cylindrique en maçonnerie lisse est formée de deux troncs de pyramide superposés, en retrait et séparés par un large bandeau, couronnant le soubassement en pierres de taille. Ils reposent sur un socle circulaire fondé à même le rocher. Le tronc inférieur a la forme d'un fût plus élargie à sa base, avec un diamètre de 8, 44 mètres. Destinée à abriter l'appareil d'éclairage placé dans la partie supérieure de l'édifice, la tour possède un toit de forme conique. La hauteur de la tour au-dessus du niveau du rocher est de 23 mètres et au-dessus du niveau des plus hautes mers, de 17 mètres. La tour est composée de cinq pièces superposées de forme cylindrique ; cependant le fût du feu ne comporte que quatre niveaux. Dans le soubassement du phare, une cavé a été aménagée. Un vestibule compose l'entrée du phare (avec deux lucarnes) sur un parquet en bois, avec une belle rosace en marqueterie. Un escalier tournant en bois (recouvert d'un revêtement en plomb) conduit aux étages supérieurs qui servaient de chambres aux gardiens. Le dernier niveau comprend la chambre du feu, équipée de trois fenêtres identiques. La façade Sud-Est de l'édifice présente plusieurs ouvertures dont 3 fenêtres rectangulaires. Le phare a été construit avec des pierres de taille de l'Île Grande pour les assises du socle, le bandeau, le couronnement supérieur, la corniche et les encadrements des ouvertures. Le reste de la construction est en moëllons équarris réglés par assises horizontales. Le soubassement est composé de moëllons smillés et d'une chaîne de pierres de taille formée de 19 assises épousant la rainure où est lacée l'échelle. Le parement extérieur du fût de la tour est en en moellons piqués. L'aspect général de l'édifice est d'une grande élégance.

-

Murs

- granite

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsciment en couverture

-

Couvertures

- toit conique

-

Énergies

- énergie éolienne

- énergie solaire

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le fanal de la Corne mérite d'être signalé et valorisé comme architecture littorale, susceptible d'offrir une fonction complémentaire d'hébergement pour des randonneurs côtiers.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) EPSHOM

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents figurés

-

AD 22. S Suppl. 666. Feu de la Corne. Avant-projet et projet définitif ; exécution des Travaux ; appareil d'éclairage ; projet de construction d'une galerie ; entretien des glaces. Dessins (coupe, élévation) du phare en 1869.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales