Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleubian

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Lézardrieux

-

Commune

Pleubian

-

Lieu-dit

Port-la-Chaîne

-

Cadastre

1986

B 3ème feuille 862-863

-

Dénominationsphare

-

AppellationsMaison-phare

En 1857, une pétition émanant des marins, des commerçants et des notables de la ville de Tréguier réclamait l'établissement de deux feux pour baliser la Grande passe de la rivière de Tréguier et signaliser de nuit les écueils des deux rochers situés à son embouchure, 'le Corbeau' et la 'Pierre à l'Anglais'. La commission nautique proposa de placer deux feux sur la côte de Pleubian, près des amers constitués par les moulins de Port-la-Chaîne et de Saint-Antoine. Les deux phares furent construits entre 1862 et 1863, en régie interne par le service des Phares et Balises. L'édifice principal de Port-la-Chaîne (maison-phare) ne connut pas de transformations architecturales importantes ; cependant en 1888, on augmenta le nombre de pièces du logement des gardiens en construisant une annexe servant de cellier et de buanderie. Cette construction fut placée en appentis contre le pignon de l'édifice, à droite de la porte d'entrée. En 1890, le ministre approuva la réfection de la toiture en zinc. Après la Seconde Guerre mondiale, le fanal fut automatisé et raccordé au réseau EDF par une ligne électrique, construite en 1947 et raccordé de même à celui de Saint-Antoine en 1948, en vue de synchroniser les deux feux. C'est aussi à cette époque qu'on le dota d'occultations, les feux fixes d'horizon n'étant plus recommandés. Une partie des huisseries de la maison a été remplacé. La maison est aujourd'hui utilisée comme gîte par l'association du personnel des Phares et Balises qui gère le bâtiment. Madame Séguillon fut la dernière gardienne du phare de Port-la-Chaîne.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1863, daté par travaux historiques

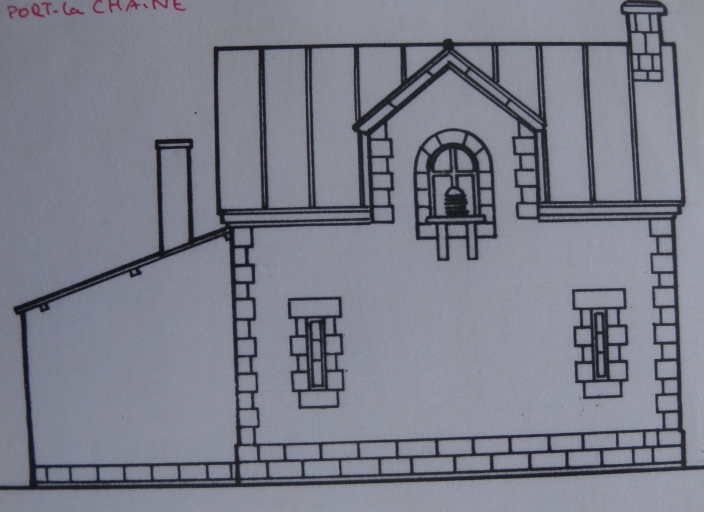

La maison-phare est située sur un petit monticule dominant la crique de Port-la-Chaîne, à côté de l'emplacement d'un ancien moulin. La maison est de plan rectangulaire en maçonnerie lisse avec chaînes d'angles grises et maçonnerie de pierres apparentes (granite). Elle est composée de deux niveaux, d'un rez-de-chaussée (bureau, magasin pour les huiles et la matériel du fanal) et d'un étage mansardé chambre du gardien, chambre du feu et petit grenier). Le bâtiment principal mesure 8 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Les façades orientées Nord-Ouest et Sud-Est sont composées par des longs pans mesurant 3, 84 mètres de hauteur au-dessus du socle et surmontés d'une corniche de 0, 30 mètre de hauteur et de 0, 20 mètre de saillie. Cette corniche est interrompue sur les frontons et forme retour le long des pignons. Le fronton triangulaire, au milieu de chacune des façades jusqu'au faîtage de la toiture, servant d'amer, sur la façade Nord-Ouest, est peint de couleur rouge, avec l'inscription du nom du phare en lettres rouges sur fond blanc.

L'appareil d'éclairage électrique est placé sur une console dans la chambre supérieure du bâtiment, au 1er étage. Il est situé à l'extrérieur sur une tablette en saillie devant une fenêtre cintrée, percée au milieu de la façade postérieure et surmontée d'un fronton. L'appentis accolé sur le pignon Nord-Est de la maison-phare sert de cuisine ; il mesure 4, 40 mètres de longueur sur 3, 20 mètres de largeur. Sa maçonnerie est en moëllons. La fonction de ce feu est de signaliser la Grande passe de la rivière de Tréguier, le Jaudy, en alignement avec le feu postérieur de Saint-Antoine (situé plus au Sud dans les terres, à 1400 mètres de distance). Ce dernier édifice, construit à l'origine sur les mêmes plans que la maison-phare de Port-la-Chaîne, a été détruit par les troupes allemandes en 1944. Il ne restait que les murs du rez-de-chaussée qui furent restaurés à l'identique, pour conserver la fonction d'amer à l'édifice.

-

Murs

- granite

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Énergies

- énergie électrique

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

La maison-phare de Port-la-Chaîne mérite d'être signalée pour son ancienneté et son bon état. Elle témoigne du programme de signalisation maritime réalisé à la fin du 19ème siècle en rivière de Tréguier.

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

THOMASSIN, Anastase. Pilote côtier, Côtes Nord de la France, troisième partie : Des Héaux de Bréhat au cap de la Hague. Paris : Challamel aîné, 1875.

p. 357

Documents figurés

-

Archives Nationales : F/14/19997

Archives Nationales. F/14/19997. Les phares de Saint Antoine et de Port-la-Chaîne.

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 11 S7 122-124

AD 22. 11 S7 122-124 . Feux de Saint-Antoine et de Port-la-Chaîne. Eclairage de la rivière de Tréguier, construction des feux de Saint-Antoine et de Port-la-Chaîne, aménagement des bâtiments annexes, entretien, projet de construction de 2 nouveaux feux – l'un sur le clocher de la cathédrale, l'autre sur le rocher de Skiviec, 1885-1911.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales