1- Evolution démographique (1854-1999) :

Bréhat en 1854, pop. 1 339 habitants (source : Jollivet).

Bréhat en 1946, pop. 855 habitants (source : Insee).

Bréhat en 1968, pop. 653 habitants (source : Insee).

Bréhat en 1975, pop. 553 habitants (source : Insee).

Bréhat en 1982, pop. 511 habitants (source : Insee).

Bréhat en 1990, pop. 461 habitants (source : Insee).

Bréhat en 1999, pop. 421 habitants (source : Insee).

2- Bréhat : principaux repères :

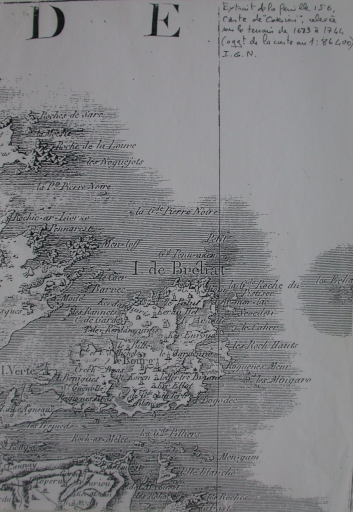

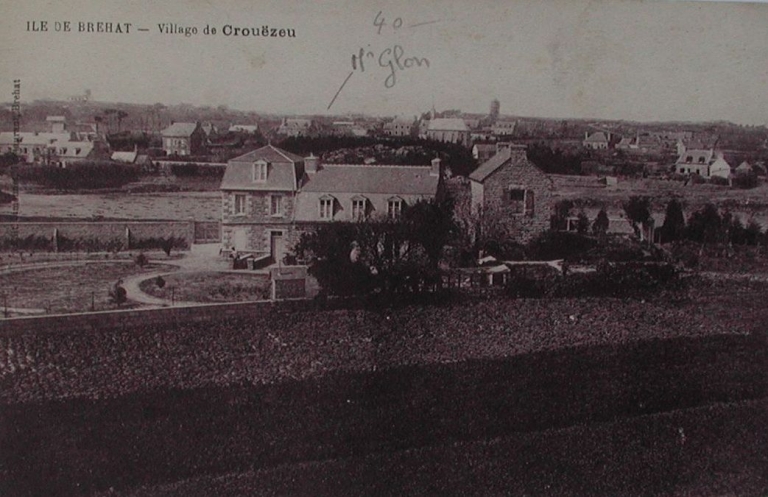

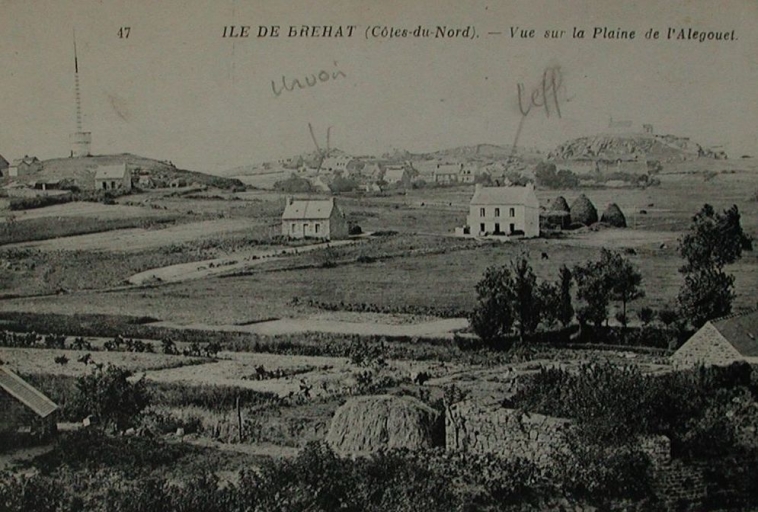

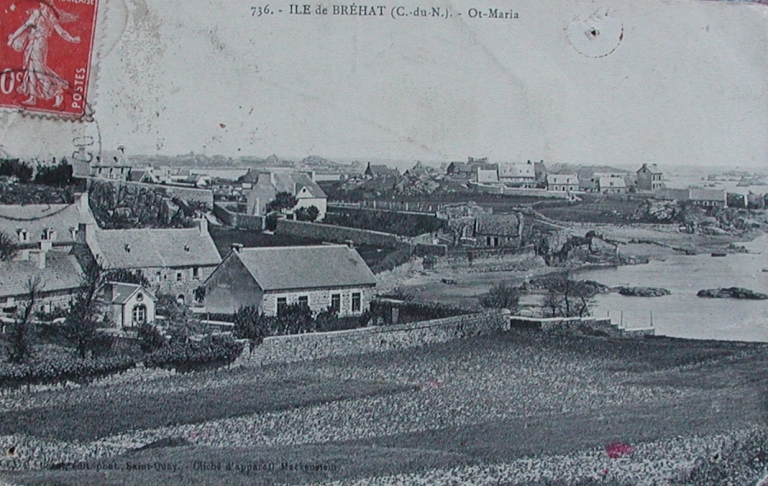

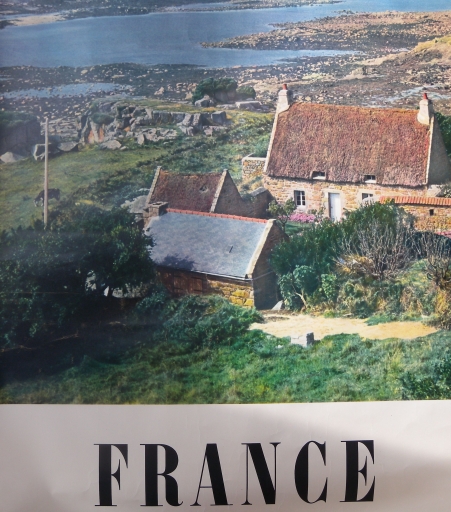

Séparée de la pointe de l'Arcouëst par le chenal du Ferlas, l'île de Bréhat, Enez Vriad en breton, est une commune du département des Côtes-d'Armor située à environ dix kilomètres au nord de Paimpol [fig. 12 à 35].

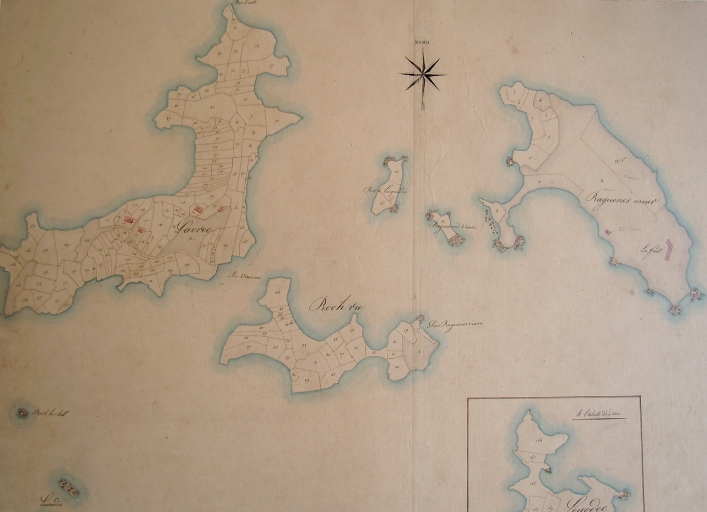

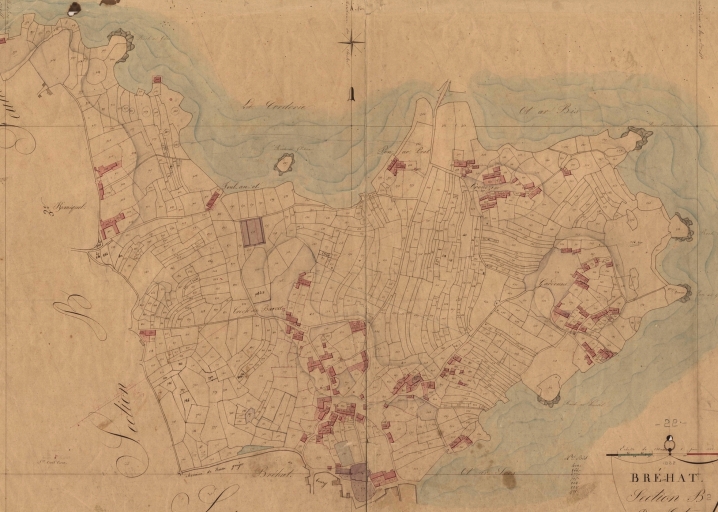

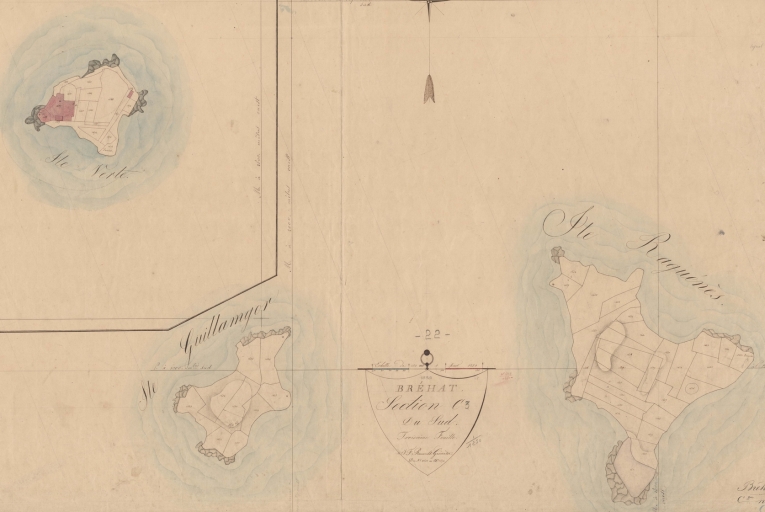

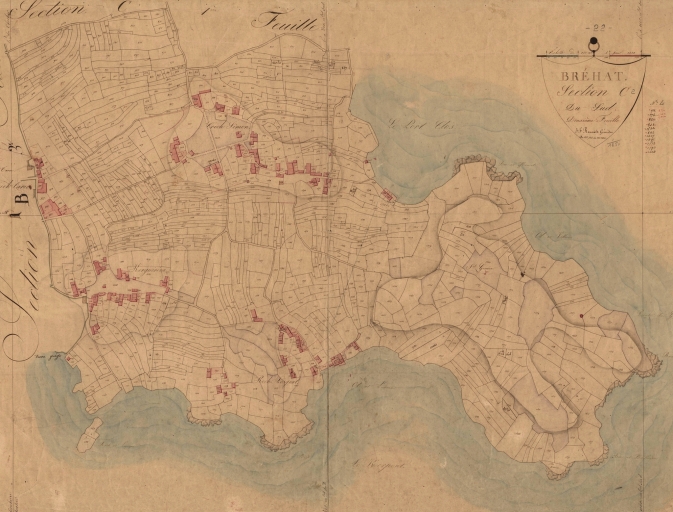

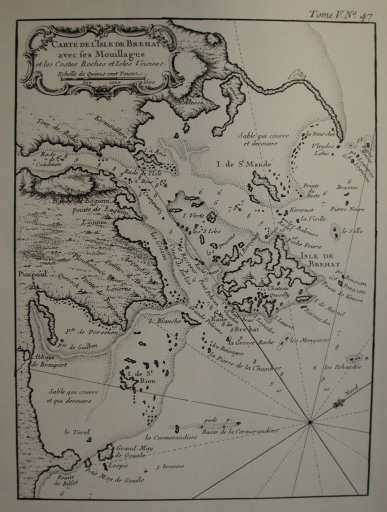

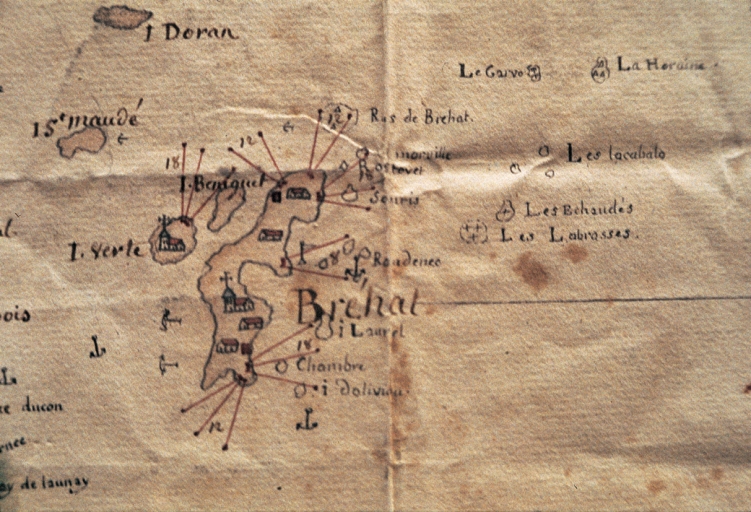

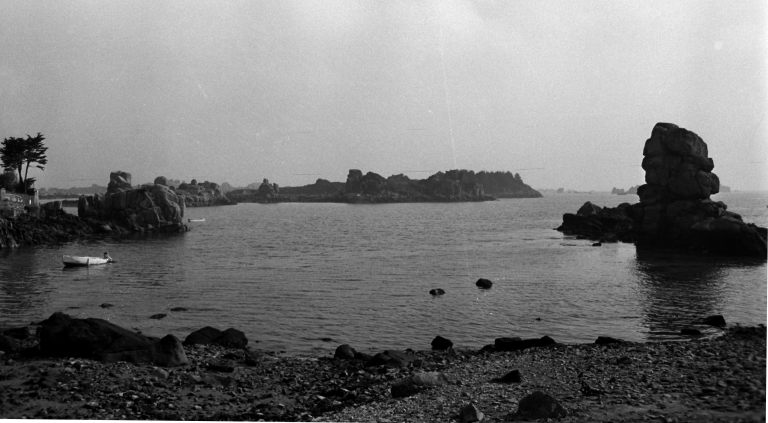

L'île de Bréhat est, plus exactement, un archipel d'une superficie de 310 hectares. Elle est constituée, d'une part, de deux îles principales, l'île sud et l'île nord, reliées toutes deux depuis la fin du 17ème siècle par une digue connue sous le nom de pont Vauban [fig. 19], et, d'autre part, d'une vingtaine d'îles et d'îlots, dont les principaux sont l'île Logodec, l'île Raguénès-Meur, l'île Lavrec et l'île du Morbil à l'est [fig. 20] et l'île Raguénès, l'île Verte, l'île Beniguet et l'île Crouézen à l'ouest [fig. 21].

Occupé dès le Paléolithique, comme en témoigne la présence des abris en pied de falaise de la pointe de Goareva (vers 60 000 av. J.-C.) et de Plasenn-al-Lomm (vers 25 000 av. J.-C.) [fig. 22, 23], l'archipel de Bréhat a été, du fait de sa position géographique, un lieu propice à l'implantation d'établissements religieux dès le début du Moyen-Age. Outre les traces d'implantation humaine remontant au néolithique et les restes d'un établissement romain construit au cours des 2ème et 3ème siècles, l'île Lavrec a livré les vestiges d'un monastère, probablement le monastère de saint Budoc, où fut formé saint Gwenolé, fondateur de l'abbaye de Landévennec, et de tombes comprenant du mobilier de l'époque mérovingienne.

Citée sous la forme Insula Brihiacum en 1083, l'île doit probablement son nom à sa topographie selon Bernard Tanguy. Les graphies Brehat (1084), Brihiat (1148, 1214, 1219, 1241), Brihat (1202) et Briat (1244) suggèrent en effet un toponyme issu du gaulois Brigate, formé sur le gaulois briga, signifiant "hauteur", et le suffixe -ate.

Dépendance du monastère tourangeau de Marmoutier à partir de 1181, puis dépendance du monastère de Saint-Riom en Ploubazlanec avant de devenir prieuré-cure de l'abbaye de Beauport en 1202, la paroisse de Bréhat, était sous l'Ancien Régime une enclave de l'évêché de Dol dans le diocèse de Saint-Brieuc. C'est en 1219, lorsque l'évêque de Dol autorisa la présence d'un prêtre à demeure, qu'elle est citée sous la forme parrochiani de Brihiat. L'île de Bréhat a élu sa première municipalité le 8 février 1790.

3- Bréhat : le patrimoine architectural :

Patrick Pichouron

La présente enquête a été réalisée au cours des mois d'octobre et de novembre 2007 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor menée conjointement, depuis février 2002, par le Conseil Général et le Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Bretagne.

Cette enquête a permis de procéder au repérage de plus de 290 oeuvres, parmi lesquelles 246 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 17 de l'architecture des puits, 15 de l'architecture religieuse commémorative et funéraire et 6 de l'architecture scolaire et des équipements publics. Une dalle funéraire de la fin du 18ème siècle et le monument aux morts du sculpteur André-César Vermare ont également fait l'objet d'un repérage [fig. 36, 37].

34 oeuvres, dont la croix dite de Saint-Michel, protégée au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 38], le moulin de Crec'h-ar-Pot [fig. 39], la poudrière de Roudourec [fig. 40], une étable au Birlot [fig. 41] et le fort de Goareva [fig. 42], ont fait l'objet d'une proposition de sélection en fonction de critères d'ancienneté, de qualités architecturales, d'unicité ou de représentativité.

4- Le patrimoine littoral et maritime de la commune de Bréhat

Prigent Guy

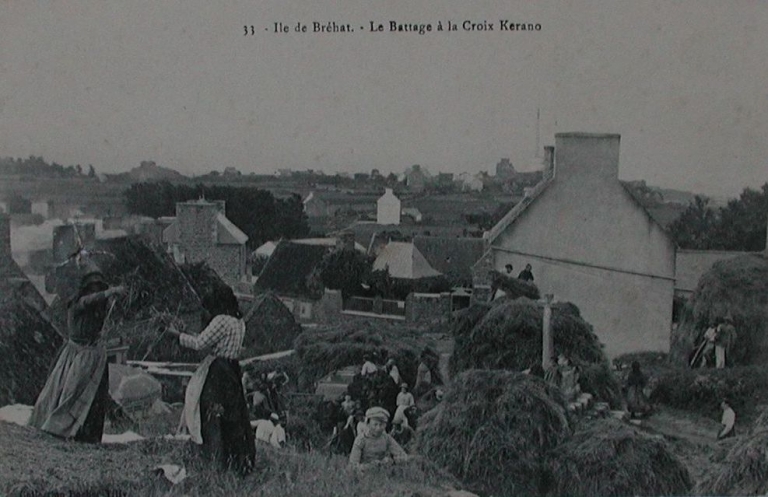

L'évolution démographique de la commune de Bréhat n'a pas cessé de décroître depuis le 1er quart du 19ème siècle : en1800 : 1559 h., en 1873 : 1400 h, en 1916 : 1300, dont 70 à Béniguet. 1952 : 900, en 1969 : 653.

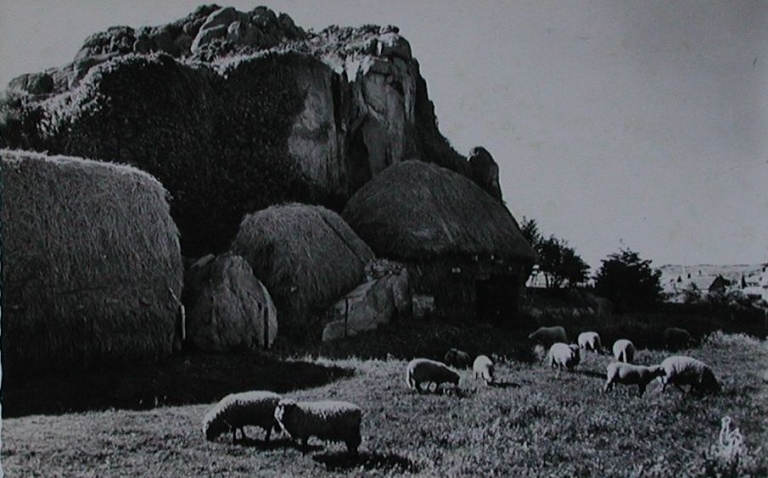

La superficie de l'île est de 310 ha, dont 200 ha cultivés au début du 20ème siècle. L'île mesure 3, 300 km de longueur, tour de l'île : 7 km, 1, 5 km de large. La commune possède une grande réserve foncière dans l'Île Nord (80 ha). La pression foncière sur l'île s'est développée à partir des années 1950, en raison du tourisme et de l'implantation de nouvelles entreprises de bâtiments (1er Plan d'Occupation des sols, POS en 1976). Elle s'est accentuée jusqu'à aujourd'hui avec 2/3 des maisons, occupées en résidences secondaires. Les maisons dites de villégiature ont été en partie étudiées, dont en particulier la maison appelée 'Tan Ha Dour' de l'architecte Pierre Jeanneret.

Le patrimoine littoral et maritime de la commune de Bréhat est représenté par un ensemble d'oeuvres lié à une architecture littorale spécifique, adaptée à la géographie insulaire de l'île et à l'aménagement de ses espaces côtiers. La datation de ces oeuvres est comprise entre le 1er quart du 15ème siècle et le 4ème quart du 19ème siècle. Trois édifices représentatifs du système défensif militaire de l'Ancien Régime et du milieu du 19ème siècle ont été sélectionnés : un corps de garde, une poudrière et une caserne. Deux phares et un sémaphore rappellent la signalisation maritime et la ceinture lumineuse autour de Bréhat, déjà programmée en 1705 et réalisée au cours du 19ème siècle. Les deux anciens bâtiments des Ponts-et-Chaussées et leurs cales monumentales (datés du 19ème siècle), situés dans l'anse de la Corderie, sont des témoins du patrimoine, scientifique, technique et industriel local. La maison, dite 'Schmidt', servit d'usine à goémon, au cours du 4ème quart du 19ème siècle, et montrent l'importance de l'industrie algale. Ces deux édifices privés évoquent la construction du phare des Héaux de Bréhat en 1839 et la taille des pierres dans la Corderie. Les trois abris de sauvetage, datés du 4ème quart du 19ème siècle, transformés aujourd'hui en résidences privées, ont été sélectionnés pour rappeler l'importance de la station de sauvetage maritime de Bréhat.

L'ensemble des cales et murets littoraux, qui dessert le pourtour insulaire et délimite les terres, à charge d'endigage, relève d'une caractéristique architecturale singulière de l'aménagement du littoral à la fois public et privé. Ce type de patrimoine, peu entretenu aujourd'hui, révèle néanmoins un savoir-faire artisanal.

Trois moulins datés du 17ème et du 18ème siècle, dont un moulin à marée daté de 1633, témoignent des marées meunières et de la présence d'une population importante sur l'île aux siècles passés.

Les pêcheries sont très nombreuses dans l'archipel bréhatin, dont la pêcherie monastique de l'Île Verte, datée du 15ème siècle, relativement bien conservée, qui fournissait une rente halieutique à la population locale et en particulier aux communautés monastiques.

La Corderie, ancien port des corsaires et des Terre-Neuvas (40 navires de 50 à 100 tonneaux), rappelle le passé maritime des Bréhatins à la pêche lointaine depuis au moins le 16ème siècle.

Le patrimoine ethnographique maritime est représenté par six unités navigantes, entre pêche, transport et plaisance, dont la chronologie est comprise entre 1920 et 1975. L'un de ces bateaux a été détruit après inventaire ('Le Poilu') et une autre est aujourd'hui épave ('Paul Langevin'). Cependant, ces deux bateaux de pêche sont 'symboliques' de nombreux métiers, dont la pêche aux crustacés. Le bateau de passage 'Ferles', remarquablement restauré, daté de 1922, est un unicum sur la commune. La plaisance à Bréhat a fait naître des monotypes, dont témoignent encore le canot 'Marchvor' et 'Evatmine'. Un ex-voto, la frégate 'Cornic', datée du 18ème siècle, témoigne du passé maritime corsaire de Bréhat, qui a enrichit l'île de belles bâtisses.

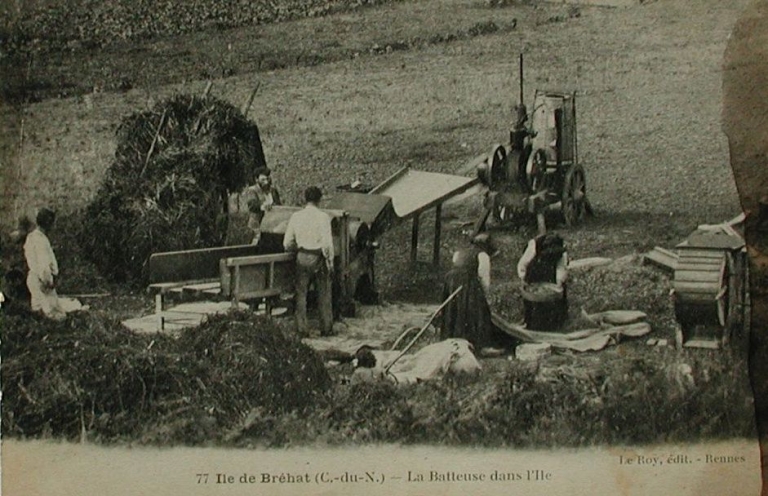

L'histoire sociale, économique et culturelle de l'île s'est exprimée à travers une dizaine de témoignages oraux, collectés lors de cette enquête. Ils témoignent d'un riche patrimoine ethnologique, en cours d'effacement, en raison du renouvellement de la population et de sa recomposition sociologique exogène. L'iconographie rassemblée lors de cet inventaire, a permis de se remémorer des pratiques et des usages, aujourd'hui disparus, liés en particulier à l'insularité de la commune. Ce patrimoine 'en images' montre l'évolution de la société littorale locale, les mutations des espaces côtiers et insulaires, la pression foncière qu'exerce le tourisme résident sur cette île, et ses enjeux identitaires de développement.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales