Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, île de Bréhat

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison

-

Aires d'étudesCommunes littorales des Côtes-d'Armor

-

Adresse

- Commune : Île-de-Bréhat

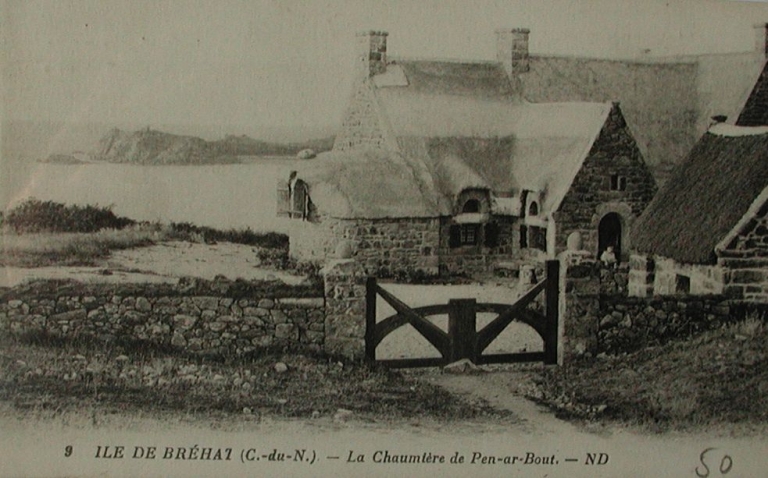

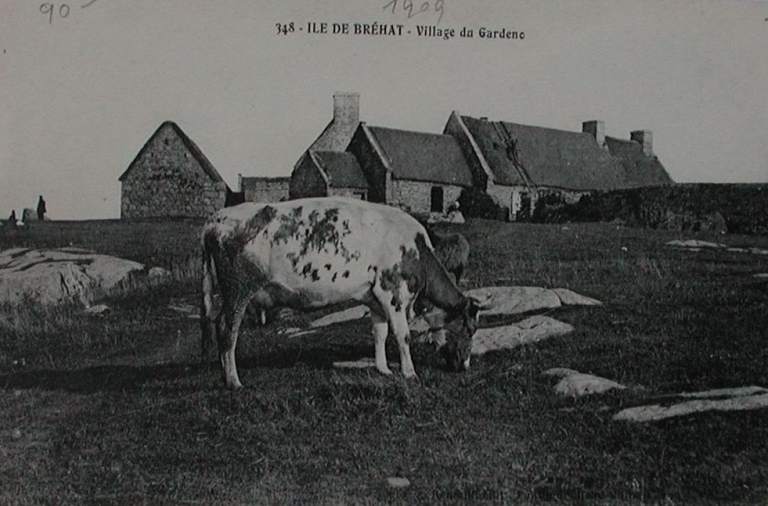

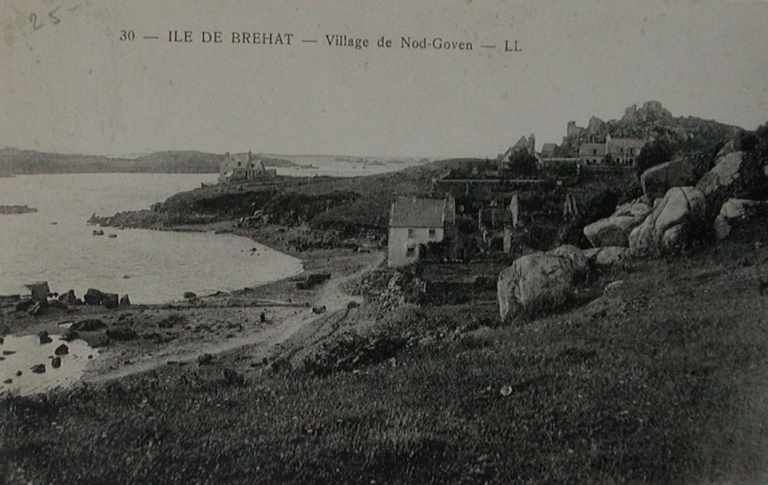

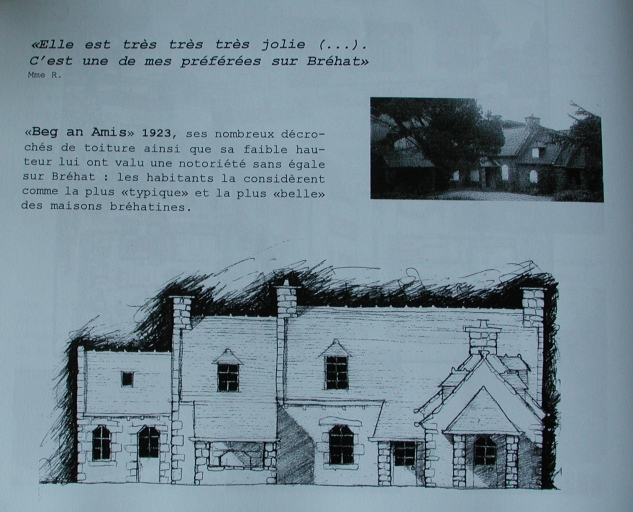

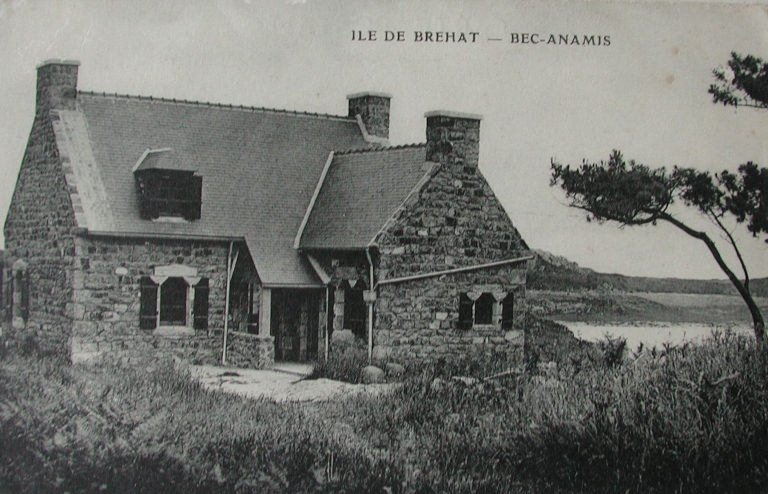

Le tourisme résident à l'Île de Bréhat s'est développé dans le 1er quart du 20ème siècle (Bréhat, station touristique depuis 1922), avec, dans un premier temps, l'arrivée des artistes, écrivains et autres intellectuels (Renan, Dayot, Mezzara, Osterlind, Bourgain, De Haënen, Vuibert, Seevagen, Wermare), qui ont attiré de nouvelles populations touristiques, séduites par le caractère insulaire et esthétique de ces lieux inspirés. Ces nouveaux résidents secondaires ont fait construire des maisons de villégiature, aux influences architecturales variées, qui caractérisent l'architecture littorale balnéaire, avec un fort marquage identitaire, représentant les signes distinctifs de leur différence d'avec la population locale. Le terme de 'résidence secondaire' est récent et n'apparaît qu'après guerre, en 1946, dans le premier recensement de l'INSEE. L'Île Sud a été le premier espace urbanisé, suivie de la partie Sud de l'Île Nord. D'après le recensement de 1962, les deux tiers du parc des résidences secondaires de Bréhat était constitué de maisons construites avant 1915. Aujourd'hui 80 % des habitations bréhatines sont des résidences secondaires. L'Île de Bréhat est l'île du Ponant qui possède le plus de résidences secondaires. Cependant, le front de mer de Bréhat n'a pas connu d'aménagements immobiliers lourds et spectaculaires, le territoire et la côte déchiquetée ne s'y prêtant pas. Les modes d'acquisition n'ont pas l'objet d'aucun plan concerté, ni de règle d'alignement ou de normes de construction. Le territoire littoral a été conquis de façon anarchique, au gré des terrains agricoles rendus disponibles, avec, toutefois, une architecture souvent respectueuse de l'environnement. L'influence de l'architecture régionaliste est visible dans la plupart de ces nouvelles maisons. L'influence anglaise transparaît aussi dans quelques détails représentatifs de ces styles différenciés : la maison 'Toutée', ancien atelier de l'illustrateur De Haënen avec son bow-window, deux oriels des toitures à croupe en débord des pans de bois. Il existe enfin de nombreux métissages, dans lesquels cohabitent la chevronnière bretonne et la lucarne anglaise. La maison, située sur le trait de côte, 'les pieds dans l'eau', avec un garage à bateau, est représentée par la maison 'Tan Ha Dour', de style contemporain (architecte Pierre Jeanneret, disciple de Le Corbusier, 1947), au bord du chenal Sud du Karpont, à proximité de la maison 'Marine Terrace', datée de 1912 (non étudiée). De nombreuses habitations, datées du 1er et du 2ème quart du 20ème siècle ; sont devenues aujour'hui des maisons de villégiature (Kerrien, Tan Ha Dour, Pen ar Bout, Beg an Amis).

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 20e siècle

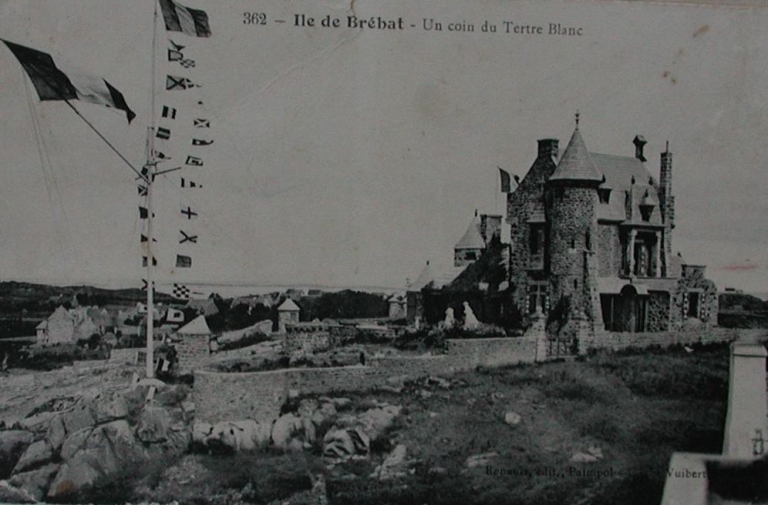

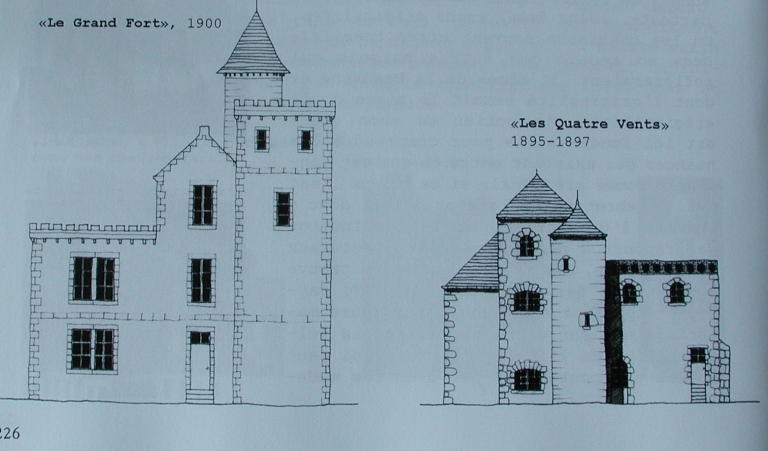

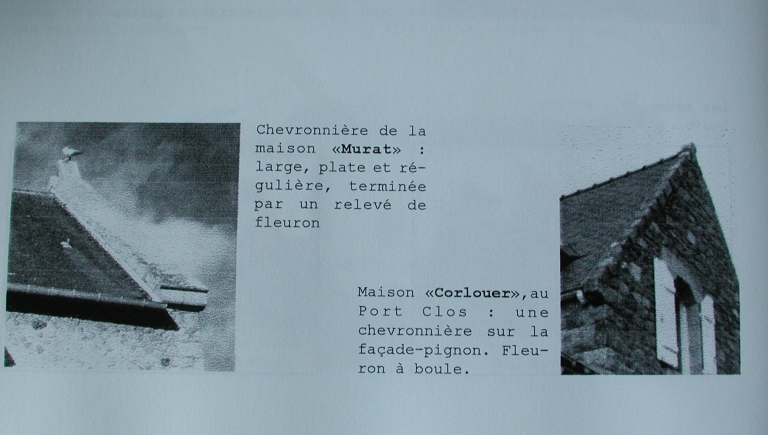

Ces maisons dites 'de villégiature' ont des formes architecturales parfois excentriques ; utilisant des matériaux à la fois modernes et traditionnels, bois, verre, ciment, brique et granite ('Tan Ha Dour'). Elles sont souvent entourées de hauts murs ou de haies, à l'abri des regards ('Zant Erwan') ou sont seulement visibles de la côte. Certaines habitations de villégiature représentent l'archétype du 'Pen ty' breton, extrapolation de la 'maison du marin-paysan', avec ses variantes modestes ou plus ornementales : de la chaumière 'les pieds dans l'eau' au castel breton, avec épis de faîtage, faux mâchicoulis, lucarnes pendantes, motif ogival, contreforts, portes en plein cintre, escalier à vis intérieur et ouvertures extérieures avec vue sur le paysage maritime. Certaines habitations ont pu conserver l'aspect de la chaumière traditionnelle ou copier une partie de sa typologie (imitation des toits en chaume), tout en modifiant les ouvertures et en rajoutant une véranda. La marque régionale de l'architecture bretonne est représentée par l'avancée en aile de retour ou à mur pignon. L'aménagement intérieur des nouvelles maisons de villégiature se différencie de l'habitat traditionnel, dans la distribution et les nouvelles fonctions des pièces, aux surfaces plus grandes, mieux éclairées (avec de larges ouvertures vitrées), dotées de salles de bains, bibliothèques, bureau, salle de réception et salon de mer. Cet habitat de villégiature représente la 'maison rurale littorale' d'une île archétypale. L'architecture peut s'inspirer des châteaux médiévaux (De Haënen et Murat au-dessus du Port-Clos, 'Ty Royagu', avec sa tour carrée, 'Les Quatre Vents', ou écossais (le 'Grand Fort') ou mélanger les styles (spécificité de l'architecture balnéaire). Certaines habitations ont conservé le caractère traditionnel de la chaumière locale, maison basse sans étage, longue (la chaumière de Wermare à la Croix de Maudez, 'Pen ar Bout' ou celle de la famille Caillé à Kerrien), avec des décrochements de toiture ('Beg an Amis'), des chevronnières aux formes diverses avec fleurons, supportant parfois une couverture en ciment imitant l'ancien chaume, avec une gouttière en ciment armé. L'avancée en aile de retour ou à mur pignon triangulaire est considérée comme 'typique' de l'architecture bretonne, que l'on retrouve dans certaines maisons contemporaines à Bréhat ('maison Moreux', 'La Hune' à la Chambre, maisons Corlouer et Le bail, avec son appentis dans le prolongement du rampant, maison Bocher, avec son avancée triangulaire). Brique et pierre (granite) cohabitent dans la construction de ces maisons originales, en particulier visibles sur les façades ('Ker ar Roc'h', 'Pont ar Prat', 'Ker Huel'). Ces maisons ont été construites avec un parement en pierre ou en brique par les entrepreneurs locaux, Prigent, Brugeas.

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérées 50

- étudiées 37

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Ecole d'architecture de Nantes

- (c) Collection particulière

- (c) Ecole d'architecture de Nantes

- (c) Ecole d'architecture de Nantes

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

HUCHET DU GUERMEUR, Soizic. 'La maison de Bréhat', émergence d'un nouveau langage architectural au début du 20ème siècle. Nantes : Ecole d'architecture, 2000.

-

PLANAT, Paul. L'architecture du littoral. Paris : Librairie de la Construction Moderne, 1910.

-

Direction département de l'Equipement des Côtes-du-Nord. Notice sur l'architecture traditionnelle et propositions d'aménagement. Saint-Brieuc : DDE 22, 1974.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales