Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, île de Bréhat

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Paimpol

-

Commune

Île-de-Bréhat

-

Lieu-dit

l' Île Verte

-

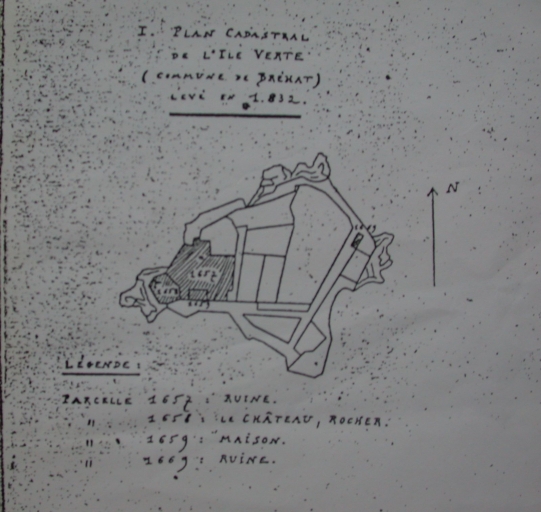

Cadastre

1832

C 3ème feuille

-

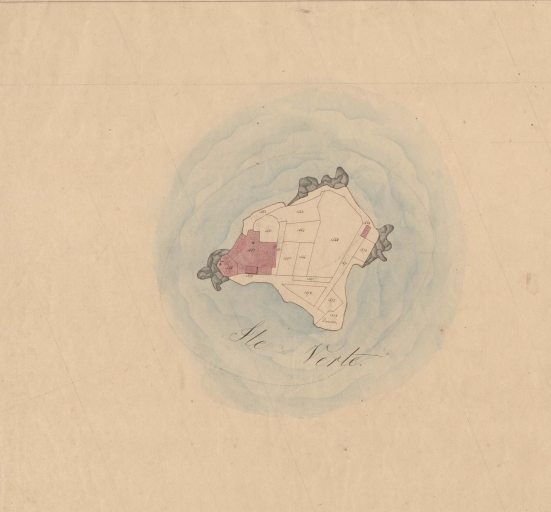

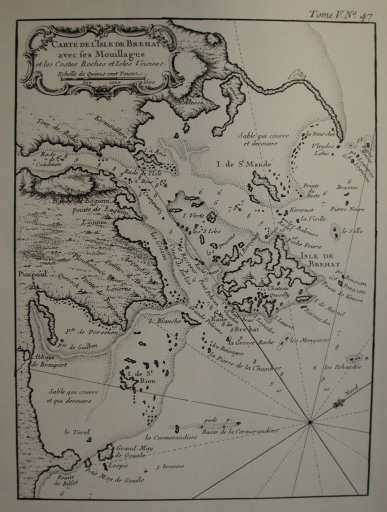

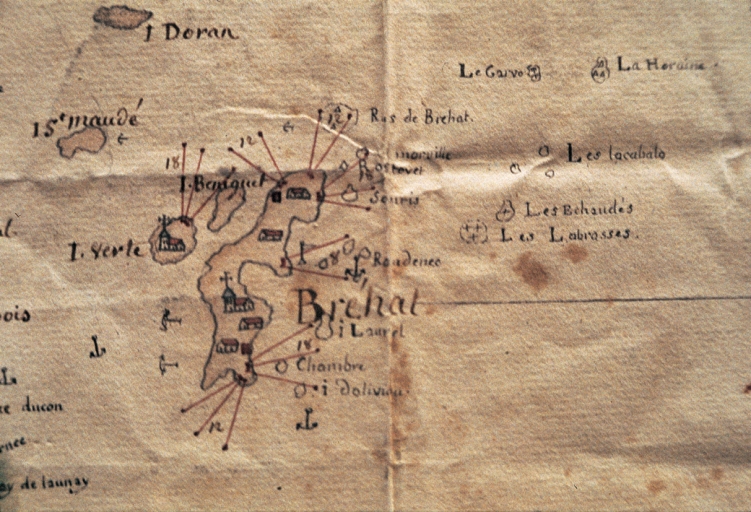

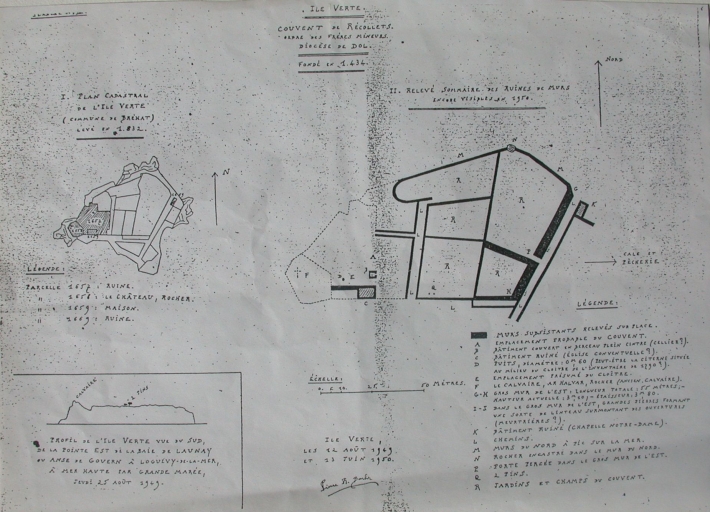

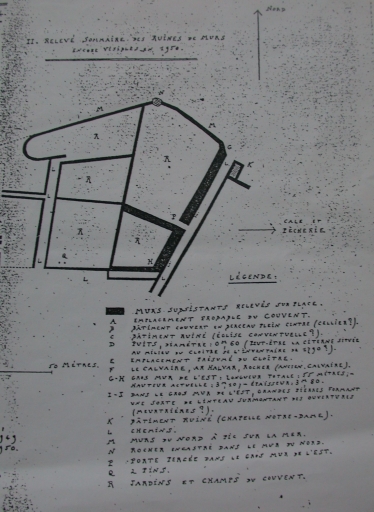

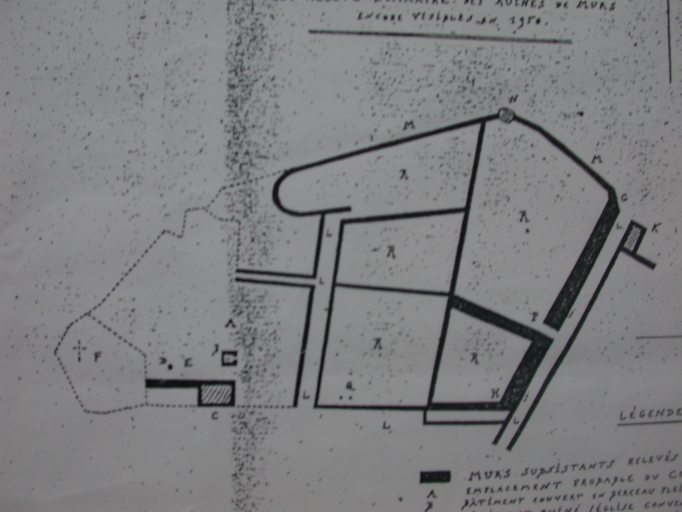

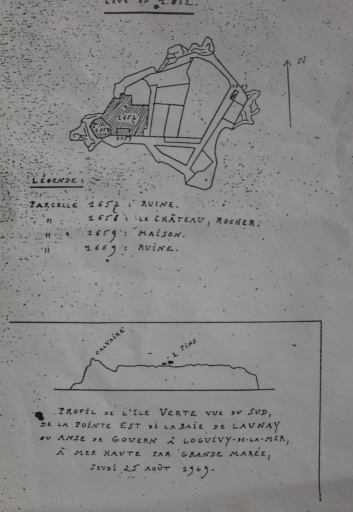

Dénominationsécart

Le cadastre napoléonien de 1832 indique l'emplacement et les numéros des différentes parcelles de l'Île Verte, de 1657 à 1674, divisées en pâtures et en labours. On peut repérer le foncier insulaire bâti : le monastère (C1657-1658-1659), situé à l'Ouest et, la chapelle (C1669) isolée à la pointe Nord-Est. La matrice cadastrale indique les noms des différents propriétaires depuis 1833 : Lineul Armand, Le Cozannet Olivier de Lézardrieux, Le Collen René, de Lézardrieux et Watrin Armand Claude de Kéranvioux, puis sa veuve. L'Île Verte ou 'l'Île des Lauriers', 'Enez Glaz' ou 'Enez Laur' en breton, a aussi été dénommée 'Île Vierge', 'Insula Virgo'. Au Moyen Age, elle appartenait au seigneur de la Roche-Jagu et dépendait, comme Bréhat, de l'évêché de Dol de Bretagne. Selon la tradition orale et des recherches archéologiques effectuées en 1858 par Geslin de Bourgogne et A. de Bartélemy, il aurait existé un monastère sur l'Île Verte aux 5ème et 6ème siècles, qui fut détruit par les Normands au cours du 9ème siècle. Au 15ème siècle, des religieux franciscains, appelés encore 'Cordeliers' s'installèrent sur l'île et construisirent un modeste couvent en 1434 sur des ruines existantes, grâce aux dons du seigneur de la Roche-Jagu, Gilles de Tournemine. Ces religieux Observants aménagèrent à partir de 1436 de nouveaux bâtiments entourés d'un enclos (réfectoire, bibliothèque, cellules, citerne) et deux chapelles, dont l'une dédiée à notre Dame. Ils cultivaient des jardins en terrasse et utilisaient une pêcherie. A la pointe Sud-Ouest de l'île, s'élevait, au sommet d'un rocher, un calvaire, édifié par les moines. En 1632, le couvent de l'île Verte est transféré à un ordre religieux plus contemplatif : les Récollets. Au début du 18ème siècle, les moines de L'île Verte participaient aux cérémonies liturgiques de Bréhat. Un pardon annuel rassemble les croyants sur l'île depuis le continent, comme à l'Île Maudez, toute proche. A partir de la fin du 18ème siècle, le monastère accueillait périodiquement des moines de Beauport, de Bégard et de Pleubian, en pénitence. Des personnalités laïques et religieuses furent même détenues par 'lettres de cachet'. A l'Est de l'île, un rocher isolé porte encore le nom de 'La Prison'. En 1790, un inventaire des lieux fut effectué, conformément aux lois de la République, en présence d'officiers municipaux de Bréhat, dont Yves Le Bozec, représentant Pierre Cornic du moulin, maire de la commune de Bréhat. Cet inventaire permit de connaître l'état et la disposition des édifices ainsi que leur contenant (mobilier, ouvrages, ustensiles, outils). Cette même année 1790, à la fermeture de l'établissement monastique, les six religieux demeurant au monastère durent quitter leur île. Le 10 juillet 1792, les bâtiments furent vendus comme 'biens nationaux' à Honorat François Guillou. Selon la tradition orale, le monastère fut brûlé et détruit en 1793. A la fin du 19ème siècle, les pierres des anciens bâtiments furent en partie vendues et il ne resta bientôt plus qu'une petite bâtisse, habitée par une famille de goémonier. En 1974, l'île fut baillée au Centre Nautique des Glénans, qui y aménagea un gîte marin, sur les ruines existantes. Des murs éboulés furent remontés, l'emplacement des anciennes cellules des moines défriché, un puits fut redécouvert. Au cours des années 1980-90, l'île Verte reçut en court séjour les premières classe 'Patrimoine maritime' de Bretagne, de l'Ecole de mer CPIE (centre Permanent d'Initation à l'Environnement) du Trégor. L'île sert encore aujourd'hui pour le CNG (Centre nautique des Glénans) de base pour l'apprentissage de la voile et du pilotage côtiers dans les îles de l'archipel de Bréhat.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 15e siècle

- Principale : 15e siècle

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 4e quart 20e siècle

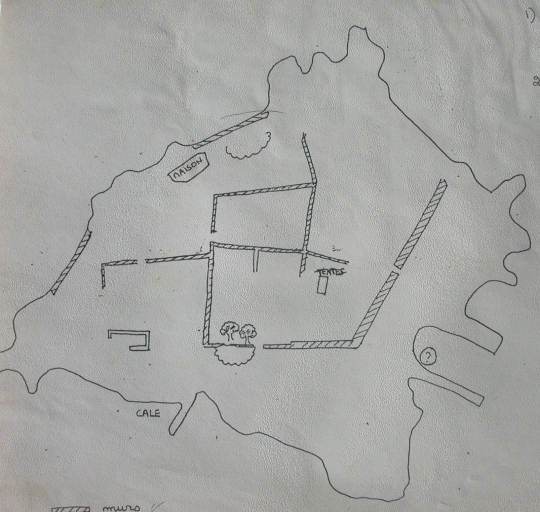

L'Île Verte, d'une superficie d'environ 1 hectare et demi, forme un petit plateau abrupt au-dessus des plus hautes mers. A peine boisée, avec deux pins Parasol, un figuier et un bosquet d'ormes, elle est surtout envahie de ronciers et de prunelliers. Traversée de multiples sentiers, elle comprend les vestiges des cellules des moines, la citerne, le puits, l'un des murs de l'ancienne chapelle, parcelle n° 1669 (longue de 7, 70 mètres et large de 3, 90 mètres) et une partie des murs d'enceinte du monastère, large de 4 mètres. Sur la côte Nord-Ouest de l'île, à l'emplacement d'un ancien bâtiment et d'un mur de fortification, le Centre Nautique des Glénans, bailleur de l'île (bail emphytéotique de 100 ans), a édifié un gîte avec un toit à une seule pente, très bien inséré dans son environnement. Un chemin creux, orienté du Nord au Sud, long de 55 mètres et large de 3, 90 mètres dessert la partie orientale de l'île. Ensuite, se trouve un large enclos qui renfermait probablement un champ ou un jardin, et qu'un mur de refend large de 2, 40 mètres, traverse dans sa largeur et divise en deux parties inégales, celle du Sud étant de dimension inférieure à celle du Nord. Cet enclos, de forme irrégulière, a une largeur de 16, 30 mètres à son extrémité méridionale et de 35 mètres au Nord. Le mur oriental, défensif, de cet enclos, construit en moellons de granite gris de grand appareil, a une longueur totale de 55 mètres et son épaisseur est importante : 3, 80 mètres. Il a une hauteur de 3, 10 mètres au-dessus du niveau du sol et est percé au niveau du mur de refend par une porte de 1, 70 mètres de large. La portion Nord de ce mur a 33, 50 mètres de longueur et sa partie Sud, 19, 80 mètres. Les autres murs de cet enclos (en partie détruits) sont encore assez épais : 1, 52 mètre pour le mur Sud et 1 mètre pour le mur Ouest. Quant au mur Nord, dont la partie orientale forme pan coupé, il domine à pic la falaise Nord de l'île. A l'Ouest de ce premier enclos, des murs moins épais (0, 60 mètre) laissent apparaître trois enclos successifs, à peu près rectangulaires et juxtaposés. Le premier enclos, au Sud, semble former par son mur ouest arrondi, un jardin religieux (22 x 45 mètres). L'enclos du milieu, en forme de trapèze a une longueur moyenne de 29 mètres et une largeur de 14, 60 mètres. L'enclos méridional a 26 mètres de longueur et 27 mètres de largeur. D'autres petits murs délimitent d'autres petits enclos sur le versant méridional de l'île. Bordant ces trois enclos, se trouve le chemin de l'Ouest, parallèle à celui de l'Est, allant dans une direction Nord-Sud, sur une longueur de 45 mètres, pour une largeur de 4 mètres. Vers le milieu, un autre chemin, perpendiculaire au précédent, large de 1, 30 mètre, se dirige vers l'Ouest, sur une quinzaine de mètres. Le couvent s'élevait dans l'espace situé dans l'angle sud-Ouest de ces deux chemins, en forme de pentagone irrégulier (parcelle n° 1657). Il était déjà en ruine en 1832. Le petit bâtiment, représentant l'église conventuelle (la 'chapelle des Anges'), mesure 9, 60 mètres de long d'Est en Ouest et 6 mètres de largeur (cote n° 1659). Il n'en subsiste plus que la base des murs. Le petit bâtiment, situé au Nord du précédent, à usage de cellier aujourd'hui, mesure 3, 35 mètres de long Est-Ouest sur 2 mètres de large. Il est recouvert d'une voûte en berceau plein cintre longitudinale. Sa porte d'entrée est située à l'Est, à demi enfouie dans le sol. Cette construction est peut-être postérieure à 1790, en raison de son absence dans le premier inventaire. Le Centre Nautique des Glénans a réhabilité l'une des cellules monastiques en cellier, découvert et débroussaillé un puits ainsi que l'emplacement de plusieurs jardins enclos, dles cellules monastiques et de l'ancien réfectoire. Sur la partie Est de l'estran de l'île, deux quais parallèles, longs d'environ 25 mètres, permettent l'accostage de navires. Ces ouvrages, construits en moellons et en pierre de taille (granite), non datés, sont en partie en ruines. Une ancienne pêcherie, située au Nord-Est de l'île, forme une cuvette, accessible à mi marée.

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor. Q. Récollets de l'Île Verte.

-

BARBIER, Pierre. Les vestiges monastiques des îles de l'embouchure du Trieux : l'île Saint-Maudez et l'île-Verte. Les Presses Bretonnes, Saint-Brieuc, 1952.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales