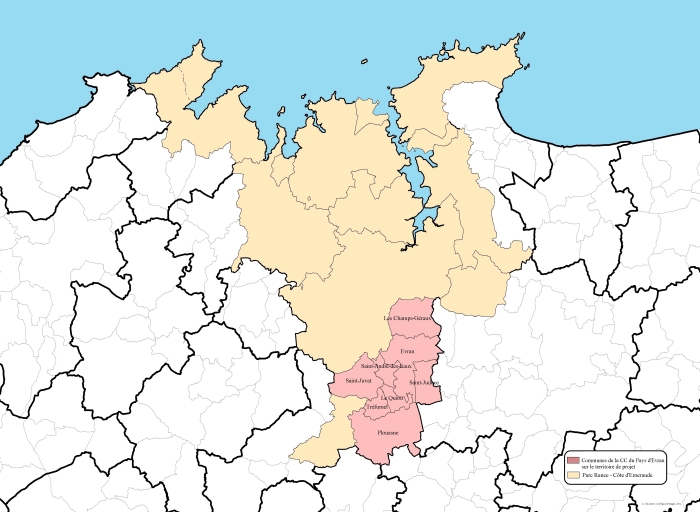

L'enquête d'inventaire sur les 8 communes de la CC d´Evran a été menée en 2010 et 2011. Les communes ont été rattachées le 26 décembre 2012 à la CC de Dinan qui se nomme désormais Dinan agglomération.

Sur un total de 2007 éléments bâtis avant 1946, 1936 ont été recensés. Ce chiffre correspond à la fois aux logements (fermes et maisons), aux édicules (croix, fontaines ...), aux édifices religieux, artisanaux et industriels ainsi qu´aux éléments du patrimoine archéologique. Les 135 oeuvres sélectionnées pour l´étude représentent 6,9 % du recensement total, ce qui correspond au 5 à 10% que prévoit la conduite de l´Inventaire. Les œuvres sélectionnées correspondent à des choix faits pendant et après le recensement, au regard de l´ensemble des données recueillies. Il s‘agit des œuvres les plus rares ou les plus représentatives à l´échelle du territoire de projet. L´étude comporte des dossiers de présentation de chaque commune, des dossiers collectifs ou d´ensemble ainsi que des dossiers individuels.

Les caractéristiques patrimoniales

Le calcaire des Faluns

Le calcaire des Faluns a depuis toujours été exploité sous deux formes : la partie superficielle du gisement, au contact de la couche argileuse de surface appelée « sablon » servait à la fabrication de la chaux utilisée dans les enduits et l´amendement des terres. La partie située en profondeur, plus dense et plus résistante, fournissait la pierre propre à la taille, employée dans la construction et nommée localement « pierre de jauge », sans doute par référence aux mesures de taille et de poids.

A Tréfumel, le Quiou, Saint-Juvat et Saint-André des Eaux, sur le banc de calcaire coquiller des Faluns, d´importants ensembles sont entièrement bâtis dans ce matériau propice à la taille et dont la durée dans le temps est éprouvée. Ses qualités remarquables lui ont valu d´être employé, bien au-delà du gisement géologique, dans les corniches, lucarnes et souches de cheminées des maisons rurales les plus anciennes, entre le 16e et le milieu du 19e siècle.

La mixité des matériaux du gros oeuvre

Le calcaire des Faluns appelé localement « pierre de Jauge » demeure associé à d´autres matériaux. La plupart des plus anciennes maisons rurales dont le gros oeuvre est réalisé en falun ont leurs encadrements de baies, porte et fenêtre en granite. La faible densité du falun, allégé du fait de sa constitution alvéolaire, a permis une grande liberté dans son association avec la terre. A l´inverse de la disposition habituellement rencontrée, l‘étonnante superposition du calcaire des faluns sur des parties de murs en terre ou bauge est une des caractéristiques surprenante des maisons rurales de ce territoire.

Villages de laboureurs, tisserands et marchands

La culture, la transformation et le commerce des fibres végétales sous l´Ancien Régime ont marqué durablement le paysage et le patrimoine de ce territoire. Pour extraire les fibres destinées à faire du fil en évacuant les gommes végétales, il fallait mettre les bottes de lin à tremper quelques jours dans une rivière, une mare ou une sorte de grand bassin aménagé : le routoir. Ces bassins qui pour la plupart ont disparu se retrouvent à foison à partir de l´étude du cadastre ancien et des toponymes. Ainsi à la Hautière Rousse, à la Pommerais en Saint-Juvat, ou aux Mares en Tréfumel, ils étaient placés proches mais à l´écart des villages en raison des mauvaises odeurs liées à la décantation. Les eaux prenaient alors une couleur saumâtre ou rousse qui ont donné leurs noms a quelques lieux-dits.

Hormis quelques situations marginales d´autarcie, la division des tâches fut généralement la règle. Ce travail collectif a défini un type d´organisation de l´habitat que l´on retrouve à maintes reprises, a savoir un logis principal (celui du maître des lieux) puis un ou plusieurs logis secondaires (réservés aux personnes employées). Ces derniers peuvent être dans l´alignement du logis principal (Guitté, la Fauvelais) ou à proximité formant parfois deux cours (Saint-Maden : la Motte, Saint-Juvat : l´Epine, la Hautière Rousse...). Plusieurs marques gravées conservent la trace de cette importante activité, insigne de marchand, fleur de lin, navette de tisserand, broyeur ou ciseau à couper le lin, peigne à carder...

L´omniprésence des prêtres

Plusieurs belles maisons rurales de ce secteur, reconnaissables à leur linteau sculpté d´un calice parfois accompagné d´une patène et d´une hostie, parfois d´une croix d´autel, d´un livre de messe et de burettes, témoignent de l´omniprésence du clergé et de la dispersion de leurs habitations à travers la campagne pour les périodes antérieures au 18e siècle. Même si elles comportent toutes à l´étage un chambre chauffée, à la différence d´autres contrées de Bretagne, ces maisons ne se distinguent guère des autres belles maisons rurales et adoptent comme elles le principe du logis mixte associant sous le même toit des pièces d´habitation et des pièces à usage agricole.

L´ancienneté du patrimoine religieux

Le patrimoine religieux de ce secteur est majoritairement ancien, les églises de Saint-André-des-Eaux et de Tréfumel remontent à l´époque romane. L´église de Saint-Juvat se reconnaît partiellement dans sa forme romane, composée d´une seule nef terminée par un arc diaphragme menant à un choeur plus bas et plus étroit, selon un modèle similaire à ceux des églises de Tréfumel et de Saint-Maden, toutefois elle a été majoritairement reconstruite du 15e siècle à la fin du 18e siècle. Il en est de même de celle du vieux bourg de Saint-Judoce, actuellement inaccessible, qui semble conserver des vestiges de l´époque romane dans le pignon ouest. Elle est en grande partie reconstruite au 14e siècle et aux siècles suivants.. Dans l´élévation sud de la nef, une porte de la fin du 15e siècle conserve l´inscription : « DIEX PARDOINT A VILLECMER », en souvenir d´une importante fondation expiatoire. Parmi les quelques chapelles toujours en place, certaines relevaient d´anciens manoirs comme celle de Tréveleuc sur la commune du Quiou. Les sept candélabres du décor sculpté de sa porte ont été récemment interprétés comme faisant référence au passage en ces lieux du pèlerinage du Tro Breiz consacré aux saints fondateurs des évêchés bretons. Plus proche du hameau des Rodais que de celui du Val dont elle porte le nom, la chapelle dédiée à sainte Marie Madeleine remonte pour ses parties les plus anciennes au 14e siècle. Elle s´est implantée à un carrefour de voies anciennes et la tradition orale rapporte que les pèlerins y venaient pour prier Saint-Laurent réputé pour guérir les maladies de peau. Le territoire peut être également situé sur le parcours d´un ancien chemin de Saint-Jacques, si on se réfère aux étonnantes statues médiévales de saint Jacques conservées dans les églises de Plouasne, Saint-Maden et Guitté.

Enfin de très nombreuses croix anciennes essaiment le territoire et témoignent d´anciens axes de communication. Parmi les plus belles, citons la croix Plate de Plouasne remontant au Haut Moyen Age, celle de la Mettrie en Saint-Juvat, datable du 15ème siècle qui est sculptée d´une épée, vraisemblablement un symbole de justice seigneuriale et celle des Petites Pâtures, également du 15ème siècle, croix historiée en bâtière présentant de face le christ en croix entouré de la Vierge et de Saint Jean et au revers une Vierge à l´enfant.

Trois grands châteaux protégés au titre des monuments historiques

Le château du Hac sur la commune du Quiou construit pour Jean Hingant, chambelan et familier du duc de Bretagne est caractéristique des résidences seigneuriales d´un rang supérieur qui adoptent en Bretagne au cours du 15e siècle le modèle royal français transmis par la cour des ducs. Toutes les pièces comportent des cheminées qui quoique simples témoignent d´une grande qualité d´exécution. Le château de Beaumanoir en Evran construit à partir de 1628 pour François Peschart, conseiller au parlement de Bretagne, est l'un des rares châteaux de style Louis XIII qui subsistent en Bretagne. Quant au château de Caradeuc construit en 1723, transformé et modifié au 19ème siècle, il est surnommé le « Versailles breton » avec son parc paysager de 37 hectares conçu au 19e et 20e siècles par des paysagistes de renoms : Edouard André, Jacques de Wailly.

Véronique Orain, Jean-Jacques Rioult

REGION BRETAGNE, service de l´Inventaire du patrimoine culturel.