Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSchéma de cohérence territoriale du Trégor

-

Adresse

- Commune : Ploubezre

Condition d'enquête

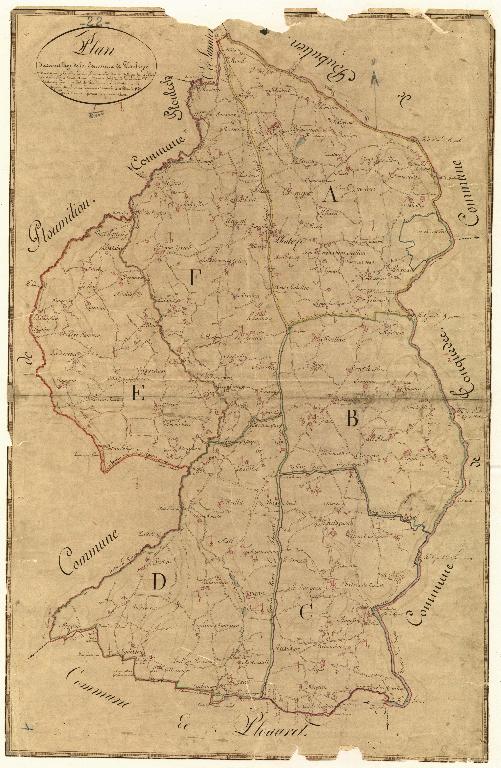

L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de Ploubezre s’insère dans le cadre d’une étude plus large à l’échelle du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) du Trégor, débutée en juillet 2009. Une méthodologie d’étude adaptée est appliquée afin de répondre à des objectifs précis : apporter conseils et expertise aux collectivités et aux acteurs locaux, mettre en cohérence le travail de l’Inventaire avec l’aménagement du territoire et les autres politiques locales, inscrire l’action de l’Inventaire dans un objectif de développement durable.

Le recensement du patrimoine bâti de la commune de Ploubezre a eu lieu entre février et juin 2014. 567 éléments bâtis ont été recensés (1001 logements en 1982 selon l'Insee). Ce recensement permet d’avoir une vision globale de chaque commune, puis du territoire du SCoT Trégor. Ce travail préliminaire permet l’identification et l’étude des éléments représentatifs ou remarquables. 73 dossiers d'études (monographiques ou d’ensembles représentatifs) ont été rédigés.

Administration

Ploubezre est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne. Elle dépend de la circonscription de Lannion (arrondissement de Lannion).

Géographie

Située dans le Trégor, Ploubezre a pour communes limitrophes : Lannion au nord, Tonquédec à l'est, Le Vieux-Marché et Plouaret au sud, Ploumilliau à l'ouest et Ploulec'h au nord-ouest.

Plusieurs cours d’eau délimitent naturellement la commune de Ploubezre : Le Léguer au nord et à l'est (Lannion et Tonquédec), les ruisseaux de Kerlouzouen et de Porz al Lan.

D’une superficie de 3144 hectares (soit 31,44 km2), 8,5 km au maximum du nord au sud, 4,7 km au maximum d’est en ouest.

Cours d’eau : Le Léguer ; les ruisseaux de Kerlouzouen et de Porz al Lan (affluent du Léguer).

Bassin versant : Baie de Lannion.

Archéologie

L’Atlas des patrimoines via la couche "Carte archéologique nationale" nous offre un état de la connaissance archéologique en Bretagne au 25/01/2013.

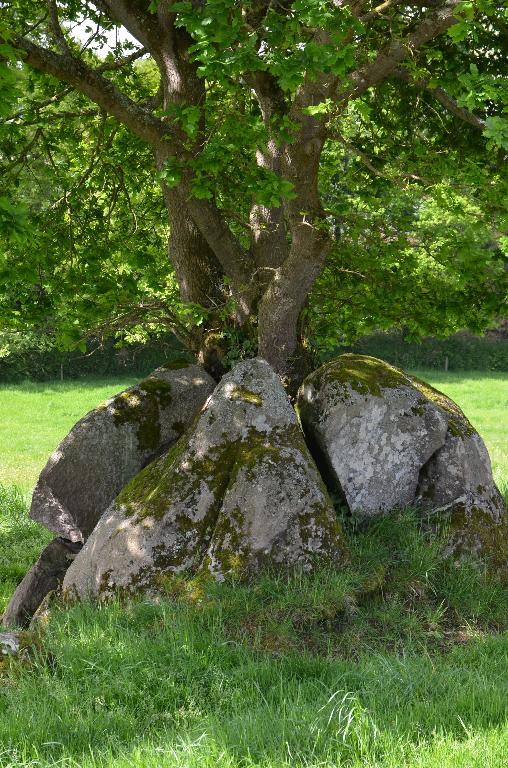

Du nord au sud, on trouve une quinzaine de sites archéologiques : le château-fort de Coat Frec sur la rive occidentale du Léguer, un enclos d'époque indéterminée au sud de Kervaridic, un enclos allant de l'Age du fer à l'époque gallo-romaine au Château d'eau ou Coat Heut Huellan, une motte castrale (étudiée) au Parc ar Brun au lieu-dit Moulin de Kerhervé le long du ruisseau de Kerlouzouen, un groupe de menhirs datant du Néolithique à Le Guirec (?), Le Rhun, Ar Min Son / Ker Morgan, de l'architecture funéraire d'époque indéterminée à Tossen ar Run, un tumulus de l'âge du bronze à Kerugan, un second tumulus de l'âge du bronze à Keryanaouen, une occupation de l'âge du fer à Keryanaouen, le château de Kergrist, le château-fort de Runefao, plusieurs gisements de surface, signes d'une occupation humaine ancienne (Mésolithique, Néolithique) vers le sud de la commune aux environs de Kerloas.

Protection du patrimoine bâti

Huit édifices sont protégés au titre des Monuments historiques :

- Chapelle de Kerfons (édifice classé le 8 juillet 1910) ;

- Église paroissiale Saint-Pierre (clocher et élévation ouest classés le 19 novembre 1910) ;

- Mur de clôture de l'ancien cimetière situé autour de l'église paroissiale (édicule classé le 4 juin 1930) ; il a cependant été modifié en 1951 afin de réduire la superficie du cimetière déplacé en 1928.

- L'ensemble des Cinq Croix (édicule inscrit le 7 décembre 1925) ;

- Château de Kergrist (façades inscrites le 20 janvier 1926) ;

- Manoir de Kerauzern (édifice inscrit le 26 février 1926) ;

- Chapelle Saint-Fiacre à Runfao (façades inscrites le 18 juin 1926 ;

- Château fort de Coat Frec (vestiges inscrits le 9 mars 1927) ;

Des objets religieux de l'église paroissiale, des chapelles de Kerfons et de Kerauzern sont également protégés.

Étymologie

Plebis Petri, littéralement "la paroisse de pierre" est mentionné dès 1330. 1371 : Plebe Petri ; 1371 : Plebe Petri vel Plebeello ; 1380 : Plebepetri ; 1404 : Ploeebre ; 1426 : Le bourg de Ploeberre ; 1486 : Plouber ; 1516 : Plobezre ; 1630 : Plou Berre ; 1636 : Plou-Pezr (source : KerOfis).

Ploubêr en breton ; les habitants : les Ploubezriens, en breton : Ploubêrad (Ploubêriz), Ploubêradez (-ed).

Le nom breton est composé de deux éléments : "Ploe", qui signifie ici la "paroisse" et "Pezr" (ou "Bezre") qui veut dire "pierre". L'église paroissiale est dédiée à Saint Pierre. Pour Hervé ABALAIN (Les noms de lieux bretons, 2000), le nom signifie : "paroisse de Pierre", "qui n'est pas nécessairement l'apôtre".

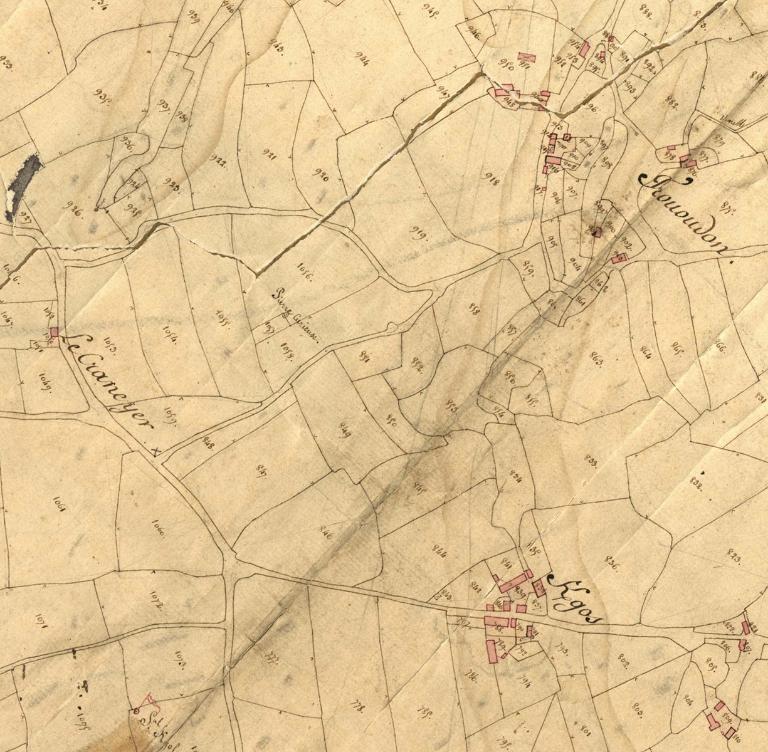

L'organisation de l’espace par l’homme

Le paysage agraire et l’environnement des maisons et fermes a profondément évolué en cinq siècles d’histoire. Les constructions de pierre et parfois de terre qui subsistent ne représentent qu’une infime partie du bâti du 16e siècle : l’habitat modeste, de type maison mixte à foyer central, en pierre non jointoyée, couvert de chaume, de mousse ou de mottes de gazon, n’a en effet laissé que peu de traces sur le territoire. En revanche, de nombreux manoirs subsistent encore. La toponymie (Coat, Koad..., qui signifie le bois en breton) témoigne d'une occupation ancienne des bois et de leurs alentours suivie de défrichements. Le cadastre de 1826 reflète des occupations lointaines comme dans les environs de la motte féodale de Kerhervé étudiés par Jean-Yves Tinévez où les noms de parcelles en gosquer semblent attester d'une ancienne présence humaine.

L'organisation de l’espace par l’homme dans un but productif a construit des paysages ruraux particuliers qui sont nés de la diversité des sols, d’un réseau hydrographique très dense et du climat océanique tempéré. Plusieurs cours d’eau traversent la commune de Ploubezre ou la délimitent naturellement : Le Léguer au nord et à l'est (Lannion et Tonquédec), les ruisseaux de Kerlouzouen et de Porz al Lan. Au milieu du 19e siècle, la commune de Ploubezre compte 20 moulins à eau [de Coatilliau, du Launay, de Kerguiniou, de Capeguern, de Kergrist, de Losser, de Kerauzern, de Stanegan-Gars, de Calomagn, de Keranroux, Neuf, de Kerglas, de Poulanco, de Peubry, de Pont-an-Brun].

Si le bourg de Ploubezre se situe à 84-94 m d’altitude moyenne, l’altitude minimale est de 3 m au nord de Ploubezre, maximale de 120 m au dessus du niveau de la mer à Kerhervé, siège d'une ancienne résidence seigneuriale. Le nombre d’habitations anciennes semble plus important dans la partie occidentale de la commune. Dans ces zones où les terres semblent plus pauvres, les reconstructions du 19e siècle ont été moins nombreuses.

Au milieu du 19e siècle, alors que la commune de Ploubezre compte 3 012 hectares, 2226 hectares sont classifiés sous "terres labourables" ce qui représente quasiment 74 % de la surface totale. C'est un chiffre important en comparaison d'autres communes bretonnes qui démontre encore une fois la richesse de la terre. 253 hectares (8,3 % de la superficie) sont notés sous "prés et pâtures" et destinés à l'élevage ; 228 hectares sous bois et 175 hectares (à peine 6 % de la superficie) considérés comme des "landes et terres incultes". Si la population à cette époque est de 3393 habitants, le cadastre permet de dénombrer 630 maisons ou constructions diverses. 27 hectares de la commune sont exploités comme "vergers ou jardins".

La géographie explique l’histoire : la dispersion de l’habitat, les parcelles plus ou moins encloses (le bocage visible sur le cadastre ancien et dans le paysage d'aujourd'hui), le système fourrager et herbager favorisé par l’humidité du climat et les reliefs ont conditionné un type de pâturage permettant de produire du lait et de la viande. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture paysanne bretonne repose sur un mode de polycultures et d'élevage, associé à des cultures fruitières et légumières. La cellule familiale est à la base de son organisation.

Une densité importante de résidences seigneuriales : 1 motte féodale, 2 châteaux forts, 10 manoirs et 2 châteaux

Au début du 15e siècle, si la paroisse de Ploubezre compte 294 ménages, on compte 20 ménages nobles et 12 métayers (Georges Minois, La démographie du Trégor au XVe siècle. In Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. T. 83, n° 3, 1976, p. 407-424). A la Montre de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence de 22 nobles de Ploubezre. La population de la paroisse devait alors se situer entre 1000 et 1500 habitants.

Dix anciens manoirs, deux châteaux et deux châteaux forts ont été identifiés lors du recensement des éléments bâtis de la commune de Ploubezre. De par leur organisation spatiale spécifique, leurs importants volumes extérieurs, la présence de tours et quelquefois de colombiers (Kergrist, Rossalic) ou de chapelles, les anciennes résidences seigneuriales marquent toujours fortement le territoire rural.

Le Launay : logis orienté vers l'est ; tour postérieure disparue (?)

Coat Frec : ancien logis porche puis édifice entouré de quatre tours, logis orienté vers le nord-ouest ; fenêtres vers le sud-sud-est ;

Kergrist : logis primitif orienté vers le nord, colombier ruiné ;

Coat Alain : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation antérieure ;

Kerveyen (Kerveien) : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation postérieure ;

Rossalic : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation postérieure, colombier-tour fuie ;

Kervenno : logis orienté vers le sud-sud-ouest et pavillon flanquant l'entrée, escalier disparu ;

Keralzy : logis orienté vers le sud, tour d'escalier en élévation postérieure ;

Kerauzern : logis orienté vers l'est ;

Kerguéréon : logis orienté vers le nord, tour d'escalier en élévation antérieure (angle) ;

Kerhervé : logis orienté vers le sud, tour d'escalier en élévation postérieure et tour défensive ;

Keranroux : logis orienté vers le sud-sud-est et tour d'escalier ;

Coatilliau : logis orienté vers le sud-sud-est.

Le château fort de Coat Frec et le château de Kergrist peuvent être considérés comme remarquables à l'échelle de la Bretagne. Les manoirs du Launay, de Kerhervé ou de Kerauzern se distinguent à l'échelle du Trégor.

Un habitat historiquement dispersé : les hameaux de Ploubezre

L'habitat est très dispersé à Ploubezre avec plus de 200 toponymes (lieux-dits et noms de rue). Un hameau se compose le plus souvent d'une à trois exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage : chemins ou routes. Au lieu-dit Buzulzo, à droite du chemin en allant vers Lannion subsiste une borne en granite dite "pierre de corvée". Datable du milieu du 18e siècle, elle porte les inscriptions suivantes : sur la face ouest, "BANLI DE LANNION : POUR CARHAIX : 148 TOISES" ; sur la face est : "TACHE DE PLOUBER".

Pour Georges Minois, "la dispersion de l'habitat rural [à la fin du Moyen-Age] est en effet un trait majeur qui apparaît dans les enquêtes. Cette dispersion se présente sous forme de hameaux d'une dizaine de maisons éloignés de 400 à 500 mètres les uns des autres. Entre ces hameaux, aucune hiérarchie apparente ; le bourg lui-même, là où se trouve l'église paroissiale, n'est pas plus important que les autres, souvent même il l'est moins". Une autre règle importante : "plus on s'éloigne de la côte, plus la population est dispersée : les gros hameaux de 10 à 20 familles du bord de la mer font peu à peu place à des petits groupements de 7 à 8 ménages pour aboutir dans l'intérieur du pays à une moyenne de 3 ou 4". En 1445, 98 maisons sont vides à Ploubezre, le duché traverse alors une grave crise démographique liée à de mauvaises récoltes et des épidémies.

Chemins, gués, passerelles et ponts sont les témoins d’un vaste réseau de communication permettant de relier plus ou moins rapidement un point à un autre en franchissant les cours d’eau. Le chemin rural est une desserte avant tout locale. Les digues des moulins permettent également un franchissement aisé des rivières comme à Keriel. À la fin du 18e siècle et au 19e siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées ont standardisé les constructions. Le milieu du 19e siècle marque l’amélioration des voies de communication, déclarée cause d’utilité publique : de nombreux ponts sont reconstruits.

Selon le Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne de OGEE, MARTEVILLE, VARIN (réédition de 1853), Ploubezre compte 43 hameaux ou lieux-dits dont voici la liste : "Kercevel, le Pré, Kerbrisent, Kervoisiou, Runigou, Keriguel, Goas-ar-Bleiz, Poulanco, Pen-an-Croas-Hent-Isellan, Pen-an-Allé, Kerisellan, Kermen, Guergille, le Guirec, Kerugan, le Crec'h-Guen, le Crec'h-an-Guer, Runefau, Traoudon, Kergos, Kerbiguet, Kerversault, Rudunars, Kervoéder, Calamagn, Keraël, Kerganouen, Kersalbil, Kergus, la Lande, Kerlouzouen, Rugugen, Kerhervé, Kerdaniou, Batard, le Portal, le Garde-Haut, Traou-Jacob, la Ville-Neuve, Calvez, Launay, le Joncour, Tudoret".

Un patrimoine religieux remarquable

Le patrimoine religieux chrétien est omniprésent dans les paysages ruraux de Bretagne : c'est, au même titre que les mégalithes, un marqueur culturel et cultuel. Pour les hommes, c'est une manière de s’approprier socialement le territoire. Son importance en nombre répond aussi à la dispersion de l’habitat rural : dans les paroisses étendues, à l’échelle du village ou du hameau, la chapelle (associée très souvent à une maison de prêtre) remplaçait ainsi l'église pour le culte dominical comme à Kerfons ou à Saint-Thècle. Des fontaines, reprenant bien souvent des cultes païens, mais aussi des calvaires, des églises et chapelles, des croix de chemin ont été érigés le long de la voirie. La commune de Ploubezre dispose d'un patrimoine religieux important.

Quatre chapelles : Notre-Dame Kerfons (fin du 14e siècle ou du début du 15e siècle ; 1553-1559), Saint-Fiacre à Runfao (16e siècle), Saint-Thècle (1871) et Kerauzern (1890) ; trois calvaires à Kerfons (15e siècle : ?), Kerguéréon (16e siècle) et dans le cimetière de Ploubezre (1849) et 18 croix. Les chapelles de Saint-Christophe, Le Guirec dédiée saint Jacques et saint Philippe (quelques vestiges subsistent encore dans la végétation), Coat Frec et Kerguéron dédiée à Sainte-Anne n'existent plus.

Dans la religion chrétienne, une croix était obligatoire au milieu du champ des morts. Les croix monumentales participent de l'appropriation du territoire et de sa sacralisation : elles sont souvent à double face : Crucifixion d'un côté et Vierge à l'enfant (Le Réchou) ou Pietà de l'autre (Ty Croas). Elles servent également de bornes aux paroisses, marquent les hameaux (Kernévez), anciens chemins, croisements et carrefours. Les plus anciennes croix datent du Haut Moyen-Age : ce sont de simples croix monolithes aux branches pattées (Coz Coël - Ar Gozh Govel ; les Cinq Croix - Ar Pemp Kroaz ; Le Guirec). Elles sont cependant assez rares. Au 16e et au 17 siècle, les commanditaires appartiennent en majorité à des familles nobles. Au 18e et au 19e siècle, ce sont souvent des paysans aisés qui ont fait élever ces croix près de leur maison. Remontages et remplois d'éléments anciens sont cependant fréquents.

Les Cinq Croix (Ar Pemp Kroaz) de Ploubezre sont situées sur le carrefour de Ploubezre à Tonquédec. Il s'agit d'un ensemble composé de cinq croix en granite d'époques différentes allant du haut Moyen âge à 1733 (millésime). La plus ancienne (à droite de celle du centre), légèrement pattée, pourrait remonter à la fin du haut Moyen age (10e siècle) ; elle porte le millésime 1728. Elles ont été illustrées par de nombreuses cartes postales. Remarquable à l'échelle du Trégor, cet ensemble a été inscrit au titre des Monuments historiques dès 1925. A Plounérin, se dressent également les trois croix de Pont Hir.

Avant d'être sacrée, la fontaine est avant tout l'aménagement d'une source ou d'un point d'eau vive par l'homme. Précieux, chaque point d'eau est aménagé et préservé : il peut servir à alimenter une mare ou un abreuvoir pour le bétail ou pour un usage domestique : permettre de puiser l'eau potable et d'alimenter un lavoir situé à proximité. La sédentarisation de l'homme a contribué à fixer un certain nombre de structures existantes. Lieux de sociabilité, objets de rituels et de croyances, les fontaines de dévotion sont attachées à un saint, mais on trouve également des fontaines de protection ou thérapeutiques, leurs eaux soulageant un certain nombre de maladies animales ou humaines... A Ploubezre, on peut citer les fontaines de dévotion de Runfao (saint Fiacre) et de Kerfons (Notre-Dame).

Ces édicules sacrés ou profanes sont le plus souvent datables des 16e, 17e, 18e siècle. Avec le raccordement des fermes au réseau d'adduction d'eau, les fontaines, désormais désaffectées, sont devenues des éléments du patrimoine religieux et culturel de Bretagne.

L'évolution des productions agricoles dans le Trégor et à Ploubezre

L’agriculture n’évolue que peu du 16e au 18e siècle même si la qualité de l’outillage s’améliore grâce aux nouvelles techniques métallurgiques. Les cultures se modifient : le froment remplace de plus en plus le seigle. La partie orientale de la Bretagne se couvre de vergers de pommiers à cidre. C’est au 17e siècle que remonte la tradition laitière bretonne ainsi que la fabrication de beurre. À la veille de la Révolution, l’agriculture bretonne, du fait notamment de l’insuffisance des connaissances agronomiques, est considérée comme en retard sur le reste de la France. Une part importante des terres non exploitée est considérée comme inculte, alors qu’il s’agit de landes, de communaux où se pratique encore une agriculture agro-pastorale reposant sur un fragile équilibre entre les éleveurs, leurs troupeaux et la nature. En Basse-Bretagne, le talus à parement de pierres sèches, appelé mur-talus, est de règle. Talus, fossés, haies et murets, en cloisonnant l’espace, permettent de borner et de fermer les parcelles, d’empêcher l’errance des animaux et de protéger les cultures. Les arbres plantés sur talus constituent la réserve de bois d’œuvre pour les charpentes des maisons, y compris des manoirs.

Selon Jean-Baptiste Ogée (vers 1780), Ploubezre un territoire qui renferme "des terres fertiles en grains, des pâturages abondants, et quelques landes. C'est un pays plat et couvert où l'on fait beaucoup de cidre" (source : OGEE, Jean - MARTEVILLE. 1853). Pour Joachim Gaultier du Mottay, "il [le territoire de Ploubezre] est bien boisé et planté de pommiers. Ses terres sont bonnes, soigneusement cultivées, fertiles ; ses prairies naturelles, bien soignées, donnent aussi de bons produits" (1862). Jean Marie Rigaud ajoute : "l'agriculture y est prospère ; l'élevage des chevaux de trait y est en honneur".

Très tôt, on a en effet cultivé du blé dans le Trégor ; sarrasin et seigle sont cultivés plus au sud. Cette production céréalière est complétée par la culture de pommes de terre (à partir de 1790-1810). Entre 1816 et 1900, la production de pommes de terre est multipliée par 17 dans l’arrondissement de Lannion. Les pommes de terre sont exportées comme légumes primeurs ou comme semences dans le sud de la France.

La culture de betteraves fourragères se développe également à partir de 1844 puis explose à partir de 1890. Des prairies artificielles plantées de trèfle (à partir de 1810) et de luzerne favorisent l'élevage bovin.

Le Trégor est également connu comme un pays d’élevage de chevaux : en 1703, l'évêché de Tréguier fournit le tiers des chevaux bretons exportés (les deux autres tiers sont exportés depuis le Léon). Le premier type de chevaux était le bidet breton qualifié d'animal "rustique et sobre" : on est encore loin du cheval de trait breton dont l'élevage se développe dans le deuxième moitié du 19e siècle. Le cheval de trait breton est décrit comme un "animal vigoureux de volume moyen, précieux aux champs car il endurance de son ancêtre rustique le bidet et en même temps des allures vives et brillantes ; il tient de quelques croisements".

Les chevaux trégorois sont achetés par des marchands de chevaux de Saint-Thégonnec et de Landivisiau puis élevés dans le Léon jusqu'à l'age de 18 mois. Ils sont ensuite exportés en France (Midi et Est), en Espagne, en Italie, en Suisse, en Pologne, en Allemagne jusqu'en Afrique du nord ou en Amérique du Sud.

Le lin est cultivé sur une assez grande échelle, il est travaillé dans quelques usines établies sur le bord du Guer [Le Léguer] et du Goastielguès. L’absence de routoirs sur le cadastre ancien vient confirmer la pratique ancienne du rouissage en eau libre dans les ruisseaux. Le chanvre (utilisé pour les cordages) et le lin étaient teillés et filés à la ferme. En 1906, on compte encore 41 "teilleurs de lin" à Ploubezre.

En 150 ans, les rendements céréaliers ont été, au minimum, quadruplés : de 12 quintaux par hectare en 1860, ils sont passés de 51 quintaux par hectare en 2010 pour l'avoine ; la production de blé tendre est passée de 11 à 71 quintaux par hectare.

Le rapport de force avec la nature a changé : au 18e siècle, "le journal de terre", devezh-arad en breton ou charruée était la surface de terre qu'un laboureur à bœufs pouvait labourer en un jour. Il servait de référence dans les travaux agricoles. En 2009, le nombre moyen de tracteurs est d'un peu moins de 2 par exploitation : il s'agit d'engins puissants et répondant à des besoins de plus en plus spécifiques. En Bretagne, on compte un tracteur pour 15 hectares soit 150 000 m2. Le matériel agricole influe sur la rentabilité des exploitations. La mécanisation a entraîné une modification durable des rythmes agraires : certains agriculteurs ne résident ainsi plus sur leurs terres, mais dans les bourgs ou en ville.

Les métiers liés au monde rural

L'économie de Ploubezre est fondée sur l’agriculture et notamment sur la culture des céréales comme le blé, l'élevage des vaches pour le lait et l’élevage de chevaux. Dans le Trégor, les professions les plus courantes au 18e siècle outre cultivateurs, laboureurs, ménagères (et bien souvent filandières par complémentarité), domestiques ou journaliers sont : couturiers ou tailleurs, tisserands, épiciers, cordonniers et filotiers. On trouve ensuite les boulangers et bouchers (80 % de la profession des métiers de bouche), menuisiers, couvreurs, maçons-tailleurs de pierre, aubergistes et cabaretiers, charpentiers et maréchaux-ferrants...

Dans un monde fortement rural, artisans et commerçants répondent aux besoins des agriculteurs. Il existe des métiers indispensables de production de services envers l'agriculture : tanneurs, charrons, chaudronniers, serruriers, bûcherons, jardiniers, bourreliers, selliers, tonneliers, vanniers, cloutiers, ferblantiers, et bien sûr meuniers. L'habillement, l'artisanat de transformation du bois, du cuir et du métal sont également très développés : en campagne, le cordonnier (il y en a 50 fois plus que de sabotiers déclarés...) est souvent l'homme qui sait tout réparer.

Le recensement de la population en 1906

Selon le recensement de 1906 (base Censo-net du Centre généalogique des Côtes d'Armor), la commune de Ploubezre compte notamment :

- 460 cultivateurs ou cultivatrices,

- 111 journaliers agricoles,

- 99 laboureurs dont de très nombreux domestiques,

- 84 domestiques,

- 47 couturiers ou couturières,

- 42 commerçants,

- 41 teilleurs de lin,

- 17 « meuniers » :

à Kerdaniou : L'Héréec Marc et Fessant (foyer n° 404), Le Coz Jean-Baptiste et Perrot (foyer n° 421),

à Keranglas : Tassel Hyacinthe et Yaouanc (foyer n° 630) ; Morvan Yves, domestique (foyer n° 593), Nicol Yves (foyer n° 673), Adam Guillaume et L'Hostis (foyer n° 642),

à Saint-Fiacre : Le Bail Jean (foyer n° 264) et Bourva François Marie et Garrec (foyer n° 293),

à Kernabat : Ménou François Marie et Fégard (foyer n° 518)

- 3 minotiers :

à Kerdaniou : Le Cam François (foyer n° 432),

à Keranglas : Le Gac Jean-Baptiste et Briand (foyer n° 593).

- 14 bouchers,

- 13 instituteurs (3) ou institutrices (10) à Kernabat (5), (Ruduners (3), au bourg (2), à Saint-Fiacre (2) et à Keranglas.

- 11 maçons,

- 11 rentiers,

- 10 menuisiers,

- 10 charrons,

- 9 tailleurs, tailleuses d'habits,

- 7 forgerons,

- 7 "scieurs de long",

- 7 marins,

- 6 boulangers ou boulangères à Kernabat (3), Kerdaniou (2) et Kerfons (1) ;

- 6 employés des chemins de fer à Kernabat (5) et Keranglas (1) ;

- 5 couvreurs,

- 4 aubergistes,

- 2 garde-barrières à Kernabat et Keranglas ;

- 5 tisserands : familles Bony à Kernabat (3), Le Roux à Ruduners et Ménez au bourg,

- 4 cantonniers au bourg, à Kerfons, Kernabat et Keranglas,

- 4 agriculteurs dont Guillaume de Kergariou et Charles Huon,

- 3 prêtres : Jacob Guillaume, Jean Baptiste Guillou et Jean-Marie Savidan à Kernabat,

- 3 cordonniers au bourg (2) et à Keranglas,

- 3 charretiers,

- 2 tonneliers au bourg et à Kerfons ;

- 2 perruquières sous le même toit,

- 2 carriers de la famille Cossic à Ruduners le père (62 ans) et le fils (24 ans),

- 1 mécanicien,

- 1 couple de cordiers à Keranglas,

- 1 bourrelier,

- 1 seule filandière : Françoise Guern à Kerfons âgée de 73 ans.

Dans la première moitié du 20e siècle, il avait 8 cafés à Ploubezre détenant la "petite licence" (c'est à dire autorisés à vendre au détail les boissons suivantes vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis...) et 22 débits de boisson avec la "grande licence" à Buzulzo, Ty Bras, au Bas du bourg (4), au bourg (6), au Cinq Croix, au Croajou, à Maison Blanche, à La Lande (2), à la chapelle de Kerauzern, à la gare de Kerauzern (2), à Ty Ru et Kervurlu. Dans le bourg, on trouvait également deux restaurants : le "Café du Centre" et le "Café de la Mairie" et un bal dit le "Café du Levant". Onze épiceries approvisionnaient les habitants de Ploubezre.

Les premières correspondances avec les ingénieurs du Génie rural pour l'électrification de la commune de Ploubezre datent de 1936. Des travaux sont réalisés à partir de 1940 avec le raccordement effectif de l'église, de la maison du directeur de l'école des Garçons et de la maison de l'école des Filles. En 1951, - alors que tous les édifices publics de Ploubezre sont raccordés au réseau électrique, le maire s’émeut de l'absence d'électrification de la gare et du passage à niveau de Kerauzern alors même que le poteau a été érigé.

L'éducation

La commune de Ploubezre dispose d'une école communale de filles depuis 1855 et d'une "classe enfantine" depuis 1883. Au hameau de la Lande, une école mixte a été fondée en 1873 ; elle est remplacée par une nouvelle école construite à Kerauzern dans la décennie 1880. En 1862, l'école de garçons compte 71 élèves contre contre 50 élèves dans l'école des filles (source : GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. 1862). L'école Saint-Louis (des filles) a été agrandie en 1896. En 1906, on dénombre 99 écoliers âgés d'entre 5 et 15 ans lors du recensement de population. L'école publique de Kerauzern comprenait un logement pour le directeur et les instituteurs et trois salles de classe.

Données démographiques

1793 : 2 925 habitants.

1800 : 2 806 habitants.

1806 : 2 983 habitants.

1821 : 3 091 habitants.

1831 : 3 582 habitants.

1836 : 3 320 habitants.

1841 : 3 346 habitants.

1846 : 3 487 habitants.

1851 : 3 393 habitants.

1856 : 3 490 habitants.

1861 : 3 396 habitants.

1866 : 3 394 habitants.

1872 : 3 358 habitants.

1876 : 3 302 habitants.

1881 : 3 233 habitants.

1886 : 3 129 habitants.

1891 : 3 054 habitants.

1896 : 2 905 habitants.

1901 : 2 983 habitants.

1906 : 2 950 habitants.

1911 : 2 900 habitants.

1921 : 2 685 habitants.

1926 : 2 608 habitants.

1931 : 2 512 habitants.

1936 : 2 325 habitants.

1946 : 2 149 habitants.

1954 : 2 128 habitants.

1962 : 2 052 habitants.

1968 : 1 934 habitants.

1975 : 2 196 habitants.

1982 : 2 652 habitants.

1990 : 2 709 habitants.

1999 : 2 624 habitants.

2006 : 2 855 habitants.

2011 : 3 451 habitants.

Densités de population

1831 : 114 habitants au km² (maximum).

1968 : 61,5 habitants au km² (minimum).

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

LE BOZEC, Erwan ("Patrimoine, Paysage, Urbanisme"). Étude sur les périmètres modifiés de Ploubezre, janvier 2014.

Bibliographie

-

BIZIEN-JAGLIN, Catherine. GALLIOU, Patrick. KEREBEL, Hervé. PROVOST Michel (direction scientifique). Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique. Côtes-d'Armor. 22. Paris, 2002, 407 p.

-

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. Géographie départementale des Côtes-du-Nord. Paris, 1862, 844 p.

-

OGEE Jean (Nouv. éd. rev. et augm. par Marteville A., Varin P). Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Rennes, Deniel, 1853, tome 2, 986 p.

-

RIGAUD, Jean-Marie (avec le concours de M. Hélary et de plusieurs instituteurs du département ; les cartes ont été dressées par M. Belhomme). Géographie historique des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, 1890, 509 p.

-

Geobreiz.com, Portail géographique de la Bretagne. (Site internet : http://www.geobreizh.com).

-

Institut national de la statistique et des études économiques. Données locales : un éventail de données localisées du quartier à la région. (Site internet : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp ? page=statistiques-locales.htm).

-

KerOfis : base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. KerOfis est la base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. Cette base est utilisée quotidiennement par le service pour répondre aux besoins des collectivités bretonnes (Signalisation, traduction, études normatives). Dorénavant, elle permettra à tout un chacun de trouver la forme bretonne de son adresse ainsi que de mener gratuitement des recherches sur la toponymie de la Bretagne. (Site internet : http://www.ofis-bzh.org/).

-

Territoires et Population, deux siècles d'évolution. Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui. Ce site est la mise en scène de deux siècles d´évolution des territoires et des populations communales appuyés sur la représentation du paysage français du XVIIIe siècle réalisée par les équipes Cassini. (Site internet : http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm).

-

OLIER, Ronan - TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d'Armor : origine et signification. ArMen - Le Chasse-Marée, 1992, 404 p.

-

MINOIS, Georges. La Bretagne des prêtres : en Trégor d'Ancien Régime. Les Bibliophiles de Bretagne, 1987, 337 p.

-

LE MOING, Jean-Yves. Noms de lieux de Bretagne. Plus de 1500 noms expliqués. Bonneton, coll. Noms de lieux, 2007, 190 p.

-

SALLOU, François. Répertoire d'un fonds d'archives du château de Kergrist en Ploubezre, Côtes-d'Armor. S.n., 2002, 2 vol. : 90 p. + 149 p. (CRBC : M-08369-00).

-

SALLOU, François. L'armorial de Ploubezre. S.n., 2000, n.p. : Ill. et photogr. en coul. (CRBC : M-08402-00).

-

RÉGION BRETAGNE. Service de l'Inventaire du patrimoine culturel. COLLECTIF. Architecture rurale en Bretagne. 50 ans d'inventaire du patrimoine. Editions Lieux-dits. 2014.

Périodiques

-

SAUREL, Jean. "Croix en Trégor". Société d'émulation des Côtes d'Armor. Bulletins et mémoires ; Histoire et Archéologie, vol. 115, mai 1987, p. 15-35.

-

BOUGEARD, Christian. Prémices de la décentralisation : la création d'entreprises industrielles dans les Côtes-du-Nord (1870-1940). Histoire, économie et société. 1985, 4e année, n° 1. p. 137-160.

-

ANDRIEUX, Jean-Yves. "L'industrie linière du teillage en Bretagne nord (vers 1850-vers 1950) : proto-industrialisation ou industrialisation défaillante ?". Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1990, vol. 97, n° 3, p. 383-397.

-

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. "Dans le regaire de Tréguier" in Bulletins et mémoires, Société d'émulation des Côtes-du-Nord, Les Presses Bretonnes, Saint-Brieuc, 1938, p. 19-274.

-

LE MOING, Jean-Yves. LE BRUN, Sterenn. "Présentation des noms de lieux de Ploubezre". Kelou Ploubêr, n° 73, janvier 2013, p.1-3.

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Ploubezre, Arrondissement et canton de Lannion, Département des Côtes-du-Nord. Fait sous l'administration de monsieur le comte Frotier de Bagneux, préfet dudit département : monsieur Delaunay, géomètre en chef ; monsieur Puis, directeur des contributions et monsieur de Kergariou, maire de cette commune ; terminé le 12 décembre 1826 par Sarnegue, géomètre de première classe. Papier, encre, aquarelle, échelle 1 : 10000e. (A.D. des Côtes-d'Armor).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.