« Treb » « sent », « Tresent »

Au sud de la commune, sur la rive droite de la Rance, Tressaint était autrefois une commune indépendante avant son rattachement à Lanvallay le 1er janvier 1973.

Son périmètre tel qu'il se définissait sur les plans de 1811 et 1844 embrassait plusieurs hameaux ou écarts, dont les plus importants étaient : la Corne de Cerf, Saint James, les Loges, le village des Bruères et la Ville es Souèdre. Son toponyme proviendrait du vieux breton « treb » qui signifie trève, ou fraction de paroisse et « sent » qui signifie saint. La première mention écrite du lieu apparaît dans une charte de 1184 où il fait mention de Payen de « Tresent » .

Chapelle castrale, prieuré cure, église paroissiale

On ne connaît pas la date de fondation de l'église de Tressaint, qui était l'ancienne chapelle castrale des seigneurs de Lanvallay . Elle fut donnée à l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu qui y installa un prieuré cure mentionné en activité jusqu 'en 1790 avec 2046 livres de revenus. La paroisse un temps supprimée est rattachée en 1803 à Léhon puis en 1807 à Lanvallay avant d'être rétablie en 1828.

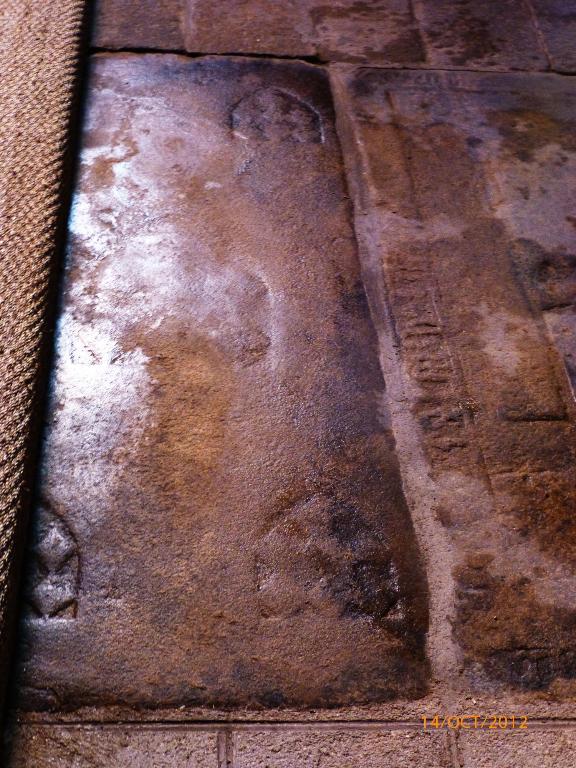

L'analyse architecturale de l'édifice indique plusieurs périodes de constructions. Ses maçonneries constituées par endroits de petits moellons et de réemplois de briques indiqueraient une reconstruction sur un site probablement antique. La modestie du parti à nef unique et chevet plat rappelle la chapelle pré romane de saint Etienne de Guer. La plus ancienne baie percée au chevet peut remonter à la fin du 14e siècle ou au début du 15e siècle. Dans son testament du 28 avril 1449, Charles de Lanvallay fonde a perpétuité dans l'église de Tressaint deux messes le vendredi et le samedi de chaque semaine. Une pierre tombale, près du chœur aux armes des Lanvallay : « d'azur à sept losanges d'argent, posés 3, 3 et 1 » indiquerait sa sépulture. D'importantes réparations sont notées dans les sources entre 1698 et 1712, notamment on sait que la démolition de la chapelle Saint James a servi à la construction de la sacristie située au nord, près du chœur. Les deux petites chapelles latérales nord et sud ont été vraisemblablement élevées à cette période ou peu de temps après. Les différentes formes et dimensions des ouvertures trahissent des reprises multiples.

Dévastée à la Révolution , le maire de Tressaint écrivait en 1796 : “ Elle est à l’intérieur très dévastée et renversée. La boisure est toute rompue et abattue par le citoyen Dereuse, chef de l'atelier de salpêtre. Partie de la boisure et les statues ont été emportées à Dinan. Le pavé a été tout levé. Il manque des grillages et vitrages à une fenêtre et à l’œil de bœuf de la sacristie, qui a été enfoncé par les voleurs. On n'y a exercé aucun culte depuis le départ du prieur. Elle n'est point louée et on n'en fait aucun usage."

Aujourd'hui, redevenue simple succursale, l'attrait de la chapelle de Tressaint réside en la conservation de son enclos paroissial et de la croix nimbée du cimetière. A l'intérieur des vitraux réalisés par des artistes reconnus, François Decorchemont en 1939 et Serge Nouailhat en 1986 et 1993 invitent à y faire un détour.

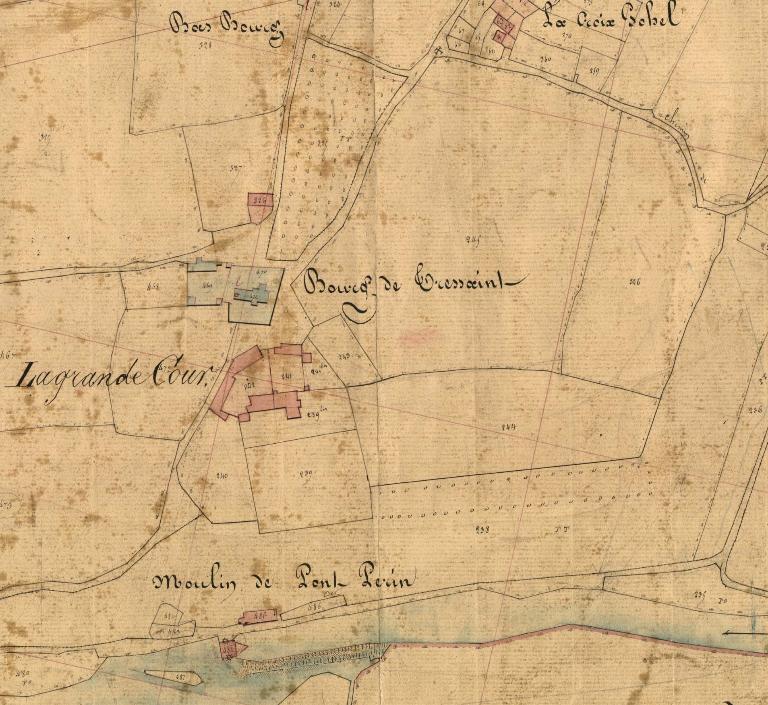

Le manoir de la Grande Cour

L' étude de la première construction seigneuriale élevée en bordure de la Rance relève de l'archéologie. Le cadastre de 1810 ne fait déjà plus apparaître le tracé de la motte du château de « Payen de Tresent » mentionné en 1184 ou de celui de Raoul de Lanvallay, chevalier et seigneur du lieu en 1300. Les registres de réformation de la noblesse en 1480 ne comptabilise pas de noble à Tressaint. Par contre lors de la Réformation de l'évêché de Dol en 1513, il est fait mention du haut et puissant seigneur Jean de Rohan, seigneur de Landal qui possède le manoir de Tressaint qui fut à Messire Jean de Lorgeril.

Le logis actuel avec son rez-de-chaussée décalé et sa grande tour d'escalier hors œuvre remonte à la première moitié du 15e siècle. Les maçonneries extérieures révèlent plusieurs reprises à des périodes différentes, et peut-être à droite de la tour existait-il une ancienne coursière au-dessus des fenêtres à croisée, comme peuvent l'indiquer les entailles régulières qui ont été comblées. La salle à droite de la tour était éclairée par deux larges fenêtres. L'entrée actuelle avec son perron est aménagée plus tardivement, à l'emplacement d'une fenêtre. Le niveau très décalé du rez-de-chaussée indique, à gauche de la tour, la présence d'une salle sur cave, probablement une ancienne chambre. Cette grande pièce chauffée par une monumentale cheminée de la première moitié 15e siècle donnait accès à une petite pièce (accolée au pignon) sans doute des latrines qui ont été depuis transformées.

En façade arrière une aile en retour d'équerre a été rajoutée à la fin du 17e siècle et de nombreuses reprises d'ouvertures sont effectuées à différentes époques sur cette façade orientée au sud et donnant sur de vastes jardins . Intérieur non vu.