CC Dinan

Population 2011 : 1 525 hab.

Superficie : 627 hectares.

Hydrographie : Rance fluviale, Rance maritime, ruisseau de Coutances.

La conduite de l'inventaire

La commune de Saint-Samson-sur-Rance a fait l'objet, entre mai et juillet 2014, d´un inventaire de son patrimoine bâti. Cette enquête menée par le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne a pour but d'identifier, de localiser et d'évaluer le potentiel patrimonial de la commune au sein du territoire de projet, le parc régional Rance-Côte d'Émeraude. Ce recensement exhaustif du bâti ancien de la commune s´est accompagné d´une étude des éléments remarquables ou représentatifs du patrimoine, choisis à partir de critères raisonnés portant sur l'authenticité, l'intérêt architectural et la bonne conservation des abords immédiats. Sur les 122 œuvres recensées, 20 ont fait l'objet d'une étude documentaire plus détaillée

L'attraction de la Rance

Un nouveau nom de commune

Située sur la rive gauche de la Rance, la commune de Saint-Samson prendra le nom de Saint-Samson-sur-Rance le 25 juillet 1962. Son appellation a variée dans le temps, pour les périodes les plus anciennes, il est fait mention de : S. Sansonis juxta Lvetum (vers 1330), ou encore S.Samsonis de Lyveto ( 1396), S.Sanson juxta Livet (fin 14e siècle), la Chapelle Sainct Samson (1472).

Sous l'Ancien Régime, la paroisse de Saint-Samson était une enclave du diocèse de Dol dans celui de Saint-Malo. Les premières mentions d'une église dédiée à Saint-Samson apparaissent au 14e siècle. Elle était située au Lyvet, aujourd'hui le petit Lyvet. Un aveu rendu au seigneur de la Garaye en 1583 par Estienne Artur, sieur des Vallons pour la maison et métairie de Livet située en la Chapelle Saint-Samson, indique l'emplacement de la chapelle : « La pièce de terre au devant desdites maisons appelée le clos des Chapelles » (…) « il y a un petit canton de terre où il y a une masure d'une chapelle ». D'autres sources mentionnent sa destruction en 1609 et la construction d'une nouvelle église au village de la Chapelle, située sur le plateau, qui deviendra au 19e siècle le centre administratif de la commune.

L'écho des toponymes

De part et d'autre des rives de la Rance se distinguent les mêmes appellations : le Lyvet, le Châtelier. Topographie similaire, déplacement de site ? Cette réponse en écho des toponymes souligne entre autre, que la rivière n'était pas une frontière. Avant l'installation des cales, des bacs permettaient de se rendre d'une rive à l'autre, notamment au Lyvet où l'embarquement est possible.

Des franchissements spectaculaires

Le nom de la commune est également associé à deux ouvrages d'art spectaculaires, le premier concerne l'écluse du Châtelier qui est la dernière avant la mer d'un réseau de 48 écluses du canal d'Ille-et-Rance. Située à un point où la remontée des eaux maritimes s'élève à plus de 7 mètres de hauteur, l'écluse du Châtelier a été aménagé différemment des autres écluses. Ce site névralgique a fait l'objet d'attention et de modernisation constante afin de faciliter la navigation.

En barrant la Rance devant le port du Lyvet depuis 1832, l'écluse a modifié le faciès en amont en stabilisant la hauteur d'eau et en limitant les remontées maritimes vers Dinan. Une procédure coordonnée par l’association Cœur Émeraude est actuellement mise en place afin de palier à ses inconvénients entravant la navigation.

Le pont routier actuel qui enjambe la Rance a été conçu vers les années 1950, il a été transformé en pont à bascule.

Le pont de Lessart, est le deuxième ouvrage d'art grandiose qui traverse la Rance à quelques centaines de mètres du précédent. Conçu en 1879 pour permettre à la voie ferrée de franchir la Rance et de relier les ports de Cherbourg et Brest, il est endommagé puis détruit par les forces allemandes en 1944. En 1950, une nouvelle structure en béton, supportée par une seule arche centrale, est mise en place et permet de nouveau de relier les deux rives de Saint-Samson-sur-Rance et La Vicomté-sur-Rance. Cette structure solide avec ses fortes piles maçonnées lui vaut le surnom de « viaduc de Lessart ».

La pêche traditionnelle au carrelet (filet de pêche carré)

Dressées sur des pilotis, entre l'écluse du Châtelier et le pont de Lessart se profilent quelques cabanes de pêche au carrelet : filet de pêche de forme carrée à mailles rectangulaires. Cette pêche pratiquée sur d'autres côtes (notamment en Charentes) et plus particulièrement dans les estuaires (voir aussi la baie de l'Arguenon) était très pratiquée dans cette partie de la Rance maritime. Effectuée, à l’origine, à partir d'un bateau carrelet, elle se sédentarise sur les berges de la Rance dans les années 1970. Des cabanons sur pilotis placés au bout d'une estacade forment un abri de fortune en planches de châtaignier. Aujourd'hui abandonnés, et en ruines pour certains se posent la question de leur patrimonialisation, tant ils sont devenus indissociables du paysage de la Rance maritime.

La permanence dans l'occupation des sites

Un mégalithe reconnu : La pierre Longue

Ce mégalithe, au centre de la commune, proche de la départementale 57, a fait l'objet d'un panneau d'interprétation. Édifié à la période du Néolithique, il témoigne d'une présence humaine dès l'an 3000 avant JC. Outre les nombreuses légendes qui y sont associées, son originalité provient d'une série de gravures se rapprochant pour certains thèmes des "idoles carrées" de l'allée couverte de Prajou-Menhir à Trébeurden. Il est classé au titre des Monuments Historiques depuis le 2 mars 1 977.

Un site d’éperon barré exceptionnel

Promontoire rocheux surplombant la Rance et le ruisseau de Rochefort, le site du Châtelier a servi d'éperon barré comme celui situé un peu plus en amont sur la commune de la Vicomté-sur-Rance. L'importance stratégique du lieu s'est maintenu à l'époque médiévale, comme le montre une motte castrale précédée d'une levée de terre, encore visibles à l'ouest du manoir reconstruit au 16e siècle.

Les grands domaines fonciers de l’Ancien Régime

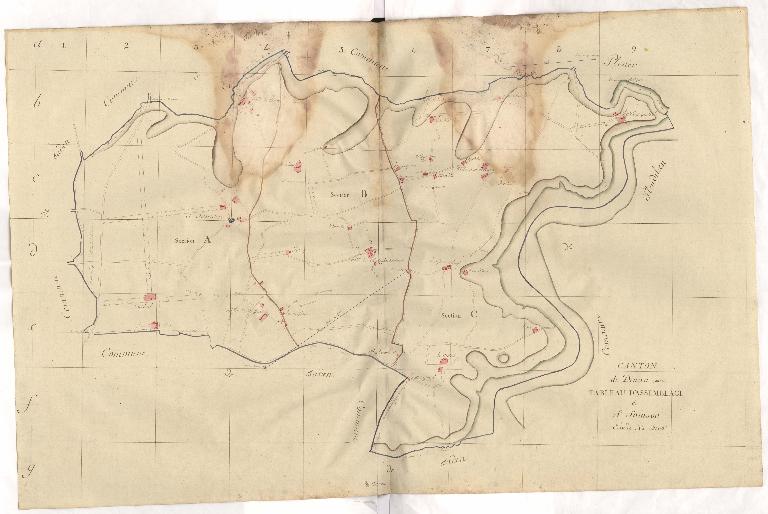

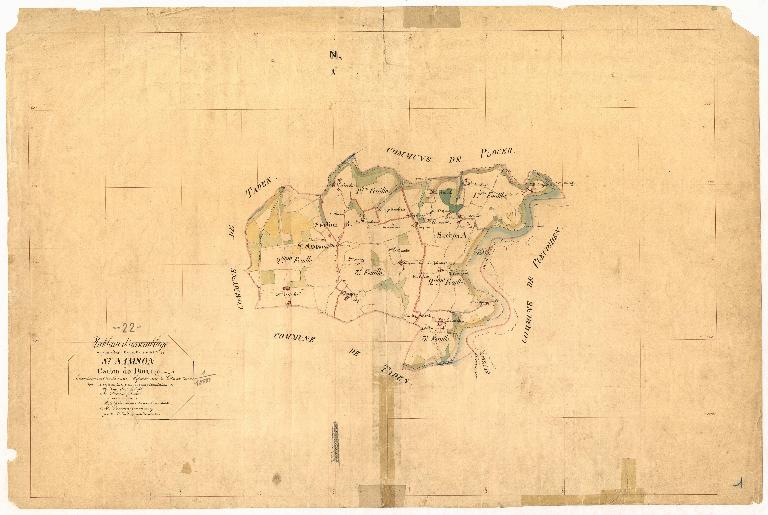

En dehors de quelques écarts, le maillage du territoire de la commune est lié aux grands domaines fonciers de l'Ancien Régime. Le manoir du Châtelier (milieu du 16e siècle), assis sur son promontoire occupe toute la pointe nord-est. Les manoirs de la Herviais (16e siècle), de la Tiemblais (16e siècle et fin 19e siècle) et du Tertre (1778) se partagent les terres septentrionales, tandis qu’au sud ouest se situent le manoir du Bas Carheil (17e siècle) et la « malouinière » du Carheil (1ère moitié 18e siècle) entourée de son parc. Une autre malouinière située à la Meffrais (1741) n’a pas pu être inventoriée. Au centre encore, l’ancienne retenue de Launay (1791) est entourée d’une partie de ses terres. Enfin, le château et le parc de la Mettrie (17e siècle et 18e siècle) dont la vue s’étend sur la Rance occupe presque toute la partie sud de la commune. (Voir dossiers sur les édifices).

Quelques anciennes maisons rurales

Au delà des grandes propriétés, quelques maisons rurales d'époques différentes se rattachent aux formes traditionnelles de l'architecture rurale du territoire.

-Le petit Lyvet, (16e siècle)

Un aveu de 1583 mentionne la maison et métairie du Lyvet comme appartenant à noble homme Estienne Artur, sieur des Vallons. Un écu, aujourd'hui muet est encore visible sur le linteau de la première porte du rez-de-chaussée et distingue ce logis comme la présence de la chambre à l'étage et la rangée de trous de boulins. Malgré l'ajout d'une travée de fenêtres, la demeure une bonne authenticité qui en fait une référence parmi les maisons rurales de la fin du 16e siècle.

-Le bourg Neuf, (16e siècle et 17e siècle)

Ancienne ferme transformée en dépendance. La porte en plein cintre, le pignon aigu avec crossette ainsi que le toit à coyaux de la dépendance indiquent son ancienneté.

-La Ville aux Prévots, (18 siècle)

Quelques anciens logis ont été conservés dont deux logis mitoyens datés sur les linteaux des baies de l’étage 1766 et 1778 ont été récemment restaurés. Les percements récents s’adaptent aux gabarits des anciennes ouvertures.

-Le Draulu, (18e siècle)

Ce logis du 18e siècle, à deux pièces surmontées de deux niveaux de greniers est un modèle standard. Son bon état d’authenticité ainsi que le maintien de l’escalier en pierre creusé dans l’épaisseur du mur, immédiatement à gauche de l’entrée, constitue un archétype des maisons anciennes de la Rance maritime.

-Le bourg, ferme, (19e siècle)

Ce logis situé dans le centre bourg témoigne dans la deuxième moitié du 19e siècle de l’usage d’habiter et de stocker les denrées sous le même toit. A l’origine deux niveaux de greniers y étaient aménagés.

-La Quinardais, alignement de logis (16e siècle, 18e siècle, 19e siècle)

Cet alignement de quatre logis d’époques différentes rend compte d’un mode d’organisation courant du bâti. A un logis initial se greffent plusieurs autres logis. Les niveaux plus anciens plus bas ont été surélevés au 19e siècle de greniers qui sont éclairés par des lucarnes pendantes.

Le développement tardif du bourg et de l’écart de la Hisse

Les premiers cadastres napoléoniens n’indiquent pas de formation structurée du bourg, l’église paroissiale reconstruite en 1740 est relativement isolée, quatre fermes au début du 19e siècle sont situées dans son pourtour. Le développement du bourg le long de l’artère principale s’est étendu à partir de la deuxième moitié du 19e siècle avec l’arrivée du réseau ferroviaire. La construction de la mairie école est envisagée en 1909 et l’adjudication des travaux par l’architecte V. Prioul est établie en juillet 1911.

Quant à l’écart de la Hisse, aussi important que le bourg, il n'existait pas encore sur le plan cadastral de 1843. Les premières constructions apparaissent après 1879, date de la mise en service de la ligne de chemin de fer Dol-Lamballe. A partir de cette période, le bâti va progressivement s'étendre de part et d'autre de la rue des Grippais qui reprendra le toponyme d'une ancienne métairie et d'un moulin à vent, puis va rapidement englober l'ancien lieu-dit de la Ville-es-Prévots où se situent les plus anciennes maisons (1766, 1778, 1784). Les autres logis édifiés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle se conforment au style des villas balnéaires de la côte d’Émeraude tant dans l'introduction du décor, lambrequin de toit, frise et entourage de briques que dans leur appellation « Bellevue » (1902), « Sans Souci » (1924). Les maisons implantées dans les années 50 adoptent les standards de la maison néo bretonne, à savoir une maison en pierre de taille de granite, issue des carrières locales, un plan rectangulaire avec avancée abritant l’entrée, et la reprise d’un ou de plusieurs pignons découverts.

Photographe à l'Inventaire