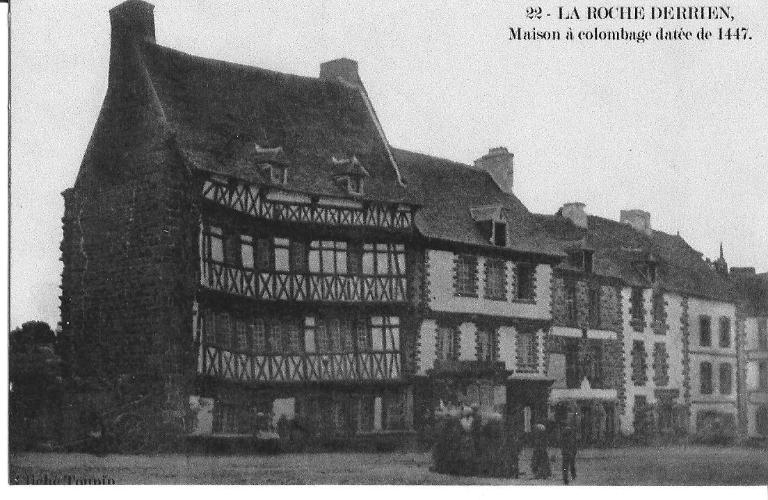

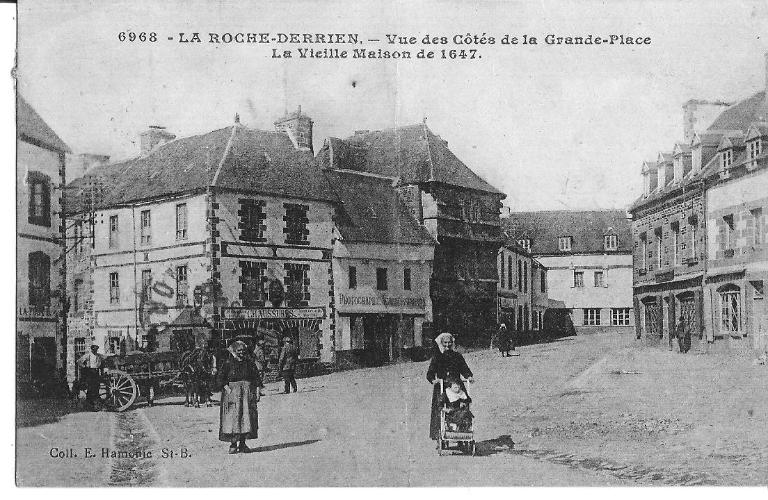

Le passé médiéval et urbain de La Roche-Derrien est à l'origine d'une architecture à pans de bois des 15e et 16e siècles dont la majorité des exemples a été détruite au cours des 18e, 19e et 20e siècles. Parmi les six maisons à pans de bois recensées à La Roche-Derrien, trois exemples ont conservé leur distribution intérieure : 1 venelle du calvaire, 8 et 2 place du Martray, la façade de cette dernière étant inscrite aux Monuments Historiques par arrêté du 20 janvier 1926. Les trois autres exemples n'ont conservé que leur façade (7 rue de l'Eglise) ou qu'une partie de leur façade et de leur distribution intérieure (2 bis place du Martray, 5 rue de l'Eglise).

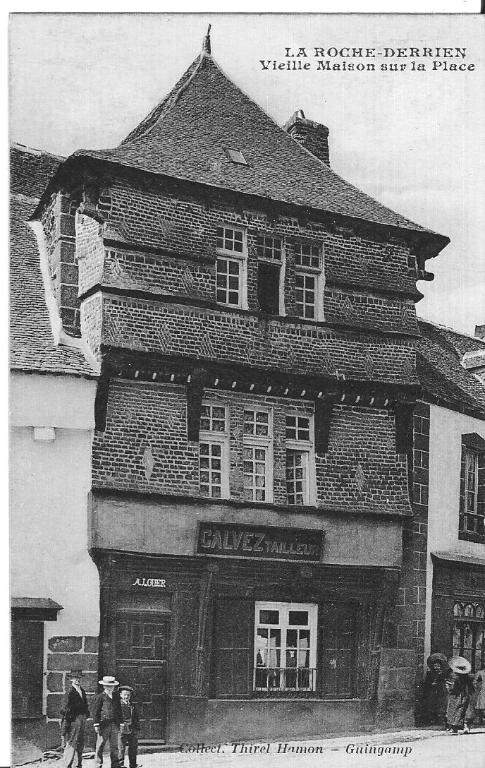

Les immeubles sont à façade principale en bois, le plus souvent à pignon sur rue, les trois autres côtés sont en pierre. Une façade d'angle est également établie à la jonction de deux voies (n° 5 rue de l'Eglise) tandis que deux façades sont à mur gouttereau en façade principale (n° 8 place du Martray, n° 7 rue de l'Eglise). Toutes les façades sont en encorbellement avec un débordement d'étage en étage, peu prononcé, à peu près identique. L'ossature des façades en bois est basée sur des poteaux qui servent d'appui à chaque ferme : poteaux corniers (d'angle), poteaux d'huisserie (pour les portes et fenêtres), poteaux médians (au milieu d'un panneau). Les vides entre poutres et poteaux sont comblés par un remplissage de type torchis appelé également hourdis. La façade à pans de bois est dissociée des murs latéraux en pierre, simplement appuyée, mais liée aux solives, aux planchers et à la charpente du toit.

L'étude des quelques exemples conservés montre que La Roche-Derrien est influencée par les centres artistiques les plus proches : Guingamp et Lannion. L'influence de l'atelier de Guingamp est visible sur les façades des n° 2 et 8 place du Martray. Elle se caractérise par l'affirmation d'une composition horizontale basée sur le rythme rapproché des "fenêtres-triforium", aujourd'hui bouchées ou cachées par un bardage en ardoise datant peut-être du 18e siècle. Probablement inspirée de la galerie-triforium à balustrade ajourée de Notre-Dame de Guingamp, les proportions de la fenêtre guingampaise ont imposé une multiplicité d'assemblages et la répétitivité rapprochée des poteaux d'huisserie créant ainsi un décor architectonique dépourvu de sculptures. Cependant, comme les fenêtres ont été bouchées, le rythme apporté par les vides n'est plus visibles comme sur les maisons de Guingamp. Les rez-de-chaussées en bois sur socle de maçonnerie n'ont pas conservé leur étal et sont très remaniés au 19e siècle. L'influence de Lannion est nette sur le 7 rue de l'Eglise avec sa façade dite à poteaux en gaine, ses fenêtres à linteau droit et son rez-de-chaussée sur piliers de pierre. Le grand hôtel du 10/12 place du Martray, aujourd'hui disparu mais connu par une photographie ancienne, témoigne également des apports de Lannion. L'enduit qui masque la structure des façades des numéros 5 rue de l'Eglise, 2 bis place du Martray et 1 venelle du Calvaire ne permet pas de voir à quel atelier stylistique elles s'apparentent. Pour ces trois derniers exemples, les rez-de-chaussées sont différents : en bois avec poteau cornier dans l'angle ; en pierre sur toute la hauteur.

La plupart de ces bâtiments à pans de bois semble avoir eu une boutique au rez-de-chaussée. Adapté au parcellaire médiéval, le plan traditionnel en profondeur possède une ou deux pièces par niveau avec un rez-de-chaussée qui s'organise autour de la boutique (sur rue) et de la cuisine (sur cour), les étages autour des chambres toutes indépendantes. Mais le plan en profondeur est parfois abandonné pour un plan en largeur moins profond (n° 7 rue de l'Eglise, n° 8 place du Martray). Les exemples d'escaliers anciens conservés à La Roche-Derrien sont en vis, en bois ou en pierre, logés dans une tourelle en hors-oeuvre ou en demi-hors-oeuvre. Les exemples dans-oeuvre ne semblent pas conservés. Leur emplacement est variable : accolé à l'un des murs gouttereaux, en position centrale ; accolé sur la façade arrière ; accolé sur l'angle postérieur ou antérieur.

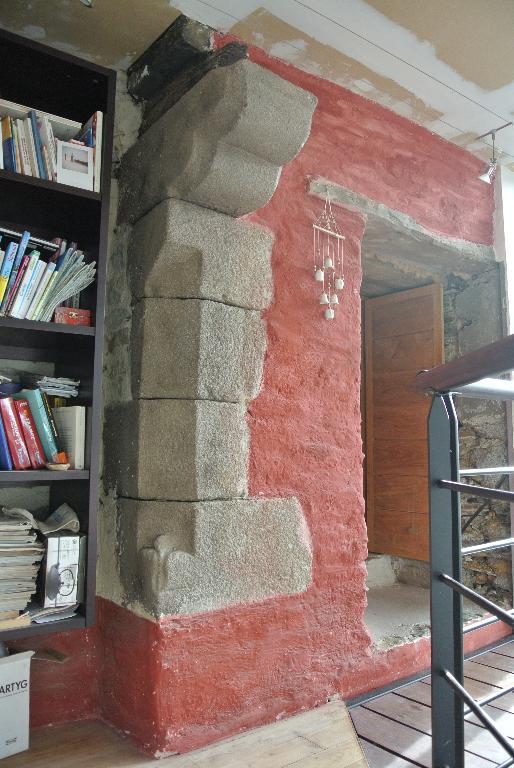

Malgré le remontage en pierre des façades aux 18e, 19e et 20e siècles, d'anciennes constructions à pans de bois sont identifiables grâce à leur forme caractéristique : plutôt étroites et hautes, à pignon sur rue ou à façade d'angle avec un plan en profondeur et parfois une cour à l'arrière. La liaison entre la façade principale remontée en pierre et les murs latéraux d'origine révèle également la présence d'une ancienne façade à pan de bois (cf. 24 rue de la fontaine) La présence d'éléments anciens à l'intérieur de ces habitations confirme leur origine médiévale (8 rue de l'église, 4 et 7 place du Martray, 1 rue de la fontaine, 15 rue de la rive...).

Chargée d'études Inventaire