Situation géographique et administrative

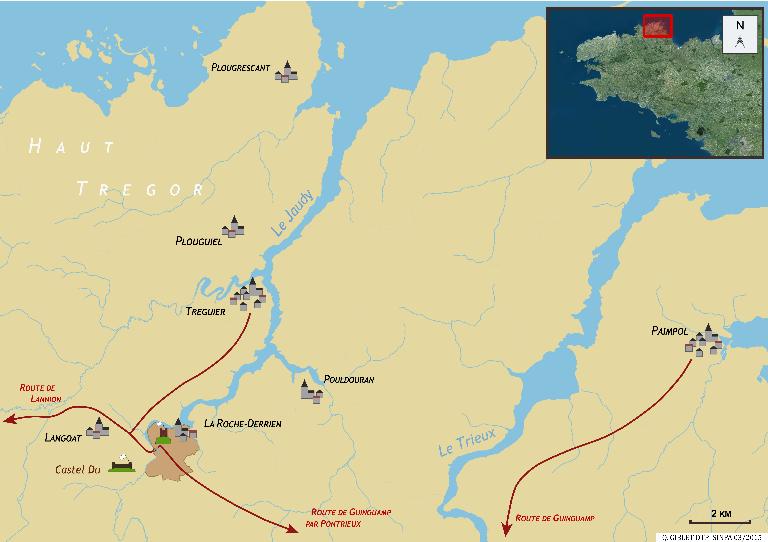

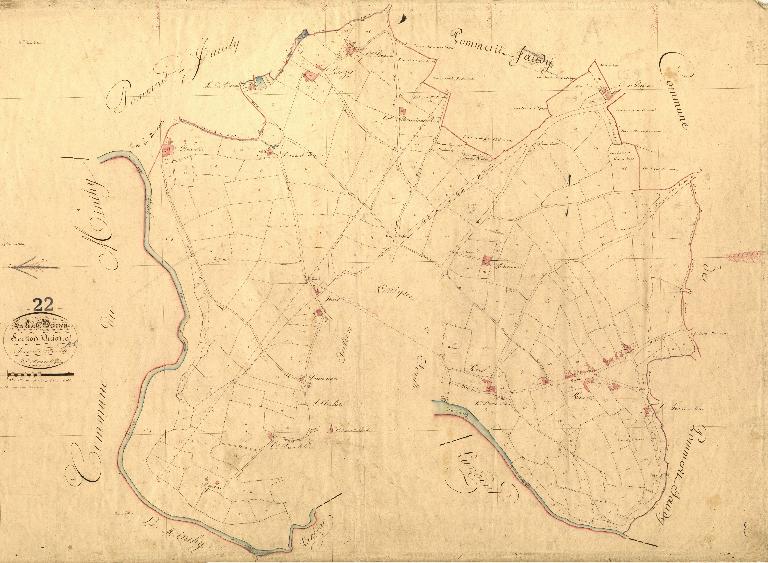

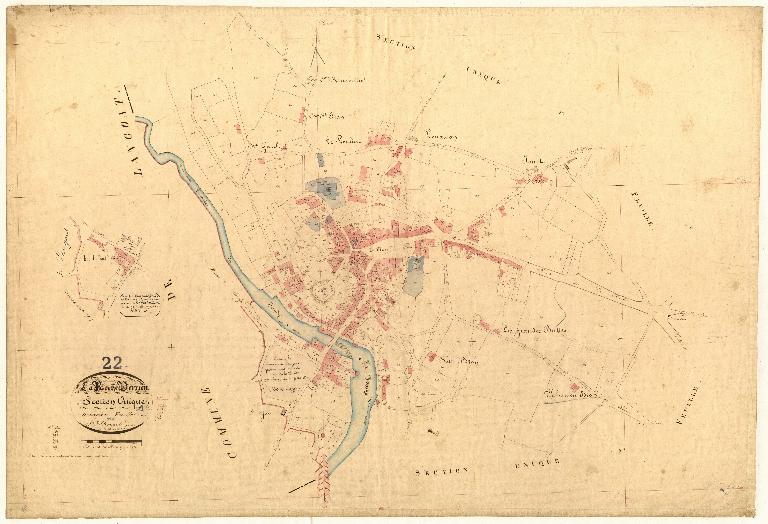

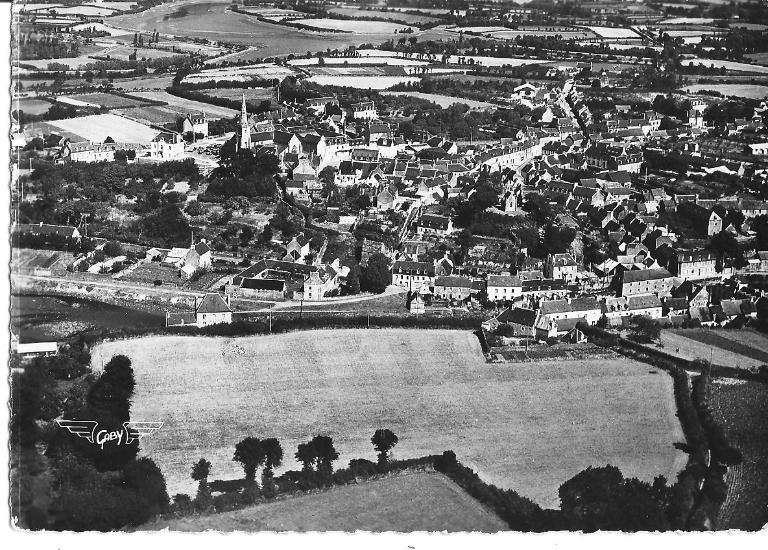

Chef-lieu de canton au nord des Côtes d'Armor, la commune de La Roche-Derrien est placée sur l'axe de la voie de communication Guingamp/Tréguier. Son territoire est bordé au nord par la commune de Minihy-Tréguier, au sud et à l'est par celle de Pommerit-Jaudy et à l'ouest par celle de Langoat. Sur les 184 hectares que comptent la commune de La Roche-Derrien, un tiers environ est occupé par son agglomération. Celle-ci est reliée à la mer par la rivière du Jaudy qui débouche dans la baie de Tréguier, à 6 kilomètres environ au nord. Au dernier recensement (2012), on dénombrait 980 habitants sur le territoire communal.

Le Jaudy forme les limites naturelles de la commune, au nord et à l'ouest. La Roche-Derrien est située sur la partie du littoral comprise entre Penvenan et Plouha, inscrite en zones "naturelles" depuis le 25 février 1974. A l'est du territoire, le lieu de nidification d'espèces d'oiseaux protégées est un fragment du site inscrit Natura 2000 du Trégor-Goëlo.

La Roche-Derrien fait partie de la Communauté de Communes du Haut-Trégor qui regroupe six communes. Elle a obtenu le label Petites Cités de Caractère en décembre 2014.

Historique administratif

La Roche-Derrien est issue d'un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Ploëzal (qui englobait également les territoires de Pommerit-Jaudy et de Saint-Yves Pontrieux) et dépendait de l'évêché de Tréguier. Au Moyen Age, elle est une trève de la paroisse de Ploëzal et le statut de paroisse ne lui est accordé que tardivement (en 1330 lors de la canonisation de saint Yves ou en 1444 ?). Elle devient ensuite doyenné (circonscription administrative qui regroupe plusieurs paroisses) du diocèse de Saint-Brieuc.

La première municipalité de La Roche-Derrien est formée le 26 janvier 1790. Chef lieu de canton, elle compte six communes et fait partie du district de Pontrieux.

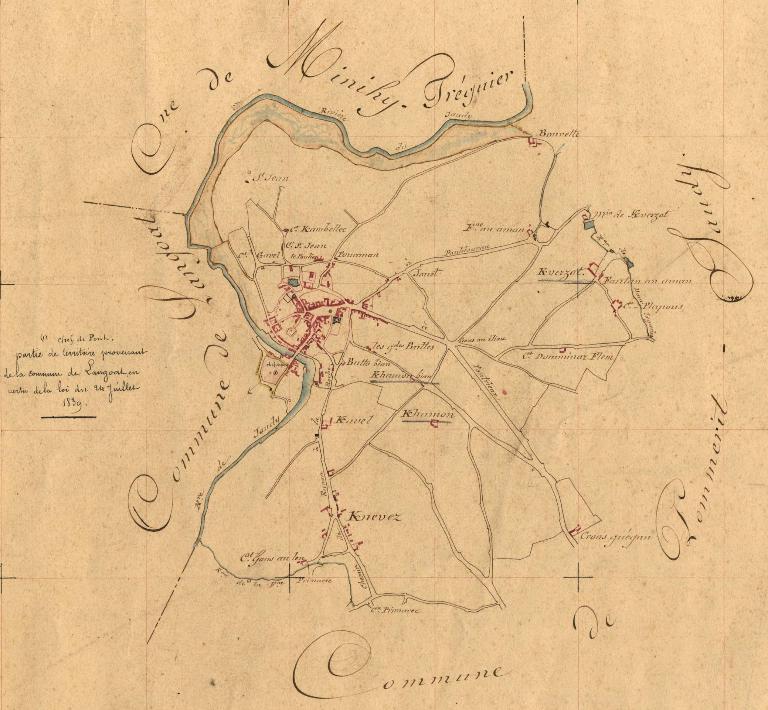

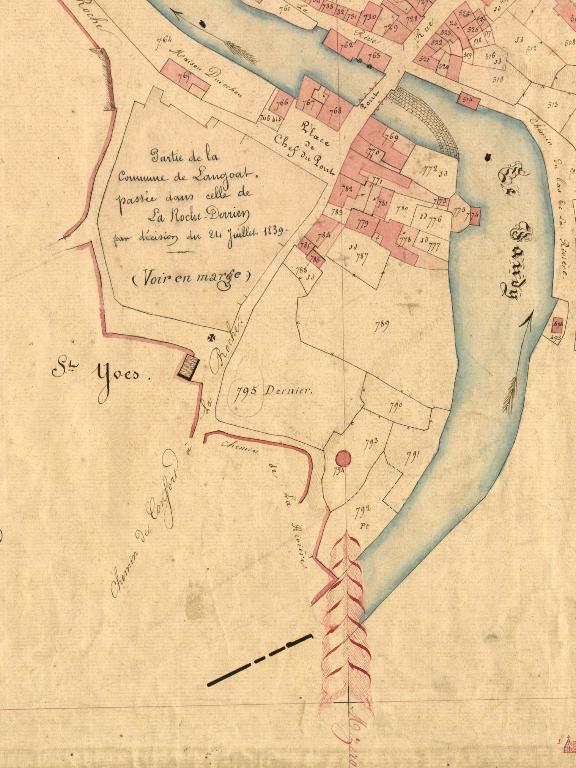

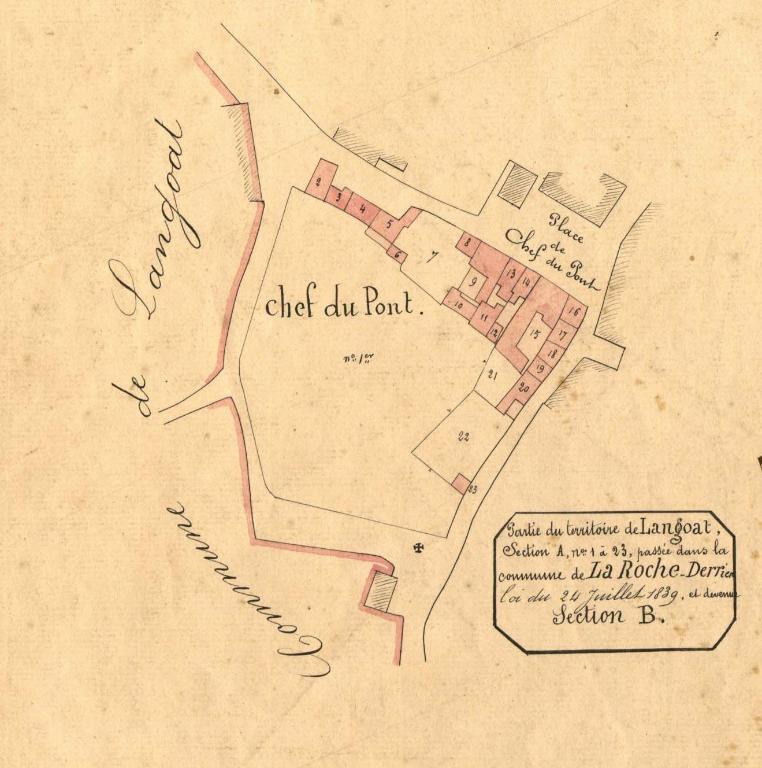

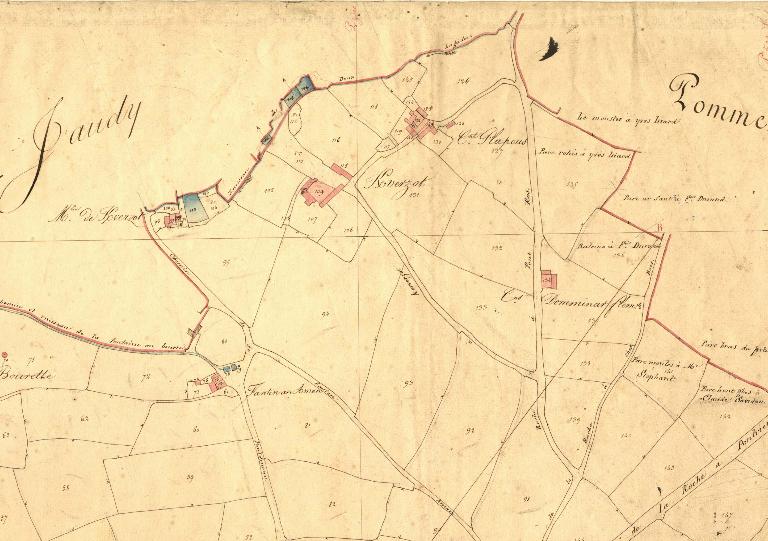

Jusqu'en 1839, au delà du Vieux Pont, de l'autre côté du Jaudy, une partie du faubourg de Chef du Pont appartient à la commune voisine de Langoat (cf. cadastre ancien). Les habitants de cette partie du faubourg jouissent des mêmes privilèges que ceux de la ville de La Roche-Derrien sans être sujets aux mêmes corvées. Afin de faciliter le règlement de police et de l'octroi de la ville, la municipalité demande à la préfecture que la totalité de Chef du Pont lui soit rattachée. Après l'étude des différents procès-verbaux qui opposent Langoat et La Roche-Derrien au sujet de l'annexion de ce périmètre, l'arrêt définitif de la préfecture est rendu : le faubourg qui compte 105 habitants est réuni à La Roche-Derrien par la loi du 24 juillet 1839. La population de la commune s'élève alors à 1600 habitants.

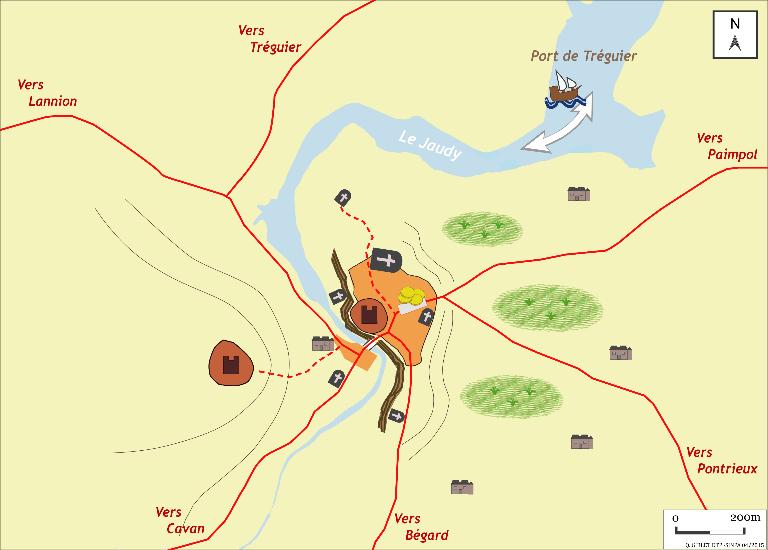

La Roche-Derrien, une paroisse urbaine

La paroisse urbaine de La Roche-Derrien s'est sans doute constituée à partir d'une chapelle trèviale devenue, dans un second temps, église paroissiale. Ce territoire est indissociable de sa ville, un lieu d'organisation médiéval enclos marqué par son château fort érigé sur une éminence rocheuse qui surplombe la rivière et le port (cf. dossier ville). La prise en compte du caractère médiéval de la ville, peut-être enclose jusqu'au 17e siècle, est essentielle à la compréhension du territoire communal. Le rôle politique et économique majeur joué par la localité de La Roche-Derrien du Moyen-Age au début du 20e siècle a façonné ses échanges avec les communes voisines de Langoat, Hengoat, Troguéry, Pouldouran et Pommerit-jaudy et fait l'unité du pays rochois.

Le territoire communal est subordonné à la ville dont il forme, depuis le Moyen-Age, le secteur péri-urbain. La cité rochoise se nourrit des échanges qu'elle entretient avec l'espace alentour. Sous l'Ancien Régime, les remparts symbolisent la ville mais n'ont jamais constitué une limite administrative, économique, religieuse et sociale. Outre la toponymie, plusieurs éléments encore en place témoignent de cet espace péri-urbain en symbiose et en complémentarité avec la ville.

Les anciens petits faubourgs de La Roche-Derrien constituent la première "ceinture" de constructions aux portes de la cité. Ces faubourgs-rues sont de simples rangées de maisons construites à partir du 15e siècle le long des routes qui sortent de la ville : rue aux toiles ; rue de la rive ; Chef du Pont. Leur densité s'accroît à proximité des remparts.

Cinq petites seigneuries forment une seconde ceinture autour du noyau urbain, constituée de manoirs : Boured (ou Bourette) ; Kerverzot ; Kerhamon ; Keravel et Chef du Pont (disparu). Les seigneuries qui se partagent les terres de la paroisse profitent du voisinage de la localité pour se ravitailler, faire des affaires, se protéger, tout en restant proche de leurs terres. Ces seigneuries disposent de moulins, de colombiers, de métairies et de convenants nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.

Curieusement, l'hôpital Saint-Eutrope de La Roche-Derrien, aujourd'hui disparu mais figuré sur le cadastre ancien, est compris dans la ville et non dans la zone péri-urbaine, à bonne distance des murs d'enceinte, comme c'est le cas ailleurs pour des raisons évidentes d'hygiène. L'hôpital aurait été construit au milieu du 13e siècle, probablement peu de temps avant l'édification de l'enceinte urbaine, et se serait peut-être ainsi retrouvé enclos dans la ville. Dans la micro-toponymie, la grande parcelle attenante à l'hôpital, à l'est, porte le nom de Champ des Mezeaux, terme qui désigne les lépreux et signifie que l'établissement a servi de maladrerie.

Les chapelles Saint-jean et Notre-dame de Pitié situées à l'extérieur de la ville font également partie de ce paysage péri-urbain.

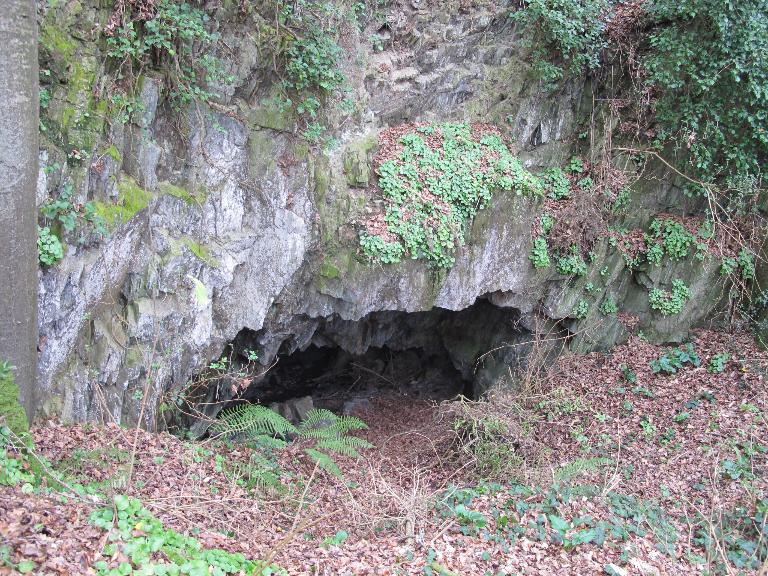

La présence de moulins (moulin du bas du pont, moulin de Kerverzot, moulin de Boured, moulin du Pré) et de tanneries aux abords plus ou moins immédiats de la ville montrent l'importance de l'artisanat et de la meunerie dans un chef-lieux de seigneuries producteur de céréales comme La Roche-Derrien. Un moulin à vent installé sur les Buttes, au sud-est de la ville, complète le dispositif sous l'Ancien Régime. La zone péri-urbaine est également le terrain de petites carrières ouvertes au gré des chantiers comme en témoignent le cadastre ancien et les états de section. Au Moyen Age, la construction du château et des murs d'enceinte s'est faite avec les pierres de schiste extraites aux abords même du chantier, dans des fossés creusés pour compléter le système de défense. Si certaines carrières sont vite abandonnées, d'autres sont exploitées pendant des années (cf. dossier les entreprises de La Roche-Derrien).

Les limites du paysage péri-urbain de La Roche-Derrien semblent correspondrent à celles de la commune. Celles-ci se définissent soit à partir d'éléments naturels (rivière du Jaudy au nord et à l'ouest, ruisseaux de la fontaine au beurre et de Dour Lagadec au nord-est, ruisseau de la fontaine Primarec au sud, bois de Chef du bois à l'est), soit à partir de chemins (chemin de la fontaine Primarec au sud) ou au moyen de croix plantées en limite paroissiale (croix de la fontaine Primarec et croix Guégan disparue au sud, croix Saint-Yves disparue au sud-ouest). En limite communale, à l'est, la fontaine au beurre (fantan an aman) et les deux routoirs à lin associés sont toujours en place malgré les importants travaux de voirie.

géomètre en chef